- •Федеральное агентство по образованию

- •Макроэкономика

- •Старый Оскол

- •Содержание

- •Введение

- •Основные черты мезо- и макроэкономики

- •1. Макроэкономика. Предмет и метод

- •1.1. Макроэкономика как наука

- •1.2. Макроэкономические модели

- •1.2.1. Схема народнохозяйственного кругооборота ф.Кэнэ

- •1.2.2. Модель простого воспроизводства совокупного общественного продукта к.Маркса

- •Модель простого воспроизводства совокупного общественного продукта к. Маркса

- •1.2.3. Модель межотраслевого баланса в.Леонтьева

- •Межотраслевой баланс

- •1.2.4. Модель круговых потоков

- •1.2.5. Народнохозяйственный кругооборот

- •Матричное представление бюджета домашнего хозяйства

- •Счет использования дохода (тыс. Руб.)

- •Табличное представление народнохозяйственного кругооборота

- •2. Макроэкономические показатели. Система национальных счетов (снс).

- •2.1. Основные макроэкономические показатели

- •Добавленная стоимость при трехстадийном производственном процессе (гипотетические данные)

- •Два подхода к расчету внп - по расходам и доходам

- •Показатели национальных счетов

- •2.2. Номинальные и реальные показатели. Индексы цен.

- •Инфлирование и дефлирование внп

- •2.3. Система национальных счетов

- •Счет производства совокупного общественного продукта (соп)

- •Счет образования национального дохода

- •Счет распределения национального дохода

- •Счет перераспределения национального дохода

- •Счет использования национального дохода

- •Счет изменения имущества

- •Счет кредитования

- •Задачи и решения

- •Рассчитайте:

- •3. Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного спроса и совокупного предложения (аd-аs)

- •3.1. Совокупный спрос и факторы его определяющие

- •Неценовые факторы ad: рычаги, смещающие кривую ad

- •3.2 Совокупное предложение

- •Неценовые факторы as: рычаги, смещающие кривую as

- •3.3. Шоки спроса и предложения. Стабилизационная политика

- •Задачи и решения

- •4. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица, инфляция.

- •4.1 Экономический цикл: основные показатели и потенциальный ввп

- •Основные типы циклов

- •Безработица и ее социально-экономические последствия

- •Понятие безработицы.

- •4.2.2 Типы и формы безработицы

- •Формы российской безработицы

- •Естественный уровень безработицы.

- •4.2.4 Государственная социальная поддержка лиц,, оставшихся без работы

- •4.3 Инфляция

- •4.3.1 Причины инфляции

- •4.3.1.1 Противоречие между производственным и трансакционным секторами

- •4.3.1.2 Влияние трансформации отношений собственности на инфляцию

- •4.3.1.3 Неразвитость рынка

- •4.3.1.4 Неразвитость кредитно-финансовой системы и механизм воспроизводства инфляции

- •4.3.1.5 Слабость механизмов социального регулирования рынка

- •4.3.1.6 Неэкономические причины инфляции

- •4.3.2 Типы инфляции

- •4.3.3 Антиинфляционная политика

- •4.3.4 Взаимосвязь инфляции и безработицы

- •4.3.5 Измерение инфляции

- •4.3.6 Причины инфляции

- •Задачи и тесты Задачи и решения

- •5. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. Кейнсианская модель доходов и расходов

- •5.1 Общее макроэкономическое равновесие и полная занятость ресурсов

- •5.2. Компоненты совокупного спроса. Потребление и сбережения. Инвестиции.

- •Потребление и сбережения

- •5.3. Равновесие в кресте кейнса

- •5.4. Рецессионный и инфляционный разрыв. Мультипликатор.

- •5.5. Парадокс бережливости

- •Задачи и решения

- •Рассчитайте:

- •6. Бюджетно-налоговая политика

- •6.1. Цели и инструменты бюджетно-налоговой политики

- •6.2. Мультипликатор государственных расходов

- •Мультипликатор государственных закупок товаров и услуг

- •6.3. Мультипликатор налогов. Мультипликатор сбалансированного бюджета

- •6.4. Циклический и структурный дефициты государственного бюджета

- •6.5. Инфляционные и неинфляционные способы финансирования бюджетного дефицита

- •Задачи и решения

- •7. Денежный рынок: спрос на деньги, предложение денег, равновесие на денежном рынке

- •7.1. Деньги и их функции. Основные денежные агрегаты.

- •7.2. Классическая и кейнсианская теория спроса на деньги

- •7.2.1. Количественная теория денег

- •7.2.1.1. Уравнение фишера

- •7.2.1.2. Кембриджское уравнение

- •7.2.1.3. Современная количественная теория денег

- •7.2.2. Кейнсианская теория денег

- •7.2.3. Обобщение классических и кейнсианских подходов

- •7.3. Предложение денег

- •7.4. Равновесие на денежном рынке.

- •Задачи и решения

- •8. Банковская система. Кредитно-денежная политика

- •8.1. Банковская система: цб и коммерческие банки

- •8.2. Кредитно-денежная политика

- •8.3. Взаимосвязь денежной, бюджетно-налоговой и валютной политики

- •Задачи и решения

- •9. Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках. Модель is-lm

- •9.1. Взаимосвязь модель аd-аs и is-lm

- •И на процентную ставку при фиксированном предложении денег;

- •9.2. Равновесие в модели is-lm

- •9.3. Взаимодействие товарного рынка и рынка денег при изменении денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики

- •Задачи и решения

- •10. Совокупное предложение и кривая филлипса. Политика стимулирования предложения

- •10.1. Совокупное предложение и кривая филлипса

- •10.2. Взаимосвязь безработицы и инфляции в краткосрочном и долгосрочном периоде

- •Задачи и решения

- •11. Экономический рост

- •11.1. Понятие и факторы экономического роста

- •Вес каждого фактора в динамике национального производства

- •11.2. Кейнсианские модели экономического роста

- •11.2.1. Модель домара

- •11.2.2. Модель харрода

- •11.3. Неоклассическая модель роста р.Солоу

- •А) при отсутствии технологического процесса, б) при наличии технологического процесса.

- •Задачи и тесты Задачи и решения

- •Решение

- •Решение

- •Решение

- •Решение

- •Ответы к тестам

- •12. Социальная политика государства

- •12.1. Распределение дохода общества и проблема неравенства

- •Коэффициент Джини можно рассчитать по формуле

- •12.2. Уровень жизни и бедность

- •12.3. Государственная система социальной защиты

- •Задачи и тесты

- •Решение

- •Решение:

- •Решение:

- •13. Модели макроэкономической политики государства

- •13.1 Сущность подходов к роли государства в экономическом развитии

- •Кейнсианство

- •Институционализм

- •13.2. Фискальная и монетарая политика в классической и кейнсианской моделях

- •13.3. Проблемы осуществления стабилизационной политики

- •13.4. Политика твердого курса и произвольная макроэкономическая политика

- •13.5. Возможные "твердые курсы" фискальной политики

- •13.6. Проблема координации курсов фискальной и монетарной политики

- •Задачи и тесты Задачи и решения

- •Решение

- •Краткосрочные результаты

- •Долгосрочные результаты

- •Решение

- •Решение

- •Ответы к тестам

- •14. Валютный курс

- •14.1. Валютный рынок. Общие положения

- •Валютные операции, связанные с движением капитала.

- •Покупка иностранной валюты.

- •14.2. Валютный рынок: системы гибких и фиксированных валютных курсов

- •14.3. Номинальный и реальный валютный курс: краткосрочная и долгосрочная динамика

- •14.4. Долгосрочная динамика номинального валютного курса: определяющие факторы

- •14.5.Сравнительная эффективность режимов гибкого и фиксированного валютного курса

- •Глава 15. Теория международной торговли

- •Точками е0 и e1

- •Теория внешней торговли Хекшера-Олина, возможности ее применения

- •Спрос и предложение на мировом рынке. Выигрыш от внешней торговли

- •Тариф на импорт: механизм его действия и последствия введения

- •Импортные тарифы: "за" и "против". Аргументы в пользу ведения тарифов и контраргументы Тариф и производственная субсидия

- •Экспортные субсидии, демпинг и антидемпинговые меры

- •Выборочная либерализация международной торговли и реставрация протекционизма

- •Глава 15.3. Платежный баланс Макроэкономическое значение, основные статьи и структура платежного баланса

- •Структура платежного баланса

- •Торговый баланс, текущий счет и счет

- •Взаимосвязь счетов платежного баланса и свободные колебания валютного курса

- •Официальные валютные резервы Центрального банка

- •Макроэкономическая политика и платежный баланс. Дефицит и кризис платежного баланса

- •Ответы к задачам и тестам

- •Глава 1. Решение. 1

- •Решение:

- •Решение:

- •Решение:

- •Решение

- •Решение:

- •Решение

- •Решение

- •Решение

- •Решение

- •Решение

- •Ответы к тестам

- •Глава 3.

- •Решение

- •Решение

- •Решение

- •Решение:

- •Решение:

- •Решение:

- •Решение

- •Решение

- •Решение

- •Ответы к тестам

- •Глава 4.

- •Решение

- •Решение

- •Решение

- •Решение:

- •Решение:

- •Решение

- •Решение

- •Решение

- •Решение

- •Решение

- •Ответы к тестам

- •Глава 5.

- •Решение

- •Решение

- •Решение

- •Решение

- •Решение

- •Решение:

- •Решение

- •Решение

- •Решение

- •Решение

- •Решение

- •Решение

- •Глава 6.

- •Решение

- •Решение

- •Решение

- •Решение

- •Решение

- •Решение

- •Решение

- •Ответы к тестам

- •Глава 7.

- •Решение

- •Решение

- •Решение

- •Решение

- •Решение

- •Решение:

- •Ответы к тестам

- •Глава 8.

- •Решение

- •Решение

- •Решение

- •Решение

- •Решение

- •Решение

- •Решение

- •Решение

- •Ответы к тестам

- •Глава 9.

- •Решение

- •Решение

- •Решение

- •Решение

- •Решение

- •Решение:

- •Ответы к тестам

- •Глава 10.

- •Решение

- •Решение

- •Ответы к тестам

- •Глава 11

- •Решение

- •Решение

- •Решение

- •Глава 12.

- •Глава 13.

- •Решение

- •Краткосрочные результаты

- •Долгосрочные результаты

- •Решение

- •Решение

- •Ответы к тестам

- •Глава 14.

- •Решение

- •Решение

- •Решение

- •Ответы к тестам

- •Список литературы

4.3.2 Типы инфляции

Инфляция — это одно из проявлений макроэкономической нестабильности в условиях рыночной экономики. Под инфляцией (лат. inflatio — вздутие) понимается чрезмерное увеличение находящейся в обращении массы бумажных денег по сравнению с реальным предложением товаров, проявляющемся в падении покупательной способности денег и устойчивом росте денежных цен на товары и услуги.

Инфляция процесс двусторонний: с одной стороны она проявляется в росте цен; при этом речь идет о тенденции роста среднего уровня денежных цен; с другой — возникает явление обесценения денег, так как при наличии инфляции на денежную единицу страны (рубль, доллар и т.д.) можно купить все меньше и меньше товаров и услуг. Это явление называют падением покупательной способности денег.

В условиях золотого или серебряного обращения инфляция была невозможна, поскольку деньги представляли реальное богатство и сами обладали достаточно высокой ценностью. Особенность современных денег состоит в том, что они являются декретируемыми бумажными деньгами, ценность которых поддерживается особыми мероприятиями и обеспечивается специальной денежной политикой государства. В этих условиях деньги являются лишь символом реального богатства. Отсюда возникает одна из реальных проблем денежной политики — обеспечение и поддержание денежной массы в таких условиях и параметрах, при которых она соответствует реальному богатству.

Современный рынок несовершенной конкуренции нуждается в определенном государственном регулировании, поскольку для него характерны явления затяжной нестабильности, дисбаланса между совокупным спросом и совокупным предложением, диспропорции воспроизводства в различных сферах рыночного хозяйства. Такие проявления современного рынка и являются основными глубинными причинами инфляции, поскольку устранение факторов дестабилизации экономики требует значительных усилий государственных регулирующих органов и достаточно времени.

Поскольку инфляция есть результат нарушения равновесия на различных рынках, в том числе и на финансовом, а также во многом зависит от проводимой экономической политики государства, ее следует рассматривать как сложное явление, вызванное совокупностью как объективных, так и субъективных факторов, действующих в современной экономике.

К числу основных факторов, вызывающих возникновение и развитие современной инфляции, относят:

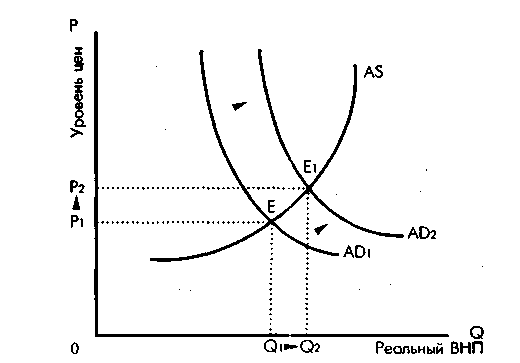

1. Дисбаланс между совокупным спросом и совокупным предложением. Инфляция спроса возникает, когда показатель использования ресурсов в экономике выше оптимального. В этих условиях экономика тратит больше, чем способна заплатить. Отсюда совокупный спрос возрастает и ведет к росту цен. Такое явление имеет место в том случае, когда денежные доходы населения и предприятий растут быстрее, чем объем ВНП. Обычно такая ситуация возникает при росте занятости и полной загруженности мощностей, которая не подкреплена эластичным расширением предложения товаров. Если бы часть мощностей до этого была бы не задействована, они могли вовлекаться в производство при уже действующих ценах, в противном случае цены будут расти. Профсоюзы, добивающиеся роста заработной платы, при ограничениях, связанных с занятостью, добиваясь роста заработной платы, также способствуют увеличению потребительского спроса как составляющей совокупного спроса. На увеличение совокупного спроса может повлиять также поведение предпринимателей, стремящихся увеличить свою часть спроса на инвестиционные товары, а также государство, увеличивающее по тем или иным причинам свои расходы непроизводственною характера. В итоге совокупность факторов, увеличивающих расходы населения, предприятий и государства, может привести к смещению кривой спроса в сторону его увеличения, что соответственно приведет к инфляционному росту цен. Такая ситуация проиллюстрирована на рис. 4.6.

Рис. 4.7 Инфляция спроса

Рисунок отражает ситуацию, когда в случае действия трех факторов одновременно (роста занятости, роста инвестиций и роста государственных расходов), приводящих к резкой загрузке мощностей, может возникнуть явление номинального роста ВНП, а не реальной его величины. Номинальный рост ВНП, предполагающий возрастание его денежной массы в ущерб конкретной товарной структуре, приведет к сдвигу кривой спроса вправо (AD1 —AD2) с одновременным повышением уровня цен (от Р1 к P2). Это типичное явление инфляции спроса, которое зависит от политики государства, не допускающей такой ситуации. Одновременно происходит смещение совокупного рыночного равновесия из более оптимальной точки Е в менее оптимальную точку E1.

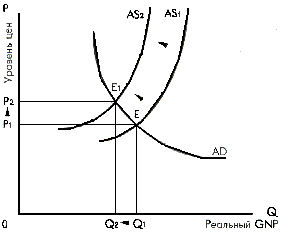

Инфляция предложения означает рост цен, вызванный увеличением издержек производства в условиях неполного использования производственных ресурсов. В настоящее время именно такая ситуация становится главной причиной устойчивой несбалансированности совокупного спроса и предложения в условиях современной экономики. Более того в современных условиях характерным явлением для ряда стран с развитой рыночной экономикой становится явление, называемое стагфляцией.

Стагфляция — понятие, появившееся в 1970-х годах и выражающее ситуацию, когда высокая затяжная стагнация сочетается с хронической инфляцией.

Теория инфляции, обусловленная ростом издержек, объясняет рост цен такими факторами, которые приводят к увеличению затрат на единицу продукции. Повышение затрат на единицу продукции сокращает прибыли и объем продукции, которые фирмы могут получить при существующем уровне цен. В качестве составляющих источников их роста выступают: рост зарплаты, а также рост цен на сырье и энергию. Этот тип инфляции особо характерен для России не только в связи с наличием кризисных явлений, связанных со стагнацией производства в переходной экономике, но и особо высоким уровнем затрат, связанных с ее географическими и климатическими условиями, а также в связи с неконтролируемыми действиями монополий.

Рассмотрим механизм возникновения инфляции предложения (рис. 4.7). Инфляция предложения, как видно из графика, предполагает смещение кривой совокупного предложения влево (AS1—AS2). Такое смещение возникает в результате отмеченных выше причин, провоцирующих инфляцию предложения, что проявляется в росте издержек на единицу продукции, сокращении объемов реального производства (Q1< Q2), т.е. реального ВНП. Следствием такой ситуации является рост совокупного уровня цен (P1-Р2) и смещение точки общего равновесия из оптимального состояния Е в неоптимальную точку Е1

При этом на основе инфляции предложения может возникнуть инерционная инфляция, которая является основой стагфляции. Этому явлению может способствовать возникающая при этом спираль цены — заработная плата. Она появляется в результате требования профсоюзов о повышении заработной платы работников с целью защиты их от инфляции. Но поскольку заработная плата является существенной составляющей издержек, то это способствует возникновению одновременно и инфляции предложения, и инфляции спроса.

Рис. 4.8 Инфляция предложения

На практике эти явления взаимосвязаны и могут существовать одновременно, поскольку инфляцию предложения и инфляцию спроса провоцируют одни и те же субъекты — фирмы, профсоюзы и государство. Именно их действия приводят к инерционной инфляции, а в конечном итоге к стагфляции. В этих условиях зачастую становится трудным провести различия между инфляцией, вызванной затратами, и инфляцией, вызванной спросом, поскольку и в том, и другом случае главным фактором становится экономическая политика государства. Зачастую главным источником этих форм инфляции может стать центральный банк, проводящий политику эмиссии денег.

2. Еще одним фактором, оказывающим влияние на несбалансированность спроса и предложения, возникающей на их основе инфляции, является деформация отраслевой структуры — источник отраслевой инфляции. Такое явления характерно для России в период переходной экономики и при наличии трансформационного кризиса, который выступает специфическим фактором инфляции и усугубляется действием монополий в еще несбалансированной экономике. Фактором деформации в данном случае может стать монополизм или милитаризация.

3. В качестве отдельного фактора следует выделить бюджетный дефицит и несбалансированность бюджета, который в условиях как развитой так и переходной экономики может стать также причиной инфляционного взрыва.

4. Зачастую внешним толчком инфляции может также стать рост цен на мировых рынках, что является фактором импортной инфляции. Нейтрализовать этот фактор может разумная внешнеэкономическая политика государства. Эта политика имеет особо важное значение для России с ее специфическими природно-климатическими условиями, являющимися зачастую причиной более высоких затрат на продукцию производственного характера, за исключением природных ресурсов. Такое положение предполагает не только учет фактора импортной инфляции, но и определения оптимальной структуры импорта и экспорта продукции с точки зрения ее конкурентоспособности.

И нфляция

по своему происхождению и проявлению

в экономике относится к сложным

многофакторньм явлениям. Поэтому для

ее более подробной характеристики

применяют различные критерии.

Существуют несколько основных критериев,

в соответствии с которыми характеризуют

инфляцию: по характеру проявления, по

степени тяжести (темпу роста цен), по

источникам происхождения, по степени

ее сбалансированности, а также с точки

зрения предсказуемости. (рис. 4.9)

нфляция

по своему происхождению и проявлению

в экономике относится к сложным

многофакторньм явлениям. Поэтому для

ее более подробной характеристики

применяют различные критерии.

Существуют несколько основных критериев,

в соответствии с которыми характеризуют

инфляцию: по характеру проявления, по

степени тяжести (темпу роста цен), по

источникам происхождения, по степени

ее сбалансированности, а также с точки

зрения предсказуемости. (рис. 4.9)

Рис. 4.9 Типы инфляции

Прежде всего, принято выделять два основных типа инфляции, выражающих характер ее проявления в обществе: открытую и подавленную инфляцию. Открытая инфляция возникает в условиях свободного рыночного ценообразования. Она наглядно проявляется в росте общего уровня цен, деформирует, но не уничтожает рыночный механизм. Самое главное, что в тех случаях, когда она не существует в своей крайней форме тяжести, ее можно регулировать.

При подавленной инфляции ситуация складывается иначе. Она отражает характерные проявления централизованно управляемых экономик в условиях несвободного рынка. При этом существуют так называемые твердые государственные цены, которые длительное время не меняются и могут не расти. Однако характерными явлениями такой экономики выступают нехватка товаров, их постоянный дефицит или переизбыток, очереди, потери времени, переплаты спекулянтам, имеющим доступ к товарам. Все это есть следствия скрытой инфляции, являющейся своеобразной платой за централизованно устанавливаемую стабильность цен.

Открытая инфляция является болезнью современной рыночной экономики, а потому как всякая болезнь нуждается в оценке степени тяжести и выборе средств лечения причин ее возниковения. По степени тяжести различают три категории (формы) инфляции: умеренную, галопирующую и гиперинфляцию.

Умеренная или ползучая инфляция предполагает медленное и предсказуемое повышение цен. Ее можно определить как инфляцию, при которой годовой темп роста уровня цен измеряется числом с одним знаком или в строго заданных параметрах. Обычно темп роста уровня цен при такой инфляции составляет не более 10% в год. Такой показатель считается стабильным и предсказуемым. В этих условиях люди доверяют деньгам, поскольку их покупательная способность устойчива. Эти деньги через месяц или, что самое главное, в течение года будут стоить одинаково. Такая ситуация способствуют заключению длительных контрактов и активизации инвестиций в стабильную экономику.

Галопирующая инфляция — это инфляция, при которой среднегодовой рост цен измеряется двух, или трехзначным числом, в пределах от 20 до 100 или 200%. Как только галопирующая инфляция становится для той или иной страны характерным явлением, возникают серьезные экономические последствия. Обычно при этом большинство сделок и другие денежные вложения начинают фиксироваться с помощью индекса цен или путем их пересчета в какую-нибудь устойчивую валюту, например доллар. Возникает двойное исчисление цен (двойные цены) с помощью применения более устойчивых мировых валют.

В этих условиях национальные деньги утрачивают свою ценность, поэтому люди хранят у себя лишь минимальную сумму денег для совершения кратковременных сделок. Галопирующая инфляция особенно болезненно влияет на финансовые рынки, поскольку возникает непредсказуемая ситуация с изменением ценности денег и курса ценных бумаг, в связи с чем капиталы утекают за границу.

Характерным проявлением галопирующей инфляции выступают стремление людей создавать запасы товаров и избегать попыток предоставления займов или кредитов под низкие номинальные ставки и в особенности на длительное время. Кроме того, в отмеченных условиях оживляется черный рынок, где обналичиваются деньги от незаконных и обманных финансовых операций.

Гиперинфляция возникает в условиях серьезного расстройства и дестабилизации рыночной экономики особенно в ее кризисных фазах, приводящих к расстройству денежно-финансовой системы и структуры производства. Эта форма инфляции, при которой уровень цен может возрастать за год на миллион или даже триллион процентов. В отдельных странах были зафиксированы случаи (Германия, Венгрия в 20-х годах XX в.), когда цены возрастали на порядок в течение одного дня и с продолжающейся такой же последовательностью. Такое явление иногда называют супергиперинфляцией.

Современный рекорд — 330-кратное повышение цен в Никарагуа в 1988 г. В России был установлен свой рекорд гиперинфляции в размере 1000% в 1991 г., когда началась реформа перехода к рыночной экономике.

Границей гиперинфляции считается темп прироста цен примерно на 50% ежемесячно и более четырех месяцев подряд. Ее последствия особенно разрушительны для экономики, а сам процесс зачастую становится неуправляемым. Исследования выявили несколько общих особенностей проявления гиперинфляции в различных странах. Во-первых, реальный спрос на деньги (измеряемый количеством денег, деленным на уровень цен) катастрофически падает. По существу они утрачивают все свои полезные функции. Во-вторых, цены становятся крайне нестабильными, что приводит к резкому падению или колебанию овальных доходов. Это явление становится причиной их дифференциации и ненормального распределения богатства среди различных слоев населения и сопровождается обострением социальной напряженности.

Определяющую роль в выделении форм инфляции играют исходные факторы ее формирования, т.е. источники ее происхождения, рассмотренные ранее. По источникам происхождения и степени влияния отраслевых факторов выделяют следующие формы инфляции: инфляцию спроса, инфляцию предложения, импортную инфляцию.

Важным критерием выделения форм инфляции в рыночной экономике является степень ее сбалансированности. По этому критерию выделяют две формы инфляции: сбалансированную и несбалансированную (структурную). Сбалансированная инфляция не предполагает резких колебаний цен по отраслям, секторам или регионам экономики. Несбалансированная инфляция предполагает прежде всего наличие структурной несбалансированности экономики, характерной для кризисных ситуаций.

Структурная несбалансированность, которая стала характерна для России и стран СНГ после распада бывшего СССР, проявляющаяся в разрыве межотраслевых и межрегиональных связей, приводит к тому, что часть производств не может насытить национальный и местные рынки необходимыми товарами в соответствии с существующим спросом на них. Это приводит к ситуации хронически неудовлетворяемого спроса на определенную продукцию, что вызывает устойчивое взвинчивание цен. Структурная инфляция считается трудно преодолимой в короткие промежутки времени, поэтому снижение ее остроты во многом зависит от политики реструктуризации экономики, которая предполагает разработку долгосрочных структурных программ.

Наиболее серьезным фактором, а потому и критерием выделения форм инфляции является степень ее предсказуемости. С этих позиций выделяют ожидаемую и неожиданную инфляцию. В основе выделения этих форм инфляции лежит явление инерционности. Оно состоит в том, что независимо от того, какими причинами вызвана инфляция (порождена или усилена) — резким увеличением спроса, давлением издержек, возникновением экономических диспропорций, необоснованной эмиссией денег, она может продолжаться и после того, как первоначальная причина прекратила свое действие. Отсюда предсказуемость инфляции предполагает учет и анализ двух важных последовательных ее фаз:

1. Непосредственное действие инфляции, которое проходит определенную цепочку межотраслевых связей и импульсов, внешних шоков и возмущений, имеет тендениию затухать. Иногда медленное затухание неизбежно, оно вытекает из внутренне присущего рыночной системе стремления обрести новое состояние равновесия.

2. Появление инерции, возникающей в ходе приспособления к проявлениям инфляции. Она появляется на основе фактора, называемого инфляционными ожиданиями. Этот психологический по своему характеру фактор является в то же время экономическим, поскольку основывается не только на эмоциях, но и на теории экономического выбора с учетом оценки будущих рисков. Например, план выручки на следующий месяц строится из ожидаемого объема продаж плюс будущие (ожидаемые), а не текущие цены. Политика этих цен может зависеть от тех или иных действий правительства (направленных на резкое или сильное ограничение инфляции), принятых программ, времени их осуществления, возникающих при этом ошибок и т.д. Все это не дает первоначальному импульсу быстро затухнуть, особенно в том случае, когда ожидание инфляции захватывает значительную массу населения — от предпринимателей до работников, получающих зарплату. Сложность учета возникающей ситуации на втором этапе и порождает возможность возникновения ожидаемой или неожидаемой инфляции.

Таким образом, многофакторность инфляции и многообразие ее форм обусловливают как множественность подходов ее регулирования, так и специфику их использования применительно к данной стране, потому что в каждой стране те или иные формы инфляции возникают в соответствии с разным приоритетом ее причин.

Инфляция считается не только опасной болезнью рыночной экономики, но и выступает в качестве постоянно существующего явления, сигнализирующего о недостатках рынка, требующих государственного вмешательства. В силу этого государство должно осуществлять постоянный ее мониторинг и оценку с целью предотвращения ее последствий, разрушительных для экономики в целом.