- •Взаимодействие дисперсных частиц. Устойчивость, коагуляция и реология дисперсных систем

- •1. Взаимодействие дисперсных частиц. Устойчивость и коагуляция дисперсных систем

- •I.1. Общее рассмотрения проблемы и основные определения

- •1.2. Взаимодействие дисперсных частиц в жидкой дисперсионной среде

- •1.3. Электростатическое взаимодействие плоских поверхностей в растворах электролитов

- •1.4. Молекулярное взаимодействие частиц

- •С учетом этого приближения константа а* равна

- •1.5. Взаимодействие частиц различной геометрической формы

- •Формулы для вычисления константы к

- •1.6. Потенциальные кривые взаимодействия частиц. Порог коагуляции

- •1.7. Влияние концентрации дисперсной фазы на устойчивость. Стесненная коагуляция

- •2. Реология дисперсных систем.

- •2. 1. Условность деления материалов на твердые и жидкие

- •2.2 Фундаментальные законы реологии и механические модели деформируемой среды

- •2.3. Вязкость и классификация текучих материалов

- •2.4. Структура дисперсных систем в отсутствие течения

- •2.5. Модель Эйнштейна

Взаимодействие дисперсных частиц. Устойчивость, коагуляция и реология дисперсных систем

1. Взаимодействие дисперсных частиц. Устойчивость и коагуляция дисперсных систем

I.1. Общее рассмотрения проблемы и основные определения

Под устойчивостью дисперсных систем понимают постоянство их свойств во времени и, в первую очередь, дисперсности, распределения частиц дисперсной фазы по размерам и межчастичного взаимодействия. В данном определении имеется в виду устойчивость по отношению к укрупнению или агрегации частиц и к их осаждению. Все эти процессы характерны для свободнодисперсных систем, хотя укрупнение частиц в определенных условиях возможно и в связнодисперсных системах.

Проблема устойчивости дисперсных систем является одной из важнейших в коллоидной химии. Она имеет большое значение для протекания многих процессов - природных и осуществляемых в различных промышленных отраслях. Обеспечение устойчивости свободнодисперсных систем необходимо при получении из них различных изделий, покрытий, связующих материалов, лекарственных препаратов, аэрозольных средств и т. д. Обычно потеря устойчивости требуется для того, чтобы вызвать, структурообразование в материалах, для получения осадков при разделении фаз, очистке промышленных выбросов и др.

По предложению Н. П. Пескова (1920 г.) устойчивость дисперсных систем подразделяют на два вида: устойчивость к осаждению дисперсной фазы и устойчивость к агрегации ее частиц. Первый вид устойчивости – тривиальный. Он отвечает способности дисперсной системы сохранять равномерное распределение частиц дисперсной фазы по объему дисперсионной среды. Обычно в этом случае говорят о седиментационной устойчивостью. Эта устойчивость зависит только от размера частиц, от их плотности, а также от плотности и вязкости дисперсионной среды. В данном разделе обсуждаются явления и процессы, обусловленные агрегативной устойчивостью дисперсных систем. Прежде всего, отметим, что все дисперсные системы в зависимости от механизма их образования по классификации П. А. Ребиндера подразделяют на лиофильные, которые возникают при самопроизвольном диспергировании одной из фаз (самопроизвольное образование гетерогенной свободнодисперсиой системы) и лиофобные, получающиеся в результате диспергирования и конденсации с пересыщением (принудительное образование гетерогенной свободнодисперсной системы). Лиофобные системы по определению обладают избытком поверхностной энергии. Поэтому в них самопроизвольно происходит укрупнение частиц, т. е. происходит снижение поверхностной энергии за счет уменьшения удельной поверхности. Такие системы называют агрегативно неустойчивыми. В дальнейшем понятие «агрегативно» мы будем опускать, полагая под устойчивостью способность частиц не слипаться друг с другом при соударениях.

Коагуляция в разбавленных системах, очевидно, приводит и к потере седиментационной устойчивости, что, в конечном итоге, вызывает расслоение (разделение) фаз. К коагуляции относят адгезионное прилипание частиц дисперсной фазы к макроповерхностям (адагуляция). В более узком смысле коагуляцией называют слипание частиц. Процесс слияния капель эмульсий получил название коалесценции. В концентрированных системах коагуляция может проявляться в образовании объемной структуры, в которой равномерно распределена дисперсионная среда. В соответствии с двумя разными результатами коагуляции различаются и методы наблюдения и фиксирования этого процесса. Укрупнение частиц в разбавленных, низко концентрированных дисперсных системах ведет к увеличению мутности раствора, к уменьшению осмотического давления. Структурообразование в концентрированных дисперсных системах изменяет их реологические свойства системы, например, возрастает её вязкость, замедляется течение.

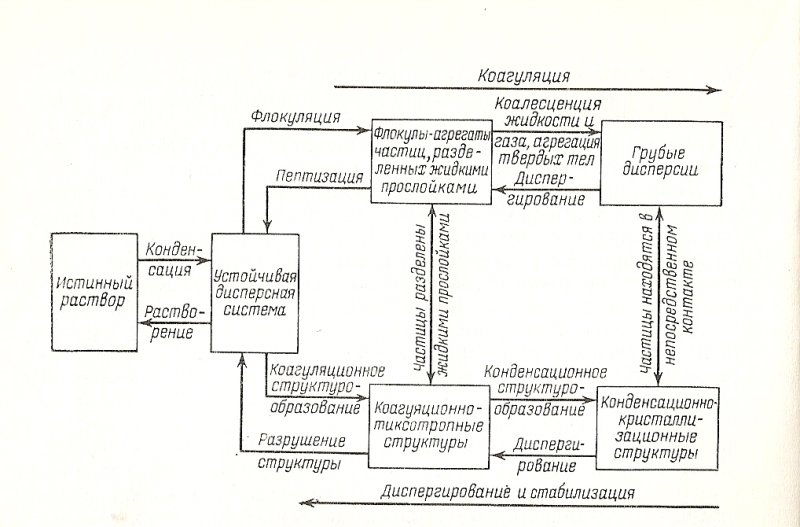

Чтобы нагляднее представить основные процессы, которые могут происходить в дисперсных системах, на рис. 1 показана схема переходов дисперсных систем в разные состояния. Устойчивая свободнодисперсная система, в которой дисперсная фаза равномерно распределена по всему объему, может образоваться в результате конденсации из истинного раствора. Потеря устойчивости приводит к коагуляции, первый этап которой состоит в сближении частиц дисперсной фазы и взаимной их фиксации на небольших расстояниях друг от друга. Между частицами остаются прослойки среды. В результате образуются или флоккулы (флоккуляция — образование агрегатов из нескольких частиц, разделенных

Рис.1.1. Процессы агрегации-диспергирования, протекающие в дисперсных системах.

прослойками среды), или коагуляционные структуры, отличающиеся наличием подвижности частиц относительно друг друга под действием сравнительно небольших нагрузок (места контактов разделены прослойками среды). Обратный процесс образования устойчивой свободнодисперсной системы из осадка или геля (структурированной дисперсной системы) называется пептизацией. Более глубокий процесс коагуляции приводит к разрушению прослоек среды и к непосредственному контакту частиц. В итоге или образуются жесткие агрегаты из твердых частиц, или происходит полное слияние их в системах с жидкой или газообразной дисперсной фазой (коалесценция). В концентрированных системах образуются жесткие объемные конденсационные структуры твердых тел, которые снова можно превратить в свободнодисперсную систему только с помощью принудительного диспергирования. Таким образом, понятие коагуляции включает несколько процессов, идущих с уменьшением удельной поверхности системы.