- •Контрольные и лабораторные работы, выполняемые студентом

- •Форма и размеры Земли.

- •Системы координат применяемые в геодезии.

- •Горизонтальное проложение d.

- •Уклон линии I.

- •Ориентирование линий.

- •Румб линии r.

- •План. Карта. Профиль.

- •Масштаб плана или карты.

- •Основные формы рельефа.

- •Определение отметок точек, расположенных между горизонталями.

- •Геодезические измерения.

- •Нивелирование (вертикальная) съемка.

- •Виды нивелирования.

- •Главное условие нивелира.

- •Определение превышения между двумя точками.

- •Вынос в натуру проектной отметки.

- •Вертикальная съемка и геодезические расчеты сопровождающие ее.

- •Составление картограммы земляных работ.

- •Определение нулевых работ.

- •Принцип измерения угла.

- •Поле зрения отсчетного микроскопа.

- •Теория погрешностей результатов измерений.

- •Геодезические сети.

- •Методы построения плановых геодезических сетей.

- •Вычислительная (математическая) обработка теодолитных ходов.

- •Прямая геодезическая задача.

- •Увязка (уравнивание) приращений координат.

- •Геодезические сьемки.

- •Тригонометрическое нивелирование (нивелирование наклонным лучом).

- •Мензульная сьемка.

- •Вертикальная съемка.

- •Разбивка пикетажа.

- •Порядок нивелирования по двухсторонним рейкам.

- •Математическая (вычислительная) обработка результатов нивелирования.

- •Перенесение в натуру проектов сооружений.

- •Подготовительные работы.

- •Обратная геодезическая задача.

- •Перенесение на местность проектных (заданных) углов.

- •Построение на местности линии заданной длины.

- •Способы основных разбивочных работ.

- •Способ полярных координат.

- •Способ прямоугольных координат.

- •Перенесение в натуру проектной плоскости.

- •Передача отметок н на дно глубокого котлована, или траншеи, или на верхний монтажный горизонт

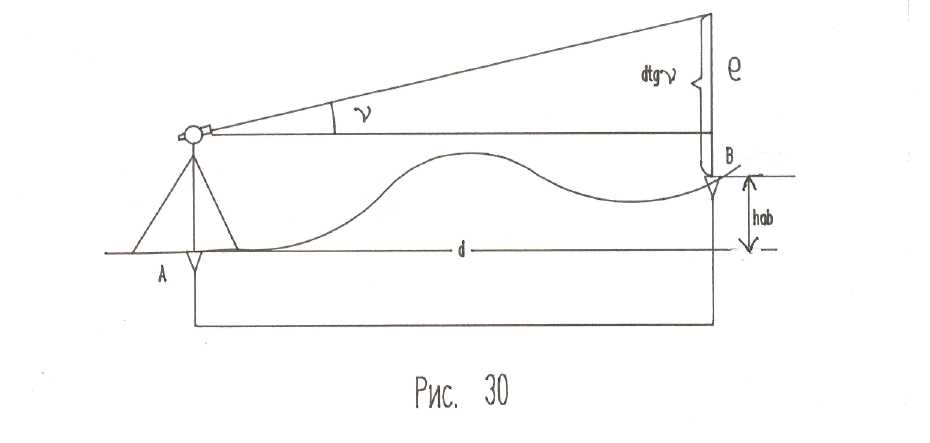

Тригонометрическое нивелирование (нивелирование наклонным лучом).

Из рисунка видим h+ =d*tg +i отсюда,

h’=d*tgν+i-1

Это нивелирование выполняется теодолитами.

Расстояние не ограничено и обычно определяется по нитяному дальномеру.

D|=100k

В этом случае последняя формула примет вид:

h=![]() sin2

+i-

sin2

+i-

Первая формула применяется, когда известно горизонтальное проложение d, вторая – когда расстояние определяется по нитяному дальномеру D|=100 .

Точность тригонометрического нивелирования несколько ниже геометрического.

При наведении

зрительной трубы на отсчет равный высоте

прибора

![]() ,

последние две формулы примут вид:

,

последние две формулы примут вид:

h=d*tg

,

h=![]() sin2

sin2

При тахеометрической съемке обычно используют способ полярных координат. В результате получают топографический план с изображением ситуации и с горизонталями (рельефом).

Мензульная сьемка.

Принцып съемки: что вижу, то и рисую. При этом весь цикл создания плана происходит в поле и нет разделения труда, но при этом требуется благопрятная погода.

Вертикальная съемка.

Примером может служить нивелирование поверхности по квадратам. Применяется при ровной поверхности когда надо получить план с горизонталями и для преобразование земной поверхности для строительных работ.

Фототопографические съемки.

Продукцией таких съемок является фотоснимки объектов и отдельных элементов местности, полученных при съемке с летательных аппаратов. Путем соответствующих обработок фотоснимков получают план снимаемых объектов.

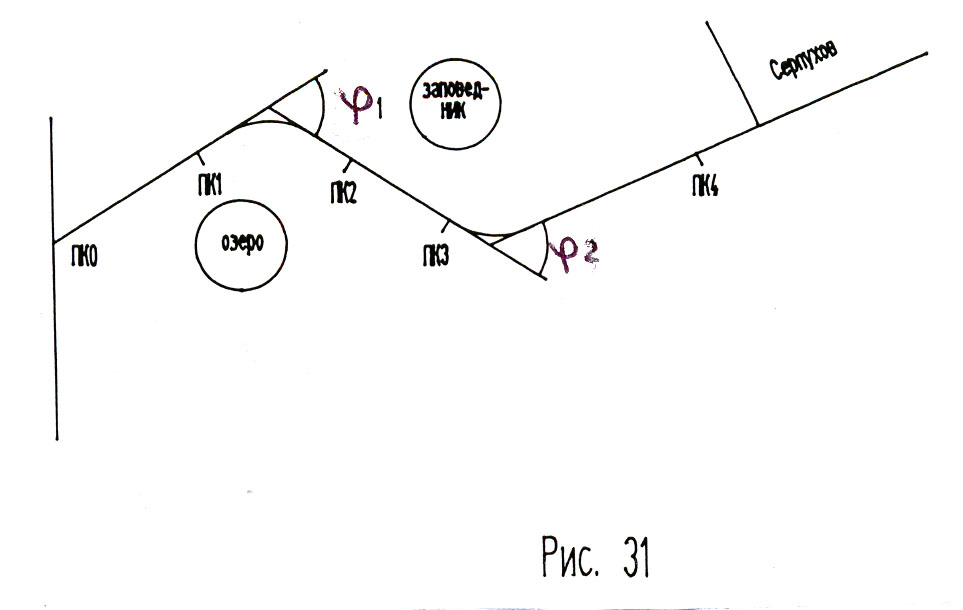

Геодезические работы при изыскании инженерных сооружений.

Инженерно-техническое нивелирование для сооружений линейного типа ведется по предварительно намеченной линии, называемой трассой, которая представляет собой ось будущего сооружения. В состав проводимых на местности работ входит:

1. назначение и закрепление на местности линии заданного направления (трассирование) и уклонов;

2. измерение

углов поворотов трассы

![]() 1,

2,

3

и т.д.;

1,

2,

3

и т.д.;

3. разбивка пикетажа и закруглений;

4. съемка узкой полосы местности;

5. техническое нивелирование трассы по пикетажу.

Целью этих работ является получение материалов необходимых для проектирования и строительства:

- продольного и поперечного профиля;

- топографического плана узкой полосы местности.

Разбивка пикетажа.

Начальной точке трассы дают наименование нулевого пикета ПК0. Далее вдоль трассы отмеряют горизонтальное проложение по 100м., которые называют пикетажными расстояниями, а концы этих отрезков пикетами.

Кроме этого отмечают характерные точки (переломы местности), которые называют плюсовыми точками, т.к. положение их на трассе характеризуется номером предыдущего пикета плюс удаленность в метрах от него.

Трасса. как правило, имеет углы поворота, вызванная необходимостью обходить препятствия. При переходе с одного направления на другое проектируют круговые кривые.

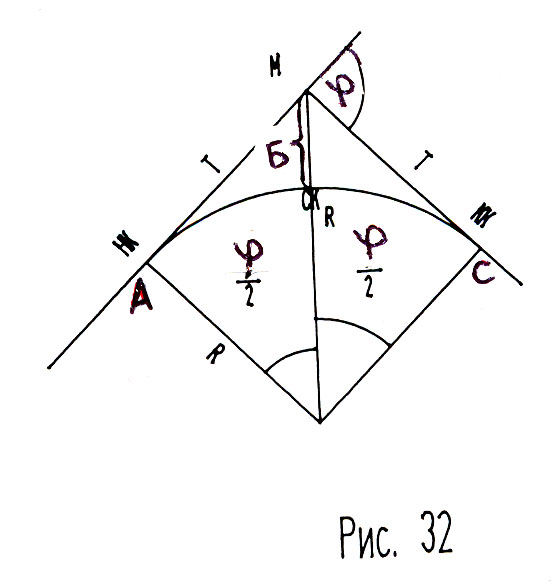

Положение круговых кривых на местности характеризуют пятью основными элементами:

1. угол поворота - это угол между продолжением предыдущего направления трассы и последующего;

2. радиус кривой R - который назначают в проекте с учетом требований СНиП;

3. тангенс Т=AM=CM – касательная к круговой кривой;

4. круговая кривая:

К=![]()

5. биссектриса «Б» и ее величина необходима для определения середины кривой;

Б=![]() -R=R(sec

-R=R(sec![]() -1)

-1)

6. домер Д=2Т-К разность пути по двум тангенсам и кривой.

Нивелирование по пикетажу.

По пикетажу трассы ведут техническое нивелирование. Расстояние от нивелира до реек обычно 100м, но при благоприятных условиях может увеличиваться до 150м, а при неблагоприятных уменьшается. В качестве связующих точек обычно берут пикеты, а на плюсовых точках берут промежуточные отсчеты.