- •1. Состав и порядок выполнения работы.

- •Часть 1 «Удифферентовка и балластировка судна».

- •Часть 2 «Расчет и проверка остойчивости судна».

- •Часть 3 «Контроль прочности крупнотоннажного судна».

- •2. Назначение операций по удифферентовке и балластировке судна.

- •Поперечное перемещение.

- •Продольное перемещение.

- •3. Назначение диаграммы осадок носом и кормой (дифферентов).

- •4. Назначение диаграммы допускаемых статических моментов.

- •5. Назначение графика контроля общей прочности в судовых условиях.

- •6. Назначение диаграмм статической и динамической остойчивости.

- •7. Критерий погоды. Плечо опрокидывающего момента. Нормируемые параметры остойчивости.

- •8. Контроль общей продольной прочности судна по перерезывающим силам и изгибающим моментам.

- •Одесская национальная морская академия

- •Данные по т/х"славянск"

- •Данные по т/х"cheetah"

- •Список литературы

6. Назначение диаграмм статической и динамической остойчивости.

Остойчивостью

называется способность судна сопротивляться

воздействию внешнего кренящего момента

![]() и

возвращаться в исходное положение

равновесия после прекращения действия

момента, вызвавшего наклонение под

действием восстанавливающего момента

.

и

возвращаться в исходное положение

равновесия после прекращения действия

момента, вызвавшего наклонение под

действием восстанавливающего момента

.

Понятие остойчивости связывается с действием на судно только моментов (пар сил) и, следовательно, равнообъемными наклонениями – наклонениями, при которых не меняется объем подводной части судна, а только его форма.

Если кренящий момент, приложенный к судну, возрастает постепенно и не вызывает угловых ускорений, а следовательно сил инерции, то при рассмотрении равновесия судна можно пользоваться условиями статического равновесия. Остойчивость при таких наклонениях называется статической.

Остойчивость судна при мгновенно приложенном кренящем моменте называется динамической.

В зависимости от того, какие наклонения рассматриваются, различают поперечную и продольную остойчивость.

В

зависимости от величины угла крена

поперечную остойчивость разделяют на

остойчивость при малых углах наклонения

(![]() )

или

начальную остойчивость, и остойчивость

на больших углах крена.

)

или

начальную остойчивость, и остойчивость

на больших углах крена.

В условиях эксплуатации судна его весовое водоизмещение и положение центра тяжести судна могут изменяться в широких пределах и для суждения об остойчивости судна, при различных состояниях нагрузки необходимо иметь возможность построения диаграмм статической остойчивости.

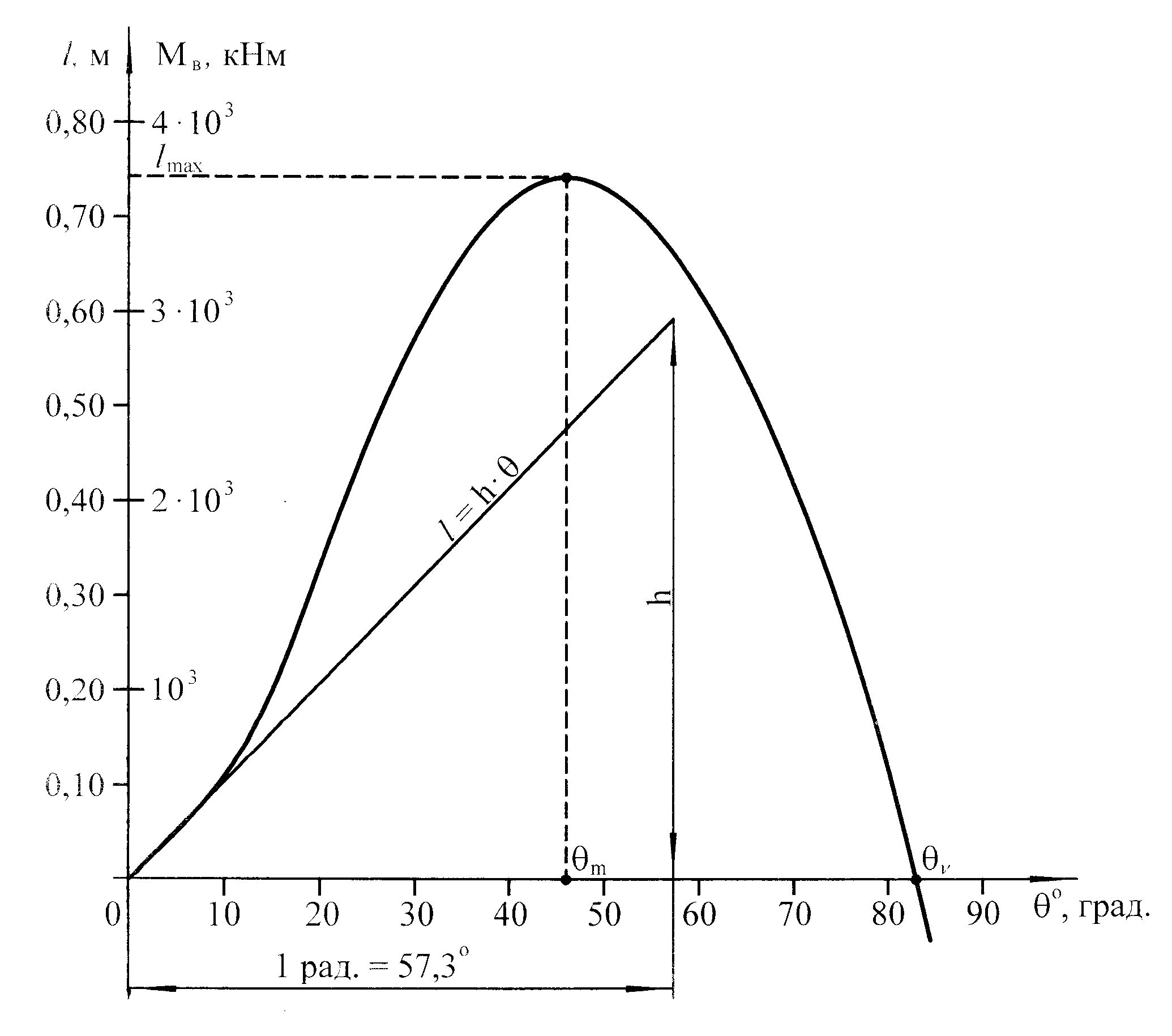

Зависимость плеча восстанавливающего момента от угла крена изображают в прямоугольных координатах, откладывая по оси абсцисс углы крена в градусах, а по оси ординат – плечи остойчивости l в метрах. Кривая, представляющая эту зависимость, называется диаграммой статической остойчивости (ДСО) или диаграммой Рида. Диаграмма статической остойчивости изображена на (рис. 6.1).

Рисунок 6.1 – Диаграмма статической остойчивости и ее параметры.

Ввиду

симметрии формы судна диаграмма строится

только для положительных углов крена

(на правый борт). При крене на противоположный

борт (![]() )

диаграмма продолжается как нечетная

функция:

)

диаграмма продолжается как нечетная

функция:

![]() .

(6.1)

.

(6.1)

Характерными

параметрами диаграммы являются: крутизна

начального участка, максимальное плечо

остойчивости

![]() ,

угол максимума диаграммы

, угол

заката диаграммы

,

угол максимума диаграммы

, угол

заката диаграммы

![]() (при котором плечо остойчивости обращается

в нуль), площадь, ограниченная кривой и

осью абсцисс. Эти параметры характеризуют

остойчивость на больших углах крена.

(при котором плечо остойчивости обращается

в нуль), площадь, ограниченная кривой и

осью абсцисс. Эти параметры характеризуют

остойчивость на больших углах крена.

Плечи остойчивости формы и веса. Пантокарены, их виды.

Для построения диаграмм статической остойчивости, при различных состояниях нагрузки судна, используют интерполяционные кривые плеч остойчивости формы или универсальные диаграммы статической остойчивости. Такие вспомогательные диаграммы рассчитываются проектирующими организациями и включаются в комплект технической документации, передаваемой на судно.

В судовых документах встречаются различные виды интерполяционных кривых, отличающихся способом разделения плеча остойчивости на составные части формы и веса, в зависимости от положения точки (полюса), от которой измеряются эти плечи.

Обычно используемые способы разделения плеча остойчивости сводятся к следующим двум случаям (рис. 6.2) и (рис. 6.3).

Рисунок 6.2 – Схема разложения плеча поперечной статической остойчивости, на плечо формы и веса.

При накренении судна на угол , изменяется его положение центра подводного объема судна

(центра величины накрененного судна),

следовательно, равнодействующая сил

поддержания

(центра величины накрененного судна),

следовательно, равнодействующая сил

поддержания

будет

приложена в точке

будет

приложена в точке

,

а

равнодействующая сил тяжести

,

а

равнодействующая сил тяжести

судна, приложенная в точке

судна, приложенная в точке

не изменит своего положения.

не изменит своего положения.

В

качестве полюса, от которого измеряются

плечи поперечной статической остойчивости

до равнодействующих сил поддержания

и тяжести

судна, взята точка

![]() ,

лежащая вначале системы координат, на

пересечении основной и диаметральной

плоскости судна.

,

лежащая вначале системы координат, на

пересечении основной и диаметральной

плоскости судна.

Тогда плечо поперечной статической остойчивости представляется в виде:

![]() (6.2)

(6.2)

где,

– плечо формы, измеряемое от точки до точки , в которую сместилась равнодействующая сил поддержания судна;

![]() – плечо

веса, измеряемое от точки

до

точки

,

в которой приложена равнодействующая

сил тяжести

судна;

– плечо

веса, измеряемое от точки

до

точки

,

в которой приложена равнодействующая

сил тяжести

судна;

![]() – аппликата

центра тяжести судна;

– аппликата

центра тяжести судна;

– угол крена.

Рисунок 6.3 – Схема разложения плеча поперечной статической остойчивости, на плечо формы и веса, с условным центром накренения судна.

В качестве полюса, от которого измеряются плечи поперечной статической остойчивости до равнодействующих сил поддержания и тяжести судна, взята точка

,

несовпадающая с точкой

.

,

несовпадающая с точкой

.

Тогда плечо поперечной статической остойчивости представляется в виде:

![]() (6.3)

(6.3)

где,

![]() – условное

плечо формы, измеряемое от точки

до

точки

,

в которую сместилась равнодействующая

сил поддержания

судна;

– условное

плечо формы, измеряемое от точки

до

точки

,

в которую сместилась равнодействующая

сил поддержания

судна;

![]() – условное

плечо веса, измеряемое от точки

до

точки

,

в которой приложена равнодействующая

сил тяжести

судна;

– условное

плечо веса, измеряемое от точки

до

точки

,

в которой приложена равнодействующая

сил тяжести

судна;

![]() – исправленная

аппликата центра тяжести судна;

– исправленная

аппликата центра тяжести судна;

![]() – аппликата

до условного центра накренения

судна.

– аппликата

до условного центра накренения

судна.

Типичный вид интерполяционных кривых, содержащих серию кривых, каждая из которых изображает зависимость плеч силы плавучести (плеч остойчивости формы) в функции объемного водоизмещения и осадки судна показан на (рис. 6.4).

Рисунок 6.4 – Пантокарены (интерполяционные кривые плеч остойчивости формы).

Все интерполяционные кривые строятся для диапазона водоизмещений от состояния судна порожнем, до состояния в полном грузу, для углов крена от 0° до 70° – 90°, обычно через равные интервалы в 10°. На каждой кривой указывается угол крена, которому она соответствует.

Интерполяционные кривые плеч остойчивости формы могут быть представлены в табличном виде. Или в функции от объемного водоизмещения судна (табл. 6.1). Или в функции от осадки судна (табл. 6.2).

Расчет плеч диаграммы статической остойчивости (ДСО), при использовании интерполяционных кривых, для данного объемного водоизмещения и осадки судна, производится также в табличной форме (табл. 6.3).

Таблица 6.1 – Интерполяционные кривые плеч остойчивости формы , в функции от объемного водоизмещения судна.

Объемное водоизмещение, V, м3 |

Плечи

остойчивости формы,

,

м; с аппликатой до условного центра

накренения

судна,

|

||||||||

100 |

200 |

300 |

400 |

500 |

600 |

700 |

800 |

900 |

|

6000 |

2,21 |

4,18 |

5,74 |

6,94 |

7,97 |

8,68 |

8,96 |

8,90 |

8,48 |

7000 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10000 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

21000 |

1,66 |

3,34 |

5,00 |

6,29 |

7,33 |

8,04 |

8,40 |

8,50 |

8,12 |

Таблица 6.2 – Интерполяционные кривые плеч остойчивости формы , в функции от осадки судна.

Осадка, Т, м

|

Плечи остойчивости формы, , м; с аппликатой до условного центра накренения судна, м; при углах крена, , град. |

||||||||

100 |

200 |

300 |

400 |

500 |

600 |

700 |

800 |

900 |

|

4,50 |

3,21 |

5,18 |

6,74 |

7,94 |

8,97 |

9,68 |

9,96 |

9,90 |

9,48 |

5,00 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10,00 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10,50 |

2,66 |

3,34 |

6,00 |

7,29 |

8,33 |

9,04 |

9,40 |

9,50 |

9,12 |

Таблица 6.3 – Расчет плеч диаграммы статической остойчивости судна.

Расчетные величины и формулы |

Значения величин |

|||||||||

Углы крена , град. |

00 |

100 |

200 |

300 |

400 |

500 |

600 |

700 |

800 |

900 |

Плечи остойчивости формы , м. |

0 |

снимается с пантокарен |

||||||||

Аппликата центра тяжести судна , м. |

|

|||||||||

Аппликата условного центра накренения , м. |

|

|||||||||

Исправленная аппликата центра тяжести судна

|

|

|||||||||

Плечи остойчивости

веса

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Плечи статической

остойчивости

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

На оси абсцисс пантокарен (интерполяционных кривых плеч остойчивости формы), (рис. 6.4) откладывают расчетное объемное водоизмещения или осадку судна и проводят вертикаль, ординаты точек, пересечения которой с кривыми определяют плечи формы , необходимые для выполнения расчета плеч диаграммы статической остойчивости в (табл. 6.3).

По данным строки плеч статической остойчивости (табл. 6.3) строится диаграмма статической остойчивости (ДСО).

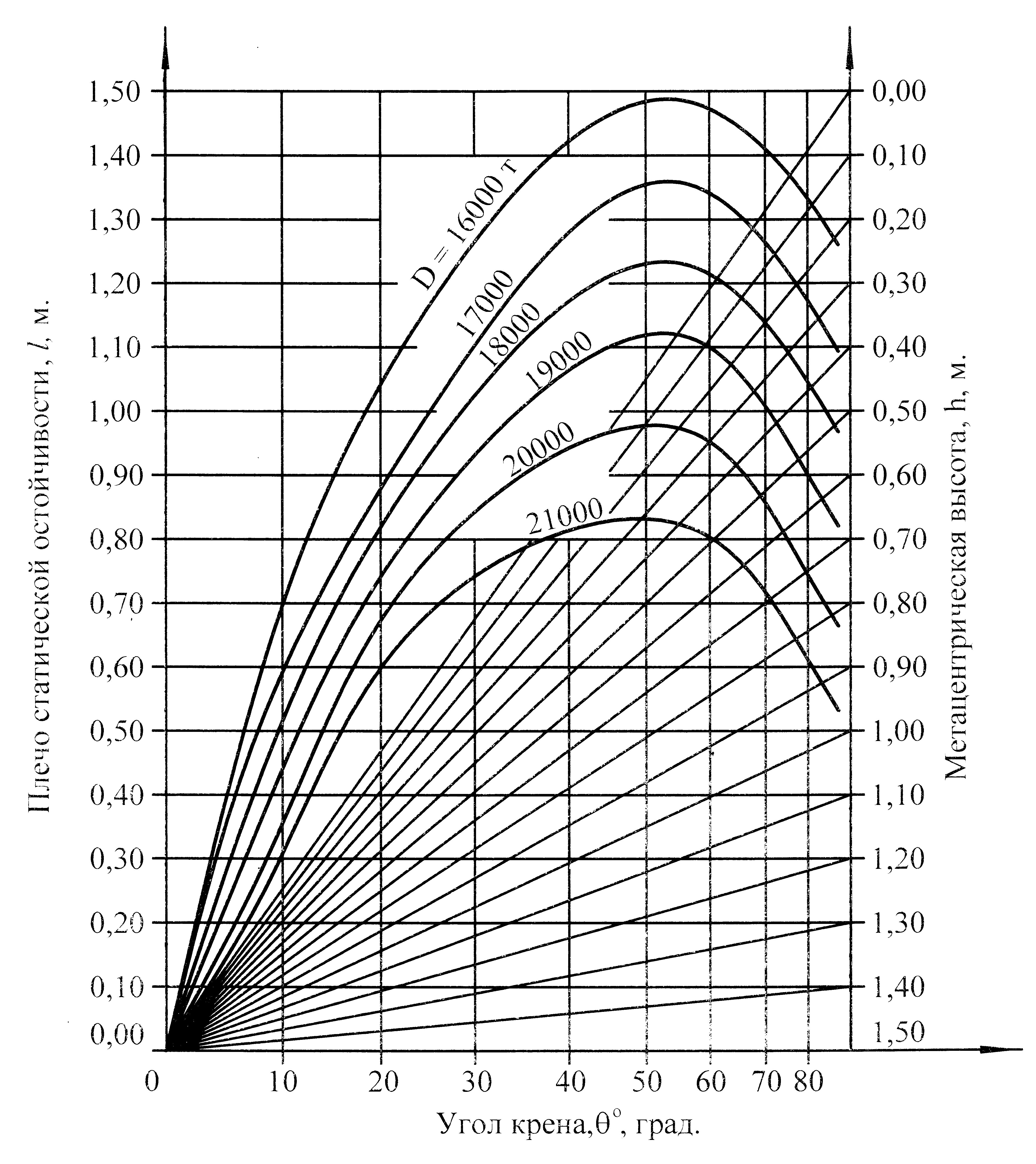

Универсальные диаграммы статической остойчивости.

На транспортных судах в качестве документа для построения диаграмм статической остойчивости (ДСО) получила распространение универсальная диаграмма статической остойчивости (УДСО). В отличие от интерполяционных кривых такая диаграмма позволяет определять плечи статической остойчивости для любого состояния нагрузки судна без всяких вычислений.

Универсальная

диаграмма (УДСО) содержит серию кривых

плеч статической остойчивости

![]() ,

построенных для ряда весовых водоизмещений

судна (обычно через равные интервалы),

но для одной и той, же метацентрической

высоты

.

Для любой другой метацентрической

высоты

,

построенных для ряда весовых водоизмещений

судна (обычно через равные интервалы),

но для одной и той, же метацентрической

высоты

.

Для любой другой метацентрической

высоты

![]() ,

исправленное плечо статической

остойчивости

,

исправленное плечо статической

остойчивости

![]() определяется синусоидальной поправкой.

определяется синусоидальной поправкой.

Для того чтобы избежать построения на диаграмме (УДСО) синусоидальной поправки, ось абсцисс разбивается в масштабе синусов углов крена от 0 до 1. В этом случае поправка (вычитаемое) изобразится наклонной прямой, исходящей из начала координат, а диаграммы остойчивости будут соответственно сдеформированы. Для удобства пользования диаграммой (УДСО) на оси абсцисс наносится шкала углов крена от 0° до 90°, которая будет неравномерной.

Диаграмма (УДСО) имеет две оси ординат с одинаковой ценой деления: левую, на которой нанесены значения плеча , и правую, проходящую через точку оси абсцисс 90°, на которой нанесены значения метацентрической высоты .

Общий вид универсальной диаграммы статической остойчивости (УДСО) приведен на (рис. 6.5).

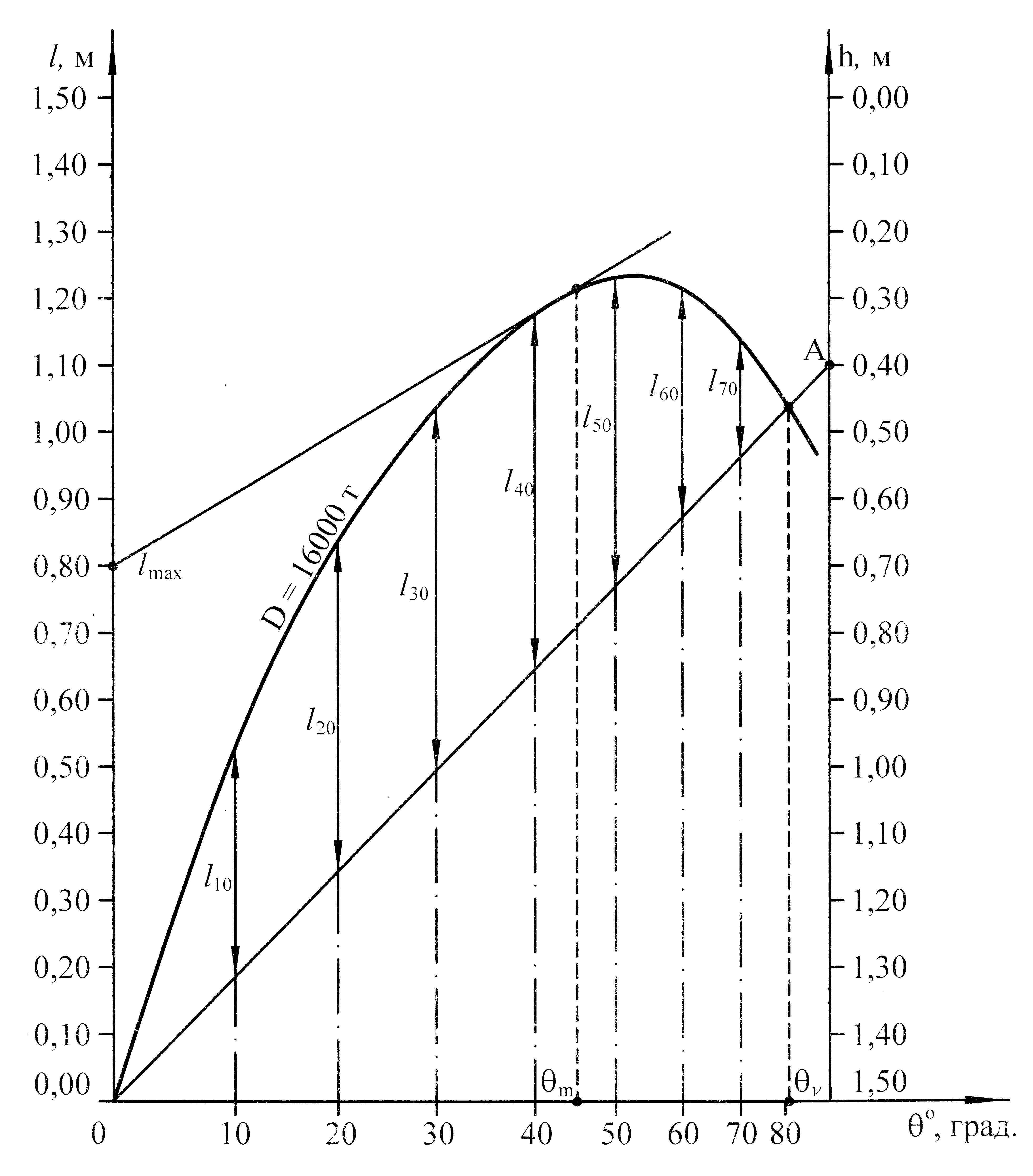

При

пользовании универсальной диаграммой

(УДСО), (рис.6.6) находят кривую, соответствующую

расчетному весовому водоизмещению

судна (если необходимо, интерполируют

между соседними кривыми), а на вертикальной

шкале справа находят точку

с расчетным значением

.

И из начала координат проводят прямую

![]() .

.

Тогда

плечи статической остойчивости

изобразятся вертикальными отрезками

между кривой

и прямой

,

измеренными в масштабе левой оси ординат.

Угол заката

определится абсциссой точки пересечения

кривой и прямой, а максимальное плечо

![]() и угол максимума

и угол максимума

![]() найдутся, если провести касательную к

кривой

,

параллельную прямой

,

как это показано на (рис. 6.6).

найдутся, если провести касательную к

кривой

,

параллельную прямой

,

как это показано на (рис. 6.6).

Рисунок 6.5 – Универсальные диаграммы статической остойчивости (УДСО).

Рисунок 6.6 – Использование универсальной диаграммы статической остойчивости (УДСО).

Понятие о динамической остойчивости судна.

Внешние моменты, действующие на судно, различаются по характеру их приложения к судну.

Перекачка

жидкого груза между цистернами,

расположенными на разных бортах, прием

жидкого груза на один борт представляют

случаи, когда кренящий момент

![]() возрастает

настолько медленно, что скорость

накренения судна практически незаметна.

В таких случаях можно считать, что в

каждый момент времени, восстанавливающий

момент

возрастает

настолько медленно, что скорость

накренения судна практически незаметна.

В таких случаях можно считать, что в

каждый момент времени, восстанавливающий

момент

![]() уравновешивает кренящий

и судно все время находится в равновесии.

Такие кренящие моменты считаются

приложенными статически.

уравновешивает кренящий

и судно все время находится в равновесии.

Такие кренящие моменты считаются

приложенными статически.

Противоположным по характеру приложения является кренящий момент от действия шквала. Измерения скорости и давления ветра показывают, что при сильных шквалах нарастание давления до полной величины может происходить за единицы и даже доли секунды. За такое время судно не успевает отклониться на сколько-нибудь значительный угол и можно считать, что кренящий момент прикладывается к судну внезапно. Кренящий момент такого характера называется динамическим кренящим моментом, а противодействие судна такому моменту – динамической остойчивостью.

В

этом случае, состояние равновесия судна

при накренении на динамический угол

крена

![]() ,

если кренящий момент будет равен

восстанавливающему моменту

,

если кренящий момент будет равен

восстанавливающему моменту

![]() ,

не наступит. Только

когда работа кренящего момента станет

равной работе восстанавливающего

момента

,

не наступит. Только

когда работа кренящего момента станет

равной работе восстанавливающего

момента

![]() ,

накренение прекратится и для судна

наступит условие равновесия.

,

накренение прекратится и для судна

наступит условие равновесия.

Таким

образом, мерой динамической остойчивости

судна является работа восстанавливающего

момента

![]() .

.

Диаграмма динамической остойчивости, ее свойства. Расчет плеч динамической остойчивости.

Диаграмма,

изображающая зависимость работы

восстанавливающего момента

от угла крена

![]() ,

называется диаграммой динамической

остойчивости (ДДО), (рис. 6.7).

,

называется диаграммой динамической

остойчивости (ДДО), (рис. 6.7).

Работа восстанавливающего момента от угла крена определяется формулой:

![]() .

(6.4)

.

(6.4)

Из формулы (6.4) ясно, что диаграмма динамической остойчивости (ДДО) есть интегральная кривая по отношению к диаграмме статической остойчивости (ДСО), которая является первообразной кривой.

Из сказанного следуют, что диаграмма динамической остойчивости (ДДО) обладает такими свойствами:

ордината диаграммы динамической остойчивости при угле крена , с учетом масштаба, равна площади диаграммы статической остойчивости до этого же угла крена ;

в начале координат и при угле заката

диаграмма динамической остойчивости

(ДДО) имеет соответственно минимум и

максимум (устойчивое и неустойчивое

положения равновесия судна);

диаграмма динамической остойчивости

(ДДО) имеет соответственно минимум и

максимум (устойчивое и неустойчивое

положения равновесия судна);углу максимума диаграммы статической остойчивости соответствует точка перегиба диаграммы динамической остойчивости;

диаграмма динамической остойчивости (ДДО) есть четная функция угла крена , и является кривой, симметричной относительно оси ординат. При крене на противоположный борт ( ) диаграмма продолжается как нечетная функция:

.

.

Рисунок 6.7 – Диаграмма динамической остойчивости (ДДО).

Если

восстанавливающий момент представить

в виде

![]() ,

то из формулы (6.4) следует:

,

то из формулы (6.4) следует:

![]()

![]() , (6.5)

, (6.5)

где,

![]() – плечо динамической остойчивости.

– плечо динамической остойчивости.

Для его определения из работы восстанавливающего момента, также можно использовать формулу:

![]() , (6.6)

, (6.6)

где,

![]() – ускорение

свободного падения, м/с2;

– ускорение

свободного падения, м/с2;

– весовое водоизмещение судна, т.

Расчет плеч диаграммы динамической остойчивости (ДДО) выполняется интегрированием плеч диаграммы статической остойчивости (ДСО) в табличной форме (табл. 6.4).

Таблица 6.4 – Расчет плеч диаграммы динамической остойчивости судна.

Расчетные величины и формулы |

Значения величин |

|||||||||

Углы крена , град. |

00 |

100 |

200 |

300 |

400 |

500 |

600 |

700 |

800 |

900 |

Плечи статической

остойчивости

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Интегральные

суммы

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Плечи динамической остойчивости

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Интегральные суммы вычисляются методом трапеции по формуле:

![]() ,

(6.7)

,

(6.7)

где,

индекс

![]() означает предыдущую колонку (табл. 6.4).

означает предыдущую колонку (табл. 6.4).

Это означает, что для вычисления интегральных сумм плеч динамической остойчивости используются формулы:

При

угле крена

![]() –

–

![]() ;

;

При

угле крена

![]() –

–

![]() ;

;

При

угле крена

![]() –

–

![]() ;

;

При

угле крена

![]() –

–

![]() ;

;

При

угле крена

![]() –

–

![]() ;

;

При

угле крена

![]() –

–

![]() ;

;

При

угле крена

![]() –

–

![]()

![]() ;

;

При

угле крена

![]() –

–

![]()

![]() ;

;

При

угле крена

![]() –

–

![]()

![]() ;

;

При

угле крена

![]() –

–

![]()

![]() .

.

При

вычислении плеч динамической остойчивости

в (табл. 6.4), шаг углов крена берется в

радианной мере

![]() рад. Приведенный в (табл. 6.4), способ

расчета плеч динамической остойчивости

пригоден только для постоянного шага

на всем интервале углов крена

.

рад. Приведенный в (табл. 6.4), способ

расчета плеч динамической остойчивости

пригоден только для постоянного шага

на всем интервале углов крена

.

По данным строки плеч динамической остойчивости (табл. 6.4), строится в виде плавной кривой диаграмма динамической остойчивости (ДДО).