- •Теоретические основы электротехники

- •Часть 2

- •Содержание

- •Введение

- •1 Методические указания по подготовке, выполнению и оформлению лабораторных работ

- •1.1 Подготовка к выполнению лабораторной работы

- •1.2 Выполнение лабораторной работы

- •1.3 Оформление отчета по лабораторной работе

- •2 Правила техники безопасности при выполнении лабораторных работ

- •3 Лабораторная работа № 7. Исследование цепей переменного тока с взаимной индуктивностью

- •3.1. Основные теоретические сведения

- •3.1.1 Понятие об индуктивно связанных электрических цепях

- •3.1.2 Согласное и встречное включение катушек индуктивности

- •3.1.3 Последовательное соединение индуктивно связанных катушек

- •3.1.4 Воздушный трансформатор

- •3.2 Пояснения к лабораторной установке

- •3.3 Порядок выполнения работы

- •3.3.1 Определение параметров катушек

- •3.3.2 Определение параметров последовательной цепи при согласном и встречном включении катушек

- •3.3.3 Исследование воздушного трансформатора

- •3.4 Содержание отчета

- •3.5 Контрольные вопросы

- •4 Лабораторная работа № 8. Определение характеристик периодических сигналов с помощью осциллографа

- •4.1 Основные теоретические сведения

- •4.1.1 Краткое описание и принцип работы осциллографа с1 – 65а

- •4.1.2 Возможности осциллографа

- •4.1.3 Проведение измерений

- •4.1.3.1 Измерение напряжения между двумя точками сигнала

- •4.1.3.2 Измерение временных интервалов

- •4.1.3.3 Измерение частоты

- •4.2 Пояснения к лабораторной установке

- •4.3 Порядок выполнения работы

- •4.3.1 Подготовка осциллографа к включению в сеть питания

- •4.3.2 Регулировка ручками управления элт

- •4.3.3 Регулировка астигматизма (выполняется при необходимости)

- •4.3.4 Регулировка ручками усилителя

- •4.3.5 Балансировка усилителя y (выполняется при необходимости)

- •4.3.6 Калибровка коэффициентов отклонения усилителя y (выполняется при необходимости)

- •4.3.7 Регулировка ручками синхронизации

- •4.3.8 Регулировка развертки

- •4.3.9 Калибровка длительности развертки (выполняется при необходимости)

- •4.3.10 Определение характеристик периодического сигнала

- •4.4 Содержание отчета

- •4.5 Контрольные вопросы

- •5 Лабораторная работа № 9. Исследование линейных электрических цепей, содержащих источники несинусоидальных эдс

- •5.1 Основные теоретические сведения

- •5.1.1 Периодические несинусоидальные токи, напряжения и эдс. Определение коэффициентов ряда Фурье

- •5.1.2 Максимальное, действующее и среднее значение несинусоидальной величины

- •5.1.3 Коэффициенты, характеризующие форму несинусоидальных кривых

- •5.1.4 Расчет электрической цепи с постоянными параметрами при действии несинусоидальной эдс

- •5.1.5 Влияние характера цепи с постоянными параметрами на форму кривой тока

- •5.1.6 Резонансные явления при несинусоидальном напряжении

- •5.1.7 Измерение несинусоидальных токов и напряжений

- •5.2 Пояснения к лабораторной установке

- •5.3 Порядок выполнения работы

- •5.3.1 Определение параметров резистора и индуктивной катушки

- •5.3.2 Исследование кривых тока и напряжения на зажимах источника несинусоидальной эдс

- •5.3.3 Изучение влияния индуктивности и емкости на форму кривой тока в цепи при действии несинусоидального напряжения

- •5.4 Содержание отчета

- •5.5 Контрольные вопросы

- •6 Лабораторная работа № 10. Исследование трехфазных электрических цепей при соединении фаз нагрузки звездой

- •6.1. Основные теоретические сведения

- •6.1.1 Понятие о трехфазной электрической цепи

- •6.1.2 Соединение фаз источника энергии и приемника звездой. Определение линейных и фазных величин

- •6.1.3 Симметричная и несимметричная нагрузка в трехфазной цепи

- •6.1.4 Схема без нулевого провода

- •6.1.5 Схема с нулевым проводом

- •6.2 Пояснения к лабораторной установке

- •6.3 Порядок выполнения работы

- •6.3.1 Исследование трехфазной цепи при соединении фаз нагрузки звездой с нейтральным проводом

- •6.3.2 Исследование трехфазной цепи при соединении фаз нагрузки звездой без нейтрального провода

- •6.4 Содержание отчета

- •6.5 Контрольные вопросы

- •7 Лабораторная работа № 11. Исследование трехфазных электрических цепей при соединении фаз нагрузки треугольником

- •7.1. Основные теоретические сведения

- •7.2 Пояснения к лабораторной установке

- •7.3 Порядок выполнения работы

- •7.4 Содержание отчета

- •7.5 Контрольные вопросы

- •Список использованных источников

- •Теоретические основы электротехники

- •Часть 2

- •212027, Могилев, пр-т Шмидта, 3.

- •212027, Могилев, пр-т Шмидта, 3.

3.1.2 Согласное и встречное включение катушек индуктивности

Полные потокосцепления

![]() ,

,

![]() каждой из двух индуктивно связанных

катушек содержат две составляющие,

которые могут складываться или вычитаться

в зависимости от взаимного расположения.

В первом случае включение катушек

называется согласным,

во втором случае — встречным.

Полное потокосцепление первой катушки

каждой из двух индуктивно связанных

катушек содержат две составляющие,

которые могут складываться или вычитаться

в зависимости от взаимного расположения.

В первом случае включение катушек

называется согласным,

во втором случае — встречным.

Полное потокосцепление первой катушки

![]() (3.7)

(3.7)

и полное потокосцепление второй катушки

![]() , (3.8)

, (3.8)

где знак «+» соответствует согласному включению, знак «–» — встречному включению.

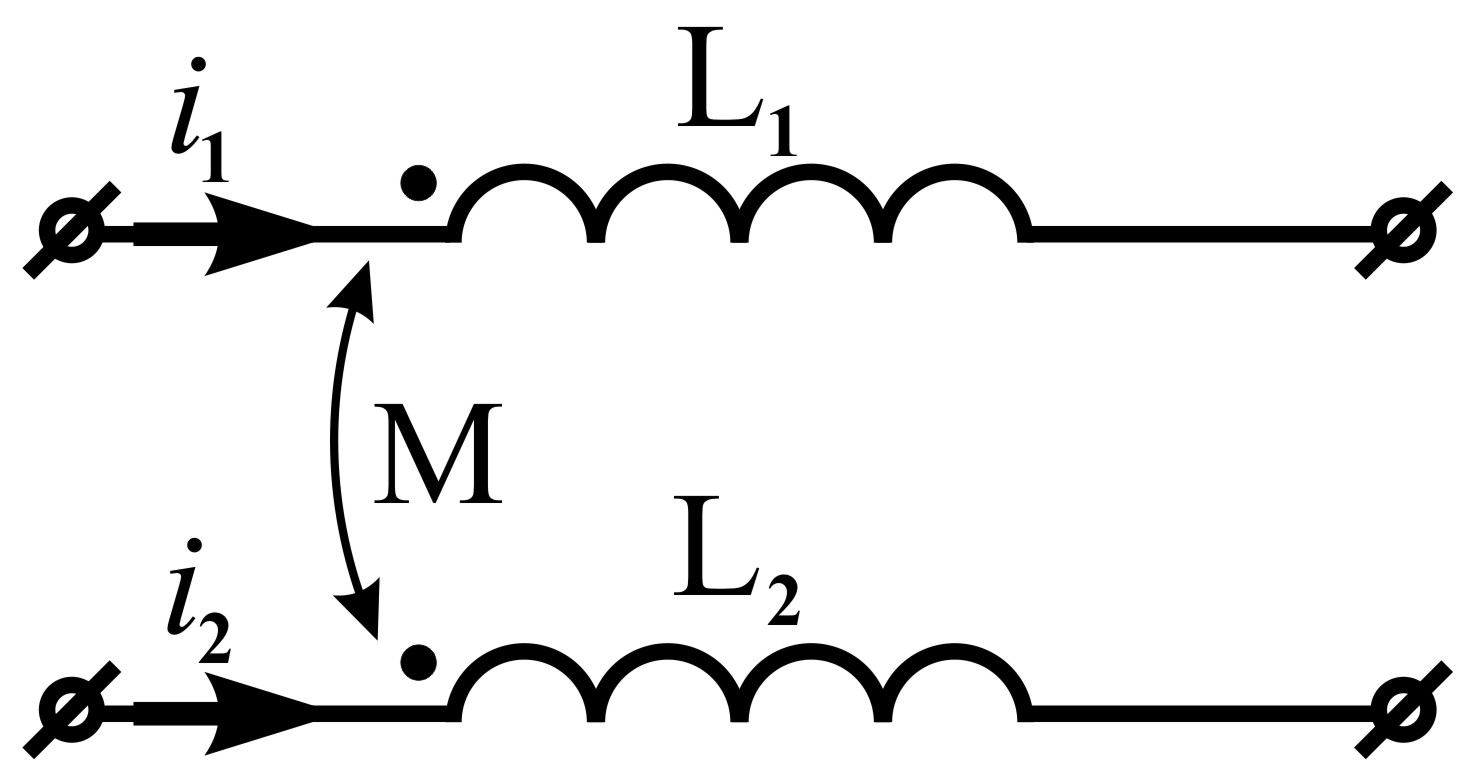

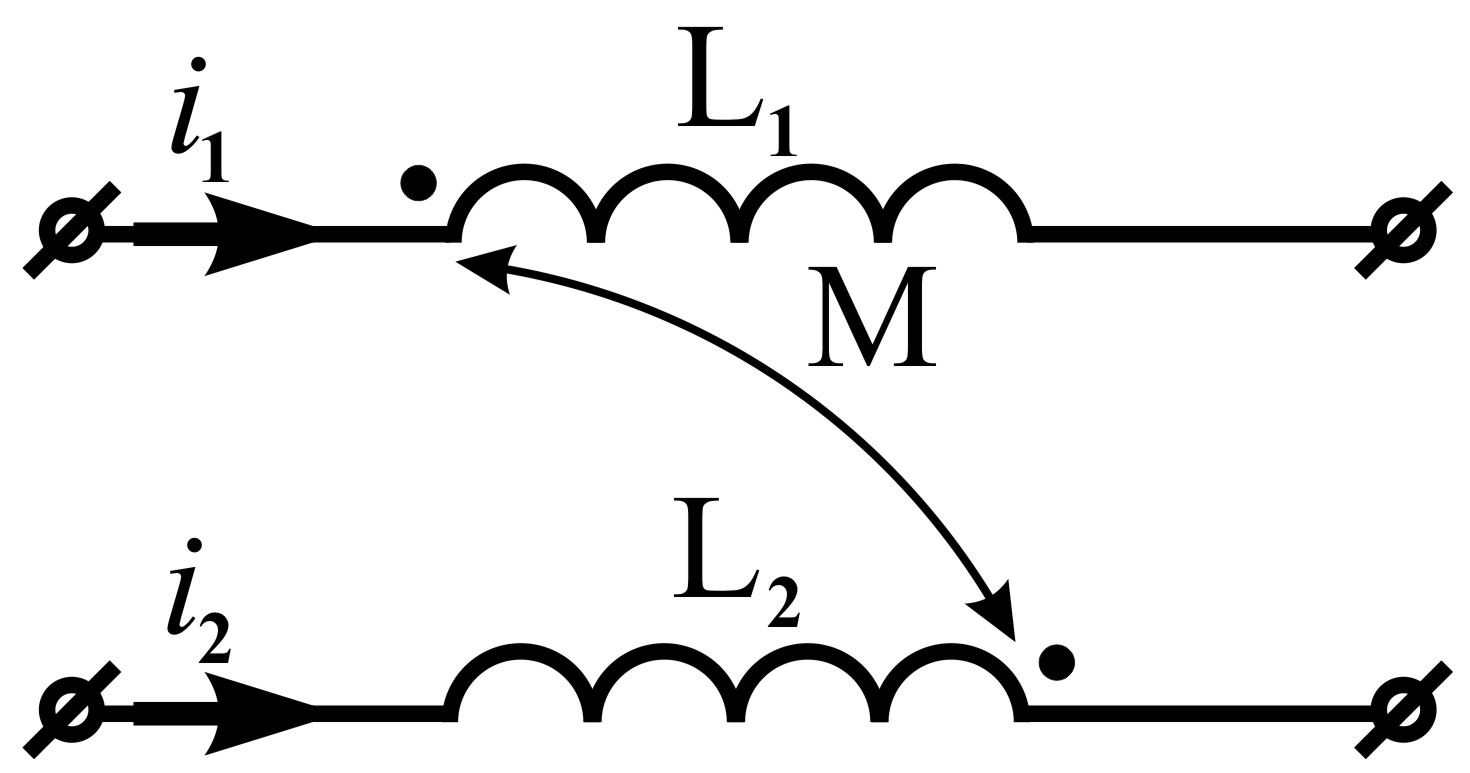

На схемах замещения цепей для определения характера включения индуктивно связанных катушек их одноименные зажимы помечают одинаковым символом, например, « », « », « * » и др. В таком случае катушки считают включенными согласно, если токи относительно одноименных зажимов направлены одинаково (рисунок 3.2, а), если же токи относительно одноименных зажимов направлены по-разному, катушки считают включенными встречно (рисунок 3.2, б).

|

|

а) |

б) |

Рисунок 3.2 – Согласное (а) и встречное (б) включение индуктивных катушек |

|

При изменении токов в катушках изменяются и магнитные потоки. При этом по закону электромагнитной индукции в каждой катушке будет индуцироваться ЭДС. В первой катушке

![]() (3.9)

(3.9)

и во второй катушке

![]() , (3.10)

, (3.10)

где

![]() ,

, ![]() (3.11)

(3.11)

— ЭДС самоиндукции первой и второй катушек,

![]() ,

, ![]() (3.12)

(3.12)

— ЭДС взаимной индукции первой и второй катушек.

3.1.3 Последовательное соединение индуктивно связанных катушек

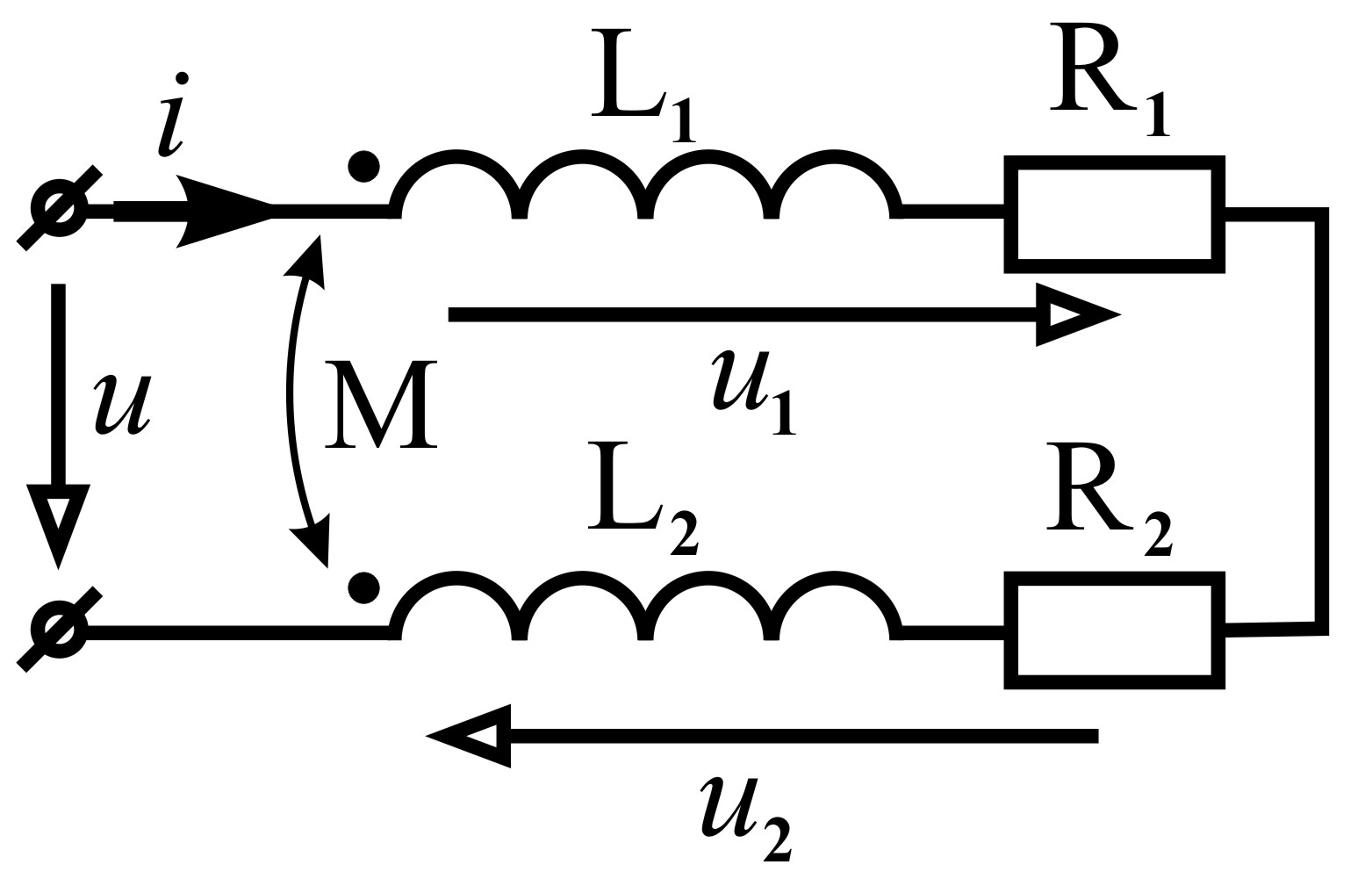

Для последовательного включения индуктивно связанных катушек (рисунок 3.3) можно составить уравнение по второму закону Кирхгофа.

|

|

а) |

б) |

Рисунок 3.3 – Последовательное соединение индуктивно связанных катушек при согласном (а) и встречном (б) включении |

|

При синусоидально изменяющихся токах это уравнение можно записать в символической форме:

![]() , (3.13)

, (3.13)

![]() , (3.14)

, (3.14)

![]() , (3.15)

, (3.15)

где знак «+» соответствует согласному (рисунок 3.3, а), знак «–» — встречному (рисунок 3.3, б) включению катушек,

![]() ,

, ![]() ,

, ![]() ,

, ![]() ,

, ![]() . (3.16)

. (3.16)

Величины

![]() и

и

![]() в формулах (3.14) – (3.16) определяют

активные

сопротивления катушек,

в формулах (3.14) – (3.16) определяют

активные

сопротивления катушек,

![]() и

и

![]() — их индуктивные

сопротивления,

величина

— их индуктивные

сопротивления,

величина

![]() — сопротивление

взаимоиндукции.

— сопротивление

взаимоиндукции.

Уравнение (3.13) с учетом соотношений (3.14) – (3.16) можно преобразовать так:

![]() , (3.17)

, (3.17)

где

![]() ,

, ![]() . (3.18)

. (3.18)

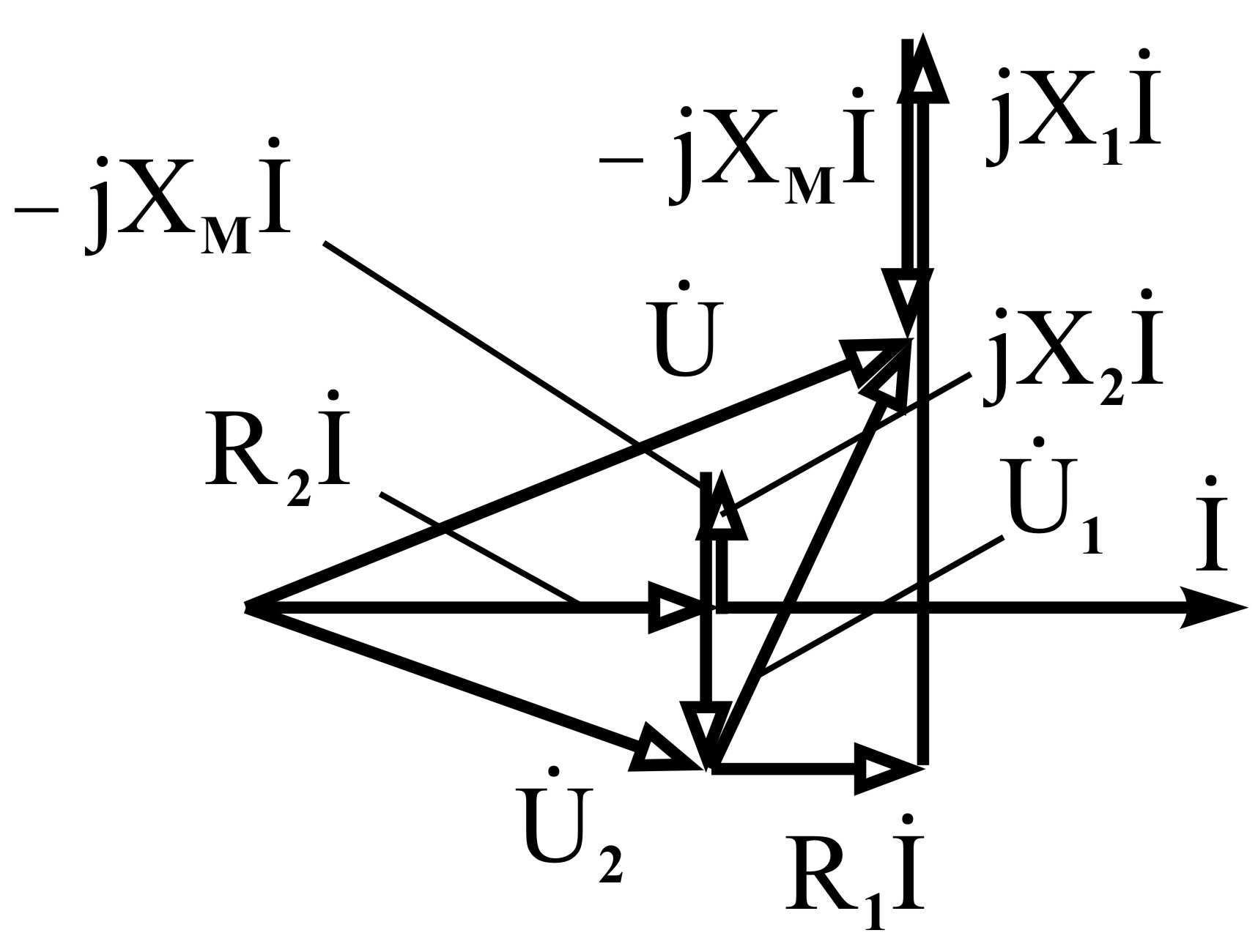

На рисунке 3.4 показаны векторные диаграммы для согласного (рисунок 3.4, а) и встречного (рисунок 3.4, б) включений индуктивно связанных катушек при одинаковых значениях тока в обоих случаях.

|

|

а) |

б) |

Рисунок 3.4 – Векторная диаграмма для согласного (а) и встречного (б) включения катушек |

|

Входное комплексное сопротивление последовательной цепи согласно (3.17)

![]() . (3.19)

. (3.19)

Здесь

![]() и

и

![]() означают комплексные

сопротивления катушек,

величина

означают комплексные

сопротивления катушек,

величина

![]() — комплексное

сопротивление взаимоиндукции.

— комплексное

сопротивление взаимоиндукции.

Если определить эквивалентные реактивные сопротивления в схемах рисунка 3.3

![]() ,

, ![]() , (3.20)

, (3.20)

то по ним легко найти взаимную индуктивность

![]() . (3.21)

. (3.21)

Из сравнения соотношений (3.20) следует неравенство

![]() . (3.22)

. (3.22)

Это неравенство позволяет сформулировать простое правило для экспериментального определения характера включения индуктивно связанных катушек в случае их последовательного соединения: при неизменном напряжении в цепи встречному включению катушек соответствует ток большей величины в сравнении с их согласным включением.