6. Растительный покров

ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ СООБЩЕСТВ

Основной зоной тундрово-арктической области является тундровая и, следовательно, зональными сообществами здесь будут тундры, которые мы рассматриваем как подтип ли-шайниково-мохового типа растительности.

Следует иметь в виду, что слово «тундра», имеющее фин ское происхождение, употребляется не только в геоботаниче ском (фитоценологическом) смысле, но и как ландшафтное и 1 обще-географическое понятие, аналогично сборным понятиям «степь», «тайга». Часто называют тундрой безлесные местно сти Заполярья в целом, присваивая отдельным географиче ским районам собственные имена (Большеземельская тундра, Гыданская тундра и т. п.). '

С фитоценологической точки зрения для зональных тундровых сообществ характерно господство в качестве эдифика торов бескорневых растений — мхов и лишайников, лежащих яа поверхности почвы или на дернине из цветковых растений, вегетативные части которых нередко полностью или отчасти погребаются в мохово-лишайпиковом покрове, благодаря способности его к непрерывному нарастанию вверх. Этот покров, с одной стороны, создает известную защиту надземным органам трав и кустарничков от ветровой коррозии, а с другой, — оказывает мощное влияние на эдафические условия, изолируя корнеобитаемые, лежащие на вечной мерзлоте слои почвы ■-от проникновения в них солнечного тепла, затрудняя их аэрацию и тормозя газообмен в корнях (а нередко и в надземных органах) цветковых растений. Вследствие этого, участие по следних в тундровых сообществах обычно количественно не-• велико, а фитоценотическая роль ограничена в лучшем случае положением доминантов, но не эдификаторов. Ценозы, в которых различные жизненные формы семенных растений (травы, кустарники, кустарнички) являются основными строителями, не могут рассматриваться как настоящие тундры и относятся к иным типам растительности.

Тундровые сообщества отличаются малоярусностью. Нередко ярус травянистых растений или кустарничков выделяется от мохово-лишайникового совершенно условно, так как по высоте они или не различаются совсем, или эта разница измеряется несколькими сантиметрами. Только цветоносные побеги тиав да некоторые мелкие кустарники (ивы, карликовые березки), распространенные в южной части тундровой зоны, возвышаются на 20—30 см над общим уровнем растительного покрова, образуя очень разреженный и разобщенный ярус.

172

Известный исследователь растительности сибирской Арктики Городков рассматривает малоярусность тундровых сообществ как результат распада сложных многоярусных ценозов, в которых произошла редукция верхних ярусов. Такими родоначальниками тундр, по мнению Городкова, являлись третичные леса и болота, которые в предледниковое время (в плиоцене) под влиянием похолодания климата утратили древесный и другие верхние ярусы, тогда как мелкие кустарники и кустарнички приспособились к самостоятельному существованию под прикрытием снегового покрова, заменившего им древесный полог. При этом некоторые сохранили вечнозеле-ность, которая дает ее обладателям некоторое преимущество в условиях краткого вегетационного периода Арктики.

Однако несмотря на заманчивость подобного объяснения, с ним трудно согласиться по той причине, что в период четвертичного оледенения вряд ли могли уцелеть на месте современной тундровой зоны значительные остатки целых сообществ третичного времени, поскольку многими исследователями оспаривается даже возможность массового сохранения отдельных доледниковых видов в убежищах.оледеневавших частей сибирской Арктики. Если же растительный покров тундрово-арктической области формировался после оледенения заново — из видов ли пришедших с юга вслед за отступавшим ледником, или из растений, переживших оледенение в убежищах Севера — то непонятно, почему при этом должны были образовываться сочетания растений, повторяющие нижние ярусы третичных лесов и болот.

Более вероятно, что несложность, малоярусность тундровых сообществ, имеют своей причиной непосредственное влияние современных суровых условий, заставляющих растения располагать свои подземные органы в самом верхнем слое почвы (не глубже 15 см) нередко с образованием лишь одного яруса, а надземные органы вынуждены расстилаться по нагреваемой солнцем поверхности. К тому же в зимнее время жестокие ветры иссушают и истирают в порошок все, что возвышается, над снеговым покровом, а там, где этот покров, сметен теми же ветрами (выпуклые формы рельефа), снежная пыль шлифует поверхность почвы, уничтожая всякие следы растительной жизни.

Таким образом, растительный слой — от самых глубоких корневых окончаний до верхушек побегов — в тундровых ценозах очень невелик и измеряется несколькими десятками сантиметров, и, иногда не превышает 10—15 см. При этом растения отличаются крайне медленным ростом и дают очень малую продукцию органического вещества на. единицу земной поверхности. Особенно это свойственно эдификаторам — мхами лишайникам. Поэтому роль тундровых сообществ воб-

' 173

щей

круговороте

веществ, газообмене и влагообороте

очень невелика.

Это положение усугубляется еще тем

обстоятельством,

что в большинстве тундровых сообществ,

как мы видели

выше, растительность не покрывает

сплошь земную поверхность,

занимая нередко менее 50% общей площади;

остальная

половина приходится на обнаженные

пятна.

щей

круговороте

веществ, газообмене и влагообороте

очень невелика.

Это положение усугубляется еще тем

обстоятельством,

что в большинстве тундровых сообществ,

как мы видели

выше, растительность не покрывает

сплошь земную поверхность,

занимая нередко менее 50% общей площади;

остальная

половина приходится на обнаженные

пятна.

Разнообразие форм тундрового микро- и мезорельефа обусловливает не только разорванность растительного покрова, но и большую его комплексность и мозаичность, так как даже незначительные различия в микросреде, например, в мощности снегового покрова, влекут за собой разницу в сроках и интенсивности прогревания почвы, глубине залегания мерзлоты, влажности и т. п. Чем резче выражен рельеф, чем больше разница высот между положительными и отрицательными его элементами, тем больше амплитуда изменений указанных выше факторов, имеющих важное экологическое значение, и тем сильнее выражена комплексность растительного покрова, в котором можно нередко на протяжении нескольких метров наблюдать все переходы от зональных тундровых сообществ до интразональных болотных или других ценозов. С другой стороны, в пределах одного сообщества под влиянием пестроты микроусловий обычно наблюдается заметное горизонтальное расчленение на микрогруппировки или синузии, что в сочетании с формами микро- или ианорельефа (кочковатость) придает растительному покрову большую мозаичность.

Одновременно необходимо иметь в виду, что характер грунтов, на которых формируются тундровые сообщества разных секторов Арктики, очень разнообразен. Здесь имеют место и пески бореальной морской трансгрессии, развеваемые в современную эпоху, и каменисто-щебнистые, слабо выветрившиеся грунты, дающие материал для формирования «каменных многоугольников» — в полярных пустынях и на северных гольцах — и особенно глинистые, суглинистые и глинисто-щебнистые моренные отложения, являющиеся главной основой для развития различных форм пятнистого микрорельефа; кроме того, встречаются остаточные торфяные отложения болог, •с которыми связаны в Арктике процессы бугрообразования.

Понятно поэтому, что даже в геоботанических (не говоря о географических) классификациях тундрового покрова можно встретиться с большим разнобоем в наименованиях тундровых образований, и ботанический принцип часто совершенно не выдерживается. Такие термины, как щебнистая, пятнистая тундра и т. п., сосуществуют нередко в классификациях ту«д-роведов рядом с названиями: моховая, кустарничковая и т. п. Действительно, в классификации тундр на основе современных признаков можно исходить из трех моментов: I)1 характера растительности (лишайниковая, моховая, травяно^

174

моховая тундра), 2) характера субстрата (глинистая, суглинистая, каменистая) и 3) характера рельефа (пятнистая, бугристо-пятнистая, полигональная, кочковатая, плоско- илк крупно-бугристая). Ввиду того, что различные формы тундрового рельефа могут- по-разному сочетаться с типами субстрата и с различными растительными формациями, было бы целесообразнее составлять наименования тундр с учетом всех трех указанных выше моментов, например: «глинисто-пятнистая моховая тундра», «щебнисто-пятнистая травяно-лишайниковая тундра» и т. п.

Это важно не только в теоретическом смысле, но и с практической точки зрения, поскольку тундровый растительный покров является кормовой базой для северных оленеводческих хозяйств. А поэтому учет, инвентаризация пастбищных фондов упираются в небходимость знания не только характера самой растительности, как таковой, но и ее сочетания с теми или иными грунтами и формами рельефа, обусловливающими мозаичность или фрагментированность растительного покрова.

Так, например, глинистые пятна во влажные сезоны оплывают и бывают настолько вязкими, что затрудняют ходьбу оленей, которые избегают таких мест; зимой же глинистые и особенно щебенчатые грунты бывают слишком твердыми и олени повреждают себе копыта, когда добывают, из-под снега корм («копытят»); напротив, торфяные почвы остаются мягкими даже в морозы, и зимний выпас в местах их развитая

очень удобен.

Единой общепринятой классификации тундровых сообществ пока не существует. Ряд советских тундроведов (В. Д. Александрова, 1957, Городков, 1946) относит к настоящим (зональным) тундрам сообщества минеральных скрыто-подзолисто-глеевых почв, развивающихся по преимуществу на грунтах тяжелого механического состава: глинистых, суглинистых, глинисто-щебнистых. При этом характерным считается пятнистый или полигональный микрорельеф. Такими тундрами являются моховые, лишайниковые, мохово-лишай никовые, а также сообщества с развитым травяным или тра-вяно-кустарничковым ярусом, т. е. травяно-моховые, травяно-лишайниковые, кустарничково-лишайниково-моховые тундры и т. п. Для Чукотского полуострова Сочава считает зональными торфяные почвы, на которых формируются- кочкарные травяно-моховые и травяно-лишайниковые ценозы с значительным участием кочкообразующих осок и пушиц. Эти ценозы, по-видимому, стоят ближе к болотам, чем к тундрам. Особо выделяются так называемые «арктические тундры», отличающиеся крайней разреженностью растительного покрова и стоящие на Грани с полярными пустынями.

175

Кроме того, в тундрово-арктической области Сибири опи сано большое количество травяных и кустарничковых сооб ществ, положение которых в фитоценологической системе в силу их слабой изученности, пока остается неясным, хот; все они обычно объединяются под общим понятием «тундрах Таковы различные «дерновинные», «луговинные», «кустар ничковые» тундры и т. п.

Наконец, в наиболее континентальных районах сибирской Арктики (север Западно-Сибирской низменности, Северо-Си-бирская низменность) широким распространением пользуются ценозы мелких кустарников (карликовых березок, ив) известные под названием «кустарниковых тундр». Однако в последнее время многие авторы (Городков, авторы «Геоботанического районирования СССР» под редакцией Е. М. Лав ренко, 1947) вполне справедливо исключают эти сообщества из тундр.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТУНДРОВЫХ ЦЕНОЗОВ

Остановимся на краткой характеристике некоторых тунд ровых формаций.

Моховые и лишайниковые тундры наибольшее распро странение имеют в западном (до Енисея) и восточном (вое точнее Колымы) секторах сибирской Арктики, так как мхи и лишайники, слагающие эти сообщества, нуждаются в снеговой защите от зимних ветров; в малоснежных районах они выступают в качестве эдификаторов только в тех участках, где зимой скопляется снег.

Типичными снеголюбами (хионофилами) среди лишайни ков являются некоторые виды кустистых клядоний, или яге-лей (Cladonia alpestris, Cladonia rangiferina), тогда как цет рарии и алектории, отличаясь очень грубым слоевищем, способны выносить более суровый, ветровой режим.

Из мхов особенно стойкими против неблагоприятных физических воздействий (ветры, вытаптывание) являются Poly trichum strictum и виды Dicranum (D. congestum, D. Bergeri). образующие очень плотно сомкнутые дерновины.

В смысле почвоприуроченности необходимо отметить, чт;; моховые тундры чаще связаны с почвами более тяжелого механического состава и более влажными, образуя ряд переходов к болотистым тундрам и болотам, тогда как лишайниковые тундры стоят обычно в экологическом ряду дальше от заболоченных участков, формируясь даже на недостаточно увлажненных, хорошо прогреваемых почвах легкого механического состава (супесчаных, песчаных, щебнистых).

Типичная моховая суглинист о-п ятнистая тунд-р а характеризуется мощным- развитием моховой дернины из 176

различных мезофильных зеленых мхов, среди1 которых доминируют виды с широким ареалом, в том числе обычные в та-юкных сообществах. Сюда относятся: Hylocorriium splendens. IMcurozium Schreberi, Rhytidium rugosum, Aulacomnium palustre, Camptothecium trichoides, Polytrichurn strictum, Polytrichum juniperinum и др. Специфическими тундровыми являются: Aulacomnium turgidum, некоторые виды Dicranum (D.%elongatum, D. congestum), ветвистый печеночник Ptili-ciium ciliare, являющийся постоянным участником многих тундровых сообществ. Моховой покров обычно располагается сомкнутыми кольцами — иногда на приподнятых валиках,— окружая голые суглинистые пятна. Среди мхов, отчасти погружаясь в них, плотно прижимаясь к их поверхности, встречаются распростертые кустики карликовой березки (Betula папа, В. exilis), ив (Salix lanata, S. pulchra, S. glauca, S. polaris, S. reptans и др.). водяники (Empetrum nigrum), «ассиопеи (Cassiope), дриады (Dryas); в разреженном, морфологически невыраженном травяном ярусе доминируют арк-то-альпийцы: виды мытников (Pedicularis verticillata, P. sudetica, P. lapponica и др.), Polygonum viviparum, Valeriana capitata, Saxifraga punctata,H3 бобовых — копеечник, а также некоторые злаки (Роа arctica, Festuca brevifolia) и жесткая осока (Carex hyperborea или С. irigida), заходящая единичными экземплярами даже на обнаженные пятна.

Иногда обилие трав или кустарничков возрастает настолько, что уже можно говорить об обособлении их в ярусы; в таком случае тундра, приобретает характер травяно-моховой или кустарничково-моховой. Особенно разнообразен видовой состав цветковых растений в травяно-моховых тундрах бассейна Анабары (Сочава, 1956).

Карликовые березки, или ерники (Betula папа к западу от Енисея и Betula exilis—к востоку от него), а также названные выше ивы в наиболее южных районах иногда достигают роста до 30—40 см, причем они или группируются в небольшие, пространственно ограниченные пятна (синузий), или формируют редкий ярус из рассеянных кустиков, которые, однако же, не оказывают существенного влияния на взаимосвязь дру^ гих растений. Такая тундра будет кустарниково-моховой (ерниково-моховой или тальниково-моховой). Моховые тундры редко, бывают лишены лишайников. Последние всегда в том или ином количестве участвуют в образо'вании напочвенного покрова и представлены по преимуществу -видами клядоний и цетрарий, а также некоторыми другими (Nephn> ma arcticum, Peltigera и др.).

Иногда лишайники поселяются поверх мхов и в значительной степени замаскировывают их, причем состав и обилие цветковых растений существенно не изменяются. В этом слу-

12. Л. В. Шумилова. -, ^77

чае мы будем иметь лишайниково-моховую тундру (с трави ми или кустарничками). Вцпас оленей приводит к выпадению из покрова сначала лишайников, а при неумеренной пастьбе-и подавляющего большинства мхов, за исключением Poly trichum stricturn, которцй сильно разрастается, обозначая места бывших стойбищ и образуя в таком случае своеобразную моховую формацию, описанную еще Миддендорфом под названием политриховой тундры.

По мере нарастания почвенного увлажнения до избыточного в моховых тундрах можно заметить появление сфагновых мхов, которые начинают господствовать' над зелеными, образуя эдафически .обусловленные гидрофильные сообщества болотистых тундр, переходящих в отрицательных формах рельефа в тундровые болота. Классификация сибирских моховых тундр (расчленение на формации, ассоциации) не разработана; она осложнена тем, чтр многочисленные виды мхов, являющихся эдификаторами, не всегда различаются исследователями и трудно поддаются количественному учету.

Лишайниковые тундры более определенно распа даются на формации (рассматриваемые некоторыми авторами как группы ассоциаций), тлк как среди лишайников эдификаторами являются представители немногих родов, имеющие сравнительно узкиО экологические амплитуды, в силу чего они замещают друг друга в качестве строителей сообществ при переходе от одних местообитаний к другим.

Наиболее1 распространенными являются клядониевые. цетрариевые и алекториевые тундры. Первые развиваются на песчаных, супесчаных и иногда грубых каменистых грунтах — в нижних частях пологих склонов у подножий холмов, где зимой скопляется снег. Господствуют виды кустистых , клядо-ний (Gladonia mitis, Cl. rangiferina и др.), к которым примешиваются другие лишайники, мхи, а также ивы, брусника и некоторые тундровые травы, образующие разреженный ярус. Цетрариевые тундры характерны для глинисто-щебнистых или суглинистых оглеенных почв на местах, обдуваемых зимними ветрами, часто лишенных снега, с хорошо выраженным пятнистым микрорельефом. Основные строители — снежная 1 и курчавая цетрарии (Cetraria nivalis и С. cucullata), иногда с примесью других лишайников; мхов и цветковых растений мало.

Алекториевые тундры приурочены к щебнистым или песчаным почвам; характеризуются наибольшим однообразием лишайникового покрова, в котором доминирует желтая алек-тория (Alectoria ochroleuca) с характерными синевато-черными кончиками подециев; мхов и других лишайников мало; травяно-кустарничковый ярус выражен слабо и беден в видовом отношении; наиболее характерными цветковыми являют -

178 , . ■ .., '. . •

я кассиопея (Cassiope tetragona), водяника (Empetrum nigrum), иногда дриада. Растительный покров обычно сильно фрагментирован, много голых пятен.

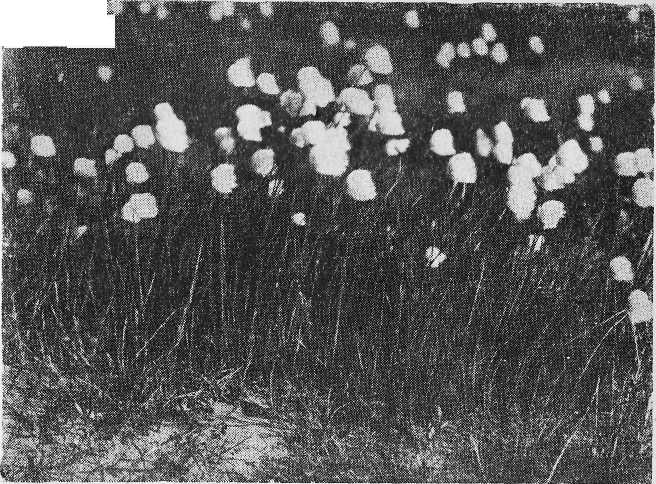

Своеобразным характером отличаются кочкарные травя-но-лишайниковые тундры крайнего северо-восточного сектора Арктики (Чукотский полуостров, бассейн Анадыря), описанные Городковым и Сочавой под названием кочкарно-пушице-вых. В этих тундрах имеется более или менее развитый торфяной слой, который, однако, постоянно деградируется с образованием редких глинистых пятен, окруженных мелкими кустиками карликовой березки, багульника (Ledum decumbens) голубики, брусники. Основной фон создает лишайниковый покров, состоящий из клядоний (Cladonia rangiferina, Cl. sylvatica, Cl. amaurocraea) и цетрарии (Cetraria cucullata, C. crispa). По этому фону разбросаны редкие кочки обыкновенной пушицы (Eriophorum vaginaturn) и осоки (Carex Soczavaeana). В условиях повышенного увлажнения между кочками появляется много зеленых мхов (Aulacomnium turgidum, Dicranum, Polytrichum strictum и др.), а в. случае заболачивания — сфагновые мхи. Такая тундра может рассматриваться как кочкарная лишайниково-моховая (болотистая)..

Кроме описанных здесь тундровых формаций, распространенных на плакорах более или менее равнинных районов Арктики, в пределах тундрово-арктической области пользуются распространением довольно разнообразные кустарничко-вые сообщества, описанные в литературе под названием: «дриадовые», «вороничные», «кассиопеевые тундры».'Они развиваются на моренных холмах («гсрбеях») с грубыми неразвитыми щебнистыми почвами в наиболее континентальных и малоснежных районах (Северо-Сибирская низменность). Стелющиеся, плотно прижатые к земле кустарнички образуют очень редкую сетку растительного покрова, располагающегося по кромкам обнаженных пятен щебнистого грунта. Кроме доминантов, определяющих приведенные выше названия формаций, здесь распространены: альпийская толокнянка (Arctous alpina), черника, брусника, голубика, диапензия (Diapensia lapponica), некоторые ивы, злаки, осоки, которые по-разному сочетаются в различных ассоциациях. Роль мхов и лишайников в «кустарничковых» тундрах обычно меньше, чем в моховых и лишайниковых тундрах, они уже не дают сплошного покрытия и чаще располагаются отдельными сину-зиями. Положение этих тундр в системе сообществ не вполне ясно. По-видимому, они представляют невыработавшиеся фи-тоценозы, находящиеся на ранних стадиях сингенеза.

В районах полярного побережья зональными являются арктические тундры с очень скудным растительным псь

52*.

179

;кровом, состоящим из тонкой мохово-лишайниковой дернинI с незначительным участием высших растений; на значительны^ пространствах почва отполирована ветрами и совершенно об нажена; поверхность ее расчленена морозными трещинами h;i многоугольники (полигоны); в трещинах прячутся проникающие сюда карликовые кустарнички, как Salix polaris, некоторые злаки (Alopecurus alpinus, Deschampsia arctica), ожик;* (Luzula nivalis) и другие арктические растения. Такие тундры носят название полигональных. Они описаны Городковым для острова Котельного в системе Новосибирских остро-'вов (1956).

Среди зональных ценозов тундрово-арктической области значительное место занимают кустарниковые сообщества, известные под названием «кустарниковых тундр». На'пространстве от Оби до Хатанги эти ценозы распространены в обширной полосе (особенно широкой между Енисеем и Пясиной). выделяемой обычно в качестве самостоятельной кустарниковой подзоны или зоны. Несмотря на значительное развитие мохового или лишайниково-мохового покрова, эдификаторамт; в этих сообществах являются мелкие кустарники, образующие в промежутках между пятнами микрорельефа густой сомкнутый ярус высотой 30—50 см, способствующий снегозадержанию, что в свою очередь благоприятно для существования кустарников. Сообщества эти относятся к классу формаций психрофитных летнезеленых кустарников. Основными строителями здесь являются чаще всего карликовые березки или ерники: Betula папа к.западу от Енисея, Betula exilis — e Средней и Восточной Сибири, с примесью Betula Middendorfii на Чукотке; иногда наблюдается примесь полярных ив, багульника, на востоке—кустарной ольхи и кедрового стланик.-!. Карликовые березки, в отличие от древовидных берез, характеризуются постоянным отсутствием главной оси, т. е. ствола, который заменяется массой боковых ветвей, отходящих сразу от корневой шейки. Эти ветви в центре куста идут вертикально или косо вверх, а на периферии изгибаются дугообразно, так что у основания они почти параллельны поверхности почвы, а затем круто приподнимаются вверх. В результате получается куст с полушаровидным основанием, в форме чаши; поперечник таких кустов примерно равен их высоте. при сомкнутом ярусе боковые ветви перекрещиваются, и образуются труднопроходимые заросли. По мнению Городкова, высота и густота кустарникового яруса находятся в зависимо сти от глубины снегового покрова.

Ерниковые ценозы в низовьях Енисея обычно имеют пятнистый микрорельеф, вызывающий разорванность напочвенного покрова, состоящего из мхов и некоторых тундровых трав; в западносибирских кустарниковых сообществах, гл<; 180

пятнистость выражена слабее, моховой ярус достигает значительного развития, так что такая формация приобретает уже характер мохово-кустарниковой. Из мхов господствующую роль играют здесь виды Aulacomnium (Aul. palustre, Aul, turgidum), Dicranum, а также Hylocomium splendens, Ptilidium ciliare, нередко примешиваются и лишайники (Cetraria cucullata, Cladonia gracilis, Nephrapa arcti-cun> и др.). По мере движения к северу карликовые березки уступают место багульнику, а кустарниковый ярус становится все более и более разомкнутым (он сохраняет густоту лишь в защищенных местах) и перестает оказывать влияние на нижние ярусы. Эдификаторами становятся мхи и лишайники, и кустарниковые сообщества сменяются кустарничково-мохо-выми и кустарничково-лишайниковыми тундрами.

Кроме описанных выше зональных тундровых ценозов, широко распространенных в тех или иных районах Арктики, существует еще большое количество формаций, имеющих узко местное значение и обусловленных преимущественно эдафи-чески. Таковы, например, низкотравные арктические луга, среди которых различают дерновинные «тундры», развивающиеся на сухих малоснежных склонах и состоящие.в основе из относительно ксерофильных видов цветковых растений, как Festuca supina (эдификатор), Dryas punctata и др., а также так называемые луговинные «тундры», являющиеся в некотором смысле аналогом высокогорных низко^рав-ных лугов.

Они развиваются на относительно влажных склонах береговых террас, где зимой скопляются сугробы смета, или же в лощинах и оврагах — всюду, где имеется избыточное увлажнение проточной водой, препятствующее, по наблюдениям Городкова (1935), развитию кустарников, мхов и лишайников. Наряду с хорошей снеговой защитой зимой в этих местообитаниях летом почва протаивает быстро и довольно глубоко. В таких условиях, приближающихся экологически к альпийской области, развиваются аркто-альпийские мезопсихрофи-гы, образующие пышные низкотравные лужайки, в которых сосредоточена значительная часть видового разнообразия цветковых растений Арктики. Яркая зелень арктических лугов бывает украшена пестрым узором цветов самых разнообразных оттенков: полярная синюха (Polemonium lanatum), голубая незабудка, желтый полярный мак (Papaver radica-tum), розовые головки лука, красно-фиолетовые мытники и многие другие.

Подобные луга описаны Ревердатто по береговым ярам в низовьях Енисея. Там же этим автором описана раститель* ность арктической поймы, в составе которой господствуют осоки, пушица (Eriophorum Ghamissonis)* ситники,

Ш

Juncus arcticus, J. castaneus, J. biglumis и арктические злак^ Arctophila fulva, Deschampsia brevifolia (В. В. Ревердатто 1914).

По берегам озер в тундрово-арктической области распрост ранены болотистые луга в виде зарослей осоки (Сагех stan.~ и др.), злака Arctophila fulva, хвоща и других растений.

Особо необходимо остановиться на растительности торфя-но-'бугристых комплексов, в которых сложным образом сочетаются ценозы, близкие к зональным тундровым, с сообществами болотными, кустарниковыми, а иногда и фрагментами лесной растительности. Так называемые бугристые тундры представляют наиболее южный вариант тундровых обра зований, свойственных, главным образом, лесотундровой зоне.

Городков, исходя в своей «эрозионной» теории из нормального торфяника, отрицает за этими образованиями в тундрово-арктической области наличие тундровых черт и возражает против названия «бугристые тундры», употребляемого некоторыми авторами.

Тем не менее необходимо учитывать, что коль скоро на, возникающих буграх исчезает режим избыточного увлажнения (даже временного), свойственный болотам, постольку эти бугры перестают быть обычными торфяниками, подтверждением чему является прекращение прироста торфа и даже исчезновение из растительного покрова мхов-торфообразо-вателей. Только в мочежинах, не затронутых процессом бугрообразования, сохраняется нормальный режим влаж ности и продолжает развиваться обычная болотная растительность (хотя и с участием арктических форм), для которой по мере старения болотного массива остается все меньше ■ и меньше места.

Обсыхание поверхности, бугров сопровождается значительным повышением в них уровня вечной мерзлоты по сравнению с окружающими равнинными тундрами, не говоря о болотах. Таким образом, возникает предпосылка к превращению положительных элементов бугристых образований, в авангард тундры, т. е. тундры в процессе становления. Мы, так сказать, присутствуем при превращении деградирующих торфяников предшествующей геологической эпохи в тундровые образования.

В лесотундре древесная растительность исчезает в первую очередь именно в бугристых комплексах. Когда же подобные явления возникают в лесной области, то они приносят с со бой элементы тундрового ландшафта: малоярусность расти тельных группировок, разомкнутость мохово-лишайникового покрова, в составе которого нередки арктические видь 182

(Aulacbrnnium turgidufn, Dicraftum Bergeri, Sphagnum Lind-bergii, Cetraria nivalis и т. п.).

Но если бугристые торфяники лесной области Сибири, на ходясь в начальных стадиях такого метаморфоза, еще не яв ляются тундрами, то подобные же образования в пределах тундрово-арктической области имеют достаточно количествен ных изменений, которые позволяют говорить и о качественных различиях и рассматривать их в ряду эдафически обуслов ленных тундр — в согласии с Танфильевым, впервые описав шим их для России на основании исследований в Большёзе- мельской тундре (1911). t

Т о р ф я н,ы е крупнобугристые болотно-тундровые комплексы отличаются особенно резко выраженным рельефом, в котором положительные формы (бугры) возвышаются над отрицательными на 3—5—10 м. Это создает огромный контраст в экологической обстановке и обусловливает отчетливую комплексность растительного покрова, которая усиливается обилием провальных (термокарстовых) озер, окру-' женных в лесотундре древесной и крупно-кустарниковой ■растительностью. Поверхность бугров, сложенных низинным торфом из зеленых болотных мхов, осок, хвоща, реже мелких кустарников, одета скудным покровом из мхов (Polytrichum strictum и др.) и лишайников (Cladonia, Cetraria), прерывающимся обширными голыми пятнами выветрившегося торфа; нередко через бугор тянутся перекрещивающиеся друг с другом трещины, в которых и сосредоточена главная масса мхов и высшие растения (багульник и др.). Значительно лучше развит растительный покров по склонам бугров, где лишайники могут давать покрытие до 80%; среди них, наряду с широко распространенными клядониями (Cladonia alpestris, Cl. rangiferina и др.) можно встретить и типично тундровые виды:, Cetraria nivalis, С. cucullata, Alectoria ochroleuca. Мхов здесь также больше (виды Dicranum, Dicranella, Polytrichum, Mnium, Hylocomium splendens, печеночник Ptilidium ciliare). Кроме того,, здесь намечается кустарниковый ярус из багульника Ledum palustre и карликовой березки Betula папа; встречаются: морошка, водяника; из аркто-альпийцев: Arctous alpina, Dryas punctata, так что можно говорить о ку-старничково-лишайниковой или мохово-лишайниковой тундре. •: В нижних частях склонов бугров и в небольших ложбинах, разделяющих их, зимой скопляется много снега, в связи с чем здесь господствуют виды клядоний; И только там, где появляются признаки повышенной влажности, они уступают место зеленым мхам (Aulacomnium, Polytrichum, Mnium) и даже сфагнам; ярус кустарничков часто приобретает сомкнутый характер и становится более разнообразным по видовому составу. К багульнику и карликовой березке добавляются голу'би-

183

■Ив

ка, подбел, Кассандра; в пределах южной лесотундры здосч. же встречаются редкие деревья лиственицы и березы.

Склоны бугров или обрываются отвесными торфяными стенками к озерам, составляющим неотъемлемую принадлеж ность крупно'бугристых комплексов, или плавно опускают ся; в последнем случае описанный выше ряд растительности заканчивается кольцом деревьев по пологому берегу озера или же переходит в болотистую низину, затянутую осоками. пушицей, сабельником, вахтой и реже — мхами.

Следует отметить, что не всегда и не всюду в крупнобуг ристой тундре имеется развитый торфяной слой. Встречаются склоны с выходами на поверхность голой глины, часто располагающейся пятнами, как это свойственно пятнистым тундрам.

П л о с к о б у г р и с т ы е или мелко бугристые ком ллексы отличаются от крупнобугристых менее ^езко выраженным рельефом и, соответственно, более простым распределением растительности. Относительная высота бугроп здесь редко превышает 0,5—1,0 м, хотя в горизонтальном на правлении они часто могут измеряться сотнями метров. Буг ры имеют слегка неровную (мелкокочковатую) поверхность, которая густо покрыта лишайниками (ягелями), создающими здесь основной фон растительности. На этом фоне лишь кое-где рыжеют подушки сфагнового мха (Sphagnum fuscum) да встречаются некоторые зеленые мхи (Polytrichum strictum. виды Dicranum, Aulacomnium и др.). Ярус кустарничков обычно развит слабо, чаще это — багульник, реже — карликовая березка, голубика, некоторые ивы. При этом кустарнички в большинстве случаев располагаются дорожками по узким и неглубоким трещинам, которые пересекают бугры в различных направлениях. Значительное развитие лишайникового яруса и преобладание в нем ценных в хозяйственном отношении видов (Cladonia alpestris, Cl. rangiferina) делает плоскобугристые тундры хорошей кормовой базой (зимние пастбища) для оленеводства. Отрицательные формы рельефа, имею щие вид широких ложбин или озеровидных депрессий, заняты в плоскобугристом комплексе болотами: осоково-пушицевы-ми (с Carex chordorrhiza, Eriophorum russeolum, E. Scheuch zerii), осоково-гипновыми (с Drepanocladus exannulatus, Dr lycopodioides, видами Calliergon, Meesia triquetra и др.). реже переходными сфагновыми — с Carex limosa, видами Eriophorum и др. Подобные болота сильно увлажнены, и мерзлота в них нередко опускается на глубину до 80—100 см, тогда как бугры оттаивают обычно на 30—40 см. В плоскобугристых комплексах иногда встречаются озера, зарастающие у берегов осоками, хвощем, вахтой, сабельником. Кроме того, в лесотундровой зоне обширные пространства плоско 184 ' ;.' ■ ,;;