- •Воспалительные заболевания брюшной полости

- •1. Актуальность темы.

- •2. Конкретные цели:

- •3. Базовые знания, умения, навыки, необходимые для изучения темы: (междисциплинарная интеграция)

- •4. Задачи для самостоятельной работы студентов. Во время подготовки к занятию.

- •4.2. Теоретические вопросы к занятию

- •4.3. Практические задачи, которые выполняются на занятии.

- •Содержание темы. Гнойно-воспалительные заболевания брюшной полости у детей. Острый аппендицит.

- •Осложнение острого аппендицита. Первичный перитонит. Перитонит в новородженных.

- •Приобретенная кишечная непроходимость

- •1. Актуальность темы.

- •2. Конкретные цели:

- •3. Базовые знания, умения, навыки необходимые для изучения темы

- •4. Задачи для самостоятельной работы во время подготовки к занятию.

- •4.2 Теоретические вопросы к занятию:

- •5. Основные клинические симптомы:

- •6. Методы диагностики:

- •Гнойные заболевания легких и плевры

- •2. Конкретные цели:

- •3. Базовые знания, умения, навыки, необходимые для изучения

- •4. Задачи для самостоятельной работы время подготовки к занятию.

- •4.2. Содержание основных вопросов.

- •4.3 Практические работы, которые выполняются на занятии.

- •Гнойно-воспалительные заболевания костей и суставов. Гнойно-воспалительные заболевания мягких тканей

- •1. Актуальность темы:

- •2. Конкретные цели:

- •3. Базовые знания, навыки, необходимые для изучения

- •4. Задачи для самостоятельной работы во время подготовки к занятию.

- •4.2. Теоретические вопросы к занятию:

- •4.3. Практические работы, которые выполняются на занятии (уровень усвоение ііі).

- •Содержание темы острый гематогенный остеомиелит: осложнения и последствия

- •Лимфаденит.

- •Абсцесс. Флегмона.

- •Политравма у детей. Закрытая травма живота. Травма грудной полости и повреждения пищевода.

- •2. Конкретные цели:

- •4. Задачи для самостоятельной работы во время подготовки к занятию

- •4.2. Теоретические вопросы к занятию

- •4.3. Практические работы, которые выполняются на занятии.

- •Содержание темы

- •Травма грудной полости

- •Этапы неотложных мероприятий при острой травме грудной клетки

- •Повреждение пищевода.

- •Консервативное лечение при повреждениях паренхиматозных органов

- •Закрытая травма полых органов брюшной полости.

- •Кровотечения из пищеварительной системы. Портальная гипертензия.

- •1. Актуальность темы.

- •2. Конкретные цели занятия:

- •3. Базовые знания, умения, навыки, необходимые для изучения темы

- •4. Задачи для самостоятельной работы во время подготовки к занятию.

- •4.2. Теоретические вопросы к занятию.

- •4.3. Практические задачи, которые выполняются на занятии.

- •Содержание темы.

- •1. По локализации:

- •Клиническая картина кровотечений из жкт.

- •Диагностика кровотечений из жкт.

- •Общие принципы лечения кровотечений.

- •Мочекаменная болезнь. Синдром отечной мошонки. Травматические повреждения органов мочеполовой системы.

- •2. Конкретные цели:

- •3. Базовые знания, умения, навыки, необходимые для изучения (междисциплинарная интеграция) темы:

- •4. Задачи для самостоятельной работы во время подготовки к занятию

- •4.1. Перечень основных терминов , параметров, характеристик, который должен усвоить студент при подготовке к занятию.

- •4.2. Содержание основных вопросов темы

- •4.3. Практические задачи, которые выполняются на занятии.

- •Содержание темы

- •Этапы неотложных мероприятий при почечной колике и лечение мочекаменной болезни

- •Синдром отечной мошонки

- •Перекрут семенного канатика

- •Острое поражение гидатид органов мошонки

- •Аллергический отек мошонки

- •Острый неспецифический эпидидимит

- •Травматические повреждения Травма мошонки

- •Травмы органов мочевой системы Травма почек

- •Доброкачественные и злокачественные новообразования мягких тканей. Нефро - и нейробластомы. Опухоли средостения.

- •2. Конкретные целые занятия:

- •3. Базовые знания, умения, навыки, необходимые для изучения темы ( междисциплинарная интеграция).

- •4. Задачи для самостоятельной работы во время подготовки к занятию.

- •4.2. Содержание основных вопросов темы

- •4.3.Практические работы ( задачи ), которые выполняются на занятии

- •Содержание темы

- •Самостоятельная внеаудиторная работа студентов.

- •1. Актуальность темы

- •2. Конкретные цели:

- •3. Базовые знания, умения, навыки, необходимые для изучения темы

- •4. Задачи для самостоятельной работы во время подготовки к занятию.

- •4.1. Перечень основных терминов, которые должен усвоить студент при подготовке к занятию

- •4.2. Теоретические вопросы к занятию:

- •Содержание темы.

- •Особенности антибиотикотерапии у детей.

- •1. Актуальность темы.

- •2. Конкретные цели:

- •4. Задачи для самостоятельной работы во время подготовки к занятию.

- •4.2 Теоретические вопросы к занятию:

- •Содержание темы

- •Редкие формы инвагинации кишечника у детей.

- •2. Конкретные цели:

- •3. Базовые знания, умения, навыки необходимые для изучения темы

- •4. Задачи для самостоятельной работы во время подготовки к занятию.

- •4.1. Перечень основных терминов, которые должен усвоить студент при подготовке к занятию.

- •4.2 Теоретические вопросы к занятию:

- •Гнойно-воспалительные заболевания у новорожденных.

- •1. Актуальность темы.

- •2. Конкретные цели:

- •3. Базовые знания, умения, навыки, необходимые для изучения

- •4. Задачи для самостоятельной работы время подготовки к занятию.

- •4.1 Перечень основных терминов, параметров, характеристик, которые должен усвоить студент при подготовке к занятию.

- •4.2 Содержание основных вопросов (уровень усвоения)

- •Содержание темы некротическая флегмона новорожденных

- •Гнойный мастит

- •Омфаліт

- •Гнойный парапроктит

- •Пункция суставов у детей

- •1. Актуальность темы.

- •2. Конкретные цели:

- •3. Базовые знания, умения, навыки, необходимые для изучения

- •4. Задачи для самостоятельной работы во время подготовки к занятию.

- •4.1. Перечень основных терминов, параметров, характеристик, которые должны усвоить студент при подготовке к занятию.

- •4.2 Содержание основных вопросов (уровень усвоения)

- •Содержание темы Пункция суставов.

- •Токсико-септический шок у детей.

- •1. Актуальность темы.

- •2. Конкретные цели.

- •3. Базовые знания, умения, навыки, необходимые для изучения темы

- •4. Задачи для самостоятельной работы во время подготовки к занятию.

- •4.1. Перечень основных терминов, которые должен усвоить студент

- •Содержание темы

- •5. Всеми вышеперечисленными факторами.

- •1. Токсико-септический шок.

- •4. Респираторный ацидоз.

- •2. Субкомпенсорованный токсико-септический шок.

- •1. Инфузия коллоидов, вазопрессоров.

- •Химиотерапевтическое лечение злокачественных новообразований.

- •1. Актуальность темы.

- •2. Конкретные цели:

- •3. Базовые знания, умения, навыки, необходимые для изучения темы

- •4. Задачи для самостоятельной работы во время подготовки к занятию

- •4.2. Теоретические вопросы к занятию.

- •Содержание темы.

- •Лапароцентез у детей.

- •1. Актуальность темы.

- •2. Конкретные цели:

- •3. Базовые знания, умения, навыки, необходимые для изучения темы (междисциплинарная интеграция)

- •4. Задачи для самостоятельной работы во время подготовки к занятию.

- •4.2 Теоретические вопросы к занятию:

- •Содержание темы

- •Техника лапароскопии у детей.

- •1. Актуальность темы.

- •2. Конкретные цели:

- •4. Задачи для самостоятельной работы во время подготовки к занятию.

- •4.1 Перечень основных терминов, которые должен усвоить студент при подготовке к занятию.

- •4.2 Теоретические вопросы к занятию:

- •Содержание темы.

- •3. Удалить гемолизированную кровь и закончить лапароскопическим дренированием брюшной полости.

- •3. Закончить диагностическую лапароскопию дренированием брюшной полости.

- •2. Забрюшинная травма двенадцатиперстной кишки

- •5. Нет ограничений .

- •2. Декомпенсованая сердечная недостаточность.

- •2. Игла Вереша.

- •Возможности узи у детей.

- •1. Актуальность темы.

- •2. Конкретные цели:

- •3. Базовые знания, умения, навыки, необходимые для изучения темы

- •4. Задачи для самостоятельной работы во время подготовки к занятию.

- •4.1. Перечень основных сроков, которые должен усвоить студент при подготовке к занятию

- •4.2. Теоретические вопросы к занятию:

- •Содержание темы

- •Содержание методических разработок для самостоятельной работы студентов к тематическому плану практических занятий по содержательным модулям 5,6

4.2 Теоретические вопросы к занятию:

1. Виды приобретенной кишечной непроходимости

2. Определение пареза кишечника.

3. Рентгенологические стадии пареза кишечника.

4. Современные методы лечения пареза кишечника.

5. Клинические симптомы острой кишечной непроходимости.

6. Классификация острой спаечной непроходимости.

7. Виды оперативных вмешательств при спаечной непроходимости.

8. Дать определение инвагинации кишечника.

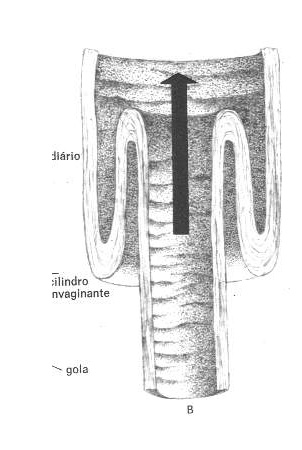

9. Какова структура инвагината?

10. Причины инвагинации кишечника.

11. Теории и патогенез инвагинации.

12. Классификация инвагинации кишечника.

13. Основные клинические симптомы инвагинации кишечника.

14. Течение инвагинации кишечника.

15. Методы диагностики инвагинации кишечника.

16. Дифференционная диагностика.

17. Методика пневмоколлографии.

18. Противопоказание для консервативной дезинвагинации.

19. Методика консервативной дезинвагинации.

20. Показание к оперативному вмешательству.

21. Методика оперативной дезинвагинации.

22. Хирургическая тактика оперативного лечения дезинвагинации.

23. Результаты лечения.

Содержание темы.

Кишечная непроходимость - патологическое состояние, связанное с возникновением препятствия в продвижении кишечного содержимого (при механической непроходимости) или в результате нарушения перистальтики (при функциональной непроходимости). Механическая непроходимость делится на врожденную и приобретенную; по механизму возникновения - на обтурационную, странгуляционную и смешанную (инвагинация), а также заворот, по уровню возникновения: на высокую (уровень начальной трети тощей кишки) и низкую. Высокая непроходимость развивается более бурно, быстро приводит к водно-электролитного и гемодинамического нарушениям. Низкая непроходимость протекает более медленно, ведущим синдромом есть развитие интоксикации.

Приобретенная кишечная непроходимость может встречаться в любом возрасте. Наиболее характерная для детей инвагинация кишечника, спаечная кишечная непроходимость, динамическая непроходимость.

По состоянию проходимости кишечного содержимого: полная и частичная.

По клиническому течению: острая и хроническая.

По причинным факторам: механическая и динамическая.

К механической острой кишечной непроходимости (ОКН) относят:

- странгуляцоинная ОКН (нарушение кровоснабжения, веностаз): ущемление, заворот;

- обтурационная ОКН (опухоль, инородное тело, клубок глистов, копростаз, сжатие извне);

- смешанную ОКН (инвагинация, спаечная ОКН).

- узлообразование.

К динамической ОКН:

- спастическая (неврогенная, истерическая, отравление окисью цинка, свинца, мышьяка, никотина, грибами);

- паралитическая (перитонит, повреждение спинного мозга, отравление и др.);

За уровнем непроходимости различают высокую ОКН (тонкокишечная) и низкую ОКН (тонко- и толстокишечная).

При острой обтурационной кишечной непроходимости, начиная от места препятствия проксимально кишечник раздувается, переполняется кишечным содержимым и газами. Стенка отекает, потом утончается, в ней возникают кровоизлияния, тромбозы мелких сосудов (вен), что приводит к некрозу.

Для странгуляционной ОКН характерно: быстрое нарушение кровообращения, лимфоток и альтеративно-деструктивные процессы. Наиболее выраженные изменения являются в местах сжатия (странгуляционных линий). Макроскопически пораженная петля сначала синевато-красная, а через 20-24 часа становится черной с имеющимися кровоизлияниями и тромбироваными венами. В месте странгуляционной линии изменения проходят в пять стадий:

- сжатие всех краев с малокровием;

- расширение, некроз слизистой, истонщение подслизистого слоя и деформация мышечных волокон;

- разрушение мышечных волокон;

- передперфоративное состояние серозной оболочки;

- перфорация серозной оболочки.

Перерастянутая приводящая кишка истончается, в ней наступает капиллярный стаз, кровоизлияния, которые уже через 20-24 часы распространяются от места сжатия на 40-60 см. Деструктивные изменения отводной петли кишки ниже места поражение протягиваются до 8-10 см. Перерастянутая кишка становится атоничной, легкопроникающей для микроорганизмов и их токсинов. В брюшной полости появляется прозрачный трансудат, в который постепенно через кишечную стенку проникают форменные элементы и бактерии - трансудат становится мутным, темно-бурой с гнилостным запахом. Возникает перитонит.

Основные патоморфологические изменения при ОКН

- Нарушение пассажа кишечного содержимого > стаз > расширение кишки > расстройства моторной функции > веностаз > парез;

- Нарушение желудочно-кишечной секреции в сторону ее увеличения. В норме (в взрослого) в течение суток поступает 6-8 л пищеварительных соков: слюны - 1500 мл; желудочного сока - 1500 мл; желчи - 800-1000 мл; панкреатического содержимого - 1000-1200; кишечного содержимого - 4000-5000 мл. Всего 6000-8000 мл, которые в нормальных условиях полностью реабсорбируются.

- Нарушение всасывания с кишечника (теория Самарина);

- Потери большого количества воды и электролитов как наружу (рвота), так и в просвет кишечника "секвестрация в третьем пространстве" и фильтрации в брюшную полость. Гиповолемия, гипокалиемия, гипопротеинемия, дефицит серотонина. Следует отметить, что суточная потеря белка в граммах составляет: при обтурационной непроходимости - 50-100 г, при завороте тонкой кишки - 100-170 г, при спаечной непроходимости - 100-150 г, при узлообразовании - 300 г;

- Снижение ОЦК, связанное с потерей жидкости > гемоконцентрация (возрастание гематокрита) > гиповолемический шок, с развитием синдрома ДВС > возникновение шокового легкого, печеночной и почечной дисфункции, гипоксии;

- Интоксикация организма в результате всасывания токсинов, микробов и продуктов распада белков с кишечника и брюшной полости.

В клинической картине механической ОКН выделяют три периода или стадии:

- Начальная или "илеусного крика" - от 2 до 12 часов. Развивается вследствие нарушения пассажа по кишке, характеризуется гиперперестальтикой, растяжением кишки выше места обтурации, приступообразной болью, рвотой. Омертвление наступает быстро.

- Стадия гемодинамических расстройств - от 12 до 24 часов. Боль становится постоянной, живот вздут, асимметрический, есть полная задержка отхождения каловых масс и газов. Перистальтика кишечника слабая, появляются гемодинамические нарушения, связанные с гиповолемией и централизацией кровообращения. Наблюдается жажда, сухость языка, снижение тургора кожи, снижение тонуса глазных яблок, снижение АД, тахикардия, повышение гематокрита, спадения шейных вен, уменьшение диуреза.

- Стадия перитонита и полиорганной недостаточности. Состояние больного крайне тяжелое, лицо Гиппократа, сухой язык, каловая рвота, живот вздут, перистальтика не выслушивается, высокая температура тела, частый пульс, АД до 60-70 мм. рт. ст. Развивается гиповолемический шок, гипокалиемия, ацидоз крови. О гипокалиемии свидетельствует мышечная гипотония, снижение рефлексов, общая слабость, апатия, снижение АД, нарушение сердечного ритма, систолический шум на верхушке сердца, парез кишечника. В тяжелых случаях - паралич дыхания, асистолия.

Основные клинические признаки ОКН:

- Приступообразная боль. При странгуляционной ОКН - постоянная боль, которая усиливается на высоте перистальтичного движения. При обтурационной ОКН - боль только на высоте перистальтики, в запущенных случаях - постоянная боль;

- Рвота. При высокой ОКН не приносит облегчения. При низкой ОКН - в начале заболевания отсутствует. В рвотных массах желудочное содержимое, потом желчь, в запущенных случаях - темная жидкость с запахом кала;

- задержка испражнений и газов;

- общее состояние - в большинстве случаев тяжелое;

- положение в кровати на спине или на стороне (редко). Больной неспокойный во время усиления боли, его лицо выражает страдание;

- температура тела сначала нормальная, потом снижается. При наличии перитонита температура возрастает до 38-40о С;

- пульс сначала без перемен, потом учащается, слабого наполнения и напряжения;

- АД снижается (результат гиповолемии и гипокалиемии);

- язык сначала влажный, покрытый серым налетом, потом сухой с грязным налетом;

- живот вздут, при узлообразовании - асимметричный;

- перистальтика сначала усиленная и звонкая, потом слабнет и стихает (симптом "гробовой тишины");

- симптом Валя - при осмотре живота видно контуры раздутой петли, или пальпируется раздутая петля кишки;

- симптом Склярова - "шум плеска" при легком встряхивании брюшной стенки;

- симптом Кивуля - при перкуссии с одновременной аускультацией живота отмечается высокий тимпанит с металлическим оттенком над переполненной газами и раздутой петлей кишки;

- симптом Спасокукотського - при аускультации слышать "шум падающей капли";

- симптом Шланге - усиление перистальтики при легком встряхивании или пальпации передней брюшной стенки;

- симптом "гробовой тишины" - не прослушивается перистальтика;

- симптом Лотейсена - при аускультации не прослушивается перистальтика, и выслушиваются дыхательные шумы и сердечные тоны (признак перитонита);

- симптом Мондора - ригидность передней брюшной стенки, которая напоминает консистенцию раздутого мяча (признак перитонита);

- симптом Дансе - асимметрия правой подвздошной области при завороте слепой кишки;

- симптом Байера - асимметрия живота ("косой живот") через шинообразное раздутие сигмовидной кишки;

- симптом Цеге-Мантейфеля - в прямую кишку удается ввести (взрослому) только 300-500 мл воды. Больший объем выливается мимо наконечник клизмы (признак низкой толстокишечной непроходимости);

- симптом Грекова - атония и зияния ануса;

- симптом Обуховской больницы - балонообразное раздутие пустой ампулы прямой кишки;

- симптомы Щоткина-Блюмберга, Воскресенского, кашлевой симптом (признак перитонита);

- осмотр per rectum: каловый завал, опухоль, инвагинат, кровь на перчатке.

Для диагностики имеют значение жалобы, анамнез болезни и жизни физикальное методы обследования, общий анализ крови (эритроциты, лейкоциты, сдвиг формулы влево, высокий гемоглобин, гематокрит и СОЭ), общий анализ мочи (олигурия > анурия, наличие белка, лейкоцитурия, цилиндрурия), биохимический анализ крови (диспротеинемия, снижение общего белка, уменьшение содержимого СІ, К, Na, повышение креатинина, мочевины, азота), осмотрная рентгенография органов брюшной полости ( уровни жидкости и арки, чаши Клойберга и симптом автомобильной шины).

Странгуляционная ОКН. К ней относят: заворот, узлообразование и ущемление. Перекрут брыжейки по оси может быть на 180-3600 и больше.

Заворот тонкой кишки - начало внезапное с сильной "терзающей" болью в эпигастрии или мезогастрии. Боль приступообразная и невыносимая с иррадиацией в поясничную область, грудную клетку, постоянно усиливается при дыхании и движениях. Почти одновременно появляется рвота, которая не приносит облегчения. Отмечается бледность кожных покровов и слизистых, лицо выражает страх, язык обложен серым налетом, сухой. Живот сначала обычной конфигурации, мягкий и малоболезненный, за исключением участка в зоне странгуляции. Позднее живот вздут, положительные симптомы Валя, Склярова, Кивуля, Спасокукотского, Обуховской больницы. Быстро наростает тахикардия, гипотония, обнаруживаются чаши Клойберга в мезогастральной зоне.

Заворот слепой кишки - начало острое, с сильной болью в правой половине живота или в участке пупка, живот асимметрический, положительные симптомы Валя, Дансе, Кивуля, обнаруживаются чаши уровни и арки.

Заворот сигмовидной кишки чаще возникает в пожилом возрасте, возникает приступообразная боль в левой подвздошной области с иррадиацией в поясницу. Тошнота и рвота в поздних стадиях, быстро возникает задержка кала и газов, положительные симптомы Байера, Кивуля, Склярова, Спасокукотского, Цеге-Мантейфеля, Грекова, Обуховской больницы, обнаруживаются чаши уровни и арки.

Узлообразование - заворот двух и больше сегментов кишки с образованием стойкого конгломерата. Клиническая картина такая же, как и при завороте, однако общее состояние больного более тяжелое.

Дифференционный диагноз проводят с механической ОКН, динамической ОКН, расслаивающейся аневризмой брюшной аорты, абдоминальной формой инфаркта миокарда, плевропневмонией, перфоративной язвой, острым панкреатитом.

Лечение странгуляционной ОКН. После короткой (1-1,5 часа) предоперационной подготовки (сифонная клизма, спазмолитики, обезболивающие, массивная инфузионная терапия с продолжением ее во время операции (солевые растворы, плазма, альбумин, рефортан, стабизол, инфузол, лактопротеин с сорбитолом, оксигенотерапия) проводят оперативное лечение:

- лапаротомия с раскручиванием кишечных петель и ликвидацией штранга;

- если петля кишки нежизнеспособная - резекция, анастомоз "конец в конец";

- при завороте сигмы - раскручивание и сигмопексия (операция Гаген -Торна);

- при некрозе сигмовидной кишки - ее резекция + приводной петли с выводом одноствольной колостомии и резекцией отводящей петли с заглушкой (операция Гартмана);

- при ущемлении петли в грыжевых воротах - рассечение ущемляющего кольца;

- декомпрессию и механическое удаление кишечного содержимого тонкой кишки через назогастральный зонд, или девульсия сфинктера прямой кишки и удаление содержимого через прямую кишку.

В послеоперационном периоде: ранняя стимуляция перистальтики, антибактериальная и инфузионная терапия.

Обтурационная ОКН может быть обусловлена:

- обтурацией просвета кишки посторонним телом, каловым или желчным камнем, клубком аскарид, безоаром;

- сужением просвета кишки за счет патологических процессов в ее стенке (опухоль, рубцы при болезни Крона, туберкулез кишечника);

- сжатием просвета кишки извне: сращение, опухоль, воспалительный инфильтрат.

Заболевание начинается с сильной приступообразной боли, которая в межприступном периоде исчезает, а потом нарастает. В дальнейшему приступообразная боль переходит в постоянную. Положительные симптомы Валя, Шланге, Склярова, Спасокукотского, Лотейсена, рентгенологически – уровни арки и симптом "автошины". При опухолях, клиническая картина развивается постепенно.

Лечение обтурационной ОКН. После проведения 3-4 часовой предоперационной подготовки (очистительная и сифонная клизма, спазмолитическая терапия, инфузийно-заместительная терапия, антибактериальная терапия) ОКН может ликвидироваться. В этом случае проводят плановую операцию после установления причины ОКН. При невозможности ликвидировать ОКН консервативными мероприятиями - ургентная операция:

- при наличии каловых масс, желчных камней, посторонних тел, клубка аскарид - энтеротомия и устранение причины ОКН;

- при сращениях - их ликвидация;

- при некрозе тонкой кишки - резекция некротизированого участка +. Анастомоз целесообразно наложить "конец в конец";

- при опухоли сигмовидной кишки - операция Гартмана с удалением опухоли.

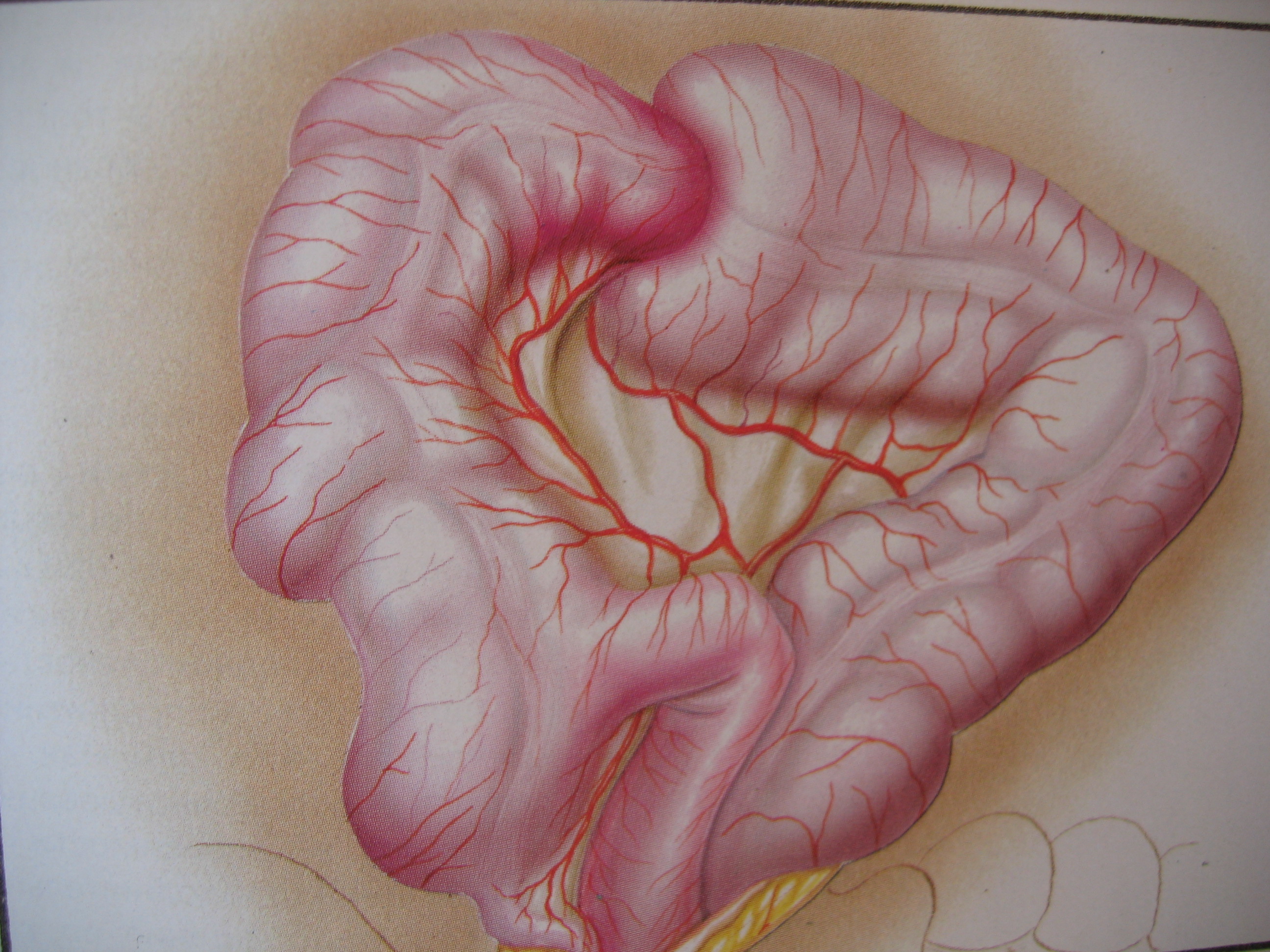

Инвагинация - смешанная форма кишечной непроходимости, которая имеет признаки как странгуляционной так и обтурационной непроходимости, и проявляется как внедрение одного отдела кишечника у просвет другого, этот вид непроходимости составляет до 90% всех видов непроходимости у детей раннего возраста. Характерный возраст - 3-9 месяцев. Различают тонкокишечную, толстокишечную и илеоцекальную инвагинацию.

Пусковые факторы можно поделить на три группы.

У детей до 1 года:

1. Функциональные факторы: алиментарные (нарушение режима питание).

2. Воспалительные заболевания желудочно - кишечного тракта .

3. Механические факторы: дивертикул Меккеля, опухоли кишечника, пороки развития кишечника

У детей после 1 года наоборот.

Если учитывать фоновые факторы, их исчезновение у детей к году, становится понятной важность принципиально консервативного подхода к лечению. Вследствие действия приведенных факторов возникает стойкий спазм кишечника, что под действием перистальтики продвигается в каудальном направлении. Инвагинат продвигается вдоль кишки. Его продвижение сопровождается вовлечением внутрь брыжейки внутрь и ее дальнейшем ущемлении. Нарушается венозное кровообращение, возникают стаз, отек, а потом - диапедез и кровотечение, отек кишечной стенки, воспалительные изменения в ней, отложение фибрина между внешним и внутренним цилиндрами, их склеивание. Инвагинат мигрирует по ходу кишечника, вследствие чего может выпасть через прямую кишку. Циркуляторные нарушения приводят к некрозу кишки, прежде всего в зоне наибольшего ущемления. Таким образом, как писал Мондор "...заболевание летит галопом и нам, клиницистам не следует двигаться за ним черепашьей походкой..."

Основные клинические признаки - приступообразное беспокойство, рефлекторная рвота съеденной пищей, кровянистый кал ("малиновое желе"). При пальпации определяется инвагинат, диагностическую ценность представляет ректальное исследование. Вспомогательным исследовательским приемом есть пневмоколлография. Дианостическое давление 30-40 мм.рт.ст., не большее 60. Лечение инвагинации определяется сроком заболевания, видом инвагинации и общим состоянием больного. В условиях специализированного детского стационара консервативное лечение проводится в первые 24 часа от начала заболевания, методом выбора есть дозированная инсуфляция воздуха в толстую кишку. Терапевтическое давление 80-120 мм.рт.ст. В редких случаях с целью диагностики (у детей старшего возраста) и оценки состояния инвагината проводится лапароскопия. Оперативное лечение включает интраоперационную дезинвагинацию и разные виды резекции кишечника.

Динамическая непроходимость - одна из наиболее частых форм в детском возрасте. Различают паралитическую (парез кишечника) и спастическую. Развивается на фоне других патологических состояний - родовая черепно-мозговая травма, пневмония, сепсис, кишечные инфекции, в послеоперационном периоде при операциях на брюшной и грудной полостях. Паралитическая КН. Характерными есть: боль, рвота, задержка газов и кала. Живот равномерно вздут, при пальпации - напряжение мышц передней брюшной стенки. Перистальтика резко ослаблена, определяются симптомы "гробовой тишины", Лотейсема. На осмотрной рентгенограмме - равномерное вздутие всех участков кишечника, уровни. Лечение: устранение причины ОКН, декомпрессия назогастральным зондом, гипертоническая клизма, коррекция водно-электролитного баланса, стимуляция кишечника (прозерин, церукал, бисакодил, 10 % р-н NaCІ и др.), электростимуляция кишечника, эпидуральная анестезия, сеансы гипербарической оксигенации.

Спастическая КН: приступообразная боль без четкой локализации, задержка газов и кала, общее состояние удовлетворительное, живот обычный или втянутый, иногда - напряжение мышц, мелкие арки и уровни. Лечение: устранение причины ОКН, введение спазмолитиков (атропин, но-шпа, папаверин), сифонные клизмы, тепло на живот.

Оперативное лечение применяется редко, состоит в проведении декомпрессии (инкубация кишечника) или наложении кишечных свищей.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ.

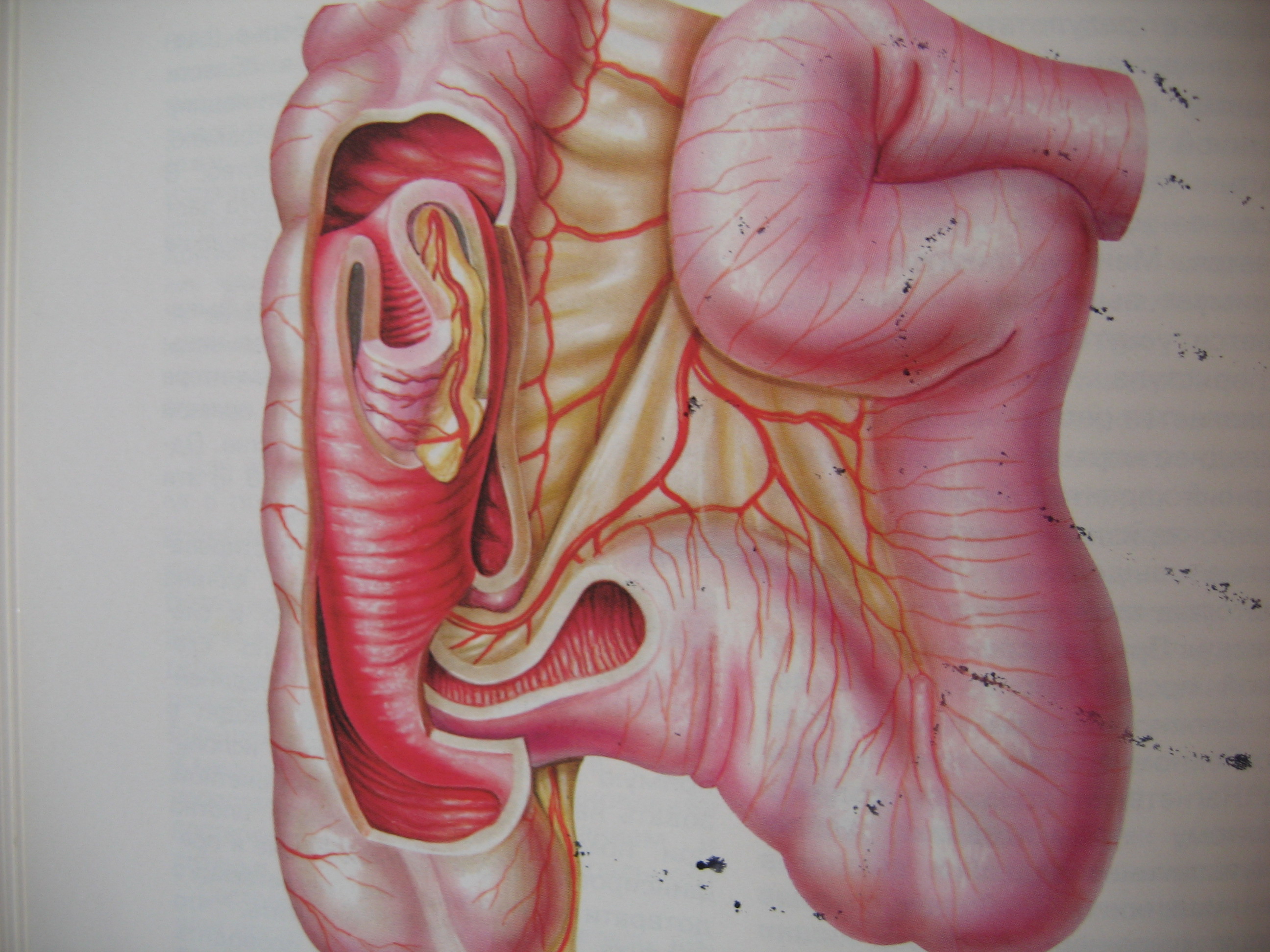

1. Инвагинация - вид приобретенной механической кишечной непроходимости смешанного характера, который характеризуется внедрение одного отдела кишечника в другой, как правило, каудальный (рис. 1).

2. Основной особенностью инвагинации кишечника есть то, что длительное время нет полной непроходимости кишечной трубки, которая определяет своеобразную клиническую картину (рис. 2)

3. Пусковым механизмом развития инвагинации есть первичный спазм кишечной стенки, которая в дальнейшем становится головкой инвагината и после расправления последнего имеет вид "блюдцеобразного вдавления" (рис. 3)

4. Инвагинация кишечника делится :

А) Тонкокишечную (рис. 4).

Б) Толстокишечную (рис. 5)

В) Инвагинацию илеоцекальную (рис. 6)