- •Общий курс (пропедевтика)

- •Предварительное лечение перед протезированием

- •Тактика врача при удалении зубов с больным пародонтом

- •Показания к протезированию искусственными коронками

- •Клиническая оценка мостовидных протезов

- •Конструкция современного съемного протеза

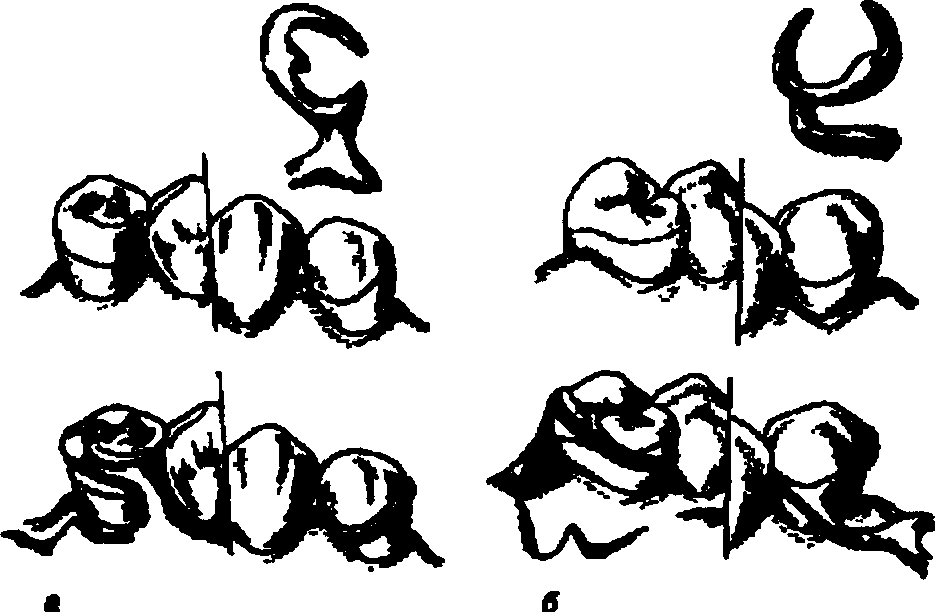

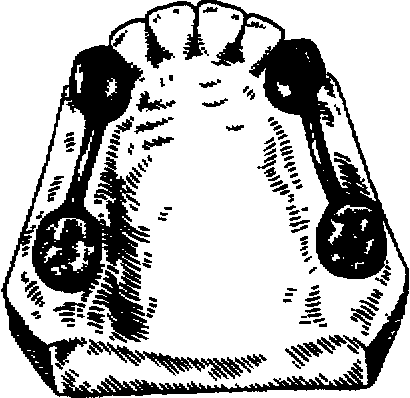

- •13,14 • Перекидные кламмеры; 15 - непрерывный кламмер, соединенный на концах с опорно-удерживающими.

- •Планирование конструкции дугового протеза

- •Классификация оттисков (по е.И.Гаврилову)

- •Ортопедическое лечение переломов челюстей

- •Протезирование больных после резекции нижней челюсти

- •Формирующие аппараты, применяемые при пластике лица

- •197376, С.-Петербург, ул. Проф. Попова, д. 47

13,14 • Перекидные кламмеры; 15 - непрерывный кламмер, соединенный на концах с опорно-удерживающими.

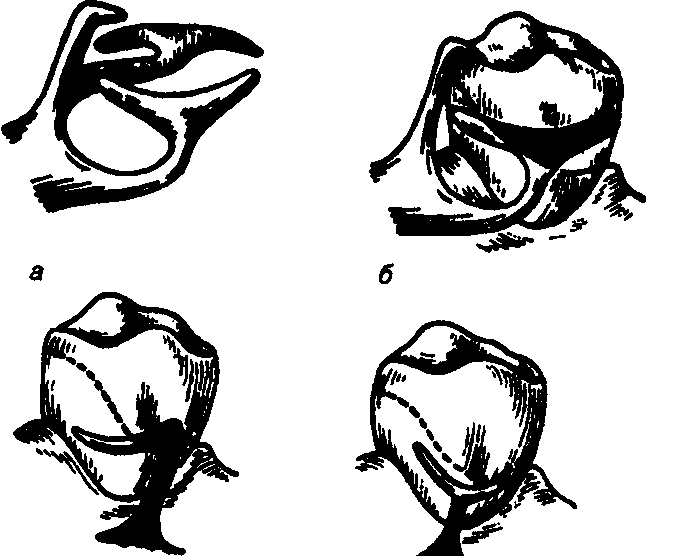

него служит проволока из нержавеющей стали диаметром 0,6 - 0,8 мм. Плечо кламмера изгибают в виде петли так, чтобы одна нитка петли проходила над экватором, а другая - под ним, параллельно первой. Для удержания кламмера в пластмассе на его отросток можно напаять сетку. Пет-левидный кламмер не может быть применен на резцах: на верхних - невыгодно по эстетическим соображениям, а на нижних - ввиду небольшой площади губной поверхности. Петлевидный кламмер противопоказан при низких клинических коронках. Кроме одноплечего петлевидного кламмера существует и двуплечий (рис.81,2).

204

Контактный кламмер. Контактный одноплечий и двуплечий кламмеры - это разновидности удерживающего. Они применялись лишь на передних зубах. Это название кламмер получил за то, что охватывал зуб лишь с контактной поверхности, не выходя на вестибулярную. Современная конструкция его называется перекидным (джексоновским) кламмером (рис.81,3,4,5).

Двуплечий проволочный кламмер. Этот кламмер имеет два плеча (рис.81,2). Первое располагается с вестибулярной поверхности, второе - с язычной или небной, оказывая противодействие первому. Двуплечий кламмер применяется в двух распространенных формах: 1) оба плеча кламмера имеют общее тело и отросток; 2) плечи кламмера и тело изолированы друг от друга и лишь отростки их объединены общей петлей. Такой кламмер можно назвать расщепленным (рис.81,4).

Непрерывный кламмер. Он называется еще многозвеньевым и представляет собой разновидность продленного, но отличается от него тем, что образует замкнутую систему (рис.81,5). Этот кламмер может располагаться как с вестибулярной, так и с язычной (небной) поверхности зубного ряда. Этот кламмер делается только литым. Непрерывный кламмер служит различным целям: "он может применяться как удерживающий, шиниру-ющий и как опирающийся элемент.

Дентоальвелярные кламмеры. Отростки базиса протеза с вестибулярной стороны, направленные к естественным зубам, называются дентоальвеолярными кламмерами (рис. 81,6). Обладая известной долей эластичности, они свободно проходят через экватор зуба и устанавливаются под ним. Таким способом эти кламмеры и обеспечивают фиксацию протеза.

Пластмассовые кламмеры иногда изготовляют армированными, т.е. содержащими металлическую проволоку. Полагают, что это делает их более прочными. Вряд ли это правильно. Введение проволоки в толщу пластмассы ослабляет ее механические свойства, создавая внутренние напряжения вследствие разницы коэффициентов объемного расширения.

Для лучшей фиксации протез снабжается несколькими кламмерами, но это означает известные неудобства. Так, на верхней челюсти они выпячивают губу вперед и видны при улыбке. Этот недостаток можно несколько смягчить изготовлением кламмера из белой пластмассы.

Дентоальвеолярные кламмеры применяются при высоких коронках опорных зубов, причем в тех случаях, когда зубы, ограничивающие дефект, параллельны друг к другу. При низких клинических коронках использование дентоальвеолярных кламмеров противопоказано. Они противопоказаны также при нависающем альвеолярном отростке, поскольку последний затрудняет вставление протеза. Пластмассовые кламмеры обладают еще одним недостатком: их нельзя активировать. Этот вид кламмеров разработан венгерским стоматологом Кемени и назван им ретенционным.

205

Десневой кламмер. Десневой кламмер является отростком базиса, располагающимся почти у самой переходной складки (рис.81,7). Его фиксирующие свойства незначительные, так как пластмасса, из которой он сделан, обладает малой эластичностью. Десневой кламмер следует применять лишь в тех случаях, когда неприемлемы другие способы фиксации, и опорные зубы по каким-либо причинам не могут быть использованы для крепления протеза. Такой кламмер также показан по эстетическим соображениям при фиксации протеза на передних зубах.

Опорно-удерживающий кламмер

Это наиболее эффективная конструкция, широко применяющаяся в настоящее время. Развитие кламмерного крепления органически связано с усовершенствованием методов ортопедического лечения заболеваний зубочелюстной системы. Большое влияние на развитие способов крепления частичных съемных протезов оказало распространение протезирования дуговыми протезами. Как известно, в последнем размер сведен к минимуму, что, естественно, уменьшает устойчивость протеза. Ревизия старых способов крепления протезов привела к созданию комбинированного опорно-удерживающего кламмера со всеми его разновидностями. В опорно-удерживающем кламмере сочетаются воедино элемент фиксации протеза (двуплечий кламмер) и опорный элемент в виде окклюзионной накладки.

Окклюзионная накладка является составной частью комбинированного кламмера и относится к опирающимся элементам. При концевых дефектах накладка передает часть давления на опорный зуб, разгружая тем самым слизистую оболочку протезного ложа. При включенных дефектах накладки почти полностью переключают вертикальное давление на опорные зубы, отчего дуговой протез по способу распределения жевательного давления приближается к мостовидному.

Форма окклюзионной накладки может быть самая различная. В литом кламмере окклюзионная накладка выглядит как опорная лапка, в гнутом она имеет форму петли или представлена расплющенной проволокой. При всем разнообразии форм окклюзионная накладка всегда должна быть жесткой, в противном случае она не исполнит своей роли. По этой причине петлевидные проволочные накладки малоприемлемы.

Место окклюзионной накладки зависит от характера жевательной поверхности боковых зубов, а у клыков - от характера поверхности язычного или небного ската. На выбор места окклюзионной накладки влияет также характер смыкания опорных зубов с их антагонистами.

На зубах с жевательной поверхностью окклюзионная накладка всегда помещается в естественных бороздках, а на клыке - ложится в слепую ямку. Когда окклюзионная лапка мешает смыканию зубов, а другого подхо-

206

дящего для нее креста нет, ложе для нее создают путем препарирования зуба, который моАет затем покрываться коронкой. Коронками не следует покрывать зубы, видимые при улыбке. Окклюзионная накладка может располагаться и в пломбе, для чего в ней формируется специальная полость.

Форма лбжгГ для~окклюзионной накладки также небезразлична для устройства протеза и распределения сил, падающих на него. Возможны три варианта полости под окклюзионную накладку: слабо овальная, приближающаяся к плоской; овальная и ящикообразная.

В первых двух случаях окклюзионная накладка не будет принимать участия в передаче на опорный зуб горизонтальных усилий, исходящих от протеза.

При ящикообразной форме полости окклюзионная лапка превращается во вкладку и ее боковые стенки при горизонтальных сдвигах протеза передают это усилие на полость. В данном случае она выполняет роль не только опирающегося, но и фиксирующего элемента. При высоких клинических коронках подобное усилие вредно и будет опрокидывать зуб. Поэтому ложе для накладки с крутыми стенками не следует применять при концевых седлах.

Вообще деление деталей, составляющих кламмерные системы, на опорные и удерживающие конструкции в некоторой степени условно, что видно из анализа действия окклюзионной накладки и удерживающего кламмера.

Окклюзионную накладку чаще располагают в бороздке зуба со стороны дефекта. Однако, это правило соблюдать совершенно не обязатель-

Рис. 82. Схема распределения нагрузки на опорный зуб при различном положении окклюзионных накладок (по Осборну)

но, и по обстоятельствам возможны другие ее положения. В частности, ее можно уложить в бороздку со стороны соседнего зуба. Это делается не только потому, что для нее нет более удобного места, а еще и вследствие

207

способа распределения сил, которые воздействуют на itpore3, их величины и отношения к длинной оси зуба. '

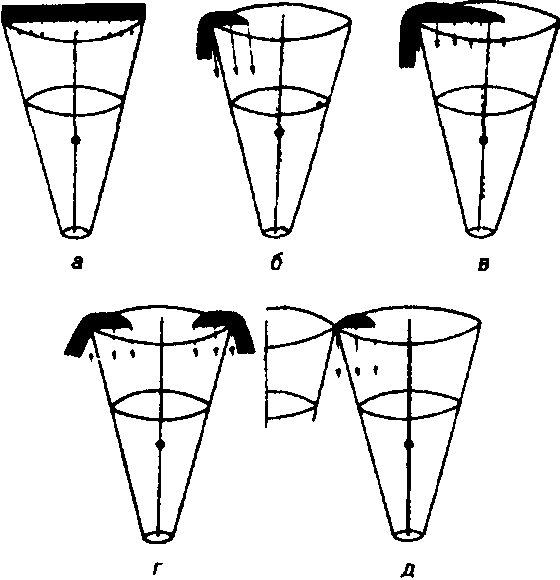

Осборн представил распределение вертикальных сил, воздействующих на зуб через окклюзионную накладку, в виде оригинальной схемы (рис.82). В первом варианте (рис.82а) окклюзионная накладка пересекает всю опорную поверхность. Равнодействующая сил, приходящихся на зуб (на схеме зуб представлен в виде усеченного конуса), проходит через опорное основание, совпадая с продольной осью зуба. При данном положении окклюзионной накладки опрокидывающий элемент отсутствует.

То же наблюдается, если имеются две окклюзионные накладки (одна с дистальной, другая - с медиальной контактной поверхности). Равнодействующая всех сил, действующих на зуб, и в этом случае лежит в вертикальной плоскости, проходя через основание опоры; опрокидывающий момент отсутствует (рис.82г).

Менее благоприятное для опорного зуба расположение накладки со стороны дефекта (рис.826), когда она покрывает менее половины контактной поверхности зуба. Равнодействующая сил, приложенных к зубу, будет проходить мимо основания опоры, и возникает момент опрокидывания, наклоняющий зуб в сторону дефекта. Такое положение можно расценивать как первичную травматическую окклюзию с необычной по направлению функциональной нагрузкой. Ее можно смягчить, если удлинить накладки (рис.82в). Опрокидывание может быть также нейтрализовано, если накладки находятся с обеих сторон или на стороне соседнего зуба (рис.82д).

Эта схема применима для клыков и премоляров. Для передних верхних зубов и моляров она непригодна. Корни верхних передних зубов отклонены латеральнее, а у верхних коренных зубов расходятся веерообразно. Для некоторых зубов эти схемы очень трудно рассчитать, хотя биомеханические основы конструирования кламмерных элементов и их расположения весьма заманчивы. В тех случаях, когда опорой будет служить нижний моляр, имеющий два корня и медиальный наклон, распределение сил также будет иным.

Система кламмеров фирмы Нея

Литые кламмеры лучше, чем проволочные, обеспечивают распределение жевательного давления. Однако, нужная форма литого кламмера была найдена не сразу. Дело в том, что она вначале слепо повторяла форму проволочного, что не улучшало его качеств.

Серьезные недостатки кламмеров и каркасов дуговых протезов порождались также недостатками сплавов, из которых они отливались. Кламмеры, как и каркасы протезов, отлитые из нержавеющей стали, были

мягкими и, следовательно, имели большую остаточную деформацию. Большая усадка сцлава при литье делала как сами каркасы дуговых протезов, так и кламмерные системы, неточными, плохо соответствующими протезному ложу.

Положение изменилось, когда были найдены нужные рецептуры хро-мокобальтовых и золотоплатиновых сплавов. Наибольшее распространение получили хромокобальтовые сплавы. Обладая большой текучестью и малой усадкой, они позволили производить точное ажурное литье всех деталей дугового протеза в один прием (цельнолитые дуговые протезы).

Кламмерные системы из хромокобальтовых сплавов, кроме своей ажурности и точности, обладают достаточной жесткостью и упругостью, что сообщает им хорошие фиксирующие и опорные свойства. Присутствие хрома в сплаве делает протезы устойчивыми к воздействию слюны.

Другим условием, способствующим улучшению качества дуговых протезов вообще и кламмеров в частности, следует считать развитие точного литья на огнеупорных моделях, позволяющих свести к минимуму усадку и деформацию.

Наконец, необходимо упомянуть еще об одном предложении, способствующем распространению цельнолитых дуговых протезов. Это — кламмерная система фирмы Нея; она была разработана в 1956 г. во Франк-фурте-на-Майне группой специалистов, в которую входили стоматологи, зубные техники, инженеры-металлурги. Авторы ее учли то обстоятельство, что перелом проволочного кламмера всегда происходит в месте его выхода

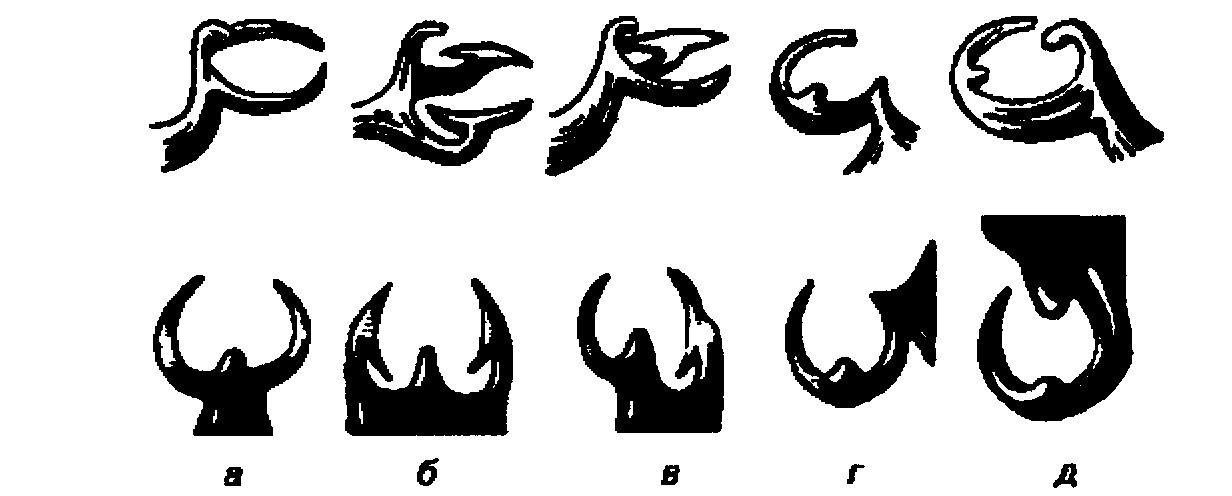

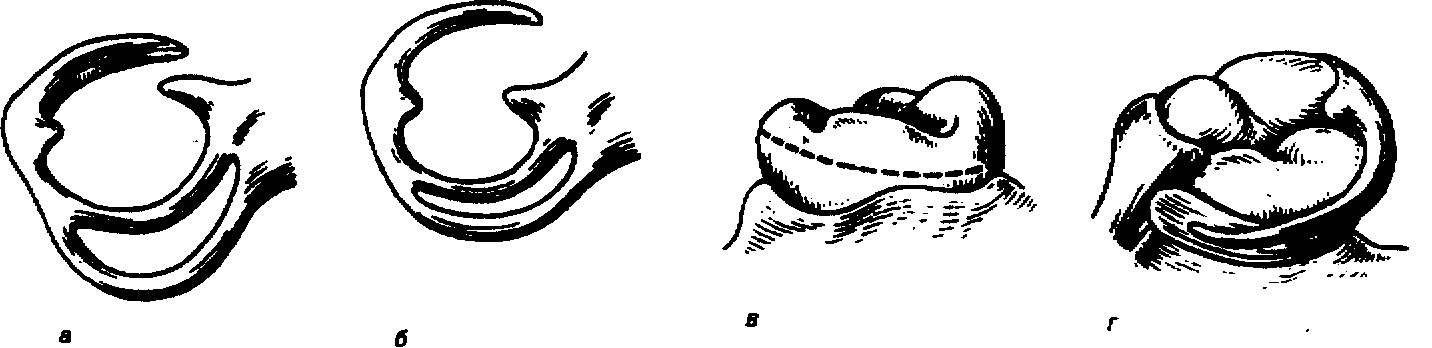

Рис. 83 Кламмеры фирмы Нея а - первого типа, б - второго типа, в - третьего типа; г -четвертого типа, д - пятого типа.

из базиса, и предложили тело кламмера и верхнюю часть его плеча делать массивными. Эта жесткая часть кламмера, располагаясь выше разделительной линии, должна охватывать зуб на 3/4 коронки. Определенное положение на зубе, жесткость этой части кламмера позволяют противодействовать боковому смещению протеза.

Плечо кламмера в описываемой системе имеет форму рога. Фикса*) ция протеза происходит на счет той части плеча, которая лежит в прише-1s ечной области. Опирающаяся функция кламмера обеспечивается окюпо-. зионной накладкой и прилегающей к ней частью тела. Как правило, клам-меры системы Нея соединяются с протезом жестко, неподвижно, что позволяет накладывать протез только в одном направлении. Жесткое соединение кламмера с протезом делает последний устойчивым во время жевания.

Поскольку протез имеет несколько кламмеров, а опорные зубы никогда не бывают параллельными, для его свободного наложения необходимо определить положение кламмера на каждом опорном зубе. Это делается на рабочих моделях и челюстях с помощью параллелометра. Методика изучения и разметки модели в параллелометре описана на стр.214.

Система фирмы Нея представлена пятью типами кламмеров (рис.83). Элементы, из которых составлены все пять типов были известны давно, но здесь они объединены в единую систему, которая позволяет решать основные вопросы крепления дугового протеза.

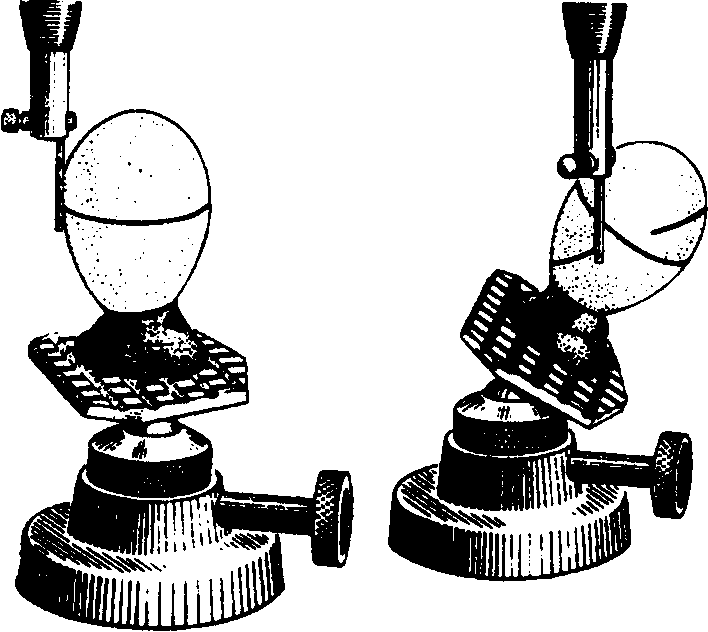

Рис. 84. Изменение положения разделительной линии в связи с изменением положения

яйцевидного тела (по Осборну). Выбор того или иного кламмера зависит от многих условий, главным из которых является расположение разделительной линии. Разделительной или межевой называют линию, которая очерчивается грифелем параллелометра (рис.84) и разделяет поверхность зуба на две части: опорную (окклюзионную) и удерживающую, или ретенционную (пришеечную). Кеннеди называл эту линию высотой контура, Гуммер - путеводной. Нам представляется, что более удобным с точки зрения звучания и содержания называть эту линию разделительной. Ее положение изменяется в зависимости от наклона зуба, что демонстративно представлено на примере с яйцевидным телом (рис.84). Разделительная линия не совпадает с

210

анатомическим экйатором. Ее расположение зависит не только от естественного наклона зуба, но и от того, какое положение придается модели в параллелометре.

Кламмеры системы фирмы Нея располагаются на зубе в определенной закономерности: опорная часть их лежит на окклюзионной и других поверхностях зуба до разделительной линии, удерживающая часть - между разделительной линией и десневым краем. .

Кламмер первого типа используется при типичном расположении -f^-разделительной линии, когда она проходит по щечной или язычной по- к<?^-верхности зуба примерно посередине коронки, в зоне, прилегающей к дефекту, и несколько приближаясь к десне в пришеечной области зуба.

Окклюзионная накладка, расположенная в жесткой части кламмера, обеспечивает опору, мешая погружению базиса протеза в ткани протезного ложа и передавая часть жевательного давления через опорный зуб на пародонт. Жесткая часть плеч, охватывающих зуб с язычной и вестибулярной сторон, надежно предупреждает боковые сдвиги протеза, стабилизируя его положение. Кроме того, они выполняют и функцию опоры. Пружинящие кончики кламмеров, расположенные в пришеечной области, обеспечивают фиксацию. Эластичную фиксирующую часть плеча кламмера располагают в зависимости от величины поднутрения: чем меньше выражено поднутрение, тем длиннее эта часть кламмера и, наоборот, фиксирующая часть меньше заходит в пришеечную область, если поднутрение глубокое.

Кламмер первого типа не применяется, если разделительная линия расположена высоко на контактной поверхности зуба, обращенной к дефекту, так как здесь его нельзя наложить на зуб без нарушений окклюзии. Жесткие части кламмера этого типа не обладают пружинящими свойствами. Поэтому их следует располагать только над разделительной линией, охватывая зуб на 3/4 его поверхности и ни в коем случае не проникая в пришеечную область. Такое расположение кламмера и его физические свойства, обусловленные конструкцией, позволяют устранить движения протеза в трансверзальном направлении.

а ' б Рис. 85. Кламмер первого типа: а - положение кламмера на зубе; б - разделительная линия.

211

Кламмер данного типа представляет собой удачное сочетание нескольких положительных свойств кламмерных конструкций, что и явилось причиной его большого распространения. Правда, его применение может ограничиваться неблагоприятным расположением разделительной линии при наклоне зубов. Однако зубы, расположенные дистально, можно покрывать искусственными коронками без опасности нарушить внешний вид. Зубы, видимые при улыбке и разговоре, при неблагоприятных условиях для наложения кламмера первого типа не следует покрывать коронками, а надо использовать другие виды кламмеров.

Рис. 86. Разновидность кламмера второго типа.

Кламмер второго типа представлен окклюзионной накладкой, соединенной с телом, и двумя Т-образными плечами, прикрепленными к седлу либо к язычным или небным дугам. Его еще называют раздвоенным, или расщепленным (рис.86а,б,в,г). Известно множество различных вариантов этого кламмера. Они отличаются главным образом формой и расположением плеча, которое соединяет фиксирующий конец кламмера с протезом.

Рис. 87. Кламмер третьего типа и его положение на зубе с вестибулярной (а) и язычной (б) поверхностей.

212

Окклюзионная накладка этого кламмера обеспечивает жесткую опору, а пружинящие плечи, расположенные в пришеечной части зуба, создают хорошую фиксацию. Жёсткая часть кламмерных плечей обычно мала, поэтому кламмер не создает достаточного крепления в трансверзаль-ном направлении.

Этот тип кламмера применяется при атипичном расположении разделительной линии, когда она проходит высоко в ближайшей к дефекту зоне и опущена в отдаленной. При такой разделительной линии нельзя расположить в близлежащей зоне опорную жесткую часть обычного опорно-уцерживающего кламмера без нарушения прикуса. На рис.89 представлены три различных варианта этого типа кламмера.

Большое значение для функции кламмера имеет пружинящее свойство связующего плеча. Плечо должно равномерно суживаться по направлению к концам, что позволяет ему пружинить. Как показано на рис.89, плечо может иметь Т- или L-образную форму.

Кламмером третьего типа часто называют кламмер типа 1 -2 (рис.87). Это название отражает его конструкцию, поскольку одно его плечо является частью кламмера первого типа, а второе - частью кламмера второго типа. Кламмер третьего типа применяется, если разделительная линия имеет неодинаковое направление на различных поверхностях зуба. Чаще всего это наблюдается на молярах при их наклоне, а иногда и развороте. При этом на щечной поверхности разделительная линия имеет типичное, а на противоположной - диагональное направление. Чаще всего типичная разделительная линия обнаруживается на небных поверхностях верхних зубов (моляров) и на щечных - нижних.

По своим свойствам этот кламмер почти не уступает кламмеру первого типа. Жёсткая окклюзионная накладка обеспечивает хорошую опору, а плечи кламмера создают достаточную опору и крепление.

Рис. 88. Кламмер четвертого типа: а - обратного действия; б - заднеобратного действия.

213

• Кламмер четвертого типа часто называют одноплечим обратно деЯИ

ствующим (рис.88). Его применяют на зубах с атипичным расположение!!* разделительной линии, что наблюдается при щечном или язычном накло^я не премоляров, клыков, а также при их конической форме или низкой клинической коронке. •

При язычном наклоне зуба разделительная линия поднимается высоко на стороне наклона (язычной), одновременно опускаясь на противопо»» ложной (вестибулярной). При вестибулярном наклоне, наоборот, раздели» тельная линия поднимается высоко на щечной поверхности и опускается низко на язычной. Таким образом, на одной стороне зуба создаются условия для расположения жесткой части кламмера и нет возможности для рас* положения ретенционной части плеча.

При расположении кламмера на подобных зубах руководствуютс» следующими принципами. Жёсткую часть кламмера помещают, например^ на щечной поверхности (если зуб наклонен в язычную сторону), где им» ется большая опорная поверхность, позволяющая установить эту часть кламмера без нарушений окклюзии. Затем кламмер огибает дистальную контактную поверхность зуба, его окклюзионная лапка ложится в фиссуру и переходит на язычную поверхность. Здесь он пересекает разделительную линию и, располагаясь своим пружинящим концом в пришеечной части, обеспечивает фиксацию протеза.

Этот кламмер соединен с каркасом протеза телом, которое в зависимости от наклона зуба может располагаться то с язычной (небной), то с вестибулярной поверхности. Когда оно располагается с язычной или небной поверхности, его называют кламмером обратного действия (рис.88). Если же оно покоится с вестибулярной поверхности, то говорят о кламме-ре заднеобратного действия (рис.88). Таким образом, у этого кламмера имеются две разновидности. Обратнодействующие кламмеры с успехом применяются при концевых седлах без дистальной опоры. Их окклюзионные накладки создают опору, а плечо фиксирует протез.

Рис. 89. Кламмер пятого типа и его расположение на зубе: а,б - конструкция кламмера; в - положение разделительной линии; г - положение кламмера на зубе.

214

Поскольку такой кламмер обеспечивает одностороннюю ретенцию для усиления фиксирующего действия кламмерной системы, показано применение ему подобного или другого, но с противоположной стороны.

Кламмер пятого типа носит название одноплечего кольцевого. Его применяют на наклонных одиночно стоящих молярах с высоко поднятой разделительной линией на стороне наклона и низко опускающейся на противоположной стороне (рис.89). Тело кламмера лежит на опорной поверхности, полностью окружая зуб, отчего его и называют кольцевым. Пружинящий кончик плеча кламмера заходит в пришеечную зону на стороне наклона в имеющийся здесь пункт ретенции. При наличии двух окклюзионных накладок и почти кругом охватывая зуб, он обеспечивает хорошую опору, но фиксирующие его свойства выражены слабо. Поэтому применение его, как и при обратнодействующих кламмерах, всегда предусматривает усиление фиксации подобным или иным кламмером с другой стороны. Для увеличения жесткости кольцевидного кламмера создают второе укрепляющее тело, идущее или от дуги, или от седла.

Телескопические коронки

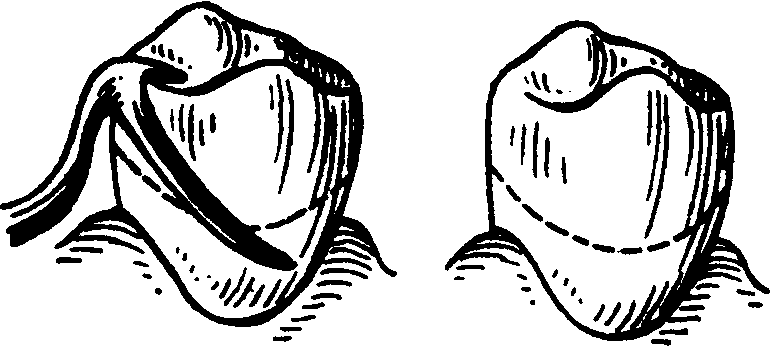

Этот вид фиксатора состоит из двух частей - внутренней и наружной. Внутренняя часть представлена металлическим колпачком, покрывающим культю зуба. Наружной частью является коронка с выраженной анатомической формой. Внутреннюю часть (колпачок) укрепляют на зубе цементом, наружную (коронка) соединяют с протезом. Обе части кламмера образуют механическое соединение, разделение которого возможно только при вертикальном движении протеза. По принципу передачи жевательного давления на опорные зубы телескопические фиксаторы следует отнести к опорно-уцерживающим.

Телескопические крепления бывают различной конструкции, но чаще применяются телескопические полные, т.е. двойные коронки. Предложены также их модифицированные формы (А.П.Коновалов). Препарирование зубов под телескопические коронки аналогично подготовке под литые коронки. При этом снимают значительно больше тканей зуба, чем при препарировании его под штампованную коронку. Препарирование желательно вести под контролем рентгеновского снимка. Если можно снять толстый слой твердых тканей, наружная телескопическая коронка по эстетическим соображениям может снабжаться облицовкой из пластмассы или фарфора. Такие коронки показаны при суженной полости зуба и оральном наклоне его.

Телескопические крепления показаны при низких клинических коронках опорных зубов, когда обычные опорно-удерживающие кламмеры не обеспечивают хорошей фиксации протеза.

215

Замковые и суставные крепления

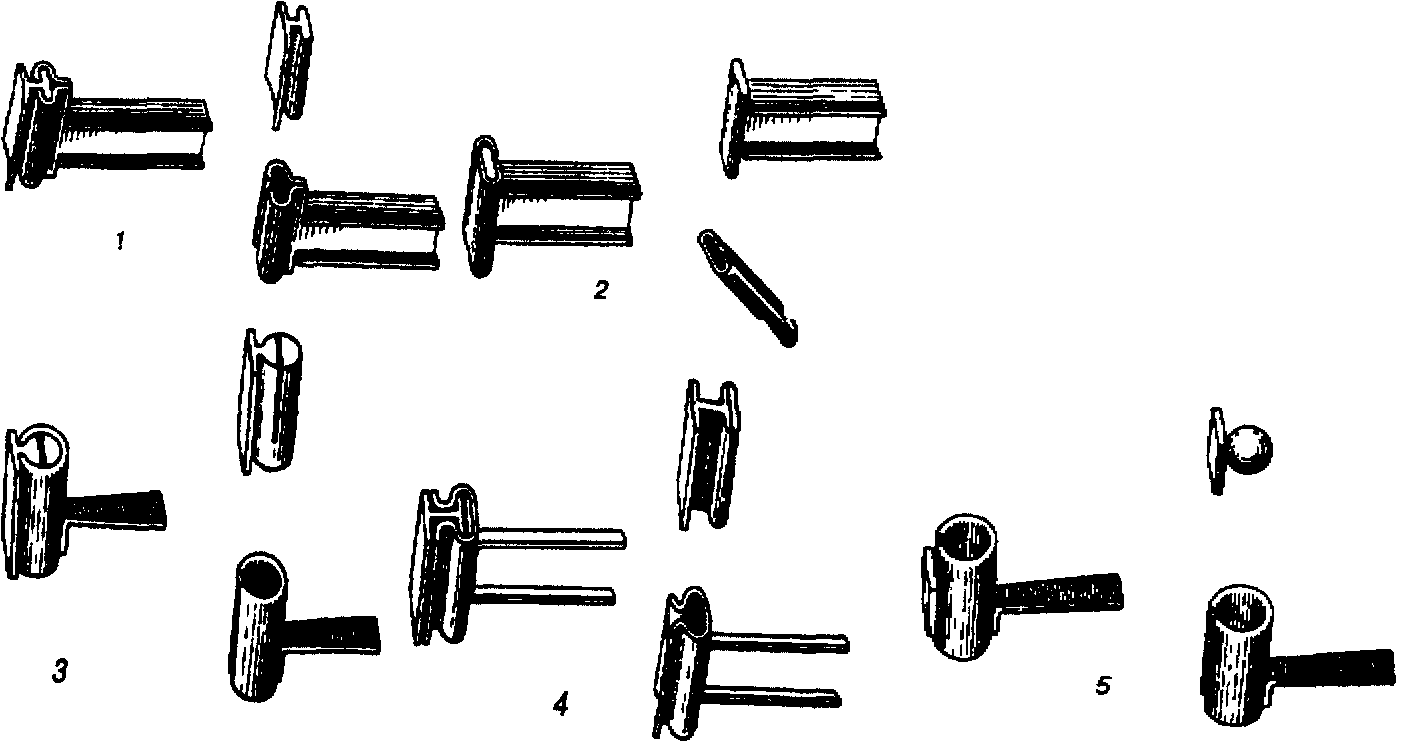

Замковые крепления (атачмены) состоят из двух частей. Перва^ укрепляется на опорном зубе на вкладках, полукоронках или полных ко. ронках. Она неподвижна и называется матрицей. Вторая часть замкового соединения входит в матрицу и может быть названа вкладочкой. Она жестко соединена с протезом и совершает движение только вместе с ним (рис.90).

Все замковые соединения, как правило, обеспечивают относительную подвижность протеза в вертикальном направлении, что позволяет свободно вставлять и вынимать его. В одних конструкциях подвижность вкладочной части этим и ограничивается, в других возможны движения типа шарнирных.

Между действием кламмера и замковым креплением имеется существенная разница. Кламмер можно настроить так, что при покое протеза он не будет обладать активной силой. Он находится под напряжением лишь во время движения протеза. Несколько иное положение складывается в замковых креплениях. Чтобы создать силы трения, одна из наружных частей должна все время находиться в состоянии напряжения. Это приводит к быстрому изнашиванию материала и поломке замкового крепления.

Рис. 90. Замковые крепления (по А.АТремякиной и В Д.Шорину) 1 - замок рельсовый с малым упором; 2 • замок коробчатый с упором; 3 - замок цилиндрический; 4 - замок рельсовый большой; 5 - замок шароамортизационный.

216

Замковые крепления можно применять при достаточной высоте клинической коронки. Для их изготовления пользуются сплавом золота и платины с добавлением иридия, КХС, эластическими пластмассами. Трудность замены замкового соединения делает ограниченной область их применения.

Балочные крепления

Балочные крепления используются при протезировании включенных дефектов. Суть балочного крепления заключается в следующем. Опорные зубы покрывают коронками, а корни - колпачками. К ним припаивают штангу (балку) из четырехгранной овальной или круглой проволоки (рис. 91). Благодаря балке зубы объединяются в блок, что делает их более устойчивыми.

В седло дугового протеза вваривают полугильзу, точно повторяющую внешние контуры балки, на которую она будет опираться. Давление про-

Рис. 91. Балочная система крепления съемного протеза

теза при этом передается на балку и в малой степени на слизистую оболочку альвеолярного отростка. Эта системы разработана Шредером и Румпелем. Дольдер предложил применять фиксаторы из упругого металла или пластмассы, защелкивающиеся на балке, при наложении съемного протеза.

Таким образом, при использовании балок изготовляют два протеза (съемный и несъемный), которые должны точно соответствовать друг другу. Чем больше зубов объединено балочной системой, тем большая точность необходима при изготовлении протеза. Применение этого крепления возможно лишь при высоких клинических коронках опорных зубов. При малой высоте коронковой части зубов не остается места для базиса протеза и искусственных зубов.

К этим двум недостаткам следует добавить опасность отрыва балки от коронок опорных зубов, так как малая площадь спайки не обеспечивает должной прочности. Подобная опасность более вероятна при употреблении нержавеющей стали и хромокобальтовых сплавов и менее при использовании сплава золота с платиной.

217

Соединение кламмера с протезом

При протезировании частичным съемным протезом с применение!*-различных систем кламмерной фиксации встает вопрос о способе соединв* i ния кламмеров с протезным базисом. Своеобразие проблемы вытекает из разницы в податливости периодонта и слизистой оболочки альвеолярной части. По данным В.И.Кулаженко, податливость слизистой оболочки приблизительно в 20 - 60 раз больше податливости опорных тканей зубов. В результате такой разницы возникает различие в нагрузке отдельных участков слизистой оболочки и пародонта опорных зубов. Отсюда» сложность распределения жевательного давления между альвеолярным гребнем и опорными зубами: необходимо предупредить разрушающее действие протеза на опорные зубы. )

Существуют жесткое, пружинящее и суставное соединения кламмера с базисом протеза. При первом кламмер соединен с протезом неподвижно и жевательное давление, приходящееся на протез, передается опорным зубам через кламмер.

Рис. 92. Пружинящее соединение кламмера с протезом.

При втором способе плечи кламмера соединены с протезом посредством длинного пружинящего тела. В этом случае на зубы передается часть давления протеза, другая часть поглощается пружинящим рычагом (рис.92). Эффективность пружины зависит от ее длины, профиля поперечного сечения, характера материала и его термической обработки. Лучшими рессорными свойствами обладает пружина из проволоки. Плоские и полу-круглые литые пружины из нержавеющей стали, да еще поставленные на ребро, недостаточно эластичны.

При третьем способе (суставные соединения) предусмотрено устройство шарнира. Кламмер лишь удерживает протез, не передавая давления на опорные зубы. При суставном соединении нагрузка сразу пере*

218

дается на слизистую оболочку альвеолярного гребня. Пружинящее соединение, напротив, передает нагрузку на слизистую оболочку альвеолярного гребня немного позже, когда периодонт зуба окажется уже в соответствующем напряжении. При жестком соединении повышается функциональная нагрузка на пародонт опорных зубов, одновременно снижается нагрузка на ткани альвеолярного гребня. При использовании сустава, наоборот, опорные зубы нагружают меньше, чем альвеолярные гребни.

Выбор опорных зубов для кламмерной фиксации

К опорным зубам предъявляется несколько общих требований. Во-первых, они должны быть устойчивыми. При патологической подвижности зубов их следует блокировать с рядом стоящими для образования устойчивости системы. Зубы с хроническими околоверхушечными воспалительными очагами могут использоваться для опоры только после успешного пломбирования каналов. При неполном пломбировании канала включение зуба в кламмерную систему рискованно.

Во-вторых, зубы должны иметь выраженную анатомическую форму. Для кламмерной фиксации непригодны зубы с низкой или конусовидной коронкой, обнаженной шейкой и резким нарушением соотношений длины клинической коронки и корня. Эти недостатки являются относительным противопоказанием. После специальной подготовки такие зубы могут быть включены в число опор кламмерной системы.

В-третьих, надо учитывать взаимоотношения опорного зуба с антагонистами. Эти взаимоотношения могут быть настолько тесными, что даже небольшая окклюзионная накладка, помещенная в фиссуру на жевательной поверхности, будет нарушать смыкание зубов. В подобных случаях для размещения опорного элемента следует выбрать другой зуб или окклюзионную накладку превратить в окклюзионную вкладку, а на опорный зуб наложить коронку. Можно использовать коронки с пришеечными выступами. Перечисленные условия - не единственные требования для правильного размещения кламмеров. Важное значение имеет расположение кламмеров в определенном порядке в соответствии с кламмерными линиями.

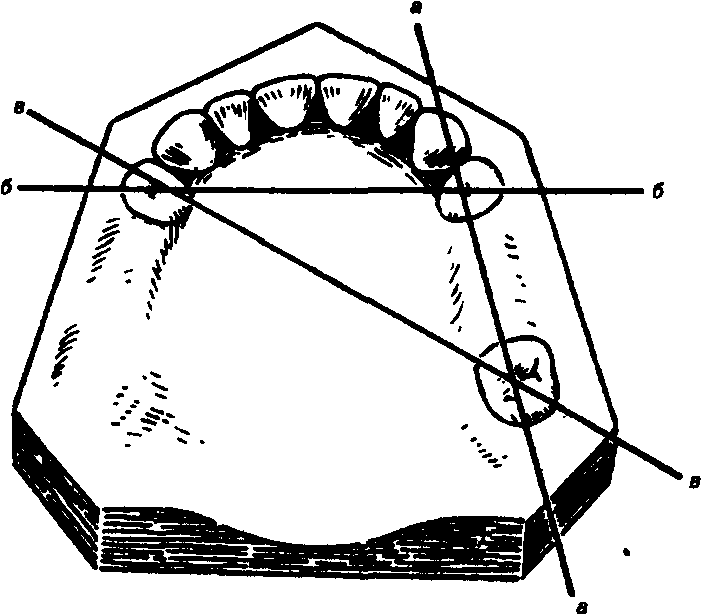

Под кламмерной линией подразумевается воображаемая линия, проходящая через опорные зубы. Она является осью, вокруг которой возможно вращение протеза. Кламмерная линия может проходить в поперечном (трансверзальном), косом (диагональном), переднезаднем (сагиттальном) направлениях (рис.93). Выбор ее имеет важное значение. Наименее выгодным направлением для упомянутой линии следует считать сагиттальное (одностороннее), поскольку при нем возможны опрокидывание протеза и перегрузка опорных зубов. К подобному расположению кламмеров можно прибегать только в том случае, если сохранившиеся зубы находятся на одной

219

стороне. Фиксация протезов при этом несколько облегчается при глубоко»» небе и, если на противоположной стороне сохранился хорошо выраженный альвеолярный гребень.

Рис. 93. Направление кламмерных линий: а-а - сагиттальное; б-б - трансверзальное; в-в -диагональное.

Наилучшим способом крепления частичного съемного протеза следует считать двустороннее расположение кламмеров. При этом на верхней челюсти следует отдать предпочтение диагональному направлению клам-мерной линии. На нижней челюсти лучшая фиксация обеспечивается, если кламмерная линия имеет поперечное направление. Следует заметить, что направление кламмерной линии не всегда зависит от желания врача, а определяется топографией дефектов и состоянием пародонта оставшихся зубов.

При протезировании дуговыми протезами с применением опорно-удерживающих кламмеров размер протезного базиса, как правило, уменьшается. Вместе с этим понижается и устойчивость протеза. Чтобы предупредить его вращение или опрокидывание и в связи с этим уменьшить вредное влияние протеза на опорные зубы, применяют несколько кламмеров. Их размещают так, чтобы линии, соединяющие опорные зубы, образовали замкнутые геометрические фигуры. При этом опорные зубы должны располагаться как можно дальше друг от друга, чтобы фигура занимала как можно большую площадь.

При фиксации кламмерной системой из опорноудерживающих элементов нагрузка на опорные зубы становится большей, чем при использовании простых скользящих, т.е. удерживающих, кламмеров. Поэтому при протезировании дуговыми протезами следует систему крепления строить на большем количестве опор. Такое крепление протеза называется плоскостным в отличие от линейного, когда имеются две опоры, или точечного, когда протез удерживается одним кламмером.

220

Не следует необоснованно расширять показания к покрытию опорных зубов металлическими коронками. Показаниями к использованию коронок являются аномальные формы зуба или разрушение его кариесом, обнажение шейки, вызывающие удлинение клинической коронки, гиперестезия эмали, наклон зуба в сторону дефекта, нарушающий параллельность опор.

Показания к покрытию опорных зубов коронками при использовании опорно-удерживающих кламмеров могут быть расширены, а при употреблении только удерживающих кламмеров должны быть сужены.

Построить рациональную систему кламмерной фиксации - задача весьма трудная. Этому мешают недостаток зубов, их неудачное расположение, а иногда и неудобная форма альвеолярного гребня или плохое состояние слизистой оболочки, покрывающей его. Кламмерная система может быть признана удовлетворительной, если она осуществляет фиксацию в одинаковой степени на всех опорных зубах; исключает опрокидывание или вращение протеза; не увеличивает межальвеолярную высоту на окклюзионных накладках; минимально нарушает эстетические нормы;

кламмеры не создают травматическую окклюзию, для чего одно плечо должно фиксировать протез, а другое противодействовать ему, т.е. предотвращать сдвиг его в ту или иную сторону (реципрокное действие). В пластиночных протезах реципрокным действием обладает базис протеза, прилегающий к зубу с язычной стороны.