Глава 6

ЗАДАЧИ ЭКСПЕРТНОГО ИССАЕАОВАНИЯ МИКРООБЪЕКТОВ

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Философы перепутали равенство со схожестью.

Люли, действительно, родятся схожими — да, но

не равными».

Антуан ле Ривароль

Из всего комплекса задач судебной микрообъектологии решение

экспертной задачи подводит итог всей деятельности по использованию

микрообъектов на стадии предварительного следствия1. Именно экс-

пертиза направлена на преобразование потенциальной информации,

заключенной в микрообъектах (в совокупности с другими материалами

дела), в криминалистически значимую доказательственную информа-

цию, которая может быть использована для правильного решения уго-

ловного дела.

Необходимость в четком определении задач экспертного исследо-

вания раскрывается следующими положениями. Прежде чем назначать

экспертизу по исследованию микрообъектов, следователь, дознава-

тель, суд должны определиться в отношении устанавливаемого объек-

тивного факта, входящего в предмет исследования и представляющего

практическую значимость для следствия. В свою очередь, это возможно

только в процессе познания экспертом изучаемого им носителя инфор-

мации о произошедших в прошлом событиях. «Именно эта информация

служит основой для внутреннего убеждения эксперта о существовании

или отсутствии факта или совокупности фактов, относящихся к делу.

Получение же этой информации базируется на знаниях, навыках и уме-

ниях эксперта правильно выбрать и применить методику и предусмот-

ренные ею методы и технические средства. Выбор той или иной мето-

дики зависит, в свою очередь, от задач и особенностей объектов

исследования»2.

1 Вполне естественно, что итогом всей деятельности по использованию микрообъек-

тов является оценка результатов их экспертного исследования следствием и судом. Од-

нако это в большей степени относится к области методики расследования преступлений в

целом (оценка всего комплекса доказательств в их совокупности), чем непосредственно к

судебной микрообъектологии.

2 Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза: курс общей теории. М., 2006. С. 164.

189

Задачи экспертного исследования микрообъектов определяются

в каждом конкретном случае ситуационно, т. е. в зависимости от об-

стоятельств дела. Вместе с тем они должны опираться на общие клас-

сификационные положения, принятые в судебной экспертизе. Реализа-

ция же их в судебной микрообъектологии как самостоятельном учении

с ярко выраженной практической направленностью, имея ввиду специ-

фику микрообъектов, требует, однако, особого рассмотрения этого во-

проса. Кроме того, в специальной литературе эти задачи представлены

весьма разнообразно и несистематизированно.

Классификация экспертных задач, определение наиболее актуаль-

ных из них основывается на данных о типичных ситуациях, в которых

микрообъекты (вещества и материалы) наиболее часто вовлекаются

в сферу события происшествия и являются искомыми по делу элемен-

тами вещной обстановки. Разработка содержания этих задач основы-

вается на имеющихся частных и типовых методиках исследования объ-

ектов. И, наоборот, на базе этих методик разрабатываются схемы

исследования объектов различной природы и алгоритмы решения ти-

повых задач1.

Первое и главное основание классификации экспертных задач — ис-

комое, которое определяется предметом доказывания и обстоятельст-

вами конкретного дела.

В общем виде экспертные задачи определяются возможностями ис-

следования объекта экспертизы и ее предметом2. Судебно-экспертные

исследования связаны с выявлением и изучением свойств и признаков

объектов, которые в результате предметно-практической и познава-

тельной деятельности позволяют установить некоторые ранее имев-

шие место события либо иные фрагменты реальности .

Нельзя сказать, что развитие представлений о классификации экс-

пертных задач прошло ряд определенных четко выраженных времен-

ными интервалами этапов, характерных, например, для формулирования

предмета криминалистики, становления теории судебной экспертизы,

теории судебной фотографии других проблемных вопросов и учений.

Многие ученые в разное время обращались к этой проблеме, кото-

рая свое развитие в отечественной криминалистике отсчитывает от ра-

боты Е. Ф. Буринского 1903 года «Судебная экспертиза документов,

1 См.: Криминалистическое исследование волокнистых материалов и изделий из них.

Вып. 1.М., 1983. С. 9.

2 См.: Энциклопедия судебной экспертизы / под ред. Т. В. Аверьяновой, Е. Р. Россий-

ской. М., 1999. С. 129; Зинин А. М., Майлис Н. П. Судебная экспертиза: учебник. М., 2002.

С. 22.

3 См.: Аверьянова Т. В. Указ. соч. С. 163.

190

производство ее и пользование ею»1. Однако ни одно из предложений

как самой классификации, так и оснований деления задач ни в какие

времена не принимались всеми хотя бы в общем и целом. Нет единст-

ва во мнениях и сегодня. Это относится и к общей теории судебной

экспертизы и, в особенности, к теории судебной экспертизы, связанной

с микрообъектами.

Пожалуй, единственное, в чем сходятся мнения, это выделение

в качестве самостоятельного элемента классификации — идентифика-

ционной задачи. Теория криминалистической идентификации историче-

ски оказалась первой и одной из самых разработанных частных крими-

налистических теорий, выступившей не как сумма отдельных

теоретических построений, а как систематизированное знание, как упо-

рядоченная система понятий2.

Первоначально, в период становления криминалистической эксперти-

зы, все задачи были разделены на идентификационные и неидентифи-

кационные, что соответствовало общему уровню развитости теорети-

ческой базы. Однако расплывчатость термина «неидентификационные

задачи», который, в сущности, сводится лишь к определению задачи

как противоположной идентификации, привело к отказу от такого деле-

ния и послужило основанием к открытию дискуссии по классификации

экспертных задач с выделением в конечном итоге диагностики. И не

просто замены термина «неидентификационные задачи» на «диагно-

стику», а формирование теории диагностики, классификации задач уже

в ее рамках, системы методов и т. д.

С. М. Потаповым был введен термин «родовое тождество» ,

А. Р. Шляховым — «родовая (групповая) идентификация»4, другие уче-

ные использовали термины «групповая принадлежность» и «установ-

ление групповой принадлежности»5. Терминологическое разнообразие

не только не внесло какой-либо определенности, но, напротив, привело

к смешению понятий и вкладываемой в каждый из терминов смысловой

нагрузки. «Ряд криминалистов (А. Р. Шляхов и др.) продолжает придер-

живаться традиционных взглядов на существо и значение родовой

(групповой) идентификации как на один из важнейших видов и этапов

1 Буринский Е. Ф. Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование

ею. СПб., 1903. С. 281-282.

2 См.: Белкин Р. С. Курс криминалистики: в 3 т. Т. 2: Частные криминалистические тео-

рии. М., 1997. С. 244.

3 Потапов С. М. Введение в криминалистику. М., 1946. С. 16.

4 Шляхов А. Р. Организация и производство криминалистической экспертизы В СССР //

Теория и практика криминалистической экспертизы. М., 1962. Вып. 9. С. 54.

Селиванов Н. А. Установление групповой принадлежности объектов в судебной экс-

пертизе // Советская криминалистика на службе следствия. М., 1961. Вып. 15. С. 81;

Эйсман А. А. Вопросы установления групповой принадлежности (родовой идентифика-

ции) в криминалистике // Проблемы судебной экспертизы. М., 1961. С. 1.

191

криминалистического отождествления. Другие ученые, не видя сущест-

венной разницы между родовой (групповой) идентификацией и уста-

новлением родовой (групповой) принадлежности (Н. А. Селиванов,

А. А. Эйсман и др.), используют в своих работах либо и тот и другой

термин на равных правах, либо термин «установление родовой (группо-

вой) принадлежности» в значении «родовая (групповая) идентификация»1.

Положение изменилось с выходом в свет двух работ В. А. Снеткова,

в которых он употребил, применительно к экспертным задачам, термин

«диагностика»2.

Современная трактовка этого термина была сформулирована Ю. Г. Ко-

руховым, который отмечал, что «криминалистическая диагностика —

это определение свойств и состояния изучаемого объекта (любого

предмета, события, явления, ситуации), установление наличия в нем

элементов отражения события, имевшего места преступления, выявле-

ние причинной связи изменений объекта (отражений в нем) с событием

преступления в целях установления истины по делу»3.

Такое широкое понятие криминалистической диагностики, включаю-

щее выяснение практически всех возможных обстоятельств рассле-

дуемого события, не привело, однако, к окончанию дискуссии. Многими

авторами предлагается более расширенный перечень видов эксперт-

ных задач.

Так, например, сам Ю. Г. Корухов предложил трехчленную класси-

фикацию, включающую классификационные, диагностические и иден-

тификационные задачи4. Такую же структуру предлагают В. Ф. Орлова,

А. Р. Шляхов5, А. М. Зинин, Н. П. Майлис6 и другие ученые.

К идентификационным задачам в такой классификации относятся

задачи, направленные на установление индивидуально-конкретного

тождества. Диагностические задачи направлены на установление при-

роды объекта, его целевого назначения, области применения; свойств

и состояния объекта, условия его возникновения, функционирования,

1 Снетков В. А. Кисин М. В. К вопросу о родовой (групповой) криминалистической

идентификации //Труды ВНИИОП. 1965. № 9. С. 18.

2 Снетков В. А. Проблемы криминалистической диагностики // Тр. ВНИИ МВД СССР.

М., 1972. Вып. 23. С. 103-106; Снетков В. А. Проблемы использования диагностики в

криминалистике // Проблемы совершенствования следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий в аспекте ликвидации преступности в СССР. Алма-Ата, 1974.

3 Корухов Ю. Г. Соотношение криминалистической диагностики и распознавания //

Криминалистические методы и средства в раскрытии и расследовании преступлений: в 2-х т.

Т. 1.М., 2006. С. 91.

4 См.: Корухов Ю. Г. Криминалистическая диагностика в расследовании преступлений.

М., 1998. С. 68.

5 См.: Орлова В. Ф., Шляхов А. Р. Принципы классификации задач криминалистиче-

ской экспертизы //Актуальные проблемы судебной экспертизы. М., 1984. С. 49-67.

6 См.: Зинин А. М., Майлис Н. П. Указ. соч. С. 22.

192

изменения; механизма возникновения объектов, причины появления

определенных последствий, результатов и т. п. К классификационным

были отнесены задачи, решающие вопросы установления принадлеж-

ности объектов к определенному классу.

Следует отметить, что А. М. Зинин и Н. П. Майлис при этом подчер-

кивали, что классификационные задачи могут решаться не только как

самостоятельные, но и в ходе диагностических и идентификационных

исследований1. В идентификации решением классификационной зада-

чи является тот этап исследования, когда проверяемый объект относят

к определенному, заранее установленному классу объектов. В диагно-

стическом — установление того или иного обстоятельства в случае,

когда наукой заранее определен класс состояния каких-то объектов, и

состояние исследуемого объекта ему соответствует.

Подробный анализ предлагавшихся классификаций проведен

Т. В. Аверьяновой при подготовке курса общей теории судебной экс-

пертизы, в котором представлены наиболее часто встречающиеся мне-

ния2. Так, например, предлагалось классифицировать задачи:

— на идентификационные, диагностические, ситуационные, класси-

фикационные3;

— идентификационные, диагностические классификационные, диаг-

ностические задачи исследования состояния4;

— идентификационные, ситуационные, реставрационные, классифи-

кационные, диагностические5;

— идентификационные, классификационные, диагностические, рес-

титуционные, прогностические, ретроспективные6;

— идентификационные, диагностические классификационные, диаг-

ностические задачи состояния, атрибутивные (вспомогательные)7 и др.

Таким образом, наиболее часто, помимо идентификационных (кото-

рые присутствуют во всех классификациях) и диагностических задач,

встречаются классификационные и ситуационные.

1 См.: Зинин А. М., Майлис Н. П. Указ. соч. С. 23.

2 См.: Аверьянова Т. В. Указ. соч. С. 167-172.

3 См.: ВинбвргА. И., Малаховская И. Т. Судебная экспертология. Волгоград, 1984.

4 См.: Рудченко А. И. Классификация и структура решения диагностических эксперт-

ных задач, их место в системе задач судебной экспертизы // Теоретические вопросы су-

дебной экспертизы. М., 1981. Вып. 48.

5 См.: Пучков В. А. О формировании и развитии судебного материаловедения // Ре-

фераты криминалистических чтений. М., 1979. Вып. 26. С. 12.

6 См.: Толстухина Т. В. Современные тенденции развития судебной экспертизы на

основе информационных технологий: автореф. дис. ...д-ра юрид. наук. М., 1999. С. 19.

7 См.: Рудченка А. И. Классификация и структура решения диагностических эксперт-

ных задач, их место в системе судебной экспертизы // Теоретические вопросы судебной

экспертизы, м., 1993. С. 104-105.

193

Сопоставление содержания классификационных и диагностических

задач позволило Р. С. Белкину следующим образом сформулировать

свою точку зрения, «...распознавание как предпосылка диагностики

есть установление сходства с заведомо сходным объектом, включение

исследуемого объекта в ту классификационную нишу, которую занима-

ет этот известный объект, т. е. фактически классификация исследуемо-

го объекта. Не всякая диагностика суть и исключительно классифика-

ция, но зато всякое классифицирование охватывается понятием

диагностики...Так называемые классификационные задачи представ-

ляют собой разновидность задач диагностических и поэтому не требуют

выделения их в самостоятельный класс»1.

Анализ содержания тех задач, которые в литературе именуются си-

туационными, свидетельствует, что они заключаются в установлении

состояния обстановки, положения участников и других элементов рассле-

дуемого события. «Если сопоставить это содержание, — пишет Т. В.

Аверьянова, — с понятием диагноза, диагностической задачи (установ-

ление состояния, природы, признаков и т. п. объектов), то становится

очевидным, что ситуационные исследования фактически преследуют те

же цели»2.

То есть, и классификационные, и ситуационные, и диагностические

задачи несут одну и ту же смысловую нагрузку, что позволяет принять

для экспертной практики двухчленную классификацию, состоящую из

идентификационных и диагностических задач.

Мы полностью согласны с таким делением, но лишь при одном ус-

ловии: двухчленная классификация является начальной, базовой.

И в рамках диагностики, и идентификации могут быть проведены самые

разные исследования, а, следовательно, внутри них должны быть вы-

делены несколько самостоятельных задач, или подзадач, по основанию

конечной цели экспертизы.

Вне всякого сомнения, классификация объекта исследования, на-

пример, при отнесении микрообъекта к объекту волокнистой природы,

установлении вида волокнообразующего полимера по характерным

признакам и множество других в широком смысле относятся к «уста-

новлению диагноза». Однако во многих случаях это самостоятельная

экспертная задача — конечная цель исследования. То же можно ска-

зать, например, и об определении по морфологии микроосколков стек-

ла причины разрушения изделия, механизма ДТП по субстациональным

или морфологическим изменениям микрообъектов лакокрасочного по-

крытия автомобиля и т. д. — это также «диагноз», но «диагноз» специ-

1 Белкин Р. С. Курс криминалистики. М., 2001. С. 262.

2 См.: Аверьянова Т. В. Экспертные задачи: понятие и классификация // Известия

Тульского гос. ун-та. Тула, 2001. Вып. 4. С. 75-81.

194

фический, он констатирует ситуацию, в которой были произведены те

или иные действия и не имеет ничего общего с «диагнозом классифи-

кационным».

Классификация видов диагностики может осуществляться с учетом

характеристик предмета, объектов, методов, технических условий ре-

шения диагностической задачи. Так, по мнению А. М. Зинина и Н. П.

Майлис, по предмету может быть проведена диагностика природы,

свойств предметов; по объектам — лиц, предметов, веществ, материа-

лов, различных явлений и их отображений; по методам — почерковед-

ческая, автороведческая, трасологическая и т. д.; по техническим усло-

виям — лабораторная, полевая и т. д. Т. В. Аверьянова, в целом

соглашаясь с предложенной классификацией, предлагает заменить ме-

тод на область специальных знаний, так как в большинстве экспертиз

могут использоваться одни и те же методы (наблюдение, измерение,

описание, микроскопия и т. д.).

В литературе существуют и другие основания классификации экс-

пертных задач. Например, на основе этапности исследовательского

процесса на конечные, промежуточные и вспомогательные1.

Вопрос о классификации есть вопрос о структуре научного знания и

представляет собой систему распределения каких-либо однородных

предметов или понятий по классам, отделам и т. п. по определенным

общим признакам2. При построении научной классификации весьма

важен правильный выбор ее основания, т. е. признаков или свойств

системы, на основании которых осуществляется группировка3.

Не говоря о нецелесообразности использования имеющихся клас-

сификаций задач, которые могут быть эффективными в определенных

условиях, все они носят функциональный характер. Для практической

же экспертной деятельности, по нашему мнению, все диагностические

задачи могут быть, кроме того, дифференцированы на группы по осно-

ванию целей каждой из них. Такая классификация, во-первых, отражает

суть процесса доказывания; во-вторых, находится в логической связи

с вопросами, ставящимися на разрешение экспертизы; в-третьих, ниве-

лирует существующие разногласия, и, наконец, более удобна и понятна

как для развития научных разработок, так и для практического исполь-

зования.

В свою очередь, каждая из задач может быть подвергнута дальней-

шей дифференциации в зависимости от объекта исследовании и во-

просов, интересующих следствие. Таким образом формируется много-

1 См.: Основы судебной экспертизы. Ч. 1: Общая теория. М., 1997. С. 78-79.

2 См.: Словарь русского языка: в 4-х т. / под ред. А. П. Евгеньевой. 2-е изд., испр. и

доп. Т. 2. М., 1984. С. 54.

3 См.: Штоф В. А. Введение в методологию научного познания. М., 1978. С. 115-116.

195

уровневая классификационная система, отражающая суть исследователь-

ского процесса и дающая возможность точно определиться с целью ис-

следования (по подобию классификации самих объектов исследова-

ния).

Классификация экспертных задач исследования микрообъектов мо-

жет быть построена по такому же принципу и на основе подчиненности

общей классификации. Это значит, что первые уровни задач для мик-

рообъектов те же, что и для всех иных видов экспертиз. Следующие,

более узкие задачи могут быть как совпадающими, так и сугубо специ-

фическими.

В настоящее время классификация экспертных задач в судебной

микрообъектологии практически не решена именно с точки зрения по-

строения системы. Обычно в работах, посвященных этому вопросу, они

приводятся в рамках простого перечисления без учета разных порядков

и уровней, что является необходимым условием в обеспечении консо-

лидации знания в целом и его отдельных элементов.

Так, например, к специальным задачам исследования микрообъек-

тов М. Б. Вандер относит «...изыскания идентификационного характера

в отношении обособленных масс веществ, источников, установление

контактных взаимодействий, определение узкой групповой принадлеж-

ности материала частиц, дифференциация объектов по времени и ус-

ловиям их использования»1. А. А. Кириченко различает следующие экс-

пертные задачи при исследовании микрообъектов: групповая или

индивидуальная идентификация, установление целого по части как

разновидность индивидуальной идентификации объектов, группофика-

ция, установление единого источника происхождения, диагностическое

исследование, ситуационное исследование, реконструкция объектов2.

На классификацию экспертных задач микрообъектологии имеются и

другие точки зрения. Так, П. П. Ищенко, разделяет идентификационные

и ситуационные задачи, в том числе и диагностические3; В. М. Бовсу-

новский и Н. И. Клименко — идентификационные, классификационные

и диагностические4; В. С. Митричев и В. Н. Хрусталев отдельно выде-

ляют задачу обнаружения микрообъектов5; Э. М. Просалова — восста-

1 Вандер М. Б. Использование микрочастиц при расследовании преступлений. СПб.,

2001. С. 155.

2 См.: Кириченко А. А. Основы судебной микрообъектологии: монография. Харьков,

1998. С. 470.

3 См.: Ищенко П. П. Специалист в следственных действиях. Уголовно-процессуальные и

криминалистические аспекты. М., 1990. С. 138.

4 См.: Клименко Н. И., Бовсуновский В. М. Микрообъекты, вещественные доказатель-

ства: метод, пособие. Киев, 1984. С. 14.

5 См.: Митричев В. С, Хрусталев В. Н. Основы криминалистического исследования

материалов, веществ и изделий из них. СПб., 2003. С. 36.

196

новление первоначального состояния объекта (реконструкционную за-

дачу)1.

В свою очередь, многие авторы придерживаются и двухчленной

классификации, включающей только идентификационные и диагности-

ческие задачи2.

Для судебной микрообъектологии остается открытым для дискуссии

и достаточно специфический аспект, связанный с возможностью от-

дельного выделения в качестве самостоятельной задачи экспертного

установления факта контактного взаимодействия объектов.

Существует и разобщенность во мнениях по отношению к задачам

для отдельных классов микрообъектов.

Из представленного, даже весьма неполного перечня задач экспер-

тизы микрообъектов, видна разобщенность мнений, отсутствие единой

классификационной системы, которая так же, как и для теории судеб-

ной экспертизы в целом, должна быть представлена в виде соподчи-

ненное™ уровней — своего рода «дерева задач».

Для решения этого вопроса попытаемся сопоставить имеющиеся

мнения и их обоснования с общей классификационной системой и по-

строить классификацию по образу и принципу последней.

Первый уровень дифференциации задач представлен двухчленной

системой. Соответственно, и микрообъекты исследуются для решения

идентификационных и диагностических задач.

Прежде чем начать рассмотрение перечисленных экспертных задач

по исследованию микрообъектов, хотелось бы определиться с задачей,

выделенной В. С. Митричевым и В. Н. Хрусталевым в качестве само-

стоятельной — задачи обнаружения микрообъектов.

Следует согласиться, что исследованию микрообъектов всегда пред-

шествует их поиск и, естественно, обнаружение, во многих случаях

в рамках экспертного исследования. Однако обнаружение микрообъек-

тов может рассматриваться как начальный этап исследовательского

процесса, но никак не отдельная конечная задача, тем более, что сам

микрообъект при этом не исследуется. В нашем анализе практики экс-

пертного исследования микрообъектов не были встречены случаи по-

становки вопросов на разрешение экспертизы о наличии микрообъек-

тов на объекте-носителе вообще. Если этот вопрос присутствует, то

всегда дополнялся следующим (следующими), например, о видовой,

родовой, групповой принадлежности. Вопрос о наличии микрообъектов

1 См.: Просалова Э. М. Теория и практика криминалистической экспертизы: учеб. по-

собие. М., 1985. С. 33-34.

2 См.: Капитонов В. Е., Кузьмин Н. М. и др. Работа с микрообъектами на месте про-

исшествия: учеб. пособие. М., 1978. С. 45; Кузьмин Н. М., Одиночкина Т. Ф. и др. Технико-

криминалистические средства собирания и опыт исследования микрообъектов: метод.

рекомендации. М., 1983. С. 30.

197

может предшествовать вопросу об их локализации на объекте-носителе,

что связано с решением ситуационной (диагностической) задачи. И так

далее. Это позволяет нам категорично утверждать об отсутствии в сис-

теме задач экспертного исследования микрообъектов самостоятельной

задачи, связанной с их обнаружением. Это всего лишь первый этап

многих исследований.

Идентификационные задачи

Рассматривать общие положения теории идентификации, очевидно,

нет необходимости, так как она не нуждается в каком-либо уточнении

или дополнении, по крайней мере, в рамках данной работы. Ограни-

чимся лишь цитатой, определяющей понятие криминалистической

идентификации.

«Под идентификацией понимается установление тождества

объекта по его проявлениям при разных обстоятельствах или от-

дельным частям; т. е. один и тот же объект понимается как тот

же самый» 1.

Теория вопроса, касающегося идентификационных экспертных ис-

следований микрообъектов, интересна с точки зрения имеющихся раз-

ночтений в терминологии и вкладываемой смысловой нагрузки в понятие

«групповой идентификации», «отождествления», а также возможности

идентификации жидких и сыпучих объектов.

Именно на этих моментах мы и акцентируем свое основное внима-

ние, как на наиболее дискуссионных.

В первую очередь следует определиться с понятиями теории иден-

тификации применительно к микрообъектам, основными из которых

можно считать идентифицируемый и идентифицирующий объекты.

Идентифицируемыми являются объекты, в отношении которых уста-

навливается тождество. Идентифицирующие — чьи свойства отражают

свойства идентифицируемого объекта.

В. С. Митричев и В. Н. Хрусталев пишут, что в идентификационных

материаловедческих исследованиях части целого, т. е. микрообъекты,

не являются ни идентифицирующими объектами, ни проявлениями

идентифицируемых объектов . С одной стороны, такое утверждение,

очевидно, верно, если рассматривать процесс идентификации по ана-

логии лишь с решением задачи установления целого объекта по частям

при его расчленении. В этом случае, действительно, обе части (или бо-

лее) расчлененного объекта, с точки зрения не их отношения к событию

преступления (например, часть, обнаруженная на месте происшествия,

и часть, изъятая у подозреваемого), а по роли в процессе получения

1 Митричев В. С, Хрусталев В. Н. Указ. соч. С. 54.

2 См.: Там же. С. 55.

198

информации, равноценны. Но если рассматривать микрообъекты как

следы преступления, то, с нашей точки зрения, они являются проявле-

ниями идентифицируемого объекта, отражают его свойства (морфоло-

гические и субстациональные), а, следовательно, являются его прояв-

лением и в полной мере отвечают понятию идентифицирующего

объекта.

Следует, однако, особо отметить, что речь идет только об индивиду-

ально определенных материальных объектах с устойчивым внешним

строением, обладающих признаком целостности, что выражается в от-

дельной от других системе качеств, выделенных из окружающей обста-

новки. И здесь уместно остановиться на вопросах материаловедческой

идентификации жидких и сыпучих объектов, т. е. не обладающих цело-

стностью и устойчивостью структуры.

При исследовании этого вопроса сыпучие и жидкие объекты рас-

сматриваются обычно в одном контексте, нам же кажется логичным их

разделить, так как и природа, и агрегатное состояние, и индивидуаль-

ная определенность их различна.

Идентификация жидких и сыпучих тел всегда рассматривалась

в трех аспектах. Первый — существует ли принципиальная возмож-

ность индивидуальной идентификации. Второй — если да, то является

ли эта идентификация криминалистической. И, наконец, третье — мо-

жет ли быть осуществлена такая идентификация практически путем

исследования признаков внутреннего строения.

А. И. Винберг указывал, что «объектами криминалистической иден-

тификации не могут являться различные вещества, жидкие и сыпучие

тела, как не имеющие определенной и стабильной формы» 1. Н. А. Се-

ливанов ставил под сомнение саму возможность индивидуальной иден-

тификации вещества2.

Так как под криминалистической идентификацией понимается только

установление тождества индивидуально-определенного объекта, то

следует определиться с тем, что за объект в этом случае подлежит

идентификации.

Сыпучие тела представляют собой некую совокупность большого

числа индивидуально определенных объектов, в большинстве случаев —

микрообъектов. Отображение этого сыпучего тела, как правило, есть

либо единичный микрообъект, либо некоторое их множество, но не от-

делившаяся твердая частица от какого-то единичного материального

образования. Процесс же идентификации предполагает установление

1 Винберг А. И. Насущные вопросы теории и практики судебной экспертизы // Сов. го-

сударство и право. М., 1961. № 6. С. 76.

2 Селиванов Н. А. Актуальные теоретические вопросы криминалистической идентифи-

кации // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1972. Вып. 15. С. 146.

199

тождества конкретного объекта (идентифицируемого), свойства которо-

го проявились в следах (в том числе и в микрообъектах, которые отде-

лились от него) и являются идентифицирующими объектами. В случае

сыпучих объектов, таким образом, отсутствуют идентифицируемый, и

как следствие, идентифицирующий объекты, что не позволяет говорить

об идентификации в криминалистическом понимании этого термина.

Справедливости ради следует заметить, что если в процессе следо-

образования сформировался микрообъект, представляющий собой не

отдельную (неразрушенную) частицу, входящую в состав сыпучего те-

ла, а часть какой-либо одной частицы, если этот следообразующий

объект был обнаружен и факт первоначальной принадлежности микро-

объекта к конкретной частице установлен, то в этом случае имеет ме-

сто идентификация. Однако идентификация не сыпучего тела, а только

лишь конкретной частицы.

Иначе обстоит дело с жидкими микрообъектами (микроколичествами

жидкости). Вполне естественно, что они могли отделиться только от

какого-либо объема также жидкого вещества (смеси веществ), который

можно рассматривать как единое целое, имеющее определенную мате-

риальную субстанцию, хотя и не имеющее устойчивой формы. Если

в процессе исследования удается выявить у обоих объектов достаточную

совокупность признаков и оценить их как практически неповторимую,

то, очевидно, можно говорить об идентификации как свершившемся

факте. Объем жидкости является идентифицируемым, микроколичест-

во жидкости — идентифицирующим объектом, так как ее свойства от-

ражают свойства объема.

Таким образом, можно констатировать, что для сыпучих тел, пред-

ставляющих собой совокупность микрообъектов идентификация невоз-

можна. Жидкие объекты могут быть идентифицированы по информа-

ции, заключенной во внутренней организации объема жидкости и

сохранившейся у отделившегося от него микроколичества.

Следующий вопрос о принадлежности идентификации микрообъек-

тов к идентификации криминалистической целесообразно рассмотреть

с позиции предложенных Р. С. Белкиным совокупности признаков, ха-

рактеризующих последнюю. Эту совокупность составляют следующие

особенности:

1. Объекты криминалистической идентификации — индивидуально-

определенные тела, обладающие устойчивым внешним строением.

2. Криминалистическая идентификация осуществляется по отобра-

жениям устойчивых свойств идентифицируемых объектов.

3. Сфера криминалистической идентификации не ограничена экс-

пертизой; принципиально криминалистическая идентификация может

200

быть осуществлена при производстве любого следственного действия

любым участником доказывания1.

Р. С. Белкин, проанализировав эти положения в приложении к веще-

ствам и материалам, делает вывод о некриминалистическом характере

такой идентификации2. Отдавая себе отчет в том, какую роль сыграл

Р. С. Белкин в отечественной криминалистике, о его вкладе в ее разви-

тии, мы все же позволим не согласиться с его мнением в этом вопросе.

Микрообъекты — вещества и материалы — являются индивидуаль-

но-определенными материальными образованиями, обладающими ин-

дивидуальными субстациональными и морфологическими признаками.

Если эти признаки в достаточной степени отображают устойчивые

свойства идентифицируемых объектов, от которых они отделились

в процессе следообразования, то по ним можно установить тождество.

Именно это качество специфично для криминалистической идентифи-

кации.

Суть идентификационного исследования в материнских науках и су-

дебной экспертизе совершенно не совпадают. Так, в органической хи-

мии под идентификацией вещества подразумевается установление его

химического состава, что в корне отличается от криминалистической

идентификации — установления тождества самому себе, выделения

одного конкретного объекта из множества сходных с ним (в том числе и

по химическому составу, строению и т. д.).

В химии, биологии, других науках идентификация предполагает ре-

шение чисто технических задач, тогда как весь процесс криминалисти-

ческой идентификации целенаправлен на выявление конкретных фак-

тов, имеющих значение для установления истины в расследуемом

деле. «Таким образом, — пишет А. И. Винберг, — криминалистическая

идентификация, как и наука криминалистика в целом, служат в первую

очередь целям правосудия. Это составляет важную и отличительную

особенность криминалистической идентификации от идентификации

в других науках. В той же связи стоит и другая особенность криминали-

стической идентификации, заключающаяся в том, что итоги ее прове-

дения должны быть выражены в регламентированных процессуальных

актах, вне которых установление тождества путем криминалистической

идентификации не будет иметь надлежащего доказательственного зна-

чения»3. Таким образом, с точки зрения общих задач судебной эксперти-

зы, исследование микрообъектов веществ и материалов в криминали-

1 См.: Белкин Р. С. Курс криминалистики: в 3 т. Т. 2: Частные криминалистические тео-

рии. М., 1997. С. 267.

2 См.: Белкин Р. С. Указ. соч. С. 276.

3 Винберг А. И. Указ. соч. С. 77.

201

стических целях является задачей прямо противоположной задачам

исследования в науке химии и других естественных науках.

Это приводит к заключению, что идентификация веществ и мате-

риалов в процессе их экспертного исследования носит ярко выражен-

ную специфику, заключающуюся в использовании криминалистической

теории идентификации, отличную от идентификации в тех базовых нау-

ках, в недрах которых разработаны методики выявления свойств объ-

ектов. Отлична и конечная цель процесса — установление индивиду-

ального тождества, а не структура и состав соединений или их смесей.

Что касается третьего признака криминалистической идентификации

в представленной совокупности, отсутствие которого, например, выво-

дит идентификацию в судебной медицине из разряда таковых, то и

здесь просматривается явное соответствие идентификации веществ и

материалов криминалистической сущности процесса.

Субъектом идентификации может быть и следователь, проводящий

следственное действие, и оперативный сотрудник, выполняющий ее

при проведении оперативно-розыскных мероприятий, и специалист в ходе

проведения предварительных исследований. При наличии определен-

ных условий — это возможно.

Не следует забывать, что идентификация веществ и материалов

может быть проведена и в ходе обыска, и выемки, и при осмотре места

происшествия или вещественных доказательств, т. е. в ходе проведе-

ния любого следственного действия, а не только экспертизы, только ее

результаты будут носить не доказательственный, а ориентирующий

характер, что, впрочем, характерно и для идентификации любых других

объектов.

Указанные положения позволяют сделать однозначный вывод о крими-

налистическом характере идентификации веществ и материалов, иден-

тифицирующим объектом которой выступают микрообъекты. Это поло-

жение не меняет некриминалистической сущности экспертизы веществ

и материалов, идентификационные исследования в которых лишь один

из элементов.

Что касается третьего аспекта, связанного с возможностью практи-

ческой реализации идентификации микрообъектов, то лучшим критерием

здесь можно считать экспертную практику производства идентификаци-

онных материаловедческих исследований. На протяжении последних

50-ти лет в экспертных подразделениях успешно выполняются иденти-

фикационные экспертизы, идентифицирующим объектом в которых вы-

ступают микрообъекты самой разной природы.

Кроме того, начиная с работы В. М. Колосовой (1955 г.), в научной

литературе постоянно публикуются новые методики, позволяющие про-

водить более тонкий анализ морфологических и субстациональных

свойств микрообъектов, а значит выявлять большее число индивидуа-

202

лизирующих признаков. Современные инструментальные методы ана-

лиза дают возможность определять примеси, в том числе и случайного

происхождения, на уровне следовых количеств. Все это повышает

идентификационную значимость признаков, которые в совокупности и

формируют внутреннее убеждение эксперта при формулировании кате-

горического вывода об установлении индивидуального тождества.

Говоря об идентификационных задачах, обычно к ним относят, по-

мимо установления единичного объекта, и установление общей родо-

вой принадлежности, и общей групповой принадлежности, и источника

происхождения микрообъекта. Представляется, что такой расширенный

перечень требует некоторого уточнения и объяснения.

Под установлением общей родовой принадлежности объектов по-

нимают отнесение их к общему классификационному множеству — ро-

ду, выделенному по научно-техническим основаниям, под общей груп-

повой принадлежностью — принадлежность объектов к множеству,

сформированному с учетом специальных обстоятельств их возникно-

вения или существования1.

В самом определении данной задачи заложено некоторое противо-

речие по отношению к криминалистической идентификации. Так, группа

или род, — это определенная совокупность однородных предметов.

Соответственно, идентификации, в данном случае, должны подвергать-

ся несколько объектов. Вместе с тем «понятие криминалистической

идентификации складывалось как обозначение процесса отождествле-

ния единичного объекта2, но не группы сходных. Именно в этом видят

смысл криминалистической идентификации А. И. Винберг3, М. В. Сал-

тевский4, В. П. Колмаков5, В. С. Митричев6 и многие другие криминали-

сты7... Мы говорим о тождестве как о равенстве самому себе единично-

го индивидуально-определенного объекта...Тождество означает только

то, что объект является тем же самым. Всякая вероятность этого — не

что иное, как отнесение объекта к более или менее узкой по объему

1 См.: Комкова Е. А., Беляева Л. Д., Зайцев В. В. Экспертное исследование стекла и

изделий из него: учеб. пособие. Саратов, 2006. С. 27.

2 См.: Энциклопедия судебной экспертизы / под ред. Т. В. Аверьяновой, Е. Р. Россий-

ской. М., 1999. С. 144.

3 См.: Винберг А. И. Криминалистическая экспертиза в советском уголовном процессе.

М., 1956. С. 36.

4 См.: Салтевский М. В. Теоретические основы установления групповой принадлеж-

ности в судебной экспертизе: автореф. дис. ...д-ра юрид. наук. Харьков, 1969. С. 11.

5 См.: Колмаков В. П. Криминалистическая идентификация как способ доказывания в

уголовном и гражданском судопроизводстве // Криминалистика и судебная экспертиза.

Киев, 1966. Вып. 3. С. 95.

6 Митричев В. С. Вопросы теории судебной идентификации // Труды ЦНИИСЭ. М.,

1970. Вып. 2. С. 111.

203

группе подобных»1. Возможно ли при указанном противоречии считать

установление общей родовой (групповой) принадлежности идентифи-

кационной задачей?

Достаточно часто установление общей родовой (групповой) принад-

лежности микрообъектов является вынужденной мерой. Если при ре-

шении идентификационной задачи индивидуализирующих признаков

в микрообъекте и идентифицируемом объекте выявлено недостаточно

для решения вопроса о тождестве, то исследование заканчивается на

стадии установления их общей родовой (групповой) принадлежности.

А. М. Зинин и Н. П. Майлис пишут: «В качестве незавершенного этапа

идентификации можно рассматривать исследование, позволяющее ус-

тановить не индивидуально-определенный объект, а лишь целый ряд

объектов, составляющих группу»2.

Но, задачи, имеющие своей целью установление характеристик

(свойств) неизвестного или известного объекта для отнесения его к об-

щепринятому классу (роду, группе) на основе сравнения его признаков

с признаками класса, рода, группы объекта (а не с признаками единич-

ного конкретного объекта, как это имеет место при идентификации),

традиционно относят к классификационным. Это приводит к выводу,

что задача по установлению общей родовой (групповой) принадлежно-

сти рассматривается только лишь как этап идентификационного иссле-

дования — классификация группы объектов, но не криминалистическая

идентификация. Следует заметить, что классификация всегда предше-

ствует установлению единичного материально-определенного объекта,

т. е. решению идентификационной задачи. Действительно, для того

чтобы установить тождество между микрообъектом и конкретным объ-

ектом по соответствующим признакам видовой, родовой и групповой

принадлежности, необходимо установить вид, род, группу микрообъекта —

классифицировать его — и только после этого устанавливать тождество.

На ранних этапах развития судебной материаловедческой эксперти-

зы классификационные основания были заимствованы из других облас-

тей знаний, в первую очередь, построенных по основанию комплекса их

технологических свойств, предусмотренных ГОСТ или целевым назна-

чением. Несоответствие же научно-технических классификаций объек-

тов задачам их экспертного исследования привело к определенным

трудностям в решении задач уголовного судопроизводства. Непремен-

ным условием решения классификационной задачи в судебной экспер-

тизе является наличие разработанной классификационной структуры

микрообъектов, учитывающей разноуровневый порядок выделения ус-

танавливаемого множества. Начальные уровни такой системы приве-

1 Белкин Р. С. Указ. соч. С. 272.

2 Зинин А. М., Майлис Н. П. Указ. соч. С. 23.

204

дены в первой главе работы, более узкие же могут быть разработаны

только с учетом особенностей конкретного вида микрообъектов. На-

пример, родовая и групповая дифференциация микроволокон отлича-

ется от соответствующей для микрочастиц стекол или лакокрасочного

покрытия. Это очевидно, ведь как сами признаки, так и их совокупность

для каждого вида микрообъектов будут различны.

Особого внимания при рассмотрении идентификационных задач су-

дебной микрообъектологии заслуживает теория и методология экспер-

тизы по установлению факта контактного взаимодействия объектов.

Эти вопросы исследовались в работах Г. Л. Грановского1, 3. А. Коваль-

чука2, В. С. Митричева3, В. Ф. Орловой4, В. А. Пучкова5 и др. Проблем-

ными можно считать несколько положений. Во-первых, существует ли

такая экспертная задача как самостоятельная или ее выделение не-

обоснованно; во-вторых, относится ли она к задаче идентификации,

имеет ли диагностический характер или самостоятельное значение;

в-третьих, характер специальных знаний эксперта, выполняющего ис-

следования по установлению факта контактного взаимодействия.

Особенность процесса контактного взаимодействия объектов, с точ-

ки зрения следообразования, заключается в том, что следообразующий

объект не только отображается на следовоспринимающем, но и сам,

в свою очередь, фиксирует на себе следы от следовоспринимающего

объекта, который, таким образом, приобретает качества следообра-

зующего. Это происходит всегда, даже если на одном или обоих объек-

тах следы взаимодействия не обнаружены. Так, например, при контакте

пальца руки с поверхностью, которую традиционно называют следо-

воспринимающей, на ней отображается след в виде наслоения потожи-

рового вещества, но и на палец переходят частицы поверхности. Это

могут быть следовые количества вещества, даже некоторое количество

1 См.: Грановский Г. Л. Некоторые теоретические проблемы установления факта кон-

тактного взаимодействия // Криминалистическое исследование контактно-взаимодействова-

ших объектов. М., 1982. С. 17-23.

2 См.: Берзин В. Ф., Ковальчук 3. А., Меленевская 3. С. Установление факта контакт-

ного взаимодействия объектов (критический анализ экспертного исследования) // Крими-

налистика и судебная экспертиза. Киев, 1991. Вып. 43. С. 42-50.

3 См.: Митричев В. С, Таран М. Н. Основные положения экспертизы в целях установ-

ления факта контактного взаимодействия элементов вещной обстановки // Вопросы тео-

рии и методики экспертизы в целях установления факта контактного взаимодействия

элементов вещной обстановки. М., 1978. С. 3-29.

4 См.: Орлова В. Ф., Беляева Л. Д. Криминалистическая экспертиза факта контактного

взаимодействия элементов вещной обстановки места происшествия // Криминалистиче-

ское исследование контактно-взаимодействоваших объектов. М., 1982. С. 9-17.

5 См.: Пучков В. А. О методическом обеспечении исследования контактного взаимо-

действия элементов типовых ситуаций по уголовным делам // Актуальные вопросы су-

дебно-экспертного исследования материалов, веществ и изделий. М., 1983. С. 44-55.

205

молекул, которые не сможет «уловить» ни один аналитический прибор,

но перенос вещества (след) присутствует и в этом процессе. Традици-

онно же об установлении факта контактного взаимодействия говорят

только в случае выявленного взаимного следообразования.

В условиях контактно-следового взаимодействия объекты следооб-

разования выступают одновременно и как следообразующие, и как

следовоспринимающие, образуя единую динамическую систему, кото-

рая приобретает новые информационные качества. Контактное взаи-

модействие реализуется на основе приема-передачи вещества и энер-

гии, а, следовательно, информации.

Вопрос о возможности отнесения экспертизы по установлению фак-

та контактного взаимодействия объектов к идентификационной задаче

может быть решен следующим образом. Как видно из механизма сле-

дообразования, контактное взаимодействие как предмет познания име-

ет структуру, включающую в себя признаки следующих объектов:

— первый элемент вещной обстановки;

— второй элемент вещной обстановки;

— механизм взаимодействия первого и второго элементов вещной

обстановки;

— внешняя среда;

— механизм взаимодействия первого элемента вещной обстановки

с внешней средой;

— механизм взаимодействия второго элемента вещной обстановки

с внешней средой1.

Сформировавшиеся в результате контактного взаимодействия сле-

ды несут информацию:

— о первом элементе вещной обстановки по следам на втором;

— втором элементе вещной обстановки по следам на первом;

— внешней среде по следам на первом и втором элементах.

Вероятность возникновения ситуации, когда бы все три элемента

системы контактного взаимодействия имели бы однородную субстаци-

нальную природу, можно оценить как приближающуюся к нулю. А это

значит, что в контактном взаимодействии в своеобразное единое целое

объединены вещества и материалы различной природы и состава.

Таким образом, если на втором элементе вещной обстановки сохра-

нились следы первого, имеющие достаточное количество признаков

для его идентификации, то можно говорить об идентификации первого

элемента по следам на втором. Это же относится и ко второму элемен-

ту вещной обстановки. С точки зрения экспертной технологии исследо-

вание следов контактного взаимодействия можно представить как ряд

1 См.: Митричев В. С, Таран М. И. Указ. соч. С. 3-29.

206

самостоятельных этапов, результаты которых впоследствии синтези-

руются:

— идентификация первого элемента вещной обстановки по следам

на втором;

— идентификация второго элемента вещной обстановки по следам

на первом;

— идентификация элементов внешней среды и др.1

Информационное значение сформировавшейся при контакте объек-

тов системы и синтеза ее отдельных элементов можно рассмотреть как

механизм взаимодействия информационных сигналов. В теории ин-

формации принято считать, что при появлении нескольких доказа-

тельств или же признаков идентифицирующих объектов происходит

прирост количества информации, содержащихся в доказательствах,

признаках и т. д., но не простым суммированием, а по закону «квадра-

тичного эффекта» — взаимного усиления когерентных сигналов. Суть

его состоит в том, что при взаимодействии последних мощность сум-

марного сигнала становится больше суммы мощностей отдельных сиг-

налов на величину, называемую мощностью когерентных сигналов2.

Это значит, что оценка экспертом выявленного комплекса совпа-

дающих признаков в следе и элементе вещной обстановки в первом

исследовании в совокупности с результатами второго позволяет рас-

сматривать этот комплекс как неповторимый и достаточный для инди-

видуализации обоих объектов. Причем, учитывая квадратичный эффект

суммы информации, в некоторых случаях каждый из элементов может

быть установлен не индивидуально, а даже на уровне групповой при-

надлежности.

При контактном взаимодействии объектов происходит не только

взаимный перенос микрообъектов веществ и материалов, хотя в боль-

шей степени это относится именно к ним, но и образуются традицион-

ные трасологические следы, повреждения тканей человека и т. д. Это

предопределяет необходимость решения задачи по установлению фак-

та контактного взаимодействия с использованием всех видов информа-

ции, получаемой в процессе комплексного материаловедческого, тра-

сологического, судебно-медицинского и других исследований.

Особую группу объектов идентификации составляют индивидуаль-

но-определенные источники происхождения, под которыми В. С. Мит-

ричев понимал:

— конкретный целый предмет, части которого обнаружены в связи

с определенными обстоятельствами дела;

1 См.: Митричев В. С, Хрусталев В. Н. Указ. соч. С. 79.

2 См.: Гвахария О. Г. О некоторых применениях теории информации и теории игр

в криминалистике: автореф. дис.... канд. юрид. наук. М., 1980. С. 10.

207

— определенное количество однородных предметов, которое по на-

личию в них случайных для данных обстоятельств дела признаков от-

личается от другой массы предметов того же рода, но имеющей иное

происхождение;

— предприятие-изготовитель или место произрастания, или место

переработки;

— определенную массу жидкости или сыпучего тела1.

Вне всякого сомнения, первый источник (конкретный целый предмет)

при наличии отделившихся от него микрообъектов является объектом

идентификации — решается задача: от какого конкретного объекта про-

изошел данный микрообъект.

Невозможность проведения идентификационных исследований сы-

пучих тел мы уже отмечали — у сыпучей массы отсутствует индивиду-

ально определенный объект, и исследование ограничивается установ-

лением родовой (общей родовой) или групповой (общей групповой)

принадлежности совокупности микрообъектов (сыпучего тела).

Рассмотрен нами и второй из источников — установление общей

родовой (групповой) принадлежности объектов.

Установление предприятия-изготовителя основано на использова-

нии системы классификации объектов, заложенных в требованиях

стандартов, технических условий, ассортиментных перечней. Как пра-

вило, такое экспертное исследование носит комплексный характер, так

как требует использования товароведческих или технологических зна-

ний (рецептурных параметров, вариационных признаков производст-

венно-технологических особенностей и др.), знаний об ассортименте

продукции, реализуемых по результатам установления комплекса мор-

фологических и субстациональных признаков микрообъектов. По своей

методологической основе эта задача ничем не отличается от установ-

ления общей родовой (групповой) принадлежности объектов, но не как

промежуточная, а как конечная цель.

Подводя итог идентификационным задачам по исследованию мик-

рообъектов (или их этапам), можно выделить следующее резюмирую-

щее положение. При выявлении достаточного комплекса признаков

микрообъекта (в том числе и микроколичеств жидкости и некоторого

объема), индивидулизирующего его, и установлении совпадения с тем

же комплексом признаков идентифицируемого объекта в полном соот-

ветствии с учением о криминалистической идентификации можно говорить

о решении задачи индивидуальной идентификации. К этой же задаче

относится и установление источника происхождения микрообъекта по

1 Митричев В. С. К вопросу об установлении источника происхождения вещественных

доказательств с помощью криминалистической экспертизы // Советская криминалистика

на службе следствия. М., 1961. Вып. 15.

208

отношению к объекту, от которого он был образован (отделен). Задача

по установлению факта контактного взаимодействия объектов по всем

основаниям относится к идентификационной задаче. Идентификация

сыпучих объектов по микрообъектам принципиально невозможна, так

как отсутствует идентифицируемый объект, хотя возможно установле-

ние общей родовой (групповой) принадлежности частиц. Задачи уста-

новления общей родовой (групповой) принадлежности, выделяемые как

идентификационные, являются, по сути, незавершенными идентифика-

ционными исследованиями, его этапами.

Диагностические задачи

Диагностика опирается на закономерности процесса изменения объ-

екта в определенных ситуациях, его природы, свойств и отношений

с другими объектами. Она позволяет не только вычленить данный объ-

ект познания из всего многообразия вещей, явлений, отношений, но и

показать его связи с другими объектами, с внешней средой1.

Каждая предметная наука разрабатывает свои специфические ме-

тоды, методики и системы диагностических признаков на базисе общих

теоретических положений теории диагностики. Более того, в каждом

классе, роде, виде экспертиз имеются свои, порой специфические за-

дачи, количество которых значительно превышает идентификацион-

ные. Совокупность этих задач, как общих, так и родовых (видовых), яв-

ляется основой для создания системы диагностических свойств класса,

рода, вида, иными словами — построения иерархической структуры

признаков, характеризующих эти свойства2.

Основные понятия, необходимые для развития представлений о за-

дачах диагностических исследований микрообъектов, могут быть выве-

дены из предложенных Н. П. Майлис общих определений теории кри-

миналистической диагностики3.

Предметом диагностических исследований микрообъектов выступа-

ют закономерности отображений свойств предметов в отделившихся от

них микрообъектах, позволяющих определять их состояние и характер

изменений, внесенных в процессе совершения преступления.

Объект — совокупность свойств предмета и связанных с ним родо-

вых и групповых признаков микрообъекта, исследование которых осу-

ществляется с учетом механизма взаимодействия и соотношения раз-

личных связей, возникающих в процессе события преступления.

1 См.: Корухов Ю. Г. Роль диагностики в следственной и экспертной практике // Ин-

форм. бюллетень по материалам криминалистических чтений «Значение диагностики в

следственной и экспертной практике. М., 2004. № 25. С. 5.

2 См.: Майлис Н. П. Диагностика: система понятий // Новые разработки и дискуссион-

ные проблемы теории и практики судебной экспертизы. М., 1985. С. 1-6.

3 См.: Там же. С. 1-6.

209

Ранее мы уже отмечали, что диагностические задачи включают в себя

достаточно большой перечень отдельных задач, из которых для микро-

объектов можно выделить следующие, наиболее часто встречающиеся

в экспертной практике1. В первую очередь, это собственно диагности-

ческие. Основу решения многих из них составляет классификация объ-

ектов в соответствии с обстоятельством или состоянием.

В диагностике так же, как и в идентификационном исследовании

(в качестве начального этапа), может быть выделена задача по уста-

новлению родовой (общей родовой) принадлежности объекта(ов). Она

связана с установлением обстоятельства в случае, когда наукой зара-

нее определен класс состояний каких-либо объектов2. При диагности-

ровании применяется метод сравнения в отношении конкретного част-

ного с некоторым классом объектов в целях установления природы

объектов3, т. е. отнесения их к одному выделенному множеству. Даль-

нейшая классификация может быть обозначена как диагностическая,

проводимая не по признакам объекта, а по его состоянию. Например,

различные по природе микроволокна со следами термического воздей-

ствия.

Несмотря на схожесть терминологии, в обоих видах исследований

(классификационные задачи) эти задачи отличаются, в первую оче-

редь, по своей гносеологической сущности — различии объектов срав-

нения в их связи с расследуемым событием. Подобно тому, как в кри-

миналистической идентификации участвуют два вида объектов —

идентифицируемый и идентифицирующий, в диагностическом эксперт-

ном исследовании участвуют также два вида — диагностируемый и ди-

агностирующий4, но их взаимосвязь друг с другом принципиально раз-

лична. Так, по следам (идентифицирующий объект) идентифицируется

объект, связь которого с событием преступления устанавливается. На-

пример, по частице лакокрасочного покрытия, обнаруженного на одеж-

де пострадавшего при ДТП (идентифицирующий объект), устанавлива-

ется конкретный автомобиль (идентифицируемый объект), от которого

эта частица предположительно отделилась. При диагностике же связь

с событием имеет диагностируемый объект, а диагностирующие его

объекты такой связи не имеют. Например, при выявлении взаимопро-

1 В каждом конкретном случае, в соответствии со способом совершения преступле-

ния, следственной ситуацией, вопросами, интересующими следствие, могут возникать и

достаточно эксклюзивные задачи. Однако, их вариаций может быть настолько много, что

предугадать и рассмотреть все их многообразие не представляется возможным. По этой

причине мы остановимся лишь на наиболее типичных из них.

2 Зинин А. М., Майлис Н. П. Указ. соч. С. 23.

3 Корухов Ю. Г. Указ. соч. С. 5.

4 Аверьянова Т. В. Указ. соч. С. 424.

210

никновения слоев в лакокрасочном покрытии автомобиля (диагности-

руемый объект) устанавливают, что это могло произойти в результате

динамического удара, сопровождающегося повышением температуры,

а по характеру — что такое взаимопроникновение присуще установлен-

ному ранее классу микрообъектов ЛКП сформировавшим свою внут-

реннюю структуру в результате ДТП (диагностирующий объект). В диаг-

ностике сущность микрообъекта, который находится в определенной

связи с исследуемым событием, устанавливается его сравнением с объ-

ектами или их отображениями, заведомо не связанными с событием

преступления. «Необходимым условием диагностирования является

наличие классифицированных знаний об объектах, накопленных науч-

ным или опытным путем и не связанных общим происхождением с объ-

ектом, подлежащим распознаванию» 1.

Еще одно отличие связано с этапностью и завершенностью иссле-

дования. Если при идентификации установление совпадений совокуп-

ности общих признаков является лишь начальным ее этапом, то при

диагностике этот результат свидетельствует о завершении исследования2.

Здесь следует сказать несколько слов о задаче по установлению

факта контактного взаимодействия, которая ранее нами была отнесена

к идентификации. Взаимоперенос микрообъектов веществ и материа-

лов, их количество и локализация, происходит в строгой зависимости от

механизма контакта, определяется им и отображает его. Это значит,

что решив идентификацию обоих контактировавших предметов, изучив

локализацию микрообъектов на них, возможно установить и механизм

взаимодействия, а это уже диагностическая задача (обычно ситуацион-

ная). Это положение определяет задачу по установлению факта кон-

тактного взаимодействия как носящую интегративный характер, что вы-

ражается в решении двуединой задачи — с одной стороны, это

идентификация, причем одновременно двух контактировавших объек-

тов, но с другой — диагностика. Несмотря на кажущееся противоречие

с положением о связи диагностируемого и диагностирующего объекта

с событием преступления, его здесь нет. Так же, как и в традиционном

диагностическом исследовании, механизм события устанавливается по

перешедшим микрообъектам (диагностируемый объект), а диагности-

рующим выступает установленная закономерность формирования их

локализации в зависимости от механизма.

1 ЗининА. М., МайлисН. П. Указ. соч. С. 122.

2 См.: Дубровин С. В. Криминалистическая диагностика. М., 1989. С. 14.

211

В системе диагностических задач может быть выделена еще одна

самостоятельная задача, связанная с воссозданием исследуемого со-

бытия — ситуационная. По своей сущности ситуационные задачи ис-

следования микрообъектов как никакие другие имеют характер интег-

рирующий, объединяющий различные области экспертного знания.

Во многих случаях решение ситуационной задачи связано с установле-

нием факта контактного взаимодействия. Установление причины раз-

рушения, в результате которого образовался микрообъект, как правило,

носит комплексный характер совместно с трасологической экспертизой.

Так, Ю. Г. Корухов отмечает, что для уяснения механизма явления, ис-

следуемого в диагностической экспертизе, требуется комплексное ре-

шение вопросов, относящихся как к генетической, так и функциональ-

ной связям1.

Отдельно можно выделить задачи по установлению целевого назна-

чения изделия, от которого в процессе совершения преступления отде-

лился микрообъект; причин (механизма) разрушения; способа произ-

водства источника микрообъекта, решение которого основано на

использовании системы классификации объектов, заложенных в требо-

ваниях стандартов, технических условий, ассортиментных перечней. Как

правило, такое экспертное исследование носит комплексный характер,

так как требует использования товароведческих или технологических

знаний (рецептурных параметров, вариационных признаков производ-

ственно-технологических особенностей и др.), знаний об ассортименте

продукции, реализуемых по результатам установления комплекса мор-

фологических и субстациональных признаков микрообъектов.

Однако, если для экспертизы веществ и материалов в макроколиче-

ствах эти задачи относятся к распространенным, то при исследовании

микрообъектов их решение носит в большей степени желаемый харак-

тер. Как правило, в микрообъекте отсутствует достаточный для этого

комплекс признаков.

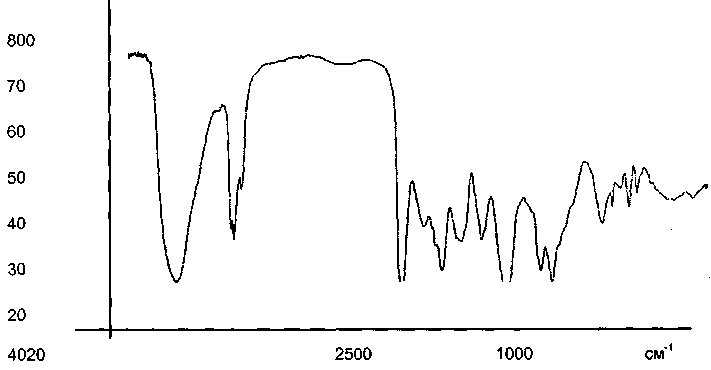

Связь экспертных задач исследования микрообъектов в общей сис-

теме, их последовательное решение при переходе от одной к другой

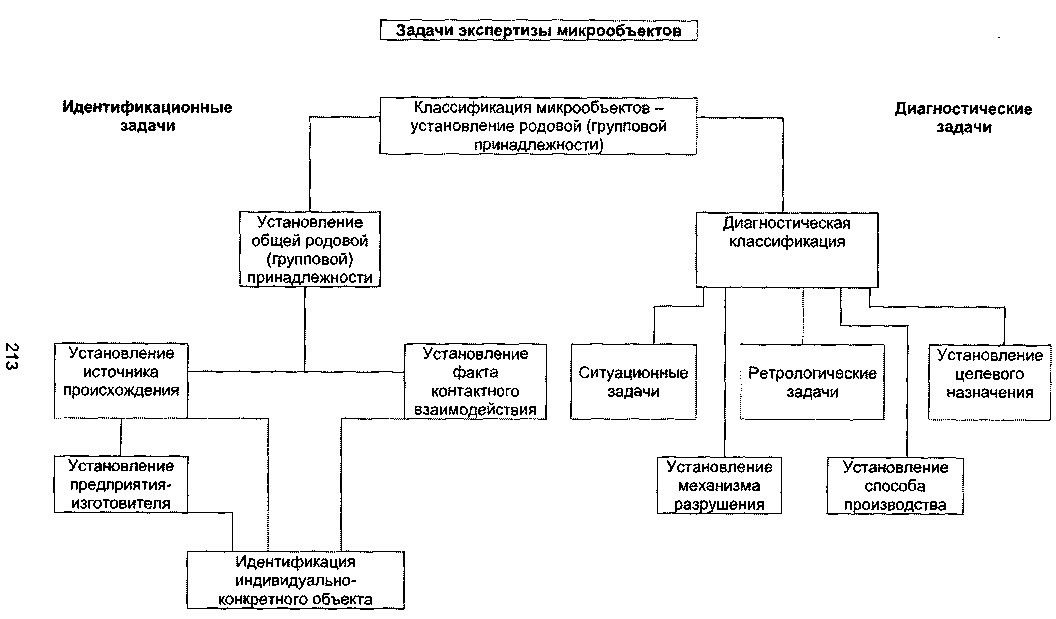

представлена на рисунке 20.

1 См.: Корухов Ю. Г. Формы связи доказателственных фактов, установленных трасо-

логической экспертизой // Проблемы и практика трасологических и баллистических ис-

следований. М., 1976. Вып. 17. С. 23.

212

Рис. 20. Классификация экспертных задач по исследованию микрообъектов

Приведенный перечень экспертных задач по исследованию микрообъ-

ектов не является исчерпывающим — такого разработано быть не может,

так как уникальность каждой следственной ситуации предопределяет воз-

можность постановки и других задач, может быть, даже в каком-то смысле

уникальных. Однако общие положения могут служить основой для

творческого подхода к их решению. Большинство задач взаимосвязаны

друг с другом, решение одной является исходным пунктом для сле-

дующей. Представленная система построена таким образом, что дает

возможность органичного подключения новых элементов в соответст-

вии с уровнем развития экспертной техники и потребностей практики.

Классификация экспертных задач есть не что иное, как определение

в самом общем виде направления исследовательского процесса, ре-

зультат которого направлен на установление обстоятельств, интере-

сующих следствие. В экспертной практике общие задачи преобразуют-

ся в форму их конкретной реализации в определенном виде судебной

экспертизы. В связи с этим приобретает значение установление взаи-

мосвязи экспертных задач с характером исследуемых объектов, т. е.

с определенными их классами, родами и группами. Для каждой экс-

пертной задачи должен быть очерчен круг классификационных мно-

жеств и единичных или конкретных объектов, в отношении которых

данная задача может быть поставлена и решена. Фактически это означает

определение для каждой общей экспертной задачи подчиненных ей

частных подзадач. Именно смысл последних определяет круг вопросов

в постановлении о назначении экспертизы. Таким образом формирует-

ся определенная система, объединяющая в различной степени сопод-

чиненное™ классификационные множества объектов исследования,

частные и общие экспертные задачи.

Взаимосвязь экспертных задач с классификационными множествами

объектов, в том числе и с единичными и индивидуально определенны-

ми объектами, выражается:

— в связи каждой задачи с классификационными множествами объ-

ектов и единичными и индивидуально определенными объектами;

— отношениях между предметами (объектами) — элементами вещ-

ной обстановки расследуемого события: отношениями тождества и

различия, пространственных, временных, причинно-следственных;

— субординации задач различных классов, родов, видов; в том чис-

ле и степени самостоятельности задач;

— цели решения экспертной задачи и подзадачи;

— общем подходе к решению задачи с указанием комплексного ха-

рактера решения и перечислением соответствующих смежных и част-

ных подзадач;

— общем способе решения задач через выделяемые признаки1.

1 См.: Криминалистическое исследование волокнистых материалов и изделий из них:

метод, пособие. М., 1983. Вып. 1. С. 69-70.

214

Для определения схемы решения частных экспертных задач, в том

числе их постановки, структуры, субординации, цели и общего способа

решения, таким образом, необходимо определиться с принципом диф-

ференциации объектов исследования внутри каждого класса в соответ-

ствии с уровнями конкретизации задач.

Решение и диагностических, и идентификационных задач в отношении

микрообъектов основывается на исследовании их морфологических

особенностей внутреннего и внешнего строения, состава и свойств.

Однородные по природе свойства микрообъектов образуют определен-

ные информационные поля1 (морфологическое и субстациональное],

которые в совокупности формируют информационное пространство .

При этом для решения экспертных задач имеют значение не столько

отдельно взятые признаки и свойства микрообъектов, сколько выяв-

ленные взаимосвязи между ними. Например, качественный и количест-

венный состав вещества или материала (что имеет решающее значе-

ние при идентификации вещества или материала в химии) в судебной

микрообъектологии не всегда может быть определяющим при установ-

лении родовой и групповой принадлежности микрообъекта без учета

его морфологических особенностей и наоборот, так как его строение и

состав находятся во взаимосвязи друг с другом. Этот принцип характе-

рен для всех микрообъектов, относящихся к веществам и материалам.

Решение любой экспертной задачи по исследованию микрообъектов

можно представить как последовательность операций, направленных

на выявление в объекте (объектах) исследования определенного ком-

плекса признаков и их сравнение с известными, что позволяет отнести

их к определенным классификационным категориям или отождествлять

на более высоком уровне. Если этот комплекс ограничен обязательны-

ми, закономерными для данного рода объектов признаками, то реше-

ние задачи ограничивается установлением родовой принадлежности

объекта или общей родовой принадлежности. Если же наряду с обяза-

тельными открыты и признаки случайного происхождения, то можно

вести речь о решении задачи по установлению узкой групповой либо

общей групповой принадлежности.

Криминалистическая идентификация также основана на методе

сравнительного исследования, но идентификационных признаков —

«в основе процесса криминалистической идентификации лежит сравне-

ние совокупности идентификационных признаков, качественная оценка

совпадений и различий сравниваемых признаков и их отображений на

идентифицирующих объектах или установление объекта по его частям»3.

В теорию экспертной идентификации понятие идентификационного поля ввел А. А.

Эйсман в 1967 г.

2 См.: Митричев В. С, Хрусталев В. И. Основы криминалистического исследования

материалов, веществ и изделий из них. СПб., 2003. С. 12.

3 ВинбергА. И. Криминалистика. Разд. 1. Введение в науку. М., 1962. С. 79.

215

В соответствии с методологией диагностического и идентификаци-

онного исследований, которая имеет общую сущность, вначале выяв-

ляются родовые, затем групповые, и, наконец, индивидуальные признаки.

Сопоставляя эти признаки с признаками, характерными для определен-

ных классификационных категорий, решается задача по установлению

конкретной родовой или групповой принадлежности, индивидуального

тождества. Многоступенчатый характер исследования, обусловленный

многократным переходом от множества большего объема к множеству

наименьшего объема, при наличии системы частных признаков приво-

дит к выделению из последнего индивидуально определенного объекта.

Коллективом авторов методического пособия для экспертов по ис-

следованию волокнистых материалов и изделий из них предложена

иерархия подразделений множеств объектов, основанная на понятии

«порядок рода» и «порядок группы». В этом построении род 1-го поряд-

ка является начальным и выделяется по наиболее распространенному

качеству или свойству и их выражению в признаке. Род 2-го порядка —

производный от рода 1-го порядка по какому-то новому качеству или

свойству охватывает множество объектов, определяемое совокупно-

стью двух качеств или свойств. Род 2-го порядка уже рода 1-го порядка.

Род 3-го порядка — производный от рода 2-го порядка по следующему

качеству или признаку и так далее1.

Принцип выделения групп объектов аналогичен. Точно так же в клас-

сификацию вводятся понятия «порядков группы» и соответствующие

определения. Группа 1-го порядка является исходной при установлении

групповой принадлежности, группа 2-го порядка — производной от нее

по какому-либо новому, независимому качеству или свойству и т. д.2

Принципиально отличаются лишь основания выделения групп объек-

тов, которые имеют более узкую распространенность и специфичны

для более ограниченного круга объектов. Особое значение имеют при-

знаки, сформировавшиеся в процессе эксплуатации изделия, изготов-

ленного из исследуемого вещества или материала, или уникальное со-

четание веществ или материалов, которые в большинстве случаев

относятся к случайным. При наличии таких признаков возможно уста-

новление групповой принадлежности микрообъекта более высокого по-

рядка и сужение множества до индивидуально-определенного объекта,

т. е. до индивидуальной идентификации.

Принципиально путь решения диагностических и идентификацион-

ных задач исследования микрообъектов может быть представлен в виде

схемы, учитывающей соподчиненность каждого этапа и их иерархию.

Принцип решения экспертной задачи по исследованию микрообъектов

может быть продемонстрирован на примере установления общей родо-

1 См.: Криминалистическое исследование волокнистых материалов и изделий из них:

метод, пособие. М., 1983. Вып. 1. С. 60.

2 См.: Там же. С. 62.

216

вой (групповой) принадлежности микрообъекта и возможного источника

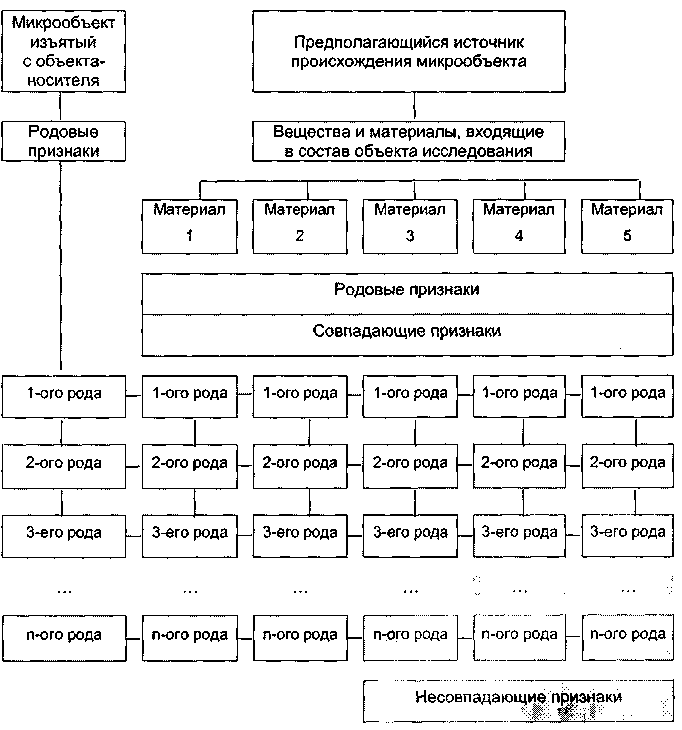

его происхождения при наличии нескольких объектов сравнения (рис. 21).

Рис. 21. Принцип решения задачи по установлению общей родовой принадлежности

микрообъекта и веществ и материалов, входящих в состав

предполагаемого источника его происхождения

217

Задача имеет комплексный характер. В качестве промежуточных

этапов ее решения можно выделить:

— установление родовой (групповой) и общей родовой (общей груп-

повой) принадлежности микрочастиц, отделившихся от контактировав-

ших объектов и материалов самих объектов;

— установление пространственных характеристик исследуемого

факта — топография взаиморасположения частиц;

— характер и механизм разрушения объектов.

В приводимом примере описана схема решения только первого эта-

па как наиболее соответствующего материаловедческому исследова-

нию микрообъектов, что интересует нас в первую очередь.

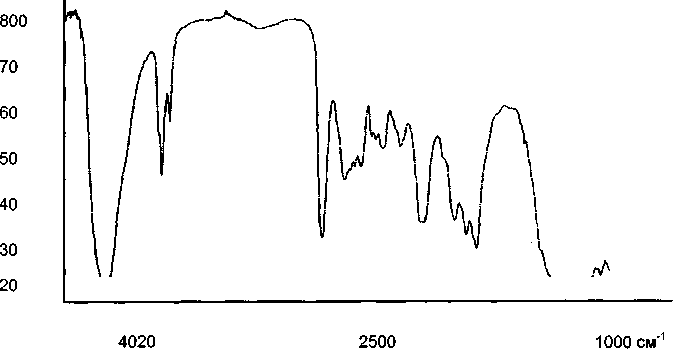

Первый этап решения в общем виде сводится к последовательному

сравнению родовых признаков микрообъекта, который был обнаружен

на объекте-носителе (например, внешних признаков, устанавливаемых

путем непосредственного наблюдения; признаков способа производст-

ва, вида в соответствии с научно-технической классификацией и т. д.),

с теми же признаками веществ и материалов, входящих в состав изде-

лия, от которого предположительно был отделен исследуемый микро-

объект. При этом устанавливается общая родовая принадлежность по

1-му порядку, 2-му порядку и т. д. Дальнейшему исследованию подвер-

гаются только те вещества и материалы, которые имеют совпадающие

признаки, то есть между ними и микрообъектом установлена общая ро-

довая принадлежность (при условии, что эти различия принципиальны).

В представленной схеме такими объектами выступают материал 1 и 2,

так как между остальными из них и микрообъектом уже на стадии уста-

новления общей родовой принадлежности выявлены принципиальные

отличия и нет необходимости в дальнейшем сравнительном исследо-

вании.

Схемы последующих этапов (установление общей групповой при-

надлежности микрообъекта с материалом, входящим в состав источни-

ка объектов сравнения) аналогичны представленной: происходит по-

следовательное сужение сравниваемых с микрообъектом множеств

веществ и материалов.

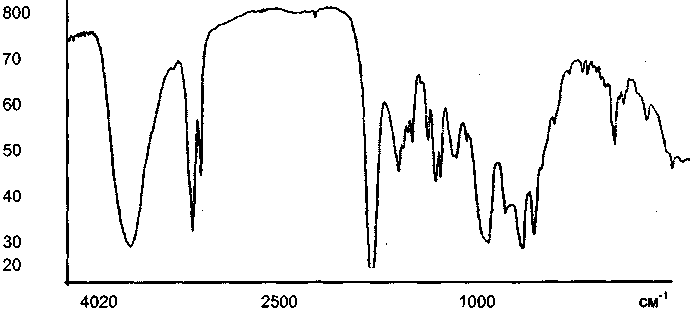

Данную схему можно проиллюстрировать на примере экспертного

исследования по решению задачи установления общей родовой (груп-

повой) принадлежности объектов: микрочастицы лакокрасочного по-

крытия автомобиля и сравниваемых покрытий автомобилей, от которых

эта микрочастица могла быть отделена (при условии отбора сравни-

тельных образцов вблизи места отделения исследуемого микрообъекта)

(рис. 22).

218

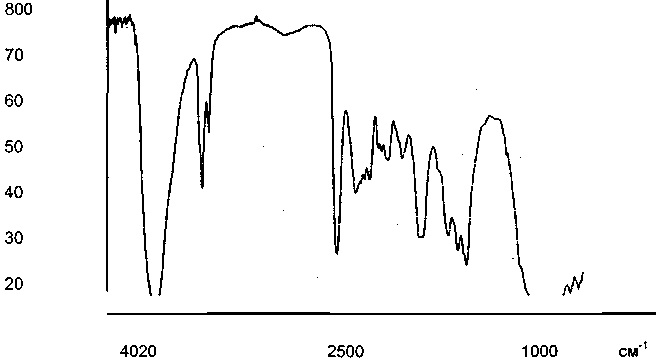

1. Установление родового признака первого рода.

Признак первого рода — отправной в данном исследовании и выде-

ляется по самому общему основанию, кроме того, наиболее просто вы-

являемому. В большинстве случаев этим признаком является цвет

микрообъекта. На данном этапе выделяются объекты сравнения, сов-

падающие с микрообъектом по спектральным характеристикам.

Сравнительное исследование цвета микрообъекта и объектов в дан-

ном случае показало, что объект 5 хотя и близок по цвету с микрообъ-

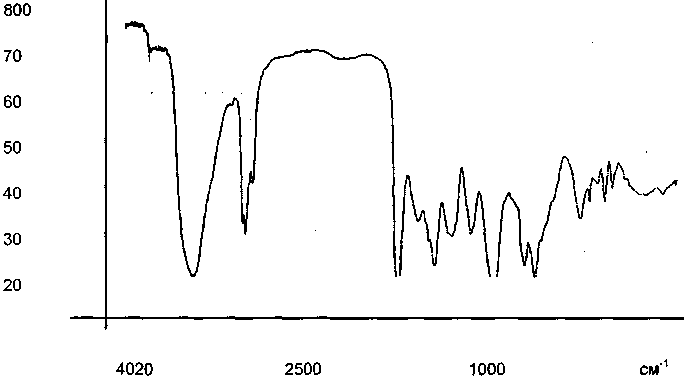

ектом, но имеет несколько иной оттенок (рис. 23). Несовпадение при-

знака 1-го рода дает основание исключить объект 5 из дальнейшего

исследования.