- •1. Общие сведения о практике

- •1.1. Цель и задачи практики

- •1.2. Организация учебной практики

- •1.3. Правила внутреннего распорядка

- •1.4. Обязанности студентов и бригадира

- •1.5. Правила обращения с геодезическими приборами

- •2. Осмотр и поверки геодезических приборов

- •3. Полевые и камеральные работы

- •3.1. Тахеометрическая съемка

- •3.1.1. Приборы и принадлежности:

- •3.1.2. Полевые работы

- •3.1.2.1. Плановое и высотное обоснование

- •3.1.2.2. Рекогносцировка участка

- •3.1.2.3. Измерение углов

- •3.1.2.4. Измерение сторон

- •3.1.2.5. Привязка теодолитного хода к пунктам опорной геодезической сети

- •3.1.3. Обработка результатов измерений

- •3.1.4. Производство тахеометрической съемки

- •3.1.5. Обработка материалов съемки

- •3.1.6. Определение площади участка съемки

- •3.2. Геодезические работы на трассе сооружения линейного типа

- •3.2.1. Приборы и принадлежности:

- •3.22. Полевые работы

- •3.2.2.1. Рекогносцировка трассы

- •3.2.2.2. Измерение углов трассы

- •3.2.2.3. Линейные измерения. Разбивка пикетажа и поперечников

- •3.2.2.4. Разбивка главных точек кривой

- •3.2.2.5. Вынос пикетов на кривую

- •3.2.2.6. Ориентирование трассы по истинному меридиану

- •3.2.2.7. Нивелирование трассы и поперечников

- •3.2.3. Камеральные работы

- •3.2.3.1. Обработка полевых материалов

- •3.2.3.2. Построение плана трассы

- •3.2.3.3. Построение продольного и поперечного профилей

- •3.3. Нивелирование поверхности

- •3.3.2. Рекогносцировка участка местности

- •3.3.3. Разбивка сетки квадратов и съемка ситуации

- •3.3.4. Нивелирование поверхности

- •3.3.5. Вычисление высот связующих и промежуточных точек

- •3.3.6. Составление плана участка местности

- •4. Инженерно-геодезические задачи

- •4.1. Прокладка на местности контрольного хода

- •4.2. Вынос проекта инженерного сооружения в натуру

- •4.3. Вынос в натуру проектных отметок

- •4.3.1. Забивка кола под заданную проектную отметку

- •4.3.2. Передача отметки на дно котлована

- •4.3.3. Передача отметки на монтажный горизонт сооружения

- •4.4. Вынос в натуру линии с проектным уклоном нивелиром, теодолитом и с помощью визирок

- •4.4.1. Разбивка линии заданного уклона с помощью нивелира

- •4.4.2. Разбивка линии заданного уклона с помощью теодолита

- •4.4.3. Разбивка линии заданного уклона с помощью визирок

- •4.5. Определение высоты недоступного предмета

- •4.6. Детальная разбивка железнодорожных кривых

- •Список литературы

3.2.2.3. Линейные измерения. Разбивка пикетажа и поперечников

При трассировании выполняют два вида линейных измерений.

Первый вид измерений – это определение расстояний между вершинами углов поворота и створными точками. Оно выполняется вместе с угловыми измерениями (как в теодолитных ходах). Это измерение можно выполнить лентами или оптическими дальномерами (нитяным дальномером).

Второй вид измерений служит для разбивки пикетажа, элементов кривых и поперечных профилей, а также для промеров до точек ситуации, расположенных вблизи трассы.

Разбивка пикетажа по трассе состоит в отложении по оси сооружения отрезков, равных 100 метров. Эти отрезки называют пикетами. Конец каждого пикета закрепляют колышком и сторожком (на асфальте – масляной краской) и подписывают.

Начальную точку трассы обозначают ПК0, последующие – ПК1, ПК2 и так далее. Кроме целых пикетов отмечают на местности плюсовые точки: рельефные – характерные перегибы рельефа местности и контурные – пересекаемые трассой сооружения, водотоки, границы угодий и так далее. Эти точки обозначают присоединением к номеру ближайшего младшего пикета величины расстояния от него, например, ПК0+34,00.

Колышки подписывают соответствующим номером пикета или обозначением плюсовой точки, а также номером бригады.

В тех местах трассы, где поперечный уклон местности круче 1/5 разбивают поперечники. При разбивке поперечника закрепляют кольями его концы, точку пересечения с трассой, а также точки перегиба рельефа.

Начало поперечника обозначают так же, как плюсовую точку, а точки поперечника – указанием расстояния от начала с присоединением буквы "Л", когда они расположены влево от трассы, и буквы "П" – когда вправо.

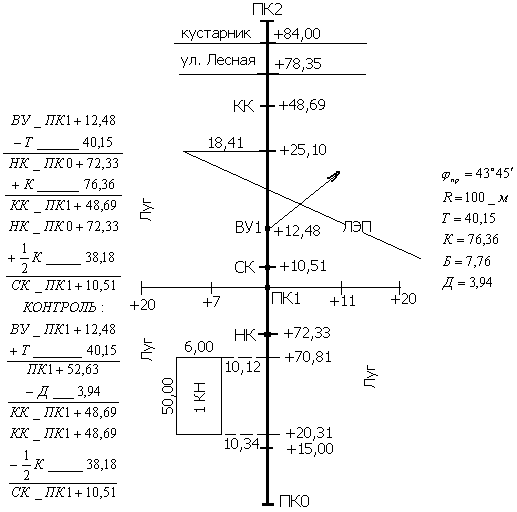

Одновременно с разбивкой пикетажа и поперечников ведут пикетажный журнал (рис. 3.5), который представляет собой книжку, сброшюрованную из миллиметровой бумаги (10 х 15 см). В нем показывают трассу в виде прямой линии посередине страницы, на которой в масштабе (обычно 1:2000) наносят все пикетные и плюсовые точки, углы поворота, поперечники, границы препятствий и ситуацию в обе стороны от оси.

Рис. 3.5. Фрагмент пикетажного журнала

Запись в пикетажном журнале ведется снизу вверх, чтобы правая и левая стороны страницы соответствовали правой и левой стороне трассы по ходу пикетажа. Углы поворота в журнале показывают в виде стрелок, направленных вправо или влево от средней осевой линии в зависимости от того, в какую сторону поворачивает трасса. Около углов поворота выписывают принятые элементы кривых: угол поворота (с указанием правый или левый); радиус, тангенс, кривую, биссектрису, домер; здесь же подсчитывают пикетажные значения начала, середины и конца кривой.

Ситуацию вдоль трассы (до 20-ти метров влево и вправо от оси) снимают инструментально, применяя способы перпендикуляров, створов и полярных координат. Результат съемки в виде числовых данных и схематических зарисовок заносят в пикетажный журнал (рис. 3.5).

3.2.2.4. Разбивка главных точек кривой

Пикетаж разбивают до вершины угла (ВУ) поворота трассы. На углах поворота производят вставки кривых и пересчет по ним пикетажа. В качестве кривых могут применяться дуги окружностей (круговые кривые) или железнодорожные кривые (круговую кривую дополнительно сопрягают переходными кривыми переменного радиуса).

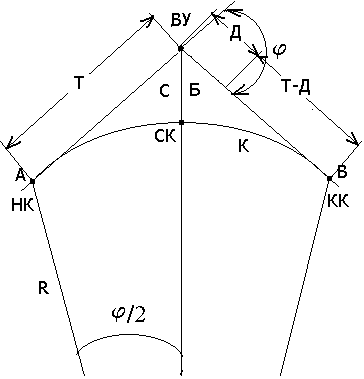

Основными элементами круговой кривой является угол поворота , радиус кривой R, выбираемый в зависимости от условий местности и категории дороги.

Круговые кривые разбивают в тех местах трассы, где угол поворота большой, а расстояние между соседними вершинами углов небольшое.

Радиус кривой при этом можно выбирать от 200 м до 20 м.

При этом необходимо следить, чтобы одна кривая не находила на другую кривую.

По радиусу R и углу поворота определяют остальные элементы кривой: Т – тангенс кривой; К – длину кривой; Б – биссектрису кривой и Д – домер (рис. 3.6).

Эти элементы определяют по формулам:

![]() ;

; ![]() ;

;

![]() ;

; ![]() .

.

Рис. 3.6. Элементы круговой кривой

По приведенным формулам для аргументов R и составлены таблицы кривых [4]. Так как все элементы кривых пропорциональны радиусу R, то табличные данные, рассчитанные на определенный радиус 1000 м, могут быть приведены к величине любого радиуса R путем умножения на коэффициент R/1000.

Пример: Дано R = 100 м, = 43045' и ВУ ПК1+12,48 м. Определить пикетажное наименование НК, КК и СК круговой кривой.

Из табл. I.1 [4, с. 57] по аргументу =43045' находят:

Т = 401,49; К = 763,58; Д = 39,40; Б = 77,59

Умножив эти значения на коэффициент 0,1, получают R = 100 м; Т = 40,15; К = 76,36; Д = 3,94; Б = 7,76.

Выполняют

контроль определения элементов по

формуле: ![]() .

.

![]() .

.

Расхождение между Д, найденное по таблицам и по формуле, не должно превышать 3 см. Если расхождение допустимое, то для дальнейших расчетов берут домер, полученный по формуле .

После определения элементов круговой кривой вычисляют пикетажное обозначение главных точек кривой по формулам:

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() .

.

Контрольными формулами являются:

![]() ;

;

![]() .

.

Вычисления выполняют в пикетажном журнале (см. рис.3.6).

Начало кривой НК на местности находят путем откладывания от ближайшего закрепленного пикета расстояния, вычисленного по пикетажному значению (на рис.3.6 от ПК1 откладывают к ПК0 расстояние 100-72,33=23,67). Полученную точку закрепляют колышком и сторожком, подписывая на нем НК ПК0+72,33.

Конец кривой КК на трассе определяют в следующем порядке (рис. 3.7). От ВУ по направлению следующего участка трассы откладывают отрезок, равный Д (в примере Д=3,94 м), но считают, что пикетаж конца отрезка тот же, что и у ВУ, то есть ПК1+12,48. Затем от конца отрезка по направлению к ПК2 откладывают отрезок (Т-Д) = 40,15 – 3,94 = 36,21, закрепляют колышком конец кривой и подписывают на нем КК ПК1+48,69. Точки НК и КК показывают в пикетажном журнале и оформляют как плюсовые.

Для нахождения на местности середины кривой СК, по направлению биссектрисы, отмеченному ранее на местности от ВУ откладывают длину биссектрисы Б (в примере Б =7,76 м).

Если в средней части кривой трасса попадает на препятствие, которое желательно обойти, то необходимо изменить радиус кривой, увеличив или уменьшив его.

Величину измеренного радиуса легко найти. Для этого на местности измеряют величину биссектрисы, при которой трасса обходит препятствие и наиболее удачно вписывается в рельеф и ситуацию местности. По измеренной биссектрисе и углу поворота в таблицах находят ближайшую величину нового радиуса и новые значения элементов кривой, по которым она вновь разбивается на местности.

В тех местах трассы, где можно разбить кривую с радиусом более 200 метров, конечные точки круговой кривой сопрягают с прямыми при помощи так называемых переходных кривых, радиус которых непрерывно меняется от бесконечности (в начале переходной кривой) до радиуса круговой кривой (в точке сопряжения с последней), чем обеспечивается постепенное наращивание центробежного ускорения.

Длина переходной кривой l обычно берется кратной 20 м: 20, 40, 60 и так далее до 200 метров.

В [4, часть II табл. II.1] даются поправки в элементы круговых кривых для определения "суммированных элементов".

Пример: Дано: R = 600 м, l = 40 м, = 35037' и ВУ ПК7+24,00 м. Определить пикетажное наименование НК, КК и СК железнодорожной кривой.

Из табл. I.1 [4, с. 49] по аргументу = 35037' находим:

Т = 321,23; К = 621,63; Д = 20,82; Б = 50,33

Умножив эти значения на коэффициент 0,6, получают R=600 м; Т = 192,74; К = 372,98; Д = 12,49; Б = 30,20.

Контроль: ![]() .

.

Из

табл. II.1 [4, с. 362] по аргументам R=600 м, l=40

м, =35037'

находят: ![]() ;

; ![]() ;

; ![]() ;

; ![]() .

.

Суммируя поправки с соответствующими элементами круговой кривой, получаем:

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() .

.

Контроль определения элементов железнодорожной кривой определяется по формуле:

![]() ;

; ![]() .

.

Расчет пикетажного значения главных точек железнодорожной кривой выполняется по тем же формулам, что и для круговой кривой, подставляя только элементы Тс, Кс, Бс и Дс.

ВУ ПК7 + 24.00 -ТС ПК2 + 12.77 |

|

Контроль: ВУ ПК7 + 24.00 +ТС ПК2 + 12.77 |

НК ПК5 + 11.23 +КС ПК4 + 12.98 |

|

ПК9 + 36.77 -ДС + 12.56 |

КК ПК9 + 24.21 |

|

КК ПК9 + 24.21 |

|

|

|

НК ПК5 + 11.23 +1/2 КС ПК2 + 06.49 |

|

КК ПК9 + 24.21 -1/2 КС ПК2 + 06.49 |

СК ПК7 + 17.72 |

|

СК ПК7 + 17.72 |

На местности положение точек НК, КК и СК находят так же, как и для круговой кривой.

Записывают найденные элементы железнодорожной кривой и расчет пикетажного значения главных точек в пикетажный журнал.