- •Министерство образования и науки российской федерации

- •«Оренбургский государственный институт менеджмента»

- •Теория управления

- •Оглавление

- •Предисловие

- •Раздел 1 теоретические основы управления социально-экономическими процессами

- •Тема 1.1 Сущность и содержание теории управления

- •Примерный вариант контрольно-тестовых заданий по теме «Сущность и содержание теории управления»

- •Тема 1.2 Эволюция управленческой мысли

- •Примерный вариант контрольно-тестовых заданий по теме «Эволюция управленческой мысли»

- •Тема 1.3 Управленческий труд как предмет научных исследований

- •Примерный вариант контрольно-тестовых заданий по теме «Управленческий труд как предмет научных исследований»

- •Тема 1.4 Методологические аспекты исследования систем управления

- •Ситуации для анализа по теме «Методологические аспекты исследования систем управления»

- •Тема 1.5 Организация как социально-экономическая система и как объект управления

- •Ситуации для анализа по теме «Организация как социально-экономическая система и как объект управления»

- •Вопросы для обсуждения

- •Раздел 2 методы решения управленческих проблем и реализации функций менеджмента

- •Тема 2.1 Планирование как функция управления

- •Ситуации для анализа по теме «Планирование как функция управления»

- •Тема 2.2 Организация как функция управления

- •Ситуации для анализа по теме «Организация как функция управления»

- •Тема 2.3 Координация и контроль как функции управления

- •Ситуация для анализа по теме «Координация и контроль как функции управления»

- •Тема 2.4 Мотивация как функция управления

- •Примерный вариант контрольно-тестовых заданий по теме «Мотивация как функция управления»

- •Тема 2.5 Средства и методы управления

- •Примерный вариант контрольно-тестовых заданий по теме «Средства и методы управления»

- •Раздел 3 технологии управления

- •Тема 3.1 Коммуникационный менеджмент

- •Примерный вариант контрольно-тестовых заданий по теме «Коммуникационный менеджмент»

- •Тема 3.2 Управленческие решения. Процесс разработки и принятия решения

- •Примерный вариант контрольно-тестовых заданий по теме «Управленческие решения. Процесс разработки и принятия решения»

- •Тема 3.3 Руководитель в системе управления

- •Примерный вариант контрольно-тестовых заданий по теме «Руководитель в системе управления»

- •Тема 3.4 Управление человеческими ресурсами

- •Ситуация для анализа по теме «Управление человеческими ресурсами»

- •Тема 3.5 Нововведения в управлении

- •Тема 3.6 Эффективность управления

- •Примерный вариант контрольно-тестовых заданий по теме «Эффективность управления»

- •Раздел 4 государственное управление и государственная служба

- •Тема 4.1 Государственное управление и государственная служба

- •Примерный вариант контрольно-тестовых заданий по теме «Государственное управление и государственная служба»

- •Библиографический список Основная литература

- •Дополнительная литература

- •Теория управления Методические указания по самостоятельному изучению студентами учебной дисциплины

- •4 60038, Г.Оренбург, ул. Волгоградская, д.16.

Тема 3.5 Нововведения в управлении

Цель: раскрыть сущность и значение инноваций в управлении.

Дидактические единицы, обязательные к изучению:

Инновации и нововведения: понятие и виды. Инновационный процесс. Структура инновационного цикла. Управление нововведениями и развитием теории управления. Организационные формы инновационной деятельности. Показатели инновационного менеджмента.

Методические указания по изучению темы 3.5:

Термин «инновация» был введен в научный оборот известным экономистом Й. Шумпетером. Сегодня за ним стоят два понятия:

• новшество - новый продукт, услуга, технология, усовершенствование в производственно-хозяйственной деятельности, на рынке, в общественной жизни;

• нововведение - процесс внедрения новшеств в различных сферах жизни общества и осуществления связанных с этим изменений (в последнем состоит главный смысл инновации).

Инновация - конечный результат интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и рационализации. Она характеризуется введением на рынок продукции (товаров и услуг) с новыми потребительскими свойствами или качественным повышением эффективности производственных систем.

Процесс нововведений становится объектом инновационного менеджмента, который непосредственно занимается:

• разработкой и оценкой соответствующих планов и программ, их финансово-ресурсным обеспечением;

• координацией и контролем хода создания и внедрения новой продукции, технологий;

• формированием и стимулированием работы творческих коллективов и целевых групп.

Классификация инноваций:

По масштабам распространения они могут быть мировыми, национальными, отраслевыми, локальными.

По сфере применения инновации делятся на производственные, управленческие, рыночные и проч.

По видам инновации бывают научными, техническими, технологическими, экологическими, экономическими (например, освоение нового рынка сбыта, метода стимулирования и т. п.).

По разнообразию решаемых задач выделяют спектральные и узконаправленные инновации.

По характеру генерирования и внедрения различают быстрые и замедленные, нарастающие и затухающие, равномерные и скачкообразные инновации.

По степени новизны (новизна - совокупность свойств, характеризующих степень изменения объекта) инновации можно разделить на:

• радикальные (стратегические), делающие прорыв в теории и практике (например, микропроцессор);

• модифицирующие, улучшающие отдельные элементы существующих систем (обеспечивают адаптацию базовых нововведений к изменяющейся среде);

• условные (новое сочетание прежних элементов);

• комбинированные.

По характеру связи с предшествующими образцами инновации могут быть:

• открывающими новые направления в человеческой деятельности (например, космический корабль);

• заменяющими (электровоз и тепловоз вместо паровоза);

• отменяющими (сварка вместо клепки);

• возвратными, обращающимися к исходным идеям (современные парусные суда, управляемые компьютерами);

• имитирующими, в том числе ретроспективно (образцы моды).

По целям выделяют следующие виды инноваций:

• для восстановления и сохранения функций и основных свойств существующей системы;

• для приспособления системы к количественным изменениям среды;

• для коренной перестройки системы и создания ее нового варианта (с изменением всех или большинства первоначальных свойств при сохранении прежнего функционального принципа), что позволяет приспособить ее к качественным изменениям среды;

• для создания системы нового вида, функционирующей на основе прежних принципов;

• для создания системы нового вида путем коренного изменения принципа ее функционирования.

По результативности инновации делятся на завершенные и незавершенные, успешные и неуспешные (нововведение, например, не считается завершенным, если останавливается на какой-либо промежуточной стадии).

По направленности выделяют внутриорганизационные и межорганизационные инновации.

По характеру - эволюционные и революционные.

По комплексности инновации бывают точечными, простыми, системными.

Любая инновация имеет свой жизненный цикл, который состоит из трех основных элементов:

• периода от начала разработки до выхода новшества на рынок (стадия создания); при этом само оно может устареть, а нововведение еще не начаться;

• периода от выхода на рынок до прекращения выпуска;

• периода устаревания (от снятия с производства до завершения эксплуатации у потребителей); здесь происходит исчерпание возможностей прежнего новшества и замещение его альтернативным.

Два последних периода вместе образуют стадию его использования, которая, в свою очередь, состоит из двух подстадий - производства, сбыта и послепродажного (сервисного) обслуживания.

Под инновационным процессом понимается единая цепь последовательных действий - от исследований и разработок новой технической идеи до практического внедрения созданного на ее основе новшества (его коммерциализации).

Первым этапом инновационного процесса являются фундаментальные исследования, сбор и систематизация информации по соответствующей проблеме.

Целью этого этапа являются оценка необходимости и возможности изменений, изучение возникших проблем, генерирование, отбор, определение возможности реализации перспективных идей.

Фундаментальные исследования, в свою очередь, делятся на теоретические и поисковые; первые формируют концептуальные подходы к проблеме; вторые - новые принципы создания изделий и технологий.

В рамках этапа происходят изучение информационных источников, разработка теоретических положений, их первичный анализ, отсев технически и экономически бесперспективных идей (он продолжается и в дальнейшем), создание и выбор окончательного варианта концепции нового продукта с учетом потребностей рынка.

Следующим этапом являются прикладные исследования, направленные на определение и уточнение способов применения результатов предыдущего этапа. Эти исследования могут быть теоретическими и экспериментальными (в том числе связанными с созданием моделей).

Здесь происходят разработка лабораторных технологий, изготовление и испытание макетов и образцов новых изделий, нестандартного оборудования, производятся специальные расчеты для оценки и последующей корректировки направлений исследований, второй отсев неперспективных идей.

Конечным результатом этого этапа являются техническое задание, рекомендация, опытный образец.

В процессе фундаментальных и прикладных исследований приобретаются новые научные знания, необходимые для проведения опытно-конструкторских разработок. В то же время уже на этих этапах возможны тупиковые результаты и экономические потери.

Стадия опытно-конструкторских разработок, связанная с созданием новых образцов, пригодных для производственного и коммерческого использования, включает следующие этапы:

Подготовка заказчиком технического задания, определяющего основные требования к изделию (принципы работы, конструктивные особенности, габариты, вес, КПД, цену).

Техническое и технико-экономическое обоснование целесообразности его создания, включая укрупненный расчет себестоимости и ожидаемой экономической эффективности.

Экономическое обоснование основных эксплуатационных характеристик, позволяющее решать вопрос о целесообразности дальнейшей работы над новшеством.

Изготовление эскизного проекта, содержащего чертежи общего вида, принципиальные схемы.

Подготовка на его основе пояснительной записки с технико-экономическим обоснованием и расчет эксплуатационных издержек.

Создание рабочего проекта, содержащего полное описание конструкции объекта и документации, необходимой для его изготовления, монтажа и эксплуатации.

Изготовление, испытание и доводка опытного образца.

Опытно-конструкторские разработки, завершающие научный цикл инновационной деятельности, представляют собой первичную материализацию инноваций. Они менее капиталоемки, рискованны и более перспективны, чем НИР, однако и здесь в среднем лишь 8 процентов результатов воплощается в действительно конкурентоспособные изделия.

На завершающей стадии инновационного процесса происходят освоение производства нового изделия и его распространение среди потребителей.

Ему предшествует оценка его рыночных перспектив, соответствия стандартам, патентной защите, еще один отсев неперспективных вариантов. Затем осуществляется проектирование технологических и организационных процессов, подготовка производственных мощностей, сбытовой сети и, наконец, освоение, массовый выпуск и сбыт новшества.

Таким образом, инновационный процесс охватывает цикл от разработки идеи до ее коммерческой реализации.

Основу этого процесса составляет инновационная деятельность, связанная с трансформацией идей, результатов научных исследований и разработок в новый (усовершенствованный) продукт.

Инновационный процесс может быть организован тремя способами.

1. Последовательно, когда по завершении каждого этапа работ принимается решение об их продолжении или приостановке. Это снижает финансовый риск и упрощает контроль, но не позволяет полностью использовать потенциал организации, резко повышает затраты.

2. Параллельно, когда начало одного этапа не связано с завершением предыдущего. Это сокращает время, но увеличивает риск, так как окончательное решение принимается, когда работы на следующем этапе уже в разгаре.

3. Интегративно, т. е. на основе совместной работы группы специалистов различного профиля, что позволяет концентрировать и решать все вопросы во взаимосвязи.

Для того чтобы учесть совокупность всех этапов деятельности в период от поиска новых идей до их использования, коммерциализации и распространения, следует ввести понятие "инновационный цикл".

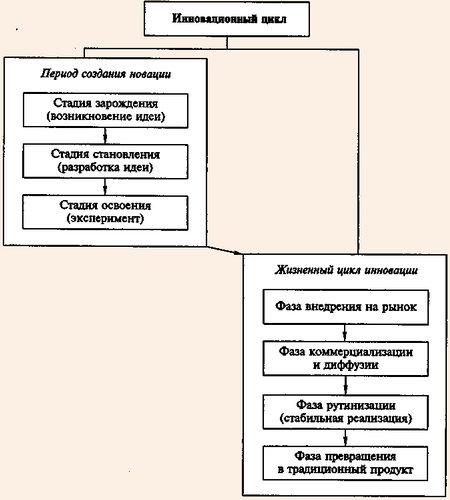

Инновационный цикл (рис. 15) включает в себя период создания новации и жизненный цикл. Это обусловлено тем, что новшество может использоваться для создания инноваций неоднократно, причем в сферах, иногда очень удаленных от сферы появления новации.

Период создания новации включает стадии зарождения (осознание потребности и возможности инноваций, возникновение идеи); становления (разработка идеи) и освоения (внедрение в производство, эксперимент).

Жизненный цикл инновации включает фазы внедрения, коммерциализации и диффузии, рутинизации (стабильной реализации нововведений) и повсеместного распространения и превращения в традиционный продукт.

Инновационный цикл не будет полностью завершенным, если он остановится на одной из промежуточных стадий периода новации или фазе жизненного цикла.

Рисунок 15 - Схема инновационного цикла

Формы организации инновационной деятельности:

В РФ ими являются:

1) Государственный научный центр (ГНЦ) по приоритетным направлениям науки и техники;

2) Федеральный научно-технический центр (ФНТЦ);

3) самостоятельные любых форм собственности (коммерческие и некоммерческие) научно-технические организации;

4) научные объединения:

государственные, частные и смешанные НПО;

научно-технические ассоциации с участием министерств и ведомств, предназначенные для решения научно-технических проблем и реализации государственных программ;

временные добровольные соглашения научно-технических организаций, вузов, ГНЦ, министерств и ведомств, создаваемые для проведения крупномасштабных долгосрочных исследований и внедрения результатов в производство;

5) технологические парки, связанные с разработкой высокотехнологичных наукоемких продуктов на основе объединения критической массы научно-технических субъектов;

6) вузовская наука:

• научно-образовательные объединения вузов (привлекают к преподаванию научных работников, а к науке - преподавателей, студентов, аспирантов);

• исследовательские промышленно-вузовские центры (ИПВЦ), направляющие средства промышленности в разработку и внедрение научных результатов вузовского сектора;

• исследовательские и научно-технические подразделения вузов;

7) научно-технические структуры внутри предприятий и объединений (институты, бюро, лаборатории);

8) центры конкретных исследований - государственные организации на базе промышленных НПО, выполняющие государственные и ведомственные научно-технические программы.

На Западе инновационная деятельность осуществляется в следующих формах: интерпартнерство, внутренний венчур, технологический центр, внешняя венчурная фирма, малая инновационная фирма, «спин-оф», научный парк, исследовательский парк, технополис, технопарк, инкубатор (США) или инновационный центр, учредительский цент, научно-технические альянсы.

Для более глубокого изучения данной темы студентам рекомендуется обратиться к следующей литературе:

Веснин В. Р. Менеджмент : учебник для вузов / В. Р. Веснин. - 3-е изд, перераб. и доп. - М. : Проспект, 2009. – 502 с.

Рой О. М. Теория управления : учеб. пособие / О. М. Рой. – СПб. : Питер, 2008. – 256 с.