- •13.Электромагнияная совместимость радиоэлектронных средств (Седельников ю.Е. Электромагнитнаяя совместимость радиоэлектронных средств 2006)

- •14.Основные методы измерения поля. Индикаторы поля. Измерители напряженности поля и измерительные приемники.

- •15.Измерение псофометрического напряжения помех. Псофометр (измеритель относительного уровня шумов линии связи и радиопередачи) (ст 334 Хромой)

- •16.Виды затухания четырёхполюсников: собственное , рабочее, вносимое

14.Основные методы измерения поля. Индикаторы поля. Измерители напряженности поля и измерительные приемники.

Интенсивность электромагнитного поля характеризуется векторами:

– плотность потока

энергии

– плотность потока

энергии

–

напряженность

электрического поля

–

напряженность

электрического поля

– напряженность

магнитного поля

– напряженность

магнитного поля

Напряженности

электрического и магнитного полей

совпадают по фазе и в любой момент

времени пропорциональны друг другу,

причем коэффициент пропорциональности

между ними (волновое сопротивление

среды) зависит от свойств среды, в которой

распространяется электромагнитная

волна, и равен:

.

Для свободного пространства

.

Для свободного пространства

Все три вектора перпендикулярны друг другу и численно связаны между собой следующими соотношениями:

Мощность потока энергии (Р), проходящего через некоторую поверхность площади S, равная: Р=ПS. Для измерения интенсивности электромагнитного поля можно измерять любой вектор. Важной характеристикой поля является его поляризация. Различают:

Линейную поляризацию – вектор Е сохраняет свое направление вдоль определенной прямой (горизонтальная и вертикальная).

Эллиптическая поляризация – характеризуется непрерывным вращением вектора Е в плоскости, перпендикулярной направлению распространения, с одновременным изменением его длины.

При круговой поляризации длина вектора не меняется.

Основные методами измерения напряженности электрического поля:

Эталонной

антенны –

используется

антенна известных размеров и формы,

которая располагается в электромагнитном

поле в плоскости, параллельной

плоскости поляризации электромагнитной

волны. В антенне индуктируется ЭДС

,

где

,

где

– действующая высота эталонной антенны,

определяется расчетным путем для любой

конструкции антенны. Е – измеряется

вольтметром или амперметром.

– действующая высота эталонной антенны,

определяется расчетным путем для любой

конструкции антенны. Е – измеряется

вольтметром или амперметром.

В диапазоне длинных, средних и коротких волн напряженность электрического поля лучше определять по напряжению на выходе эталонной антенны, в метровом или дециметровом диапазонах (до 30 см) — по току в антенне, а на волнах короче 30 см — по мощности.

Удобен для измерения сильных полей вблизи источника излучения.

Метод сравнения (способ эталонного поля) - осуществляется способами замещения и калибровки. При замещении напряжения, индуктированное в произвольной антенне измеряемым электромагнитным полем, сравнивается с напряжением, индуктированным в той же антенне замещающим полем эталонного генератора. При калибровке измерительное устройство перед каждым измерением калибруется по эталонному генератору, входящему в состав этого устройства.

Удобен для измерения слабых полей.

На основе метода эталонной антенны созданы простые измерители поля:

Измерители поля состоят из эталонной антенны и прибора для измерения в ней напряжения, тока или мощности. В качестве эталонной можно использовать любую антенну, характеристики которой известны. При измерениях в диапазоне длинных, средних и коротких волн применяются рамочные антенны, в диапазоне метровых и дециметровых волн — полуволновые вибраторы, а в диапазоне сантиметровых волн — рупорные антенны. Иногда пользуются и простыми штыревыми антеннами.

Измеритель

поля для сантиметровых волн состоит

из рупорной антенны, волнового аттенюатора

поглощающего типа и измерительного

устройства (может быть детектором со

стрелочным индикатором (а) или термисторный

измеритель мощности (б)). Измеритель с

детектором позволяет выполнять

только относительные измерения,

причем показание стрелочного прибора

поддерживается постоянным, а

интенсивность поля определяется по

показаниям шкалы аттенюатора. Измеритель

с термисторным измерителем мощности

позволяет определять относительное

и абсолютное значение напряженности

поля.

Измеритель

поля для сантиметровых волн состоит

из рупорной антенны, волнового аттенюатора

поглощающего типа и измерительного

устройства (может быть детектором со

стрелочным индикатором (а) или термисторный

измеритель мощности (б)). Измеритель с

детектором позволяет выполнять

только относительные измерения,

причем показание стрелочного прибора

поддерживается постоянным, а

интенсивность поля определяется по

показаниям шкалы аттенюатора. Измеритель

с термисторным измерителем мощности

позволяет определять относительное

и абсолютное значение напряженности

поля.

Измерителями определяются интенсивности полей, напряженность которых превышает десятки милливольт на метр. Погрешность измерений составляет 30..40%. Основными причинами погрешностей измерителей:

рамочными антеннами являются наличие антенного эффекта рамки за счет емкости ее на Землю и неточность ее ориентировки и настройки.

измерителей с вибраторами — влияние близости к вибраторам земной поверхности и оператора, а также неточность ориентировки вибратора.

рупорными антеннами — неточность измерения мощности, неполное согласование и погрешность определения эффективной площади или коэффициента усиления рупорной антенны.

У СВЧ измерений погрешности: неполное согласование с внешней средой; погрешность определения эффективной площади самой антенны; коэффициент усиления антенны.

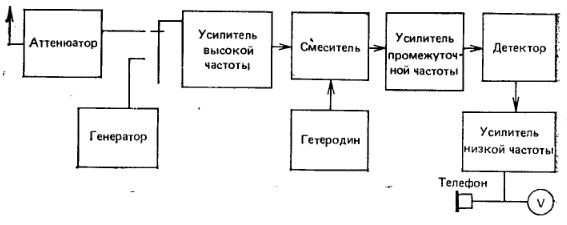

Измерительные приемники разработаны для измерения малых напряженностей поля. Эти устройства представляют собой чувствительные супергетеродинные радиоприемники с вольтметром на выходе, делителем напряжения в тракте промежуточной частоты и аттенюатором на входе. Для уменьшения погрешности перед каждым измерением шкалу выходного прибора калибруют по напряжению внутреннего калибровочного генератора. Если такой приемник укомплектован измерительными эталонными антеннами, то он является измерителем напряженности поля, без антенн — по существу, выполняет роль селективного вольтметра и называется измерительным приемником.

Процесс измерения делится на три этапа:

предварительную настройку (на частоту источника измерения)

калибровку (на вход усилителя высокой частоты подают известное напряжение калибровочного генератора и, регулируя усиление по высокой частоте)

измерение

Пределы измерения напряженности поля такими приборами — ст долей микровольта до 105 мкВ/м, а измерителями плотности потока мощности — от 0,07 мкВт/см2 до 30 мВт/см2. Погрешность измерения достигает ±30%. Причины ее возникновения те же, что и в измерителях поля.