- •Курс: охрана окружающей среды в теплотехнологии: выбросы теплотехнических установок

- •Модуль 1

- •Оглавление

- •Дидактический план

- •Литература Государственные стандарты Российской Федерации

- •Основная

- •Дополнительная

- •1. Выбросы теплотехнологических установок промышленных предприятий и их влияние на окружающую среду

- •1.1. Атмосфера – основа жизни

- •1.2. Последствия загрязнения атмосферы

- •1.3. Загрязнители атмосферы

- •1.4. Выбросы в атмосферу и их характеристика

- •1.5. Нормативы качества атмосферного воздуха

- •1.6. Перемещение загрязняющих веществ в атмосфере

- •1.7. Превращение загрязняющих веществ в атмосфере

- •1.8. Основы образования загрязнителей атмосферы

- •1.9. Источники техногенного загрязнения биосферы

- •1.10. Система государственных стандартов в области охраны биосферы

- •1.11. Нормирование загрязняющих веществ в биосфере

- •1.12. Экологический паспорт предприятия

- •2. Техника и технология удаления взвешенных веществ из атмосферных выбросов

- •2.1. Физические принципы, используемые для удаления твердых и жидких загрязнений

- •1 Источник высокого напряжения; 2 плоский электрод; 3 провод; 4 чехол короны; 5 электроны; 6 положительные ионы; 7 отрицательные ионы

- •1 Отрицательные ионы; 2 частицы, взвешенные в газе; 3 заряженная частица

- •2.2. Основные процессы извлечения газообразных примесей

- •2.3. Основные характеристики пылеуловителей

- •2.4. «Сухие» механические пылеуловители

- •2.5. «Сухие» пористые фильтры

- •1 Бункер; 2 корпус; 3 диффузор-сопло; 4 крышка; 5 труба раздающая; 6 секция клапанов; 7 коллектор сжатого воздуха; 8 секция рукавов

- •1 Корпус; 2 фильтрующие ячейки; 3 система импульсной регенерации; 4 фильтрующие элементы; 5 бункер

- •1 Корпус; 2 слой активированного угля; 3 центральная труба для подачи

- •2.6. Электрофильтры («сухие» и «мокрые»)

- •2.7. Аппараты «мокрого» пыле- и газоулавливания

- •1 Корпус; 2, 4 перегородки; 3 водоотбойник; 5 каплеуловитель; 6 вентиляционный агрегат; 7 устройство для регулирования уровня воды

- •2.8. Комбинированные методы и аппаратура очистки газов

- •6 Регулятор подачи воды; 7 разгрузочное устройство

- •2.9. Подготовка выбросов перед очисткой в пылеулавливающих устройствах

- •3. Техника и технология удаления газообразных вредных веществ из примесей

- •3.1 Абсорбционная очистка газов

- •3.2. Адсорбционная очистка газов

- •3.3. Каталитическая очистка газов

- •1 Цилиндрическая часть корпуса; 2 зернистый катализатор; 3 верхняя часть корпуса; 4 циклон; 5 шнековое устройство; 6 газораспределительная решетка

- •1 Цилиндрический корпус; 2 циклон; 3 сопло; 4 бункер, 5 эжекторное устройство

- •3.4. Термическое обезвреживание газов

- •1 Горелка; 2 топка, 3 взрывной клапан; 4 поворотный клапан; 5 сотовые перегородки; 6 дымовая труба; 7 газоход; 8 камера смешения; 9 окно; 10 перегородка

- •Задания для самостоятельной работы

- •1. Перечислить источники техногенного загрязнения биосферы:

- •2. Перечислить основные механизмы осаждения, имеющие наибольшее применение:

- •3. Перечислить основные требования к абсорбентам:

- •4. Перечислите основные требования к конструкциям каталитических реакторов:

- •5. Перечислите основные требования к оборудованию термического обезвреживания газов:

- •Глоссарий

- •Охрана окружающей среды в теплотехнологии: выбросы теплотехнических установок модуль 1

1.11. Нормирование загрязняющих веществ в биосфере

Нормирование качества окружающей природной среды определяется как деятельность уполномоченных государственных органов по установлению экологических нормативов (показателей предельно допустимых воздействий человека на окружающую природную среду) в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. Так, согласно ст. 1 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96ФЗ, качество атмосферного воздуха совокупность его физических свойств, отражающих степень соответствия гигиеническим и экологическим нормативам. За экологический норматив (согласно п. 2.7 Приложения к приказу Минприроды России «Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной или иной деятельности» от 29.12.1995 № 539) принимается установленная величина использования природных ресурсов или техногенного воздействия на экосистемы и отдельные ее компоненты, при которой функционально структурные характеристики экосистем не выходят за пределы естественных изменений.

Нормативы качества окружающей природной среды подразделяются на три группы.

1. Санитарно-гигиенические предельно допустимые концентрации вредных веществ (ПДК ВВ) и уровня (ПДУ) физических, биологических и других воздействий, определяющие численные показатели качества окружающей среды относительно здоровья человека.

2. Производственно-хозяйственные нормативы выбросов, сбросов ВВ (ПДВ, ПДС, ВСВ, ВДК, ПДТ), технические (технологические), строительные и другие правила, содержащие экологические требования к источнику вредного воздействия, ограничивающие его негативное воздействие пороговой величиной.

3. Комплексные нормативы, сочетающие признаки первой и второй групп. Предельно допустимая (критическая) нагрузка (ПДН) является показателем воздействия одного или нескольких ВВ на окружающую природную среду: превышение ее может привести к вредному воздействию на природные ресурсы и человека.

Для предотвращения (снижения) отрицательных последствий воздействия загрязняющих веществ на атмосферу, литосферу и гидросферу необходимо знать их предельные уровни, при которых обеспечивается нормальная жизнедеятельность. Информация, характеризующая состояние природной среды, оценивается по специально разработанным критериям или нормативам. Основная величина экологического нормирования качества природной среды ПДК ВВ в биосфере воздухе, воде и почве. В общем случае ПДК это такое содержание ВВ в окружающей среде, которое при постоянном контакте или воздействии за определенный промежуток времени практически не влияет на здоровье человека и не вызывает неблагоприятных последствий у его потомства. ПДК ВВ устанавливают на основе токсикометрических оценок, с раздельным нормированием уровней загрязнения, например, воздуха, в рабочих зонах и в населенных пунктах. Классификация ПДК приведена на рис. 5.

Рис. 5 – Классификация предельно-допустимых концентраций

Фактическое загрязнение атмосферы воздуха городов и населенных пунктов оценивают по пятибалльной шкале: I допустимое; II умеренное; III слабое; IV сильное; V очень сильное.

Загрязнения I степени безопасны для населения. В нормативах Минздрава России приводятся сведения о классе опасностей вещества совместно с ПДК.

При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких ВВ с концентрациями С1, С2, .... Сn, обладающих однонаправленным действием, должно выполняться условие:

![]() (15)

(15)

Если в воздухе содержатся ВВ, не обладающие однонаправленным действием, концентрация каждого из них не должна превышать ПДК. К ВВ однонаправленного действия, как правило, следует относить вещества, близкие по химическому строению и характеру биологического воздействия на организм человека.

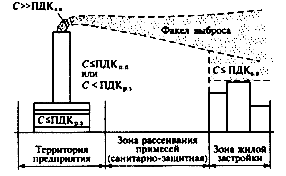

На рис. 6 представлена схема нормирования примесей ВВ в воздухе с учетом их переноса и рассеивания в атмосфере, а также токсикологических принципов. Учитывая, что экологическая ниша человека неизменна, где бы он ни находился, условием экологической безопасности для него будет выполнение условия CВB ПДК, где CВB концентрация вредного вещества, мг/м3.

Рис. 6 – Нормирование примесей вредных веществ

Если в атмосферном воздухе одновременно содержатся несколько вредных веществ, обладающих однонаправленным действием, то должно выполняться условие (15). Выбросы в атмосферу воздуха, содержащего вредные вещества, предусматривают и обосновывают в расчетах так, чтобы концентрации их в приземном слое не превышали предельно допустимых. Содержание пыли в воздухе (мг/м3), выбрасываемом в атмосферу системами вентиляции, объем которого более 15 тыс. м3/ч, не должно превышать С1 = 100 К, при объеме L выбрасываемого воздуха до (включительно) 15 тыс. м3/ч, С2 = (160 4L) К.

Коэффициент К принимают в зависимости от ПДК пыли в воздухе:

ПДК, мг/м3.................................................................... |

2 |

2 4 |

4 6 |

6 |

К..................................................................................... |

0,3 |

0,6 |

0,8 |

1 |

Выбросы воздуха, удаляемого системами местных отсосов, с концентрациями пыли, не превышающими С1 и С2, допускается (при обосновании) закладывать в проект, не предусматривая средств для очистки. Правила установления предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ предприятиями приведены в ГОСТ 17.2.3.0278.

ПДВ пыли или других ВВ в атмосферу устанавливают для каждого источника. При этом должно быть соблюдено условие, что выбросы ВВ от данного источника (а при наличии других источников от их совокупности) не создадут приземную концентрацию С, превышающую предельно допустимую ПДК, т.е.

![]() (16)

(16)

Если это условие по объективным причинам не может быть выполнено, вводят поэтапное снижение выбросов ВВ, согласовывая на каждом этапе выброс ВВ с местным органом Государственной инспекции по контролю за работой газоочистных и пылеулавливающих установок и другими уполномоченными организациями и учреждениями.

Наряду с ПДК существуют временно допустимые концентрации (ВДК), иначе называемые ориентировочными безопасными уровнями воздействий ОБУВ (ГН 2.1.6.69698).

ПДК в основном устанавливают экспериментально. Для ускоренного определения ПДК новых веществ используют расчетные методы. Установленные расчетным путем нормативы должны рассматриваться в качестве ВДК (ОБУВ).

Для максимального снижения выбросов вредных веществ должны использоваться наиболее совершенная технология и методы очистки. Рассеивание вредных выбросов в атмосфере при увеличении высоты выброса может быть применено только после реализации всех современных технических средств, снижающих абсолютное количество выбросов и сокращающих концентрацию вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу. Для неорганизованных выбросов и групп мелких одиночных источников, например, вентиляционных, устанавливают суммарный предельный выброс.

При установлении ПДВ для источника загрязнения атмосферу учитывают фоновые концентрации ВВ в воздухе Сф, определяемые расчетом и экспериментально. Под фоновой концентрацией для отдельного источника загрязнения атмосферы понимают ее загрязнение, связанное с другими источниками, исключая рассматриваемый. В этом случае в соотношении (16) вместо С принимают С + Сф.

При неблагоприятных метеоусловиях в кратковременные периоды загрязнения атмосферы, опасного для здоровья населения необходимо снизить выбросы ВВ, вплоть до полного прекращения работ, вызывающих загрязнение. Устанавливает ПДВ для каждого предприятия головная организация по рассмотрении планов мероприятий, направленных на снижение загрязнения атмосферы и проведении окончательных расчетов загрязнения атмосферы от всех объектов. Она же разрабатывает комплексный план мероприятий снижения загрязнения атмосферы (ПДВ). Эффективность поэтапного уменьшения выбросов ВВ оценивают по степени фактического снижения загрязнения атмосферы, определяемого в соответствии с нормативными документами. В этом случае фактический выброс, превышающий ПДВ, называется временно согласованным (ВСВ). На каждом этапе устанавливают ВСВ на уровне предприятий аналогов с современной технологией, рассчитывая категорию опасности предприятий (КОП) для биосферы:

,

(17)

,

(17)

где n количество загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием; Mi масса выброса i-го вещества, мг/м3; i безразмерный коэффициент, позволяющий привести степень вредности i-го вещества к вредности диоксида серы. Для вещества первого класса опасности i = 1,7; второго 1,3; третьего 1,0; четвертого 0,9.

Значения КОП рассчитывают при Mi/ПДКi > 1. Если Mi/ПДКi < 1, КОП приравнивают к нулю. При отсутствии среднесуточных значений ПДК для расчета КОП могут использоваться значения максимальных разовых ПДК или ОБУВ, либо уменьшенные в 10 раз значения ПДК воздуха рабочей зоны.

По величине КОП предприятия подразделяются на четыре категории опасности:

Категория опасности............................................... |

1-я |

2-я |

3-я |

4-я |

КОП............................................................................ |

> 106 |

104 106 |

103 104 |

< 103 |

Предприятия первой и второй категории представляют наибольшую опасность для биосферы. В этом случае тома ПДВ разрабатываются по полной программе. Предприятия третьей категории самые многочисленные. Для них тома ПДВ разрабатывают по сокращенной программе. Для предприятий четвертой категории опасности нормативы ПДВ устанавливают на уровне фактических выбросов, а тома ПДВ могут не составляться.

Для обеспечения экологической безопасности населения, проживающего вблизи экологически опасных предприятий, создаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ), отделяющие жилые кварталы от предприятий (см. рис. 6.).

Каждое предприятие, образующее источники загрязнения среды, должно иметь СЗЗ, размеры которой с 2003 г. регламентируются СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003. С этой целью все предприятия сгруппированы по отраслям в зависимости от выделяемых загрязнений. Имеется несколько таких групп, в каждой из которой выделяют пять классов предприятий по степени их экологической опасности. В зависимости от класса определяют нормативный размер СЗЗ, который устанавливают с учетом мощности, условий осуществления технологического процесса, характера и количества выделяемых в окружающую среду ВВ и других факторов в соответствии с санитарной классификацией предприятий. Размеры СЗЗ, м: 1000 I класс, 500 II класс; 300 III класс; 150 IV класс; 50 V класс. Например, к I классу относят предприятия химического комплекса, имеющие аммиак (ж.), сернистый ангидрид (ж.), диоксид азота, синильную кислоту, метилакрилат, нитрил акриловой кислоты, сероуглерод, триметиламин, фосген, хлор (ж.), азотную кислоту, азотные удобрения и др. В целлюлозно-бумажном комплексе цехи варки целлюлозы также относят к I классу, а производящие бумагу и картон из привозных полуфабрикатов к IV. Класс V составляют производства полиграфических красок, неорганических реактивов (при отсутствии хлорного ингредиента), а также производства пластмасс и синтетических смол.

Расчетный размер СЗЗ, согласно решению Главного санитарного врача Российской Федерации и его заместителя, может быть определен (и соответственно изменен в сравнении с нормативным по формуле

![]() ,

(18)

,

(18)

где R число румбов для расчета показателя; j номер румба; n количество расчетных точек; i одно из расчетных направлений от источника загрязнения (румб); С1, С2,..., Ск расчетные приземные концентрации загрязняющих веществ характеризуемого производства; ПДК1, ПДК2, ..., ПДКк ПДК данных веществ; Сф/ПДК показатель фоновых концентраций; N1, N2, ..., Nк переводные коэффициенты, зависящие от класса опасности вещества.