- •Глава 1. Общие закономерности роста и развития организма 15

- •Глава 2. Возрастная анатомия и физиология нервной системы 36

- •Глава 3. Основы высшей нервной деятельности 65

- •Глава 4. Анатомия, физиология и возрастные особенности сенсорных систем 86

- •Глава 5. Возрастная анатомия и физиология желез внутренней секреции 104

- •Глава 6. Анатомия и физиология опорно-двигательного аппарата 117

- •Глава 7. Возрастная анатомия и физиология системы крови 133

- •Глава 8. Органы кроветворения и иммунной системы 141

- •Введение

- •Глава 1. Общие закономерности роста и развития организма

- •1.1. Организм как единое целое

- •1.2. Гомеостаз и регуляция функций в организме

- •1.3. Понятие роста и развития и их закономерности

- •1.4. Возрастная периодизация и характеристика возрастных периодов ребенка

- •Глава 2. Возрастная анатомия и физиология нервной системы

- •2.1. Функции нервной системы

- •2.2. Общий план строения и классификация нервной системы

- •2.3. Нейрон как структурная и функциональная единица нервной системы

- •2.4. Строение, свойства и возрастные изменения нервных волокон

- •2.5. Строение синапса. Механизм передачи возбуждения в синапсах

- •2.6. Рефлекс как основная форма нервной деятельности

- •2.7. Строение, свойства и возрастные изменения нервных центров

- •2.8. Строение, функции и возрастные особенности спинного мозга

- •2.9. Строение, функции и возрастные особенности головного мозга

- •Глава 3. Основы высшей нервной деятельности

- •3.1. Понятие о высшей нервной деятельности

- •3.2. Условные и безусловные рефлексы

- •3.3. Процессы возбуждения и торможения

- •3.4. Динамический стереотип и его роль в обучении и воспитании

- •3.5. Первая и вторая сигнальные системы действительности

- •3.6. Типы высшей нервной деятельности и их особенности у детей

- •3.7. Нейрофизиологические механизмы сна

- •3.8. Нейрофизиологические механизмы памяти

- •3.9. Нейрофизиологические механизмы восприятия, внимания, мотивации и эмоций

- •Глава 4. Анатомия, физиология и возрастные особенности сенсорных систем

- •4.1. Общая характеристика и функциональное становление сенсорных систем

- •4.2. Анатомия, физиология и возрастные особенности зрительной сенсорной системы

- •4.3. Анатомия, физиология и возрастные особенности слуховой и вестибулярной сенсорных систем

- •4.4. Анатомия, физиология, возрастные особенности вкусовой и обонятельной сенсорных систем

- •4.5. Анатомия, физиология, возрастные особенности соматосенсорной системы

- •Глава 5. Возрастная анатомия и физиология желез внутренней секреции

- •5.1. Общая характеристика желез внутренней секреции

- •5.2. Гормоны. Их свойства и биологическая роль

- •5.3. Возрастная анатомия и физиология щитовидной железы

- •5.4. Возрастная анатомия и физиология околощитовидных желез

- •5.5. Возрастная анатомия и физиология надпочечников

- •5.6. Возрастная анатомия и физиология гипофиза

- •5.7. Возрастная анатомия и физиология эпифиза

- •5.8. Смешанные железы — поджелудочная и половые железы

- •5.9. Одиночные гормонообразующие клетки

- •Глава 6. Анатомия и физиология опорно-двигательного аппарата

- •6.1. Общая характеристика и значение опорно-двигательного аппарата

- •6.2. Строение и возрастные изменения костей. Соединения костей

- •6.3. Строение и возрастные особенности скелета

- •6.4. Строение, функции, классификация и возрастные особенности мышц

- •6.5. Работа и сила мышц. Утомление мышц

- •Глава 7. Возрастная анатомия и физиология системы крови

- •7.1. Общая характеристика крови

- •7.2. Строение, функции и классификация форменных элементов крови

- •7.3. Химический состав и свойства плазмы крови

- •7.4. Группы крови. Свертывание и переливание крови

- •7.5. Понятие и общая характеристика органов кроветворения

- •Глава 8. Органы кроветворения и иммунной системы

- •8.1. Общая характеристика и классификация иммунной системы

- •8.2. Анатомия, физиология и возрастные особенности костного мозга

- •6.3. Анатомия, физиология и возрастные особенности тимуса

- •8.4. Анатомия, физиология и возрастные особенности селезенки

- •8.5. Анатомия, физиология и возрастные особенности лимфатических узлов

- •8.6. Анатомия, физиология и возрастные особенности отдельных скоплений лимфоидной ткани

- •8.7. Иммунитет

- •Глава 9. Возрастная анатомия и физиология сердечно-сосудистой системы

- •9.1. Общий план строения сердечно-сосудистой системы

- •9.2. Строение, работа и возрастные особенности сердца

- •9.3. Проводящая система сердца

- •9.4. Строение и возрастные особенности кровеносных сосудов

- •9.5. Круги кровообращения. Их физиологическое значение

- •9.6. Регуляция кровообращения

- •9.7. Систолический и минутный объем крови. Кровяное давление

- •Глава 10. Возрастная анатомия и физиология дыхательной системы

- •10.1. Общая характеристика и возрастные особенности дыхательной системы

- •10.2. Строение, функции и возрастные особенности воздухоносных путей (полость носа, гортань, трахея, бронхи)

- •10.3. Строение, функции и возрастные особенности легких

- •10.4. Регуляция дыхания

- •10.5. Механизм вдоха и выдоха

- •10.6. Типы дыхания

- •Глава 11. Возрастная анатомия и физиология пищеварительной системы

- •11.1. Общая характеристика и возрастные особенности пищеварительной системы

- •11.2. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта

- •11.3. Процессы всасывания в различных отделах пищеварительного тракта и его возрастные особенности

- •11.4. Анатомия и физиология и возрастные особенности пищеварительных желез

- •Глава 12. Обмен веществ и энергии

- •12.1. Понятие обмена веществ. Основной и общий обмен

- •12.2. Обмен белков

- •12.3. Обмен жиров

- •12.4. Обмен углеводов

- •12.5. Водно-солевой обмен

- •12.6. Витамины и их значение для организма

- •12.7. Энергетический обмен

- •12.8. Тепловой обмен

- •Глава 13. Возрастная анатомия и физиология мочевыделительной системы

- •13.1. Общая характеристика выделительной системы

- •13.2. Анатомия, физиология и возрастные особенности почек

- •13.3. Механизмы образования мочи

- •13.4. Регуляция мочеобразования

- •13.5. Анатомия, физиология и возрастные особенности мочевыводящих путей (мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал)

- •Глава 14. Возрастная анатомия и физиология кожи

- •14.1. Общая характеристика и функции кожи

- •14.2. Строение кожи

- •14.3. Производные кожи

- •14.4. Возрастные особенности кожи

- •Список литературы

- •Авторы-составители Котова Галина Самуиловна, Бессчетнова Ольга Владимировна Возрастная анатомия и физиология человека

- •412300, Г. Балашов, Саратовская обл., ул. К. Маркса, 29.

- •Возрастная анатомия и физиология человека

2.3. Нейрон как структурная и функциональная единица нервной системы

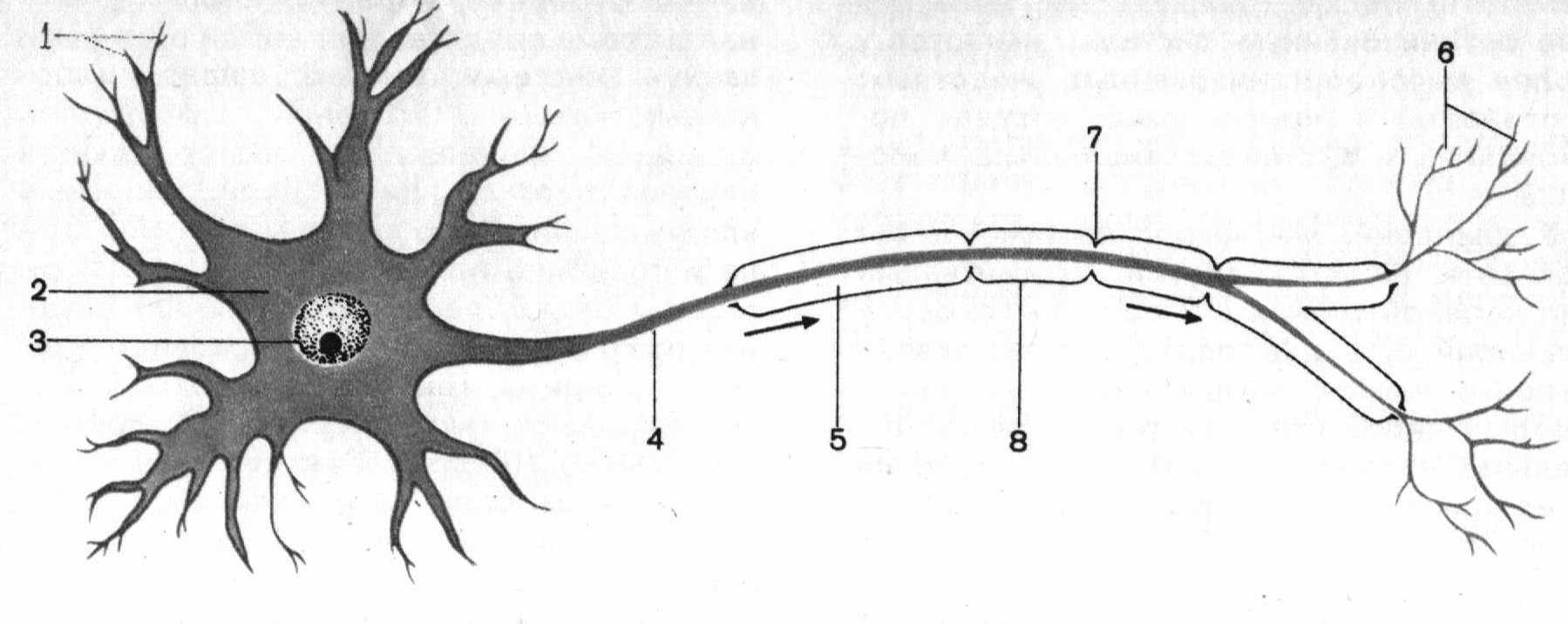

Нейрон — это основная структурная и функциональная единица нервной системы. Нейроном называют нервную клетку с отростками. В нем различают тело клетки, или сому, один длинный, мало ветвящийся отросток — аксон — и много (от 1 до 1000) коротких, сильно ветвящихся отростков — дендритов (рис. 3А). Длина аксона достигает метра и более, его диаметр колеблется от сотых долей микрона до 10 мкм; длина дендрита может достигать 300 мкм, а его диаметр — 5 мкм.

Аксон, выходя из сомы клетки, постепенно суживается, от него отходят отдельные отростки — коллатерали. На протяжении первых 50—100 мкм от тела клетки аксон не покрыт миелиновой оболочкой. Прилегающий к нему участок тела клетки называют аксонным холмиком. Участок аксона, не покрытый миелиновой оболочкой, вместе с аксонным холмиком называют начальным сегментом аксона. Эти участки отличаются рядом морфологических и функциональных особенностей.

По дендритам возбуждение поступает от рецепторов или других нейронов к телу клетки, а аксон передает возбуждение от тела нейрона к другому или рабочему органу. На дендритах имеются боковые отростки (шипики), которые увеличивают их поверхность и являются местами наибольших контактов с другими нейронами. Конец аксона сильно ветвится, один аксон может контактировать с 5 тыс. нервных клеток и создавать до 10 тыс. контактов. Место контакта одного нейрона с другим получило название синапса (от греческого слова «синапто» — контактировать). По внешнему виду синапсы имеют форму пуговки, луковицы, петли и др. Количество синаптических контактов неодинаково на теле и отростках нейрона и очень вариабельно в различных отделах центральной нервной системы. Тело нейрона на 38 % покрыто синапсами, и их насчитывают до 1200—1800 на одном нейроне. Много синапсов на дендритах и шипиках, их количество невелико на аксонном холмике. Все нейроны центральной нервной системы соединяются друг с другом в основном в одном направлении: разветвления аксона одного нейрона контактируют с телом клетки и дендритами другого нейрона.

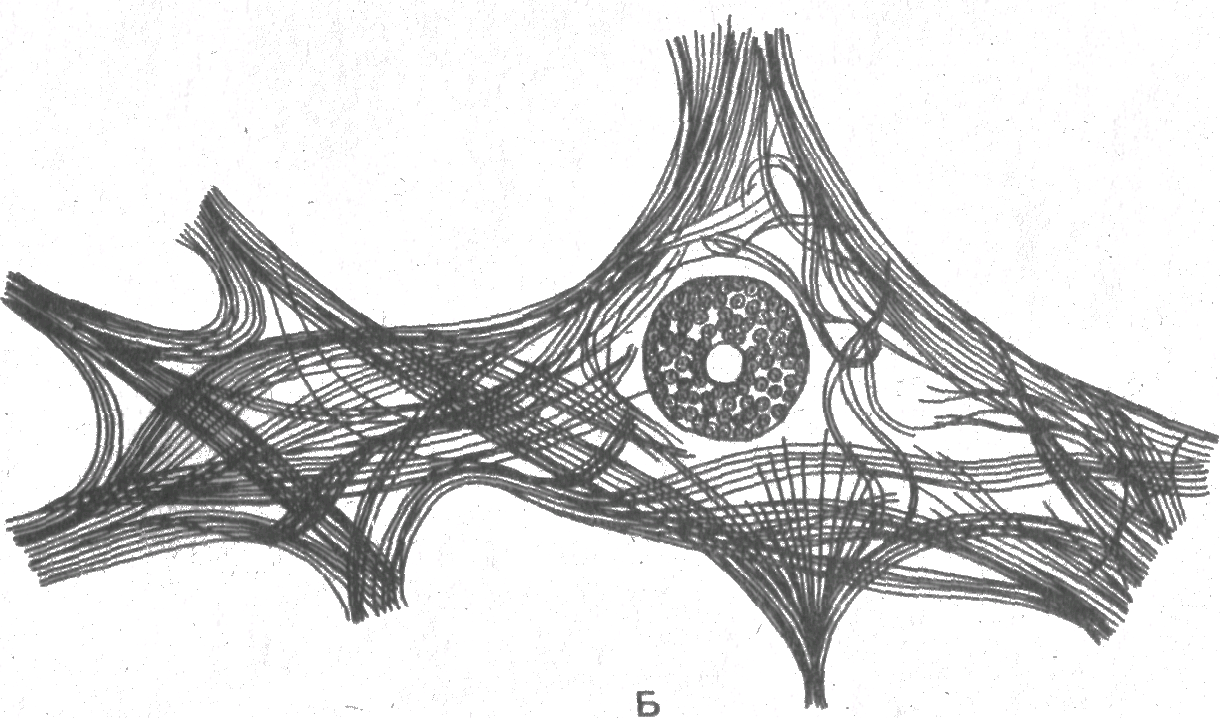

Тело нервной клетки в различных отделах нервной системы имеет разную величину (диаметр его колеблется от 4 до 130 мкм) и форму (округлую, уплощенную, многоугольную, овальную). Оно покрыто сложно устроенной мембраной и содержит органеллы, свойственные любой другой клетке. В теле находятся ядро с одним или несколькими ядрышками, митохондрии, рибосомы, аппарат Гольджи, эндоплазматическая сеть и др. Характерной особенностью строения нервной клетки является наличие гранулярного ретикулума с большим количеством рибосом и нейрофибрилл. С рибосомами в нервных клетках связывают высокий уровень обмена веществ, синтез белка и РНК. Нейрофибриллы представляют собой тончайшие волоконца, пересекающие тело клетки во всех направлениях и продолжающиеся в отростки и участвующие в проведении нервных импульсов (рис. 3Б).

В ядре содержится генетический материал — дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК), которая регулирует состав РНК сомы нейрона. РНК в свою очередь определяет количество и тип белка, синтезируемого в нейроне.

А

Б

Рис. 3. Структура нервной клетки:

А — Строение нервной клетки: 1 — дендрит, 2 — тело клетки, 3 — ядро, 4 — аксон, 5 — миелиновое волокно, 6 — ветви аксона, 7 — перехват, 8 — неврилемма;

Б — нейрофибриллы в двигательной клетке спинного мозга

Нейроны различают по строению и функции. По строению (в зависимости от количества отходящих от тела клетки отростков) различают униполярные (с одним отростком), биполярные (с двумя отростками) и мультиполярные (с множеством отростков) нейроны.

По функциональным свойствам выделяют афферентные (или центростремительные) нейроны, несущие возбуждение от рецепторов в центральную нервную систему, эфферентные, двигательные, мотонейроны (или центробежные), передающие возбуждение из центральной нервной системы к иннервируемому органу, и вставочные, контактные или промежуточные нейроны, соединяющие между собой афферентные и эфферентные пути.

Афферентные нейроны относятся к униполярным, их тела лежат в спинно-мозговых ганглиях. Отходящий от тела клетки отросток Т-образно делится на две ветви, одна из которых идет в центральную нервную систему и выполняет функцию аксона, а другая подходит к рецепторам и представляет собой длинный дендрит.

Большинство эфферентных и вставочных нейронов относится к мультиполярным. Мультиполярные вставочные нейроны в большом количестве располагаются в задних рогах спинного мозга, находятся и во всех других отделах центральной нервной системы. Они могут быть и биполярными, как например, нейроны сетчатки, имеющие короткий ветвящийся дендрит и длинный аксон. Мотонейроны располагаются в основном в передних рогах спинного мозга.

Нейроглия находятся между нейронами и составляет межклеточное вещество нервной ткани. В состав глии входят клетки с отростками и без отростков и волокна, являющиеся либо отростками клеток, либо самостоятельными образованиями, называемыми глиофибриллами. Клетки нейроглии в нервной системе располагаются по-разному: находятся в белом веществе мозга, на значительном расстоянии покрывают клетки спинного мозга, идут вдоль определенной стороны нервной клетки, являясь спутниками нервных клеток. В некоторых отделах мозга они располагаются вдоль сосудов и обладают способностью к фагоцитозу. Установлено, что нейроглия имеет отношение к обмену веществ в нервной ткани. Нейроглия располагаясь вдоль сосудов, обеспечивает питание нейронов. Клетки нейроглии выстилают спинно-мозговой канал и желудочки мозга и участвуют в секреции спинно-мозговой жидкости: клетки, обладающие длинными отростками, участвуют в образование опорных структур вокруг тел нейронов; клетки, лишенные отростков, соединяясь друг с другом, образуют оболочки нервных волокон; мелкие клетки образуют небольшие скопления в головном мозге и выполняют защитные функции. Некоторые клетки нейроглии выделяют вещества, влияющие на состояние возбудимости нервных клеток. Отмечено, что при разных психических состояниях изменяется секреция этих клеток. С функциональным состоянием нейроглии связывают длительные следовые процессы в центральной нервной системе.

На ранних стадиях развития нервная клетка характеризуется большой величиной ядра, которое окружено небольшим количеством цитоплазмы. Такая клетка носит название аполярного нейробласта. В процессе развития с увеличением размеров клетки уменьшается относительный объем ядра. На третьем месяце внутриутробного развития в аксоплазме появляются нейрофибриллы, и одновременно начинается рост аксона нервной клетки. Аксон растет по направлению к периферии вплоть до конечного органа мышцы или железы. Во время развития аксона происходит его погружение в шванновскую клетку и образование миелиновой оболочки.

Растущий аксон на конце имеет колбу роста. Синапс центральной нервной системы образуется в результате контакта колбы роста одного нейрона с телом другого. Колба роста превращается в пресинаптическое образование. На первом этапе развития синапса дифференцируются мембраны, затем в пресинаптическом отделе образуются митохондрии и везикулы, количество которых быстро увеличивается. Постепенно увеличивается синаптическая щель и утолщаются мембраны синапса. Функциональная деятельность нейрона начинается с того момента, когда аксон достигает органа. Проведение возбуждения в нейронах центральной нервной системы обнаружено с момента образования синапса со всеми его компонентами. Дендриты вырастают значительно позже аксона. Сначала на противоположном аксону полюсе клетки появляется верхушечный дендрит в виде простого выроста аксоплазмы, вследствие чего нейробласт становится биполярным. Затем вырастают дендриты со всех сторон, и нейробласт становится мультиполярным. Способность проводить возбуждение у дендрита появляется значительно позже, чем у аксона (аксон функционирует во внутриутробном периоде развития ребенка, а дендрит — после рождения), В процессе развития увеличивается число ветвлений дендрита. Шипики на дендритах появляются после рождения ребенка. В коре больших полушарий их количество возрастает вместе с увеличением числа условно-рефлекторных связей.