- •Глава 1. Общие закономерности роста и развития организма 15

- •Глава 2. Возрастная анатомия и физиология нервной системы 36

- •Глава 3. Основы высшей нервной деятельности 65

- •Глава 4. Анатомия, физиология и возрастные особенности сенсорных систем 86

- •Глава 5. Возрастная анатомия и физиология желез внутренней секреции 104

- •Глава 6. Анатомия и физиология опорно-двигательного аппарата 117

- •Глава 7. Возрастная анатомия и физиология системы крови 133

- •Глава 8. Органы кроветворения и иммунной системы 141

- •Введение

- •Глава 1. Общие закономерности роста и развития организма

- •1.1. Организм как единое целое

- •1.2. Гомеостаз и регуляция функций в организме

- •1.3. Понятие роста и развития и их закономерности

- •1.4. Возрастная периодизация и характеристика возрастных периодов ребенка

- •Глава 2. Возрастная анатомия и физиология нервной системы

- •2.1. Функции нервной системы

- •2.2. Общий план строения и классификация нервной системы

- •2.3. Нейрон как структурная и функциональная единица нервной системы

- •2.4. Строение, свойства и возрастные изменения нервных волокон

- •2.5. Строение синапса. Механизм передачи возбуждения в синапсах

- •2.6. Рефлекс как основная форма нервной деятельности

- •2.7. Строение, свойства и возрастные изменения нервных центров

- •2.8. Строение, функции и возрастные особенности спинного мозга

- •2.9. Строение, функции и возрастные особенности головного мозга

- •Глава 3. Основы высшей нервной деятельности

- •3.1. Понятие о высшей нервной деятельности

- •3.2. Условные и безусловные рефлексы

- •3.3. Процессы возбуждения и торможения

- •3.4. Динамический стереотип и его роль в обучении и воспитании

- •3.5. Первая и вторая сигнальные системы действительности

- •3.6. Типы высшей нервной деятельности и их особенности у детей

- •3.7. Нейрофизиологические механизмы сна

- •3.8. Нейрофизиологические механизмы памяти

- •3.9. Нейрофизиологические механизмы восприятия, внимания, мотивации и эмоций

- •Глава 4. Анатомия, физиология и возрастные особенности сенсорных систем

- •4.1. Общая характеристика и функциональное становление сенсорных систем

- •4.2. Анатомия, физиология и возрастные особенности зрительной сенсорной системы

- •4.3. Анатомия, физиология и возрастные особенности слуховой и вестибулярной сенсорных систем

- •4.4. Анатомия, физиология, возрастные особенности вкусовой и обонятельной сенсорных систем

- •4.5. Анатомия, физиология, возрастные особенности соматосенсорной системы

- •Глава 5. Возрастная анатомия и физиология желез внутренней секреции

- •5.1. Общая характеристика желез внутренней секреции

- •5.2. Гормоны. Их свойства и биологическая роль

- •5.3. Возрастная анатомия и физиология щитовидной железы

- •5.4. Возрастная анатомия и физиология околощитовидных желез

- •5.5. Возрастная анатомия и физиология надпочечников

- •5.6. Возрастная анатомия и физиология гипофиза

- •5.7. Возрастная анатомия и физиология эпифиза

- •5.8. Смешанные железы — поджелудочная и половые железы

- •5.9. Одиночные гормонообразующие клетки

- •Глава 6. Анатомия и физиология опорно-двигательного аппарата

- •6.1. Общая характеристика и значение опорно-двигательного аппарата

- •6.2. Строение и возрастные изменения костей. Соединения костей

- •6.3. Строение и возрастные особенности скелета

- •6.4. Строение, функции, классификация и возрастные особенности мышц

- •6.5. Работа и сила мышц. Утомление мышц

- •Глава 7. Возрастная анатомия и физиология системы крови

- •7.1. Общая характеристика крови

- •7.2. Строение, функции и классификация форменных элементов крови

- •7.3. Химический состав и свойства плазмы крови

- •7.4. Группы крови. Свертывание и переливание крови

- •7.5. Понятие и общая характеристика органов кроветворения

- •Глава 8. Органы кроветворения и иммунной системы

- •8.1. Общая характеристика и классификация иммунной системы

- •8.2. Анатомия, физиология и возрастные особенности костного мозга

- •6.3. Анатомия, физиология и возрастные особенности тимуса

- •8.4. Анатомия, физиология и возрастные особенности селезенки

- •8.5. Анатомия, физиология и возрастные особенности лимфатических узлов

- •8.6. Анатомия, физиология и возрастные особенности отдельных скоплений лимфоидной ткани

- •8.7. Иммунитет

- •Глава 9. Возрастная анатомия и физиология сердечно-сосудистой системы

- •9.1. Общий план строения сердечно-сосудистой системы

- •9.2. Строение, работа и возрастные особенности сердца

- •9.3. Проводящая система сердца

- •9.4. Строение и возрастные особенности кровеносных сосудов

- •9.5. Круги кровообращения. Их физиологическое значение

- •9.6. Регуляция кровообращения

- •9.7. Систолический и минутный объем крови. Кровяное давление

- •Глава 10. Возрастная анатомия и физиология дыхательной системы

- •10.1. Общая характеристика и возрастные особенности дыхательной системы

- •10.2. Строение, функции и возрастные особенности воздухоносных путей (полость носа, гортань, трахея, бронхи)

- •10.3. Строение, функции и возрастные особенности легких

- •10.4. Регуляция дыхания

- •10.5. Механизм вдоха и выдоха

- •10.6. Типы дыхания

- •Глава 11. Возрастная анатомия и физиология пищеварительной системы

- •11.1. Общая характеристика и возрастные особенности пищеварительной системы

- •11.2. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта

- •11.3. Процессы всасывания в различных отделах пищеварительного тракта и его возрастные особенности

- •11.4. Анатомия и физиология и возрастные особенности пищеварительных желез

- •Глава 12. Обмен веществ и энергии

- •12.1. Понятие обмена веществ. Основной и общий обмен

- •12.2. Обмен белков

- •12.3. Обмен жиров

- •12.4. Обмен углеводов

- •12.5. Водно-солевой обмен

- •12.6. Витамины и их значение для организма

- •12.7. Энергетический обмен

- •12.8. Тепловой обмен

- •Глава 13. Возрастная анатомия и физиология мочевыделительной системы

- •13.1. Общая характеристика выделительной системы

- •13.2. Анатомия, физиология и возрастные особенности почек

- •13.3. Механизмы образования мочи

- •13.4. Регуляция мочеобразования

- •13.5. Анатомия, физиология и возрастные особенности мочевыводящих путей (мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал)

- •Глава 14. Возрастная анатомия и физиология кожи

- •14.1. Общая характеристика и функции кожи

- •14.2. Строение кожи

- •14.3. Производные кожи

- •14.4. Возрастные особенности кожи

- •Список литературы

- •Авторы-составители Котова Галина Самуиловна, Бессчетнова Ольга Владимировна Возрастная анатомия и физиология человека

- •412300, Г. Балашов, Саратовская обл., ул. К. Маркса, 29.

- •Возрастная анатомия и физиология человека

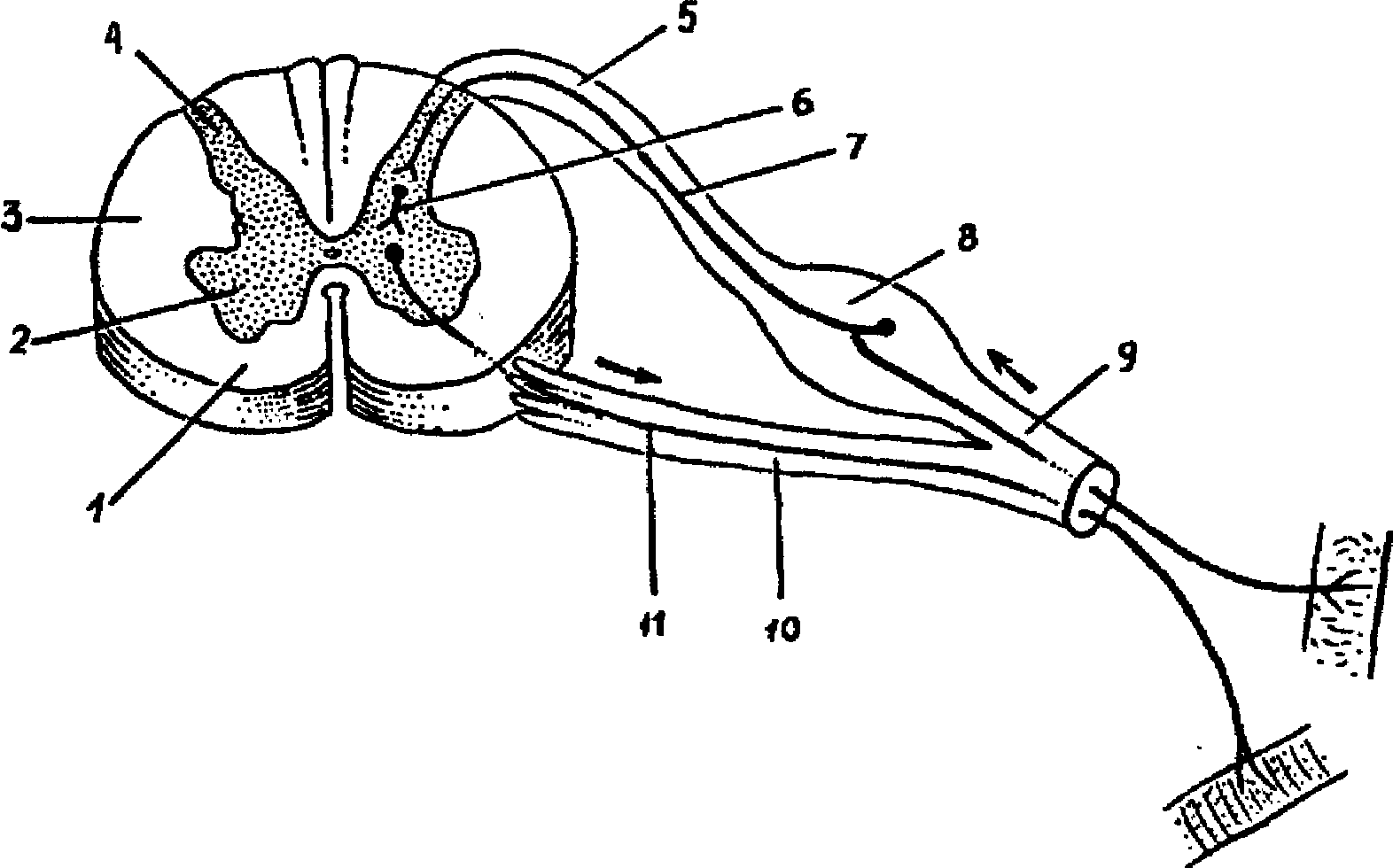

2.6. Рефлекс как основная форма нервной деятельности

Рефлексом называют ответную реакцию организма на раздражение рецепторов, осуществляющуюся с участием центральной нервной системы. Раздражителем, вызывающим рефлекторную реакцию, может быть любое изменение внешней и внутренней среды организма.

Путь, по которому осуществляется рефлекс, называют рефлекторной дугой. Рефлекторная дуга состоит из пяти основных звеньев: рецептора, афферентного пути, центральной нервной системы, эфферентного пути и эффектора. Время от момента нанесения раздражения до появления ответной реакции называют временем рефлекса.

Время, в течение которого импульс проходит через центральную нервную систему, называют центральным временем рефлекса. Время рефлекса зависит от интенсивности раздражения: чем больше сила раздражения, тем меньше время рефлекса, и, наоборот, чем меньше сила раздражения, тем больше время рефлекса.

П ростейшие

рефлекторные дуги состоят из двух или

трех нейронов

(рис. 5). В трехнейронную

рефлекторную дугу входят афферентный,

вставочный и эфферентный нейроны.

Дендрит афферентного нейрона начинается

от рецептора, тело афферентного нейрона

лежит в спинно-мозговом ганглии. Аксон

афферентного нейрона от ганглия идет

в составе задних корешков в центральную

нервную систему и в задних рогах спинного

мозга контактирует со вставочным

нейроном. Аксон вставочного нейрона

передает возбуждение в передние рога

спинного мозга, к мотонейрону, аксон

которого несет возбуждение к иннервируемому

им органу. В большинстве рефлекторных

актов связи между нейронами сложнее,

чем это представлено в трехнейронной

рефлекторной дуге, и вставочных нейронов

в их дугах может быть много.

ростейшие

рефлекторные дуги состоят из двух или

трех нейронов

(рис. 5). В трехнейронную

рефлекторную дугу входят афферентный,

вставочный и эфферентный нейроны.

Дендрит афферентного нейрона начинается

от рецептора, тело афферентного нейрона

лежит в спинно-мозговом ганглии. Аксон

афферентного нейрона от ганглия идет

в составе задних корешков в центральную

нервную систему и в задних рогах спинного

мозга контактирует со вставочным

нейроном. Аксон вставочного нейрона

передает возбуждение в передние рога

спинного мозга, к мотонейрону, аксон

которого несет возбуждение к иннервируемому

им органу. В большинстве рефлекторных

актов связи между нейронами сложнее,

чем это представлено в трехнейронной

рефлекторной дуге, и вставочных нейронов

в их дугах может быть много.

Рис. 5. Схема простой рефлекторной дуги:

1 — передний канатик спинного мозга, 2 — передний рог, 3 — боковой канатик, 4 — задний рог, 5 — задний корешок спинно-мозгового нерва, 6 — вставочный (проводниковый) нейрон, 7 — приносящий (чувствительный) нейрон, 8 — спинно-мозговой «узел», 9 — спинно-мозговой нерв, 10 — корешок спинно-мозгового нерва, 11 — выносящий (двигательный) нейрон

Наиболее простая связь между нейронами имеет место в двухнейронной рефлекторной дуге. В ней нет вставочного нейрона, аксон афферентного нейрона непосредственно контактирует с телом клетки и дендритами мотонейрона в передних рогах спинного мозга. Особенностью двухнейронной дуги является и то, что рецептор и эффектор рефлексов, осуществляющихся по этому типу, лежат в одном и том же органе. К двухнейронным относят сухожильные рефлексы (ахиллов, коленный и др.). Двухнейронный характер этих рефлексов доказан электрофизиологическими исследованиями: было определено время прохождения импульса через один синапс, оно равно 2—3 м/с. Центральное время сухожильного рефлекса тоже равно приблизительно 3 м/с. Следовательно, при осуществлении сухожильного рефлекса импульс в центральной нервной системе проходит через один синапс (или несколько параллельно включенных). Можно рассчитать, сколько синапсов, (соответственно нейронов) последовательно включено в данную рефлекторную реакцию. Для этого нужно центральное время рефлекса разделить на 3 м/с (время прохождения импульса через один синапс). Рефлекторные дуги, в которых возбуждение проходит через один синапс, называют моносинаптическими, а те, в которых возбуждение последовательно проходит более чем через один синапс — полисинаптическими. Рефлекторный акт не заканчивается ответной реакцией организма на раздражение. В работающем органе раздражаются рецепторы, и возникающее в них возбуждение по афферентным волокнам возвращается в центральную нервную систему. Каждый орган, будь это скелетные мышцы, осуществляющие движение, или ритмически сокращающаяся сердечная мышца, или мышцы постоянно пульсирующих сосудов, дыхательные мышцы и т. д., благодаря обратной импульсации «сообщает» нервным центрам о своем состоянии. В ответ на полученный афферентный сигнал нервный центр в каждый данный момент вносит свои поправки в осуществляющийся рефлекторный акт. Поэтому принято говорить не о рефлекторной дуге, а о рефлекторном кольце.

Все рефлексы по происхождению делят на безусловные — врожденные (видовые рефлексы) и условные — приобретенные в процессе индивидуальной жизни животного или человека, выработанные при определенных условиях.

На основании биологического значения тех или иных рефлексов для организма их делят на оборонительные или защитные, направленные на удаление от раздражителя, пищевые, обеспечивающие добывание, потребление и переваривание пищи, половые, связанные с продолжением рода, ориентировочные или исследовательские, проявляющиеся в повороте тела и движении в сторону нового раздражителя, позно-тонические, или рефлексы положения тела в пространстве, и локомоторные — перемещения тела в пространстве.

В зависимости от расположения рецепторов, в ответ на раздражение которых возникает рефлекс, различают экстерорецептивные, возникающие в ответ на раздражение рецепторов поверхности тела, проприорецептивные — на раздражение рецепторов мышц, сухожилий и суставов, висцерорецептивные — на раздражение рецепторов внутренних органов.

Классифицируют рефлексы и по органам, отвечающим на раздражение. При этом говорят о сердечных, дыхательных, сосудистых и других рефлексах.

Рефлексы различают и по характеру ответных реакций: секреторные, выражающиеся в выделении сока, выработанного железой, трофические, связанные с изменением обмена веществ, и двигательные, или моторные, характеризующиеся сократительной деятельностью поперечно-полосатых и гладких мышц. Последние составляют самую разнообразную группу рефлексов. При раздражении кожи возникают сгибательные, потирательные рефлексы, рефлексы почесывания и др. Раздражением кожи губ у ребенка вызывается сосательный рефлекс, роговицы глаза — мигательный. Сужение зрачка при действии света и его расширение в темноте представляют собой зрачковый рефлекс.

Двигательные проприорецептивные рефлексы возникают при раздражении рецепторов мышц и сухожилий. Так, при ударе по сухожилию четырехглавой мышцы бедра в результате ее растяжения возникает рефлекторное разгибание ноги в колене — коленный рефлекс, при ударе по ахиллову сухожилию — ахиллов рефлекс. Рефлексы, заключающиеся в сужении и расширении сосудов, называются сосудодвигательными. Двигательные рефлексы, возникающие при раздражении рецепторов гладкой мускулатуры внутренних органов, носят название висцеромоторных. С ними связаны движения желудка, кишечника, мочевого пузыря, мочеточников и др.