- •1. Классификация литейных сплавов.

- •2. Плавление. Особенности плавления двухкомпонентных сплавов.

- •3. Неметаллические включения. Источники появления неметаллических включений в металлах и сплавах.

- •4. Кристаллизация литейных сплавов. Зарождение и рост кристаллов.

- •5. Строение металлического слитка.

- •6. Легирование. Схема промышленных методов легирования. Влияние легирующих элементов на свойства сплавов.

- •7. Модифицирование. Живучесть модификатора. Модификаторы первого и второго рода.

- •8. Жидкотекучесть. Виды жидкотекучести. Факторы, влияющие на жидкотекучесть. Методы определения жидкотекучести.

- •9. Усадка. Периоды усадки. Линейная, литейная, объемная усадка. Усадочные раковины. Усадочная пористость.

- •10. Ликвация. Дендритная и зональная ликвация. Виды зональной ликвации.

- •11. Основные особенности железоуглеродистых сплавов. Степень эвтектичности и углеродный эквивалент.

- •12. Роль графита в чугуне.

- •13. Влияние элементов на структуру и механические свойства чугунов.

- •14. Особенности производства высокопрочного чугуна.

- •15. Легированные чугуны. Общая характеристика. Низко-, средне- и высоколегированные чугуны.

- •16. Термическая обработка чугуна. Назначение термической обработки. Снятие напряжений, отжиг.

- •17. Ковкий чугун. Схема графитизирующего отжига ковкого чугуна для получения ферритной и перлитной матриц.

- •18. Углеродистая сталь для отливок. Классификация по химическому составу, структуре, назначению, способу выплавки.

- •19. Основные виды термической обработки для стальных отливок.

- •20. Легированные конструкционные литейные стали.

- •21. Высоколегированные литейные стали со специальными свойствами.

- •22. Общая характеристика медных сплавов. Основные свойства. Маркировка сплавов.

- •23. Влияние элементов на свойства медных литейных сплавов.

- •24. Бронзы для отливок. Оловянные бронзы. Безоловянные бронзы.

- •25. Латуни для отливок. Основные свойства. Область применения. Литейные свойства.

- •26. Литейные свойства медных сплавов.

- •27. Алюминиевые литейные сплавы. Общая характеристика. Основные свойства. Область применения.

- •28. Литейные сплавы на основе системы алюминий – кремний. Общая характеристика. Основные свойства. Область применения.

- •29. Литейные сплавы на основе системы алюминий – магний. Общая характеристика. Основные свойства. Область применения.

- •30. Магниевые литейные сплавы. Классификация и литейные свойства.

26. Литейные свойства медных сплавов.

Особенности литейных свойств медных сплавов. Медные сплавы характеризуются прежде всего высокой жидкотекучестью, и некоторые из них используются в художественном литье (Бр05Ц5С5, БрО6Ц6СЗ, ЛЦ20КЗСЗ и др.). При этом, естественно, учитываются не только литейные, но и декоративные антикоррозионные свойства.

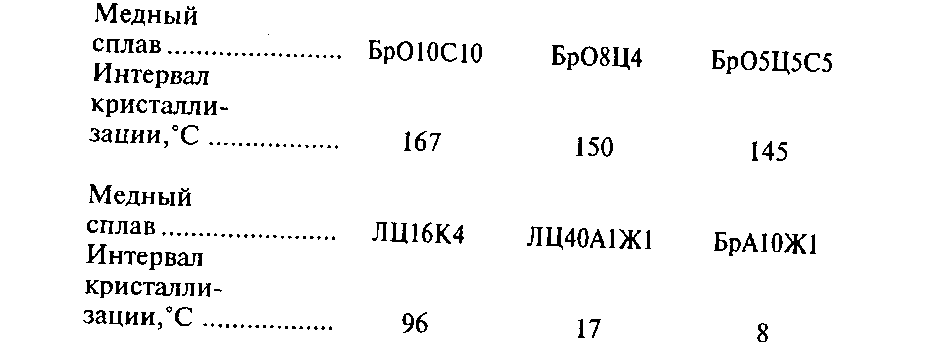

Для медных сплавов, как и для других литейных сплавов, важное значение имеет интервал их кристаллизации. Ниже приведены значения интервала кристаллизации некоторых бронз и латуней:

Так же, как и другие сплавы, в зависимости от интервала кристаллизации медные сплавы можно разделить на три группы, характеризующиеся узким 8...50°С (например, БрА10Ж1), средним 50... 100°С (например, ЛЦ15К4) и широким >100°С (например, БрО10С10) температурным интервалом кристаллизации.

В отливках из сплавов с широким интервалом кристаллизации образуется рассеянная пористость, и их сложно получить плотными и герметичными. В отливках из сплава с узким интервалом кристаллизации образуются сосредоточенные усадочные раковины, которые технологически легко выводятся в прибыль. Линейная усадка медных сплавов составляет 1,5... 2,0 %.

При изготовлении отливок из медных сплавов с широким интервалом кристаллизации возможно появление горячих трещин, особенно в металлических формах.

К холодным трещинам медные сплавы практически не склонны.

При плавке медных сплавов необходимо обеспечивать минимальное их насыщение газами.

В сплавах Сu—Sn, Сu—Sn—Рb причиной газовой пористости могут быть Н2, 02, водяной пар, углекислый и сернистый газы.

Латуни с высоким содержанием цинка надежно защищаются парами цинка от насыщения водородом.

Для уменьшения газонасыщенности используются различные методы дегазации, в числе которых, например, продувка гексахлорэтаном (так же, как и для алюминиевых сплавов), вакуумирование и т.п.

При плавке медных сплавов возникает опасность загрязнения оксидными пленами и другими неметаллическими включениями. Поэтому некоторые сплавы, например алюминиевые бронзы, подвергают фильтрованию через керамические магнезитовые фильтры и металлические сетки из молибдена. При заливке необходимо обеспечивать плавное заполнение формы, используя расширяющиеся литниковые системы.

Медные сплавы, особенно оловянные и алюминиевые бронзы, склонны к дендритной ликвации, а свинцовые бронзы (как уже отмечалось выше) — к гравитационной ликвации.

27. Алюминиевые литейные сплавы. Общая характеристика. Основные свойства. Область применения.

Литье. Фасонное литье из чистого алюминия затруднительно из-за его плохих литейных свойств, легкой окисляемости, и т.п. Алюминий промышленной чистоты используется только в конструкциях, где необходимо обеспечение высокой электропроводности (например, короткозамкнутые роторы и токопроводящие детали типа кабельных разводок). При заливке алюминием короткозамкнутых роторов применяют часто метод литья под давлением.

Отливки из чистого алюминия обладают небольшой прочностью, но имеют приятный цвет и характеризуются высокой коррозионной стойкостью.

Развитие и применение. Алюминий был получен в промышленном масштабе раньше других легких металлов. Первый завод для его производства был построен в 1854 году.

Алюминиевые литейные сплавы. Широкое использование алюминия в технике началось с того момента, когда была найдена возможность производства на его основе сплавов, многие свойства которых значительно превосходили свойства чистого алюминия. Первый период промышленного использования алюминиевых сплавов характеризуется применением простых по составу и способам обработки сплавов.

По мере накопления опытных данных и накопления теоретических основ металловедения алюминия, композиции сплавов усложнялись, и в настоящее время их число очень сильно и непрерывно увеличивается. Первой по развитию следует считать группу сплавов алюминия с медью (1991-1920 гг.). Вторая большая группа сплавов алюминия с кремнием (силумины), имеющая в производстве отливок наибольшее значение, получила развитие в 1920-1929 гг., после того как модифицированием были значительно улучшены их свойства. По мере дальнейшего развития производства алюминиевых сплавов составы их усложнялись и различные свойства улучшались.

При изучении свойств алюминиевых сплавов их обычно делят на пять групп:

1 – сплавы на основе алюминий – медь (АЛ7, АЛ7В, АЛ12, АЛ22);

2 – сплавы на основе алюминий – кремний (АЛ2, АЛ4, АЛ9, АЛ4В, АЛ9В);

3 – сплавы на основе алюминий – кремний – медь (АЛ3, АЛ3В, АЛ5, АЛ6, АЛ10В, АЛ14В, АЛ15В);

4 – сплавы на основе алюминий – магний (АЛ8, АЛ13, АЛ19);

5 – прочие сплавы (АЛ1, АЛ11В, АЛ16, АЛ17, АЛ18В, АЛ21, ВАЛ4).