- •1. Основные определения и понятия термодинамики

- •2. Параметры состояния и уравнения состояния.

- •3.Термодинамическая работа, координаты p-V

- •4. Потенциальная (техническая) работа

- •5. Теплоемкость. Определение теплоемкости веществ.

- •Вопрос 8. Определение температуры смеси. Теплоемкость смеси

- •Вопрос 9. Термодинамические условия фазовых переходов.

- •Вопрос 10. Критические параметры чистого вещества и смесей.

- •Вопрос 11. Теория соответственных состояний. Коэффициент сжимаемости.

- •13. Аналитическое выражение первого начала термодинамики

- •14. Первое начало термодинамики для идеального газа.

- •1 5. Принцип существования энтропии идеального газа.

- •31. Теплопроводность. Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности

- •32. Дифференциальное уравнение теплопроводности. Условия однозначности

- •39. Теплообмен излучением. Основные законы.

- •40. Теплообмен излучением между телами.

- •42. Сложный теплообмен (теплопередача)

- •43. Теплопередача. Основное уравнение теплопередачи. Коэффициент теплопередачи.

- •44. Теплопередача через плоскую однослойную и многослойную плоскую стенку

- •45. Теплопередача через криволинейные однослойные и многослойные стенки.

- •48. Теплопередача при переменных температурах. Средняя разность температур.

- •49. Тепловой баланс теплообменного аппарата и частные случаи.

- •50.Средняя разность температур для сложных схем теплообмена

- •51.Обобщенные уравнения теплопередачи при переменных температурах

- •52. Расчет теплообменный аппаратов первого рода.

- •53. Расчет теплообменный аппаратов второго рода.

- •54. Круговые процессы. Кпд и холодильный коэффициент.

- •55. Обратимый цикл Карно.

- •56. Математическое выражение второго начала термостатики. Основные следствия.

- •57. Математическое выражение второго начала термодинамики. Основные следствия.

- •58. Истечение жидкостей и газов. Основные расчётные соотношения.

- •59.Особенности истечения сжимаемой жидкости. Кризис истечения. Режимы истечения.

- •60.Переход через критическую скорость (сопло Лаваля).

- •61. Особенности истечения через каналы переменного сечения, сопло и диффузор.

- •62. Дросселирование. Эффект Джоуля-Томсона. Основные понятия

- •63. Процессы парообразования, определение параметров насушенного пара, диаграмма h-s.

- •64.Классификация гту:

- •72. Паросиловые установки, цикл Ренкина, методы повышения кпд.

- •73.Схема,рабочий процесс и цикл паросиловой установки с промежуточным перегревом

- •74.Схема,рабочий процесс и цикл паросиловой установки с регенерацией

- •76.Рабочий процесс парокомпрессионной холодильной установки:

- •77. Воздушные холодильные машины.

- •78.Абсорбционная холодильная установка

- •79.Схема,рабочий процесс и цикл теплового насоса

- •82. Индикаторные и эффективные характеристики двигателей внутреннего сгорания

45. Теплопередача через криволинейные однослойные и многослойные стенки.

Для криволинейных стенок произведение kF неразделимо и только для плоской стенки вследствие равенства F1 = Fm,i = F2 = F это произведение распадается на k и F. Тогда для плоской стенки выражение коэффициента теплопередачи запишется следующим образом;

Для криволинейных стенок

коэффициент теплопередачи принято

определять по тому же уравнению, что и

для плоской стенки. В этом случае для

криволинейных стенок расчетная

поверхность теплопередачи определяется

из выражения

Для криволинейных стенок

коэффициент теплопередачи принято

определять по тому же уравнению, что и

для плоской стенки. В этом случае для

криволинейных стенок расчетная

поверхность теплопередачи определяется

из выражения

У дельная

линейная плотность теплового потока

ql для

цилиндрической стенки в условиях

теплопередачи является частным выражением

основного уравнения

дельная

линейная плотность теплового потока

ql для

цилиндрической стенки в условиях

теплопередачи является частным выражением

основного уравнения

где

![]() —

линейное термическое сопротивление;

—

линейное термическое сопротивление;

![]() ( 2.71 )

( 2.71 )

В технических расчетах чаще всего приходится решать проблему двух видов: уменьшение тепловых потерь (изоляция поверхности теплообмена) и увеличение количества передаваемого тепла (интенсификация теплопередачи).

46-47. Оптимизация процессов теплопередачи. Способы интенсификации теплопередачи.

Из выражения (![]() )

следует, что чем больше q, тем больше

тепловой поток, т. е. задача интенсификации

теплообмена, сводится к увеличению

удельного теплосъема. Увеличить q

можно путем повышения ∆t

и k. Увеличение ∆t

может быть связано с изменением технологии

процесса, что не всегда возможно; кроме

того, увеличение ∆t

всегда влечет возрастание энергетических

затрат и повышение q в этих условиях

в каждом конкретном случае решается на

основе технико-экономических расчетов.

Увеличить k можно за счет повышения

коэффициентов теплоотдачи. При этом,

как уже говорилось, при большом различии

α1 и α2 коэффициент

теплопередачи всегда меньше минимального

α. Таким образом, увеличить k и

интенсифицировать теплообмен можно

двумя путями: при α1 << α2

или α2 << α1

— повышением меньшего коэффициента

теплоотдачи; при α1 ≈ α2

— повышением обоих коэффициентов

или любого из них.

)

следует, что чем больше q, тем больше

тепловой поток, т. е. задача интенсификации

теплообмена, сводится к увеличению

удельного теплосъема. Увеличить q

можно путем повышения ∆t

и k. Увеличение ∆t

может быть связано с изменением технологии

процесса, что не всегда возможно; кроме

того, увеличение ∆t

всегда влечет возрастание энергетических

затрат и повышение q в этих условиях

в каждом конкретном случае решается на

основе технико-экономических расчетов.

Увеличить k можно за счет повышения

коэффициентов теплоотдачи. При этом,

как уже говорилось, при большом различии

α1 и α2 коэффициент

теплопередачи всегда меньше минимального

α. Таким образом, увеличить k и

интенсифицировать теплообмен можно

двумя путями: при α1 << α2

или α2 << α1

— повышением меньшего коэффициента

теплоотдачи; при α1 ≈ α2

— повышением обоих коэффициентов

или любого из них.

Помимо увеличения коэффициентов теплоотдачи интенсифицировать процесс теплопередачи можно за счет оребрения поверхности теплоотдачи. Оребряется та поверхность, со стороны которой α меньше; теоретическим пределом оребрения является равенство термических сопротивлений теплоотдачи 1/( α1F1) = 1/(α2F2) в итоге увеличивается произведение kF и повышается Q.

48. Теплопередача при переменных температурах. Средняя разность температур.

В

условиях изменяющихся температур

теплоносителей уравнение теплопередачи

для элементарной площади можно записать

в следующем виде:

![]()

Тепловой

поток передаваемый через всю поверхность

теплообмена при постоянном коэффициенте

теплопередачи k

равен

![]()

Для учета изменения температур теплоносителей по поверхности теплообмена в расчетное уравнение теплопередачи вводится средняя разность температур (средний температурный напор), который определяется уравнением

![]() ,

где

,

где

![]() - средняя разность температур.

- средняя разность температур.

![]()

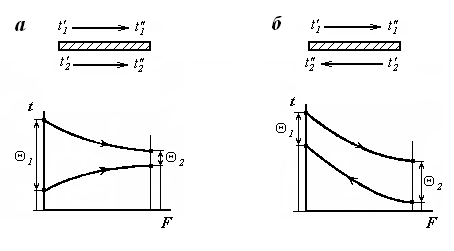

График изменения температуры теплоносителей при прямотоке (а) и противотоке (б)

Пренебрегая падением давления теплоносителей при движении, т.е. считая процесс протекающим изобарным, из первого начала термодинамики имеем

![]()

Q

– мощность

теплообменного аппарата, Вт;

![]() и

и

![]() – расход горячего и холодного

теплоносителей соответственно, кг\с;

– расход горячего и холодного

теплоносителей соответственно, кг\с;

![]() и

и![]() – изменение удельной энтальпии греющего

и нагреваемого теплоносителей

соответственно, Дж\кг.

– изменение удельной энтальпии греющего

и нагреваемого теплоносителей

соответственно, Дж\кг.

Для конвективных теплообменных аппаратов (в процессе теплообмена отсутствуют фазовые переходы) в силу того, что

![]() имеем

имеем

![]()

В

силу того, что для теоретического

процесса теплопередачи в ТА, тепловой

поток определенный из уравнение теплового

баланса равен тепловому потоку

определенному по уравнению теплопередачи

имеем

![]()

Расчетные соотношения для определения средней разности температур простейших схем взаимного движения теплоносителя: прямотока и противотока получаются из выражения записанного для элементарного участка теплообмена

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ….

….![]() ...

...![]()

Расчетное уравнение средней разности температур справедливое для схем прямотока и противотока, называется среднелогарифмической разностью температур или уравнением Грасгофа.

для

схемы прямоток

![]()

![]()

для

схемы противоток

![]()

![]()

Согласно графоаналитическому методу, предварительно по формуле Грасгофа подсчитывается среднелогарифмическая разность температур для противоточного теплообменного аппарата

Затем с учетом схемы движения теплоносителей (число ходов по трубному и межтрубному пространству) из графиков определяется коэффициент eDt =f(PS и R)

![]()

![]()

![]()

Н.И. Белоконь предложил обобщенное уравнение для определения средней разности температур справедливое для любых схем движения теплоносителей

![]() ;

;

![]()

- характеристическая разность температур,

![]()

Wm – приведенный водяной эквивалент теплоносителей,

![]()

Индекс противоточности р определяется как отношение водяного эквивалента поверхности теплообмена, где осуществляется противоточная схема движения теплоносителей (kF)прот, и водяного эквивалента поверхности теплообмена всего ТА (kF)

![]()

Для прямоточной схемы индекс противоточности равен p = 0, а при противотоке p = 1 и в этом случае уравнение уравнение Белоконя совпадает с уравнением Грасгофа.