- •Вопрос 1. Понятие, цель, предмет, объект и задачи логистики.

- •Вопрос 2. Задачи и содержание распределительной логистики на макро- и микроуровне.

- •Вопрос 3. Концепция и принципы логистики.

- •Вопрос 7. Этапы развития и современное состояние логистики.

- •Вопрос 8. Логистические каналы и локистические цепи. Задача выбора канала распределения.

- •9. Предпосылки использования логистического подхода к управлению материальными потоками в сферах производства и обращения.

- •11. Проблемы и перспективы развития отечественной логистики

- •Вопрос 13. Основные категории логистики: логистическая функция, л операция, л цепь, л звено.

- •14.Транспортные услуги в логистике.

- •Вопрос 15. Понятие логистической системы. Логистические системы по глубине и границам логистизации. Микро-, мета-, мезо-, макрологистические системы. Примеры л систем в торговле.

- •Вопрос 16. Понятия и виды материальных запасов. Роль материальных запасов в логистике.

- •Вопрос 17. Потоки в логистике и их классификация.

- •Вопрос 18.

- •Вопрос 20. Модели управления товарно-материальными запасами фирмы.

- •22. Склады в логистике: понятие, классификация, основные функции. Роль складов в логистике.

- •23. Логистика как вид предпринимательской деятельности. Концептуальная основа и философия.

- •5.5. Эффективность применения логистики в торговле

- •24. Принятие решения оп месту расположения склада на обслуживаемой территории.

- •25. Основные логистические функции и их распределение между различными участниками логистического процесса на макроуровне.

- •26. Принятие решения по количеству складов в системе распределения

- •26. Принятие решения по количеству складов в системе распределения

- •2. Зависимость затрат на содержание запасов от количества складов в системе распределения.

- •3. Зависимость затрат, связанных с эксплуатацией складского хозяйства от количества складов в системе распределения.

- •27. Посредничество в логистике.

- •29. Организация логистики на предприятии.

- •30. Исследование операций в складской логистике.

- •31. Коммерческая логистика. Функции, цели и задачи логистики.

- •Вопрос 32. Информационые системы в логистике: понятия и виды, принципы построения.

- •33. Задача «купить или сделать» («Make-or-Buy Problem»). Примеры решения задачи «купить или сделать» в коммерческой логистике.

- •Вопрос 34. Использование в логистике технологии автоматизированной идентификации штриховых кодов.

- •35. Задачи и содержание закупочной логистики, логистические принципы построения отношений с поставщиками.

- •36. Логистическая стратегия: понятия, ключевые вопросы. Влияние внешней и внутренней среды на логистическую стратегию фирмы.

- •38.Стратегического, тактическое и оперативное планирование в логистике :временные интервалы, цели, задачи, модели принятия решений.

- •Стратегическое логистическое планирование

- •39. Исследование операций в закупочной логистике.

- •Вопрос 43. Толкающие системы управления мп в сферах производства и обращения.

- •45. Тянущие системы управления мп в сферах пр-ва и обращения. Система «канбан».

- •47. Согласование логистической и маркетинговой стратегии в управлении деятельностью предприятия.

- •Вопрос 50. Понятие базового модуля. Роль базового модуля в логистике.

- •51. Функционально-стоимостной анализ (фса) в логистике

- •Определяется последовательность функций, необходимых для производства товара или услуги.

- •Для каждой функции определяются полные годовые затраты и количество рабочих часов.

- •После того как для всех функций будут определены их источники издержек, проводится окончательный расчет затрат на производство конкретного продукта или услуги.

- •Отличие от традиционных методов

- •Преимущества и недостатки функционально-стоимостного анализа по сравнению с традиционными методами

- •Вопрос 52. Грузвая единица: понятие, роль в логистике. Основные характеристики.

Отличие от традиционных методов

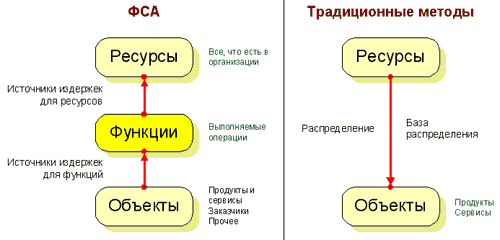

В рамках традиционных финансовых и бухгалтерских методов деятельность компании оценивается по функциональным операциям, а не по услугам, предоставляемым заказчику. Расчет эффективности функциональной единицы производится по исполнению бюджета вне зависимости от того, приносит ли она пользу клиенту компании. Напротив, функционально-стоимостной анализ – это инструмент управления процессами, измеряющий стоимость выполнения услуги. Оценка выполняется как для функций, увеличивающих ценность услуги или продукта, так и с учетом дополнительных функций, которые этой ценности не меняют. Если традиционные методы вычисляют затраты на некоторый вид деятельности лишь по категориям расходов, то ФСА показывает стоимость выполнения всех этапов процесса. ФСА исследует все возможные функции с целью наиболее точно определить затраты на предоставление услуг, а также обеспечить возможность модернизации процессов и повышения производительности.

Основные различия между ФСА и традиционными методами:

Традиционный учет подразумевает, что объекты затрат потребляют ресурсы, а в ФСА принято считать, что объекты затрат потребляют функции.

Традиционный учет в качестве базы распределения затрат использует количественные показатели, а в ФСА применяются источники издержек на различных уровнях.

Традиционный учет ориентирован на структуру производства, а ФСА ориентирован на процессы (функции).

Рис.

1. Основные различия между ФСА и

традиционными методами учета затрат

Рис.

1. Основные различия между ФСА и

традиционными методами учета затрат

Преимущества и недостатки функционально-стоимостного анализа по сравнению с традиционными методами

В заключение приведем итоговый перечень преимуществ и недостатков ФСА.

Преимущества

Более точное знание стоимости продукции дает возможность принимать верные стратегические решения по:

а) назначению цен на продукцию; б) правильному сочетанию продуктов; в) выбору между возможностями изготавливать самостоятельно или приобретать; г) вложению средств в научно-исследовательские работы, автоматизацию процессов, продвижение и т.п.

Большая ясность в отношении выполняемых функций, за счет которой компаниям удается:

а) уделить больше внимания управленческим функциям, таким как повышение эффективности дорогостоящих операций; б) выявить и сократить объем операций, не добавляющих ценности продукции.

Недостатки:

Процесс описания функций может оказать излишне детализированным, кроме того, модель иногда слишком сложна и ее трудно поддерживать.

Часто этап сбора данных об источниках данных по функциям (activity drivers) недооценивается

Для качественной реализации требуются специальные программные средства.

Модель часто устаревает в связи с организационными изменениями.

Реализация часто рассматривается как ненужная «прихоть» финансового менеджмента, не достаточно поддерживается оперативным руководством.

Вопрос 52. Грузвая единица: понятие, роль в логистике. Основные характеристики.

Грузовая единица — это некоторое количество грузов, которые погружают, транспортируют, выгружают и хранят как единую массу. Размеры грузовых единиц, а также оборудования для их погрузки, транспортировки, разгрузки и хранения должны быть согласованы между собой. Это позволяет эффективно использовать материально-техническую базу участников логистического процесса на всех этапах движения материального потока.

В качестве основания, платформы для формирования грузовой единицы используются стандартные поддоны размером 1200x800(европоддоны) и 1200x1000мм(финские).

Существенными характеристиками грузовой единицы являются следующие: 1)размеры грузовой единицы;

2) способность к сохранению целостности, а также первоначальной геометрической формы в процессе разнообразных логистических операций. Рассмотрим грузовые единицы в разрезе их основных характеристик. Можно выделить два основных вида грузовых единиц: 1) первичная грузовая единица — груз в транспортной таре, например, в ящиках, бочках, мешках и т.п., проходит как правило без переформирования(вскрытия) 2)укрупненная грузовая единица — грузовой пакет, сформированный на поддоне из первичных грузовых единиц, то есть грузов в транспортной таре. Укрупненная скорее всего будет расформирована и даже возможно у первого оптовика, так же она ведет к дополнительным затратам и вероятность расформирования прямо пропорционально размерам ГЕ.

Способность грузовых единиц сохранять целостность и первоначальную геометрическую форму в процессе выполнения разнообразных логистических операций достигается пакетированием. Пакетирование- это операция формирования на поддоне грузовой единицы и последующее связывание груза и поддона в единое целое

. Пакетирование обеспечивает: 1)сохранность продукта на пути движения к потребителю; 2) возможность достижения высоких показателей эффективности при выполнении погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских работ за счет их комплексной механизации и автоматизации; 3) максимальное использование грузоподъемности и вместимости подвижного состава на всех видах транспорта; 4) возможность перегрузки без переформирования; 5)безопасность выполнения погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских работ.

Стандартизировать обработку грузовых единиц на предприятии позволяет применение внутрифирменного справочного руководства по таре и упаковке,