- •Энергетика человека – развитие, этапы. Изменение воздействия на окружающую среду.

- •Модель теплового баланса экосистемы планеты Земля

- •Динамика потребления энергии человечеством

- •Динамика развития цивилизации в XX-XXI вв.

- •Динамика мирового энергопотребления

- •Тепловые воздействия на окружающую среду антропогенной деятельности.

- •Классификация природных ресурсов по исчерпаемости Функциональные связи

- •Система сбора и распределения энергии

- •Нефть как природный ресурс. Особенности ее экономического использования и воздействия на окружающую среду при переработке и использованию. Запасы и динамика использования нефти в Белоруси.

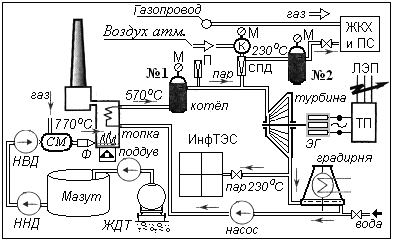

- •Теплоэлектрическая станция газо-мазутная

- •Характеристика газа как природного ресурса. Особенности его экономического использования и воздействия на окружающую среду при переработке и использованию. Запасы и динамика использования.

- •Газотурбинная электростанция

- •Тепловая электрическая паро-газовая станция в мире

- •Тепловая электрическая паро-газовая станция в Беларуси

- •Характеристика угля как природного ресурса. Особенности его экономического использования и воздействия на окружающую среду при переработке и использованию. Запасы и динамика использования.

- •Теплоэлектрическая станция на твердом топливе (уголь, торф, дрова, сланцы)

Нефть как природный ресурс. Особенности ее экономического использования и воздействия на окружающую среду при переработке и использованию. Запасы и динамика использования нефти в Белоруси.

В мировой энергетике запасы угля в количественном отношении не вызывают тревоги, перспектива же истощения нефтяных пластов, и в меньшей степени природного газа, заставляет серьезно задуматься о последствиях.

Структура выработки первичной энергии в мире (2005 г.)

По прогнозным 2000 г. оценкам Международного Энергетического Агентства (МЭА) в мировом потреблении первичных топливно-энергетических ресурсов ископаемые виды топлива должны были преобладать до 2020 г. Причем до 2010 г. цены на ископаемые виды топлива должны были оставаться в среднем стабильными, а после 2010 г. нефть и газ «могут» слегка подорожать в связи с перебоями в их поставке.

В перспективе по данным МЭА:

мировое потребление энергии и, одновременно, выбросы углекислого газа (СО2) будут неуклонно возрастать;

к 2020 г. 90 % общемирового использования первичных энергоносителей займут ископаемые виды топлива;

произойдет резкое увеличение международной торговли нефтью, природным газом и другими энергоносителями;

заметно возрастет зависимость от импорта нефти и газа стран потребителей от поставщиков из стран Азии.

Однако этот прогноз привел к Мировому экологическому кризису и игры с банковскими капиталами и авто- и авиационными гигантами ни к чему хорошему не приведут. Требуется ускоренный переход к пересмотру традиционных военных доктрин и сопутствующего развития экономик «недоразвитых» в настоящее время республик.

Топливо и процесс горения

Топливо - это сложное органическое соединение, способное при горении выделить значительное количество тепловой энергии. По физическому состоянию топливо подразделяется на твердое, жидкое и газообразное. В состав топлива входят горючие и негорючие элементы. К горючим элементам относятся — углерод, водород, сера. К негорючим элементам относятся — азот, зола и влага. Кислород - не горючий элемент, но обеспечивает процесс через окисление углеводородной составляющей топлива.

К твердому топливу относятся:

естественные - ископаемые угли (антрацит, каменный уголь, бурый уголь), горючие сланцы, торф, дрова (древесина), отходы сельского хозяйства;

искусственные – каменноугольный кокс, древесный уголь, торфяной кокс, полукокс, брикеты, пылевидное топливо.

Каменный уголь — является высококалорийным топливом, имеет большое содержание углерода, малое содержание влаги и незначительное количество летучих веществ.

Дрова из-за низкой теплоты сгорания, относятся к местному топливу. Выход летучих веществ большой, что дает хорошую воспламеняемость дров. Зольность древесины незначительная.

Торф — это материализованный результат неполного разложения органических веществ растительного происхождения при избытке влаги и весьма ограниченном доступе воздуха.

Горючие сланцы — это низкокалорийное топливо, применять рекомендуется после переработки и вблизи мест добычи.

Жидкое топливо — материализованный результат переработки нефти и биомассы, в основном масличных и углеводородов содержащих растений.

Преобладающим вкладом жидкого топлива, получаемого при переработке естественных природных ресурсов: нефти и биомассы. Искусственные фракции нефти используются для подвижного транспорта в виде жидких легкие фракций (бензин, керосин, дизельное топливо и т.п.), а для сжигания в топках используют печной мазут, получаемый как конечный продукт переработки нефти. Последний, имеет большое содержание углерода и водорода. При сжигании обеспечивает высокую теплоту сгорания. Однако, при крекинг-процессе возможно получение помимо легких фракций выработка жесткой компоненты – гудрона.

Искусственные фракции биомассы – смолы сухой перегонки твердого топлива, бензол, спирты (в основном, метиловый).

Различные виды топливных энергетических ресурсов обладают разным качеством, которое характеризуется теплотой сгорания топлива. Для удобства сопоставления различных видов энергоресурсов и возможности расчетов расход (сгорание) всех видов топлива сравнивается с расходом так называемого условного топлива.

За условное топливо принято такое топливо, при сгорании 1 кг которого выделяется 29,3 МДж, или 7000 ккал энергии (≈антрацит). В приведены значения низшей теплоты сгорания (теплотворной способности) для различных видов топлива в сравнении с условным топливом.

Теплотворная способность различных видов топлив

Виды топлива |

Низшая теплота сгорания |

|

МДж/кг |

Ккал/кг |

|

Условное топливо |

29,3 |

7000 |

Дрова сухие |

18,8 |

4500 |

Горючие сланцы |

5,4 |

1300 |

Торфобрикеты |

16,7 |

4000 |

Уголь каменный |

25,1 |

6000 |

Нефть |

41,9 |

10000 |

Газ -Пропан |

46,1 |

11000 |

Водород (Н2 ) |

120,6 |

28800 |

Процесс горения любого вида топлива, в том числе и газа, основан на химической реакции соединения с кислородом воздуха с выделением значительного количества тепла. Часть тепла затрачивается на поддержание высокой температуры топлива, без которой горение невозможно. Горение топлива происходит при условии достаточного притока к нему воздуха и нагрева топлива до температуры воспламенения. Горение топлива может быть полным или неполным. При неполном сгорании образуется угарный газ, и при этом выделяется не более 1/3 общего количества тепла, которое могло бы быть выделено при полном сгорании топлива. При полном сгорании углерод образует углекислоту, а выделившийся водород при соединении с кислородом воздуха превращается в воду. При этом выделяется наибольшее количество тепла.

Техническое обеспечение топливной электро- теплоэнергетики

Производство электрической и тепловой энергии на основе использования традиционных для человечества видов органического топлива осуществляется на тепловых электростанциях (ТЭС) и в узловых котельных.

Примерно 70% всей электроэнергии в мире вырабатывается на теплоэлектростанциях. В Беларуси – порядка 95%.

Теплоэлектростанции подразделяются по назначению:

конденсационные тепловые электростанции (ТЭС), вырабатывающие только электроэнергию;

теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которые производят электроэнергию и теплоту.

Производство энергии при этом осуществляется посредством ряда преобразований потенциальной химической энергии углеводородного топлива, высвобождаемой в процессе его горения.

Теплоэлектростанции различаются применяемыми типами установок по производству электроэнергии, которые могут быть:

газотурбинными, прямого преобразования энергии сгорания газообразного топлива в крутящий момент связанного с электрогенератором приводного вала турбины;

паровыми по видам потребляемого топлива: угольная (уголь, дрова, торф, сланцы), газомазутная;

парогазовыми со смешанным циклом преобразования газообразного топлива в механическую энергию и в перегретый водяной пар.

На паровых электростанциях с мазутным или газо-мазутным обеспечением топливом тепловая энергия, выделяющаяся при сжигании этого топлива, нагревает воду в котле парогенератора и, испаряя её, преобразуется в энергию водяного пара, температура которого достигает более 570 °С. Водяной пар подаётся в турбину, где его энергия преобразуется в механическую энергию вращения вала генератора электрического тока ЭГ. КПД паровых установок – не более 20 %.

Практически все теплоэлектрические станции Беларуси оборудованы системой дополнительного преобразования воды в водяной пар до температуры 230оС и трубопроводной структурой передачи тепла водяного пара производственным предприятиям и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) городов. Такие комплексные теплоэлектрические станции получили название ТЭЦ – теплоэлектроцентраль.

Нефть в своей основе является жидким жировым составом древних отходов (умерших) животной до молекулярной деятельности. В процессе жизнедеятельности Земли эти древние отходы в силу того, что они легче воды, располагались вдоль экватора, однако тектоническая деятельность Земли часть нефти, около 20% перераспределила ближе к полюсам, сохранив их внутри континентов или в грунте океанского дна. По сути, нефть является частью продуктом разложения древних, отживших свой век, живых организмов Земли, как и тяжелые газы (пропан и бутан), сопровождающие нефть.

Потребление нефти в народном хозяйстве республики определяется возможными объемами нефтепереработки на Мозырском и Новополоцком нефтеперерабатывающих заводах, а также объемами ее использования в качестве топлива и сырья для нефтехимической промышленности.

За два последних десятилетия 20-го века человечество израсходовало в 1,2 раза больше природных ресурсов, чем за весь предшествующий период и грозит исчерпанием легкодоступных и дешевых месторождений. Беларусь, например, за последние 50 лет использовала 85 % своих запасов нефти.

В настоящее время РУП «ПО «Белоруснефть» разрабатывает 44 месторождения нефти, которые составят основную базу нефтедобычи и в ближайшем будущем. Из них 2005 году - 1,785 млн. тонн. Примерно такой же темп добычи нефти ожидается и в последующие 15 лет. При этом рентабельность нефтяной отрасли (с учетом затрат РУП «Белгеология» на геологоразведочные работы на нефть) составляет более 150 процентов.

В 2010 году планируемая добыча нефти составит 1,58 млн. тонн, а в 2020 году - 1,08 млн. тонн.

В 2010 году в целях более полной загрузки существующих мощностей нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов предполагается увеличить переработку нефти до 103,9 млн. тонн. Из собственных месторождений планируется добыть 8,3 млн. тонн, что на 8,6 процента меньше уровня добычи в прошедшей пятилетке. Импорт нефти составит 99,6 млн. тонн, экспорт - 4 млн. тонн.

В 2011-2020 годах переработка нефти в республике сохранится на уровне 21,5-22,0 млн. тонн в год, что составит примерно 219 млн. тонн. При ежегодном импорте в 21,0-21,5 млн. тонн объем поставок за этот период достигнет 211 млн. тонн. Из собственных месторождений планируется добыть 13,4 млн. тонн и поставить на экспорт 6,5 млн. тонн.

Прогнозируемая в таких объемах добыча нефти позволит компенсировать потребности народнохозяйственного комплекса страны за счет собственных ресурсов на 6,1 процента в период 2011-2020 годов.

Такой вариант освоения углеводородного потенциала недр Припятского прогиба составлен исходя из уже разведанных запасов, новых открытий и освоения новых залежей нефти.

Несмотря на ограниченность и недостаточность ресурсов нефти, Республика Беларусь является экспортером нефтепродуктов. Около 80% нефтепродуктов, произведенных белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, экспортируется. Это обусловлено наличием избыточных мощностей по переработке сырья и малой емкостью белорусского внутреннего рынка нефтепродуктов.

Поступления в бюджет республики от нефтяной отрасли в 2010 и 2020 годах (при сохранении современных цен на нефть и затрат на ее добычу) соответственно составят от 135 до 200 млн.€ при рентабельности около 15%.

На 1 января 2021 г. остаточные запасы нефти Припятской нефтегазоносной области с учетом частичной компенсации (53,3%) добытой нефти приростами разведанных запасов в количестве 13,45 млн. т составят 51,1 млн. т, неразведанные ресурсы - 164,57 млн. т.

Таким образом, к 2021 году потенциал углеводородного сырья в этом регионе будет складываться из нефтяных месторождений, находящихся в разработке, и резерва еще не открытых к этому времени новых месторождений. При продолжении геологоразведочных работ по подготовке промышленных запасов нефти, интенсификации добычи и изучения других потенциально нефте-перспективных районов Беларуси (Оршанская и Подляска-Брестская впадины) добыча нефти в республике может осуществляться на протяжении всего XXI века, частично компенсируя потребности в ней на уровне 5-6%.

В процессе центробежного разделения нефти на фракции получают, помимо нефтяного газа, бензин, керосин, дизельное топливо, технические масла и легкий мазут различного назначения. Далее легкий мазут в процессе нагрева преобразуют в бензин, керосин и пр. продукцию, включая тяжелый мазут с большим содержанием гудрона.

Топливом для электростанций является отделенный центробежной возгонкой от гудрона мазут.