- •Онкологические заболевания головы и шеи

- •Эпидемиология

- •Структура запущенности опухолей видимой локализации, доля среди впервые выявленных случаев

- •1.2. Причины запущенности онкологической патологии оро-фарингеальной зоны

- •1.3. Факторы риска

- •1.4. Патоморфологическая характеристика

- •1.5. Клинические формы рака слизистой оболочки полости рта

- •1.6. Распространение злокачественных опухолей полости рта

- •1.7. Диагностика опухолей полости рта

- •1.8. Международная классификация опухолевого процесса по системе tnm

- •Распределение по стадиям, согласно классификации по системе tnm

- •1.9. Дифференциальная диагностика между злокачественными новообразования полости рта и иными патологическими процессами этой локализации

- •1.10. Лечение злокачественных новообразований слизистой оболочки полости рта

- •1.11. Технические аспекты оперативного лечения злокачественных новообразований слизистой оболочки полости рта

- •1.12. Побочные действия противоопухолевого лечения

- •1. Операция:

- •2. Лучевая терапия:

- •3. Химиотерапия и химиолучевое лечение:

- •1.13. Профилактика осложнений в полости рта, стоматологическое обслуживание больных, прошедших курс химио и лучевой терапии

- •1.14. Отдаленные результаты лечения рака органов полости рта

- •1.15. Контрольные вопросы

- •1.16. Тестовые задания

- •1.17. Рекомендуемая литература

- •2.1. Эпидемиология

- •2.2. Этиология и патогенез

- •2.3. Предопухолевые заболевания гортани

- •2.4. Патоморфологическая характеристика рака гортани

- •2.5. Клинические проявления рака гортани

- •2.6. Международная классификация рака гортани по системе тмn

- •Группировка по стадиям рака гортани

- •2.7. Диагностика рака гортани

- •2.8. Лечение рака гортани

- •2.8.1. Лучевая терапия и химиотерапия

- •2.8.2. Хирургическое лечение

- •2.9. Исходы, прогноз, диспансерное наблюдение

- •2.10. Реабилитация голосовой функции после ларингэктомии

- •2.11. Профилактика рака гортани

- •2.12. Контрольные вопросы

- •2.13. Тестовые задания

- •2.14. Рекомендуемая литература

- •3.1. Эпидемиология

- •3.2. Этиология, патогенез, факторы риска, предраковые заболевания

- •3.3. Топографическая и клиническая анатомия щитовидной железы

- •3.4. Патоморфологическая характеристика рака щитовидной железы

- •3.5. Международная классификация рака щитовидной железы по системе tnm

- •С тадирование рака щитовидной железы

- •3.6. Регионарное метастазирование

- •3.7. Клинические проявления

- •3.8. Диагностика рака щитовидной железы

- •3.9. Дифференциальная диагностика рака щитовидной железы

- •3.10. Лечение рака щитовидной железы

- •3.10.1. Хирургические методы

- •3.10.2. Лучевая терапия

- •3.10.3. Гормонотерапия

- •3.11. Профилактика развития злокачественных опухолей щитовидной железы

- •3.12. Прогноз

- •3.13. Контрольные вопросы

- •3.14. Тестовые задания

- •3.15. Рекомендуемая литература

- •Итоговые тесты Первый вариант

- •Второй вариант

- •Интернет ресурсы

- •Онкологические заболевания головы и шеи

- •644043 Г. Омск, ул. Ленина, 12; тел. 23-05-98

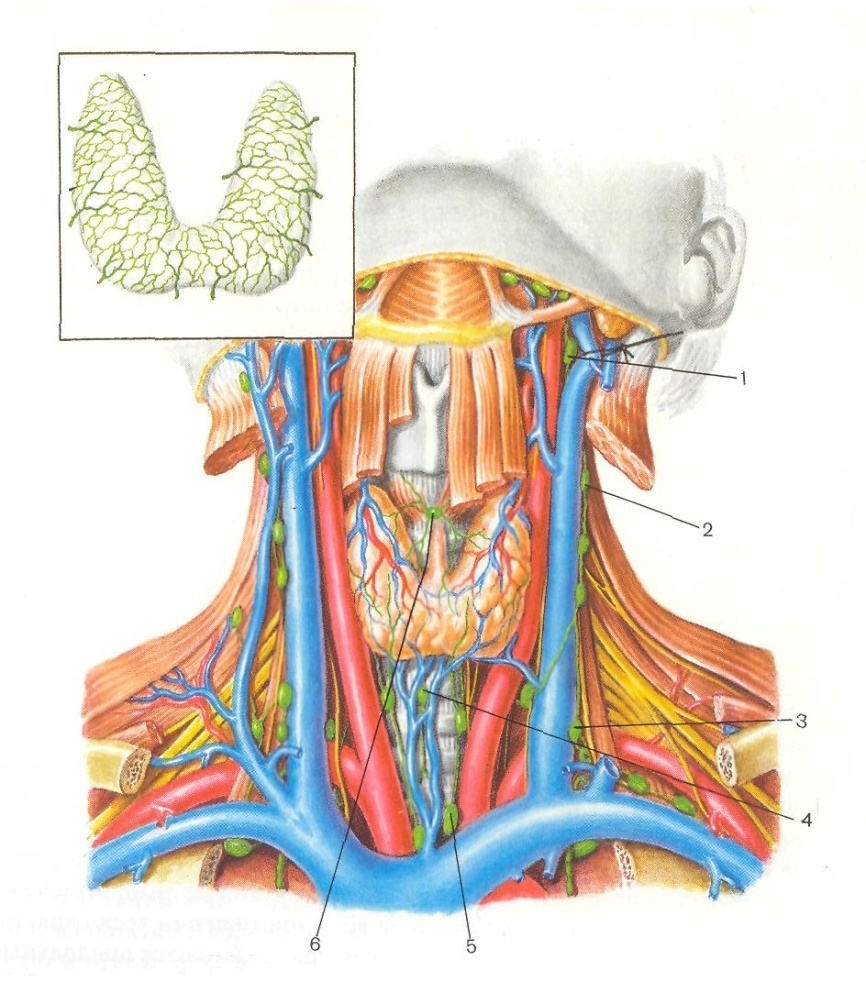

3.3. Топографическая и клиническая анатомия щитовидной железы

Щитовидная железа наиболее крупная из желез внутренней секреции у человека, расположена преимущественно на передней и боковых поверхностях шейного отдела трахеи (рис. 41). Она состоит из двух боковых долей, в большинстве случаев имеющих несвязанную между собой систему крово- и лимфообращения, и соединяющего их перешейка. В трети наблюдений встречается пирамидальная доля, идущая от верхней части железы по передней поверхности гортани. Щитовидная железа интимно связана с жизненно важными органами шеи: трахеей, нижним отделом гортани, пищеводом и имеет общую с ними фасцию. По задней поверхности долей железы проходят возвратные нервы, обеспечивающие двигательную функцию голосовых связок. Там же расположены околощитовидные железы, ответственные за нормальный обмен кальция в организме. Боковые отделы железы прилежат к сосудисто-нервным пучкам шеи (общей сонной артерии, внутренней яремной вене и блуждающему нерву), без которых не возможно нормальное кровоснабжение мозга.

Рис. 41. Топографическая анатомия лимфатической системы шеи. 1 околоушные лимфоузлы; 2 лимфоузлы сонного треугольника и глубокой яремной цепи; 3 надключичные лимфоузлы; 4 паратрахеальные лимфоузлы; 5 лимфоузлы средостения; 6 предгортанные лимфоузлы.

Две верхние и две нижние щитовидные артерии, а также непостоянная непарная щитовидная артерия, отходящие от магистральных сосудов (сонная, подключичная артерии, плечеголовной ствол) и множество крупных вен, впадающих в систему верхней полой вены, обеспечивают наиболее богатое в организме кровоснабжение данного органа. Множественные лимфатические сосуды, образуют сплетения вокруг каждого тиреоидного фолликула функциональной единицы щитовидной железы. Выводящие сосуды, образуют подкапсулярные сплетения и отводят лимфу в основные коллекторы шеи, а также околотрахеальные и средостенные лимфатические узлы.

В паренхиме щитовидной железы выделяют три вида активно функционирующих клеток. Основную массу клеток, из которых наиболее часто развиваются опухоли данного органа, составляют фолликулярные или А-клетки, вырабатывающие главный гормон железы тироксин. Значительно более редко встречаются В-клетки (Ашкинази-Гюртля) и С-клетки (парафолликулярные), относящиеся к клеткам APUD-cистемы (amine precursos uptake and decarboxylation), вырабатывающей полипептидные гормоны и способной к накоплению предшественников моноаминов и их окислению до биогенных аминов (табл. 7).

Таблица 7

Клетки щитовидной железы, из которых наиболее часто развиваются опухоли данного органа

Источник развития опухолей |

Тип опухоли |

|

Доброкачественные |

Злокачественные |

|

А-клетки В-клетки |

Папиллярная аденома |

Папиллярная аденокарцинома |

Фолликулярная аденома |

Фолликулярная аденокарцинома |

|

Трабекулярная аденома |

Недифференцированный рак |

|

С-клетки |

Солидная аденома |

Медуллярный рак |

Метаплазированный эпителий |

- |

Плоскоклеточный рак |