Лабораторная работа №24

.DOCСанкт-Петербург.

Электротехнический университет.

Кафедра ТОЭ.

Лабораторная работа №2.

“Исследование линейных резистивных цепей”.

Студент: Костылев А.С.

Группа: 3311

Преподаватель: Куткова Л.В.

Цель работы: экспериментальное исследование линейных разветвленных резистивных цепей с использованием методов наложения, эквивалентного источника и принципа взаимности.

Теоретическое введение:

В работе анализируют резистивную цепь, изображенную на рисунке.

В цепи U=4 В, I=2 mA, R1=R2=1,5 кОм, R3=R4=3 кОм. Для определения токов и напряжений ветвей используют прямые измерения и некоторые методы анализа сложных цепей (описаны ниже).

Из

схемы видно, что

![]() .

Здесь R3

— сопротивление рассматриваемой ветви,

R0

— сопротивление остальной цепи при

исключенных источниках по отношению к

этой ветви, Ik

— ток короткого замыкания в этой ветви.

.

Здесь R3

— сопротивление рассматриваемой ветви,

R0

— сопротивление остальной цепи при

исключенных источниках по отношению к

этой ветви, Ik

— ток короткого замыкания в этой ветви.

Экспериментальные исследования:

Сначала формируют входные напряжения и ток на ИН и ИТ соответственно. Для этого их включают в схему и устанавливают напряжение на ИН, подгоняя его под 4 В изменением напряжения на ИП. Потом измеряют ток ИТ. Он должен примерно равняться 2 мА. Затем миллиамперметром и вольтметром измеряют напряжения и токи во всех ветвях и проверяют с помощью уравнений Кирхгоффа. Кроме особых случаев (для специальной проверки) используют абсолютные значения тока и напряжения.

Протокол измерений:

|

U, В |

UR1 , В |

UR2 , В |

UR3 , В |

UR4 , В |

I, мА |

I1, мА |

I2, мА |

I3, мА |

I4, мА |

|

4,01 |

0,76 |

0,92 |

3,25 |

4,16 |

2,03 |

0,49 |

0,63 |

1,13 |

1,42 |

Определение токов цепи методом наложения. Опеделить токи в ветвях при включенном одном источнике напряжения (U=4 В) и одном источнике тока (см. рисунок к описанию метода). Результаты использовать для определения методом наложения токов при включенных обоих источниках. Сравнить результаты с полученными в первом опыте.

Протокол измерений и расчеты:

|

Включен источник: |

I1, мА |

I2, мА |

I3, мА |

I4, мА |

|

U |

1,20 |

-0,47 |

0,74 |

0,49 |

|

I |

-0,73 |

1,11 |

0,39 |

0,95 |

|

U, I |

0,47 |

0,64 |

1,13 |

1,44 |

Сравнение дало положительные результаты.

Определение тока в ветви с сопротивлением R3 методом эквивалентного источника напряжения. Сначала к цепи подключают все источники питания, производят обрыв ветви 3 и измеряют на нем напряжение (UAB). Потом источники напряжения и тока отключают, общий источник питания (напряжения) подключают к оборванной ветви и устанавливают на нем напряжение UAB=U0 с помощью регулирования выходного напряжения источника питания. После этого измеряют ток I3. Он должен совпадать со значением, полученным в самом первом исследовании.

Протокол имерений:

1) U = 4 В,

U0 = UAB = - 4,48 В.

2) U0 = UAB = - 4,52 В,

I3 = 1,11 мА. Все совпадает (с определенной степенью точности).

Экспериментальная проверка принципа взаимности. Сначала от цепи отключают источник тока и, установив выходное напряжение источника напряжения в 4 В, измеряют ток I3. Затем источник напряжения отключают и включают такой же источник (аналогично предыдущему опыту) в разрыв ветви 3. Измеряют ток в ветви (закороченной), где раньше был источник напряжения. Он должен совпадать с ранее полученным I3.

Протокол измерений:

1) I3 = 0,73 мА, U = 4 В.

2) UAB = 4 В, I1 = 0,73 мА.

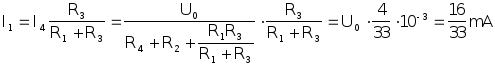

Дополнительные выводы и обработка результатов. Измерения, проведенные в работе, подтвердили теорию — значит, ей можно верить. Измерения первого пункта проверены с помощью уравнений Кирхгоффа. Если одновременно изменить полярности подключения ИН и ИТ, то направления всех токов сменятся на противоположные. UCD = – 0,15 В = U1 – U2 — .подтверждено и теорией, и практикой. Чтобы I1 стал равен нулю, нужно при включенных ИТ и ИН сделать U0 = U3 (для выключенного ИН) = I3×R3 = 2,22 В. Если на втором рисунке, иллюстрирующем принцип взаимности, установить U = U0, то он будет эквивалентен первому рисунку, иллюстрирующему метод эквивалентного источника, ибо на R3 будет все равно подано напряжение U0 (других источников нет), а при расчете эквивалентного сопротивления источники тока в любом случае заменяют на ХХ, что и представлено на рисунке. Если отключить ИТ и поместить ИН в ветвь 4, то для I1 имеем формулу:

.

.

Результаты экспериментов по последним трем пунктам можно проконтролировать с помощью измерений первого пункта (контролируются по Кирхгоффу) и теоретической модели. Если уменьшить вдвое одновременно U и I, то все токи уменьшатся вдвое (МПИ). Если в два раза уменьшить только U, то токи в ветвях 2 ,3, 4 ослабнут не очень сильно, а ток в ветви 1 — сильнее и может даже потечь в другую сторону.

Еще необходимо найти I3 методом эквивалентного источника тока. Сначала следует найти I3кз, потом через него найти U3, а через него — I3.

Погрешность обусловлена неточностью приборов и тем, что мы округлили значения U0 и I0.