- •1.Понятие метода и методики анализа. Характеристики методики.

- •2.Физ. Основы рефрактометрического метода. Коэффициент преломления.

- •3. Дисперсия показателя преломления. Зависимость показателей преломления от температуры, давления. Мольная рефракция.

- •4. Принцип действия рефрактометра Аббе.

- •5. Принцип действия рефрактометра Пульфриха.

- •6. Рефрактометр автоматический непрерывный.

- •7. Применение рефрактометрии для идентификации в-ва и контроля качества.

- •8. Физ. Основы поляриметрического метода.

- •9. Типы оптической активности.

- •10. Зависимость угла вращения плоскости поляризации от строения в-ва

- •11. Спекрополяриметрический метод.

- •12. Принцип действия кругового поляриметра. Схема прибора.

- •13. Устройство клиновых поляриметров.

- •14. Применение поляриметрии и спектрополяриметрии.

- •15. Физ. Основы нефелометрии и турбидиметрии. Рассеяние и поглощение света.

- •16. Основные требования к химическим реакциям и условия их проведения.

- •17. Приборы нефелометрического анализа.

- •18. Приборы турбидиметрического анализа.

- •19. Применение нефелометрии и турбидиметрии.

- •20. Основные характеристики электромагнитного излучения. Классификация методов спектрального анализа.

- •21.Физ. Основы спектрального анализа.

- •22. Схемы энергетических переходов в атомах.

- •23. Схемы энергетических переходов в молекулах.

- •24. Способы атомизации вещества и возбуждения атомов в атомно-эмиссионной спектроскопии.

- •25. Условия и механизм атомизации и возбуждения в-ва в пламенной атомно-эмиссионной спектроскопии.

- •26. Условия и механизм атомизации и возбуждения в-ва в дуговой и искровой атомно-эмиссионной спектроскопии.

- •27. Условия и механизм атомизации и возбуждения в-ва в атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой.

- •28. Вид и основные характеристики спектров атомной эмиссии. Зависимость вида спектра от природы элемента и способа его возбуждения.

- •29. Блок-схема и функции основных узлов атомно-эмиссионного спектрометра. Основные характеристики атомно-эмиссионных спектрометров.

- •30. Устройство и принцип действия трехтрубчатого плазмотрона для атомно-эмиссионного анализа с индуктивно-связанной плазмой.

- •31. Способы выделения аналитических спектральных линий элементов из полихроматического излучения анализируемого образца. Схема и принцип действия монохроматора дисперсионного типа.

- •32. Типы детекторов атомно-эмиссионных спектрометров. Принцип их действия.

- •33. Достоинства и недостатки фотографической регистрации спектров атомной эмиссии.

- •34. Структура таблиц характеристических спектров элементов и атласов спектров.

- •35. Основы качественного атомно-эмиссионного анализа. Определение длин волн характеристических спектральных линий элементов.

- •36. Качественная идентификация спектральных линий в спектрах атомной эмиссии.

- •37. Определение интенсивности спектральной линии элемента при фотографической регистрации спектра.

- •38. Полуколичественный метод сравнения в атомно-эмиссионном анализе.

- •39. Полуколичественный метод гомологических пар в атомно-эмиссионном анализе.

- •40. Полуколичественный метод появления и усиления спектральных линий в атомно-эмиссионном анализе.

- •41. Уравнение Ломакина-Шейбе.

- •42.Методы точного количественного атомно-эмиссионного анализа с использованием стандартов.

- •43. Метод добавок в количественном атомно-эмиссионном анализе.

- •44. Основы, преимущества и недостатки количественного атомно-эмиссионного анализа с использованием фотоэлектрического детектирования.

- •45. Аналитические характеристики и применение атомно-эмиссионной спектроскопии.

- •46. Общие положения теории аас.

- •48. Пламенная атомизация в атомно-абсорбционном анализе: условия проведения, механизм

- •49. Требования к пламени, используемом при атомизации вещества.

- •51. Механизмы атомизации вещества в непламенных атомизаторах.

- •52. Требования к горелкам атомно-абсорбционных спектрометров

- •54 Монохроматоры

- •57. Конструкция и принцип действия безэлектродной газоразрядной лампы.

- •58. Детекторы

- •59.Методы количественного атомно-абсорбционного анализа.

- •61.Подготовка проб к анализу методами оптической атомной спектроскопии

- •62. Физические основы рентгеноспектрального анализа.

- •63. Тормозное и характеристическое рентгеновское излучение.

- •64. Схема возбуждения и испускания рентгеновских спектральных линий. Критический край поглощения.

- •65. Система обозначения характеристических рентгеновских спектральных линий. Серии рентгеновских спектральных линий.

- •66. Методы возбуждения рентгеновских спектров. Принцип действия рентгеновской трубки.

- •67. Диспергирующие и детектирующие устройства рентгеновских спектрометров.

- •68 Основы кач-го и кол-го рентгеноспектрального анализа

- •69. Схема проведения, достоинства и недостатки рентгено-эмиссионного анализа.

- •70. Схема проведения, достоинства и недостатки рентгено-флуоресцентного анализа.

24. Способы атомизации вещества и возбуждения атомов в атомно-эмиссионной спектроскопии.

В атомно-эмиссионной спектроскопии чаще всего применяются методы, в которых атомизация и возбуждение анализируемого вещества совмещены. Наиболее распространенными источниками атомизации и возбуждения явл. : пламя, электрическая искра, различные формы тлеющего разряда, а в последние годы – различные виды безэлектродных высокочастотных разрядов – индуктивно-связанная плазма, микроволновый разряд, а также лазерные атомизаторы.

Общие требования ко всем источникам возбуждения – они должны обеспечивать необходимую яркость спектра и быть достаточно стабильными.

25. Условия и механизм атомизации и возбуждения в-ва в пламенной атомно-эмиссионной спектроскопии.

Именно способность давать яркий и стабильный спектр в сочетании с простотой регулировки и надежностью работы являет причиной широкою распространения пламенных источников возбуждения и т.н. пламенной фотометрии.

Атомизация вещества и возбуждение его спектра в пламени имеет в основном термический характер.

В аналитической практике для получения пламени в т.н. пламенном атомизаторе используют газовые смеси (пр, пропан-воздух 2200 К, ацетилен-воздух 2400К, ацетилен-закись азота 2950 К).

В более холодном пламени пропан-воздух возбуждаются эмиссионные атомные спектры элементов, имеющие низкие энергии возбуждения (2-4 эВ), и линии которых к тому же не совпадают по длине волны с полосами молекулярных спектров компонентов горючей смеси. Это в основном щелочные и шелочноземельные элементы. Пламя пропан-воздух применяется также для атомно-абсорбционного и атомно-флуоресцентного анализа соединений таких элементов как Сu, Zn, Mg, Мn, Fe, Ni и др

Высокотемпературное пламя водород-кислород позволяет атомизировать большое число соединений и возбуждать многие элементы. Плохо атомизируются лишь наиболее прочные окислы, например, таких элементов, как Mo, Ti, редкоземельные элементы. Пламя ацителен-закись азота отличается от остальных тем, что оно имеет одновременно высокую температуру и восстановительный характер благодаря высокой концентрации углерода. Эти два условия обеспечивают атомизацию таких прочных соединений, как окислы редкоземельных элементов, А1, V, Mo,Ti.

Необходимо подчеркнуть, что некоторая ограниченность пламени как источника возбуждения нередко становится его достоинством, т.к. в пламени не возбуждаются т.н. трудновозбудимы с элементы, и общая картина спектра является более простой, чем при возбуждении в искре или дуге.

26. Условия и механизм атомизации и возбуждения в-ва в дуговой и искровой атомно-эмиссионной спектроскопии.

Дуга.Электрическая дута -это разряд при сравнительно большой силе тока (5-7 А), при небольшом напряжении (50-80В). Разряд возникает между электродами анализируемого материала или между анализируемым образцом и электродом, не содержащим определяемых элементов. Температура дуги составляет 5000-6000С0, при угольных- до 7000С0. В дуге удается получить спектры почти всех элементов. Для обеспечения непрерывности и стабильности горения дуги применяют специальные дуговые генераторы. Недостатками дуговой атомизации и возбуждения являются чрезмерная в некоторых случаях яркость и сравнительно невысокая воспроизводимость условий возбуждения, что ограничивает применение дугового возбуждения в качественном и особенно в количественном анализе. Существенным недостатком дуги является также значительное разрушение анализируемого образца.

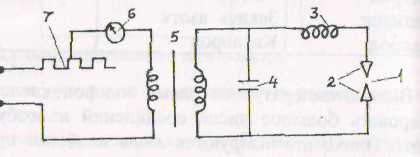

Искра. Для получения искры используются специальные искровые генераторы, принципиальная схема одного из которых представлена на рис

Искра образуется между электродами 2 в аналитическом промежутке 1. Электроды подключены к конденсатору 4 через катушку индуктивности 3. На конденсатор подается напряжение со вторичной обмотки повышающего трансформатора 5. Первичная обмотки трансформатора питается от сети напряжением 220 или 127 В через реостат 7.

При достижении в аналитическом промежутке 1 напряжения пробоя между электродами, изготовленными из анализируемого материала, возникает электрическая искра, при которой с небольших участков поверхности электродов взрывообразно вырывается материал в виде струи горячего пара. Температура искры 7 000-100000 С. При необходимости она может быть повышена до 120000 С и выше.

При искровой атомизации происходит возбуждение всех элементов. Основное достоинство искры - большая стабильность условий разряда и, следовательно, условий возбуждения, что необходимо при проведении количественного анализа. Искра, кроме того, не вызывает заметного разрушения образца.