- •Академия социального управления лекция

- •Тема 4. Общество в социально-гуманитарном, историческом и системном представлениях

- •Тема 4. Общество в социально-гуманитарном, историческом и системном представлениях

- •1. Понятие и признаки общества

- •2. Эволюционные ступени развития общества

- •3. Культурно-цивилизационные характеристики общества

- •Общество как социальная система

- •5. Основные показатели социального развития общества

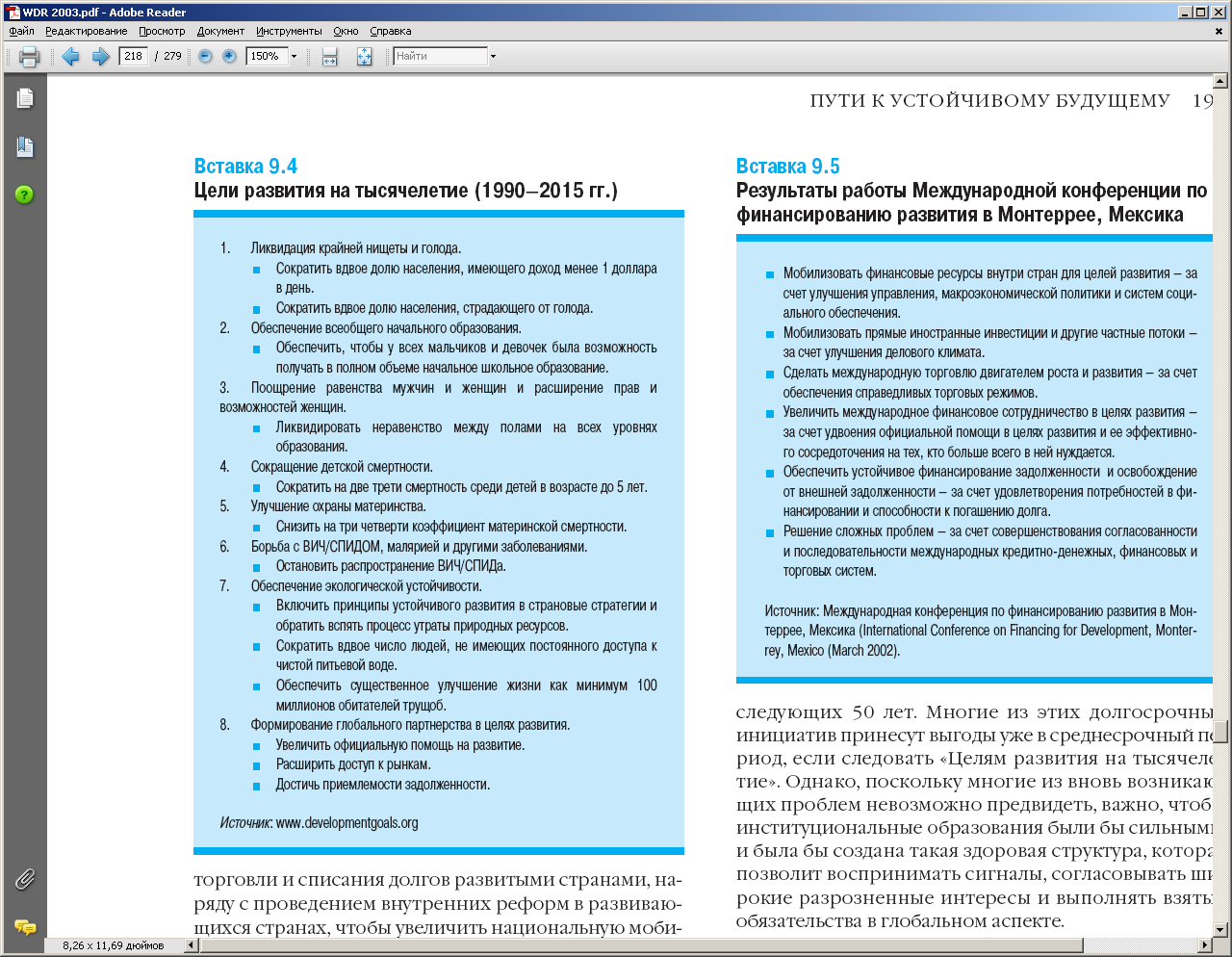

- •Цели развития тысячелетия (1990-2015 гг.)

Цели развития тысячелетия (1990-2015 гг.)

Мониторинг достижения Целей развития тысячелетия, адаптированных для России, а также анализ влияния на этот процесс социальных и экономических тенденций последних лет показывает, что улучшались показатели как развитых, так и наиболее проблемных регионов России, включая индекс дефицита дохода, показатели младенческой, детской и материнской смертности и другие. Однако почти во всех регионах произошел рост поляризации по доходу и сокращение доли доходов беднейших 20% населения. Ниже представлены основные выводы доклада «Цели развития тысячелетия в России: взгляд в будущее», касающиеся развития социальной сферы.

Борьба с бедностью:

В 2008 году средний размер пособия на детей из бедных семей составил 255,9 рублей в месяц, или 50% от линии бедности — меньше одного доллара в день.

В 2009 году к экстремально бедным относилось около 3% населения. По-прежнему самая массовая категория бедных — это население в трудоспособном возрасте, среди которого по рискам бедности лидирует молодежь.

Среднероссийский показатель неравенства (отношение доходов 10% населения с самыми высокими доходами к 10% населения с самыми низкими доходами) увеличился за 2000–2008 годы с 14 до 17 раз. В Москве поляризация населения по доходу сократилась (с 52 до 35 раз).

В 2009 году 7% населения не получали энергии на уровне нормы, предусмотренной минимальной потребительской корзиной, а 2% имели питание с калорийностью ниже минимальной нормы в 1500 ккал в день.

Образование:

В России 47% населения имеет образование не ниже среднего профессионального, уступая по этому показателю только Канаде (48%) и значительно опережая все остальные страны.

В России по охвату высшим образованием девушки превосходят юношей почти в 1,5 раза.

В России в обычных классах обучается четверть детей с ограничениями по здоровью, еще 28% учится в коррекционных классах обычных школ. В странах ОЭСР этот показатель составляет более 40%.

В настоящее время доля иностранных студентов в России составляет менее 2% от общего числа иностранных студентов в мире и имеет тенденцию к снижению.

Гендерное равенство:

На 01.10.2009 среди 164 членов Совета Федерации было 7 женщин (4,3%).

Доля женщин среди депутатов Государственной думы Российской Федерации нового созыва (2008–2011 годы) увеличилась по сравнению с предыдущим созывом с 9,8 до 14,0%. Доля женщин среди депутатов органов законодательной власти субъектов Российской Федерации за 2002–2008 годы выросла с 9 до 11%.

В настоящее время отношение заработной платы женщин к заработной плате мужчин составляет 65,3%.

Доля женщин в руководстве российских частных компаний составляет 42%, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Наиболее острыми «мужскими» гендерными проблемами являются крайне низкий уровень продолжительности жизни мужчин, снижающийся (относительно женщин) уровень образования, высокий уровень занятости в неблагоприятных условиях труда. Целевое значение показателя «ожидаемая продолжительность жизни при рождении» для женщин — 74 года — оказалось достигнуто досрочно по сравнению с целевым индикатором доклада 2005 года. У мужчин при существующих темпах роста значений этого показателя его целевое значение (71 год) будет достигнуто только к 2017 году.

Охрана здоровья, материнства и детства:

В России насчитывается около 1 млн. безнадзорных детей, по официальным данным 136 тыс. детей нуждаются в усыновлении.

По оценкам ВОЗ показатель младенческой смертности в России занижен на 12%, другие методы оценки показывают, что до трети всех младенческих смертей могут не регистрироваться.

Сейчас в России ежегодно умирают примерно 17–18 тыс. детей до пяти лет, чуть менее 15 тыс. из них составляют младенческие смерти.

На протяжении 1990-х годов на одни роды приходилось примерно два аборта (до 3,6 млн. в 1991 году). Лишь с 2007 года количество родов превысило количество абортов.

Россия по уровню продолжительности жизни находится на последнем месте в Евразии, на два года отстает от Украины и Белоруссии и примерно на 6 лет от стран Центральной Азии.

25% смертей от сердечнососудистых заболеваний у мужчин и 15% у женщин вызваны употреблением алкоголя.

Свыше 40% погибших в автомобильных авариях в России — пешеходы, это самый высокий процент в мире.

В России по сравнению со странами Евросоюза в 2,5 раза выше смертность от самоубийств и в 20 раз выше смертность от убийств.

По данным Минздравсоцразвития в результате реализации национальных проектов с 2005 по 2009 год снижена общая смертность населения более чем на 9%, в том числе младенческая — на 24%, материнская — на 17%, от сосудистых заболеваний — на 8%, от ДТП — более чем на 26%, от туберкулеза — на 21%, а продолжительность жизни увеличилась на 3 года.

Борьба с ВИЧ/СПИДом и другими инфекциоными заболеваниями:

По данным ЮНЭЙДС и ВОЗ число людей, живущих с ВИЧ/СПИД в Российской Федерации, составляет 940 000 человек с возможной вариацией от 630 000 до 1 300 000.

Только 34% респондентов в возрасте 15-24 лет могут правильно ответить на пять стандартных вопросов о ВИЧ, которые используются в мире для оценки уровня знаний населения о заболевании.

По данным ВОЗ на Россию приходится 35% от всех впервые выявленных больных туберкулезом и самый высокий уровень смертности от туберкулеза в европейском регионе. Россия входит в число 22 стран, имеющих, по оценке ВОЗ, наибольший уровень пораженности туберкулезом.

Заболеваемость туберкулезом в 2009 году выросла в 2,4 раза по сравнению с 1991 годом.

Обеспечение экологической устойчивости:

За 1990–2008 годы сброс загрязненных вод и выбросы загрязняющих веществ в воздух от стационарных источников сократились примерно на 40%.

Российская энергоемкость в среднем в 2–3 раза выше, чем в развитых странах.

В России свыше 80% выбросов парниковых газов, ведущих к глобальному изменению климата, связано с энергетикой.

В России 136 городов с общей численностью населения 56,3 млн. человек (55% городского населения страны) имеют высокий уровень загрязнения, в том числе 30 городов — очень высокий.

По оценкам Минздравсоцразвития в целом по России в 2009 году 37% поверхностных и 16,9% подземных источников питьевого водоснабжения не соответствовало санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Динамика показателя ветхого и аварийного жилищного фонда неблагоприятна: общая площадь такого жилья увеличилась с 1990 года в три раза и составляет сейчас около 100 млн. кв. м., а удельный вес — с 1,3 до 3,2% от всего жилищного фонда.

Содействие международному развитию:

Объем средств, классифицируемых ОЭСР как официальная помощь развитию (ОПР), предоставленных в 2009 году Россией развивающимся странам, составил более $ 785 млн. по сравнению с $ 220 млн. годом ранее.

Вместе со странами ЕврАзЭС создан Антикризисный фонд в размере $ 10 млрд. США, из которых $ 7,5 млрд. вносит Российская Федерация.

К настоящему времени Россия списала развивающимся и беднейшим странам долгов на сумму более $ 80 млрд.

Начиная с 2008 года Российская Федерация выделяет на ежегодной основе $ 2 млн. на финансирование Миротворческого фонда ООН.

В 2009 году Российская Федерация разработала и запустила четырехлетнюю программу по противодействию забытым тропическим болезням на сумму $ 21 млн.

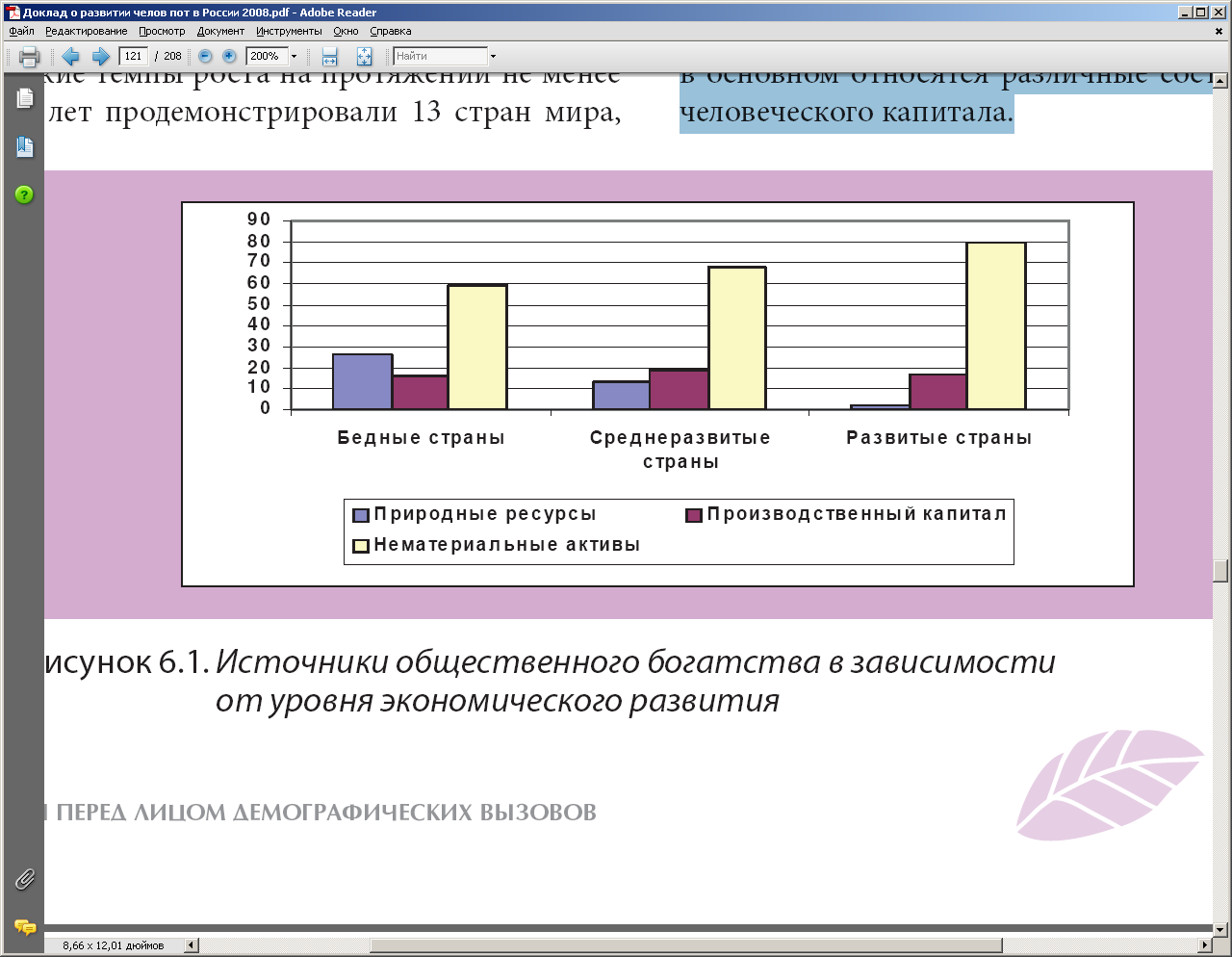

Источники развития общества

С точки зрения оценки продвижения общества в постиндустриальную (информационную) стадию развития важное значение имеют источники развития общества. В докладе Всемирного банка 2006 года содержатся оценки вклада различных активов в прирост общественного богатства значительной части стран мира. Один из основных выводов этого доклада состоит в том, что по мере роста уровня экономического развития снижается вклад природных ресурсов в создание общественного богатства. В бедных странах вклад природных ресурсов, в среднем, достигает 26%, в среднеразвитых - порядка 13%, а в развитых странах – около 2% (рис. 8). Одновременно происходит увеличение вклада нематериальных активов, к которым в основном относятся различные составляющие человеческого капитала.

Рис. 8. Источники социального развития

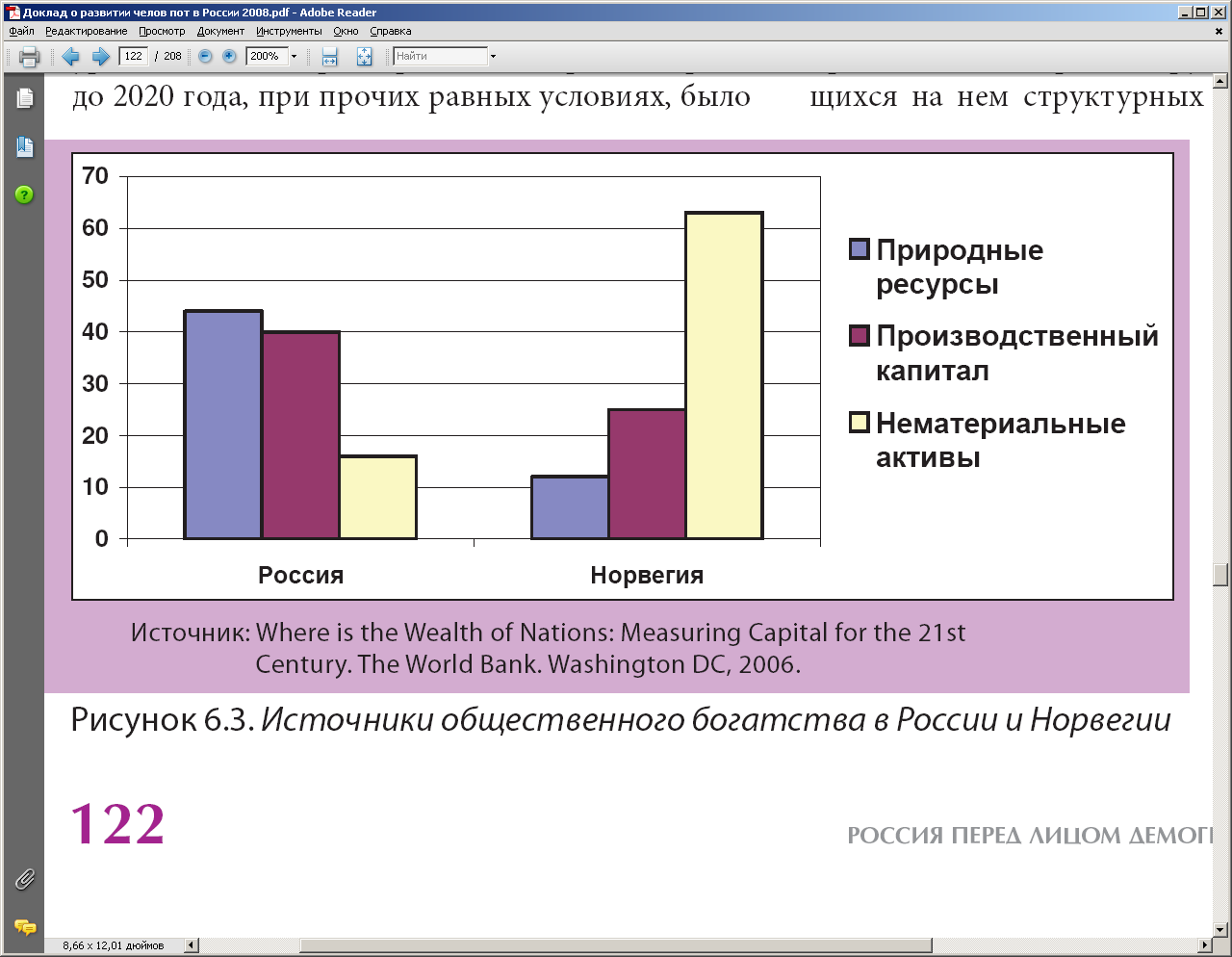

Россия на этом фоне выглядит крайне неблагополучно. Авторы доклада Проон указывают, что в России делается очень сильный акцент на использование природных ресурсов, а не на диверсификацию экономики, что может серьезно повлиять на устойчивость и стабильность человеческого развития в последующие годы.

По вкладу природно-сырьевых ресурсов Россия намного превосходит не только развитые страны, но и большинство самых бедных стран мира. По вкладу же нематериальных активов Россия примерно в четыре раза уступает среднему показателю бедных стран мира, не говоря уже о развитых странах. По показателю вклада человеческого потенциала в создание общественного богатства Россия относится к 15% наименее успешных по этому показателю стран.

Можно предположить, что низкий вклад нематериальных активов обусловлен повышенной ролью сырьевой ренты в российской экономике. Но среди развитых тоже есть страны, экономика которых вовлечена в масштабную эксплуатацию сырьевых ресурсов. Например, в Норвегии, занимающей первое место в рейтинге по ИРЧП, вклад природных ресурсов в создание общественного богатства составляет 12%, что в 6 раз превышает среднее значение для развитых стран. Тем не менее, в Норвегии вклад нематериальных активов в создание общественного богатства в 4 раза выше, чем в Российской Федерации (см. рис. 9).

Рис. 9. Сравнение источников развития России и Норвегии

Поэтому повышение вклада человеческого потенциала России в создание общественного богатства до уровня хотя бы среднеразвитых стран является одной из приоритетных задач социального развития.

1 См.: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М.: АСТ МОСКВА, 2006.

2 См.: Системный подход в современной науке. – М.: Прогресс-Традиция, 2004, с. 25 – 26.

3 Давыдов А.А. Системный подход в социологии: новые направления, теории и методы анализа социальных систем. – М.: КомКнига, 2005, с. 70.

4 См.: Прангишвили И.В. Системный подход и общесистемные закономерности. – М.: СИНТЕГ, 2000.

5 Форрестер Д. Мировая динамика. – М.: АСТ, 2003, с.8, 15, 17.

6 См.: Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации, 2009 г.

7 Путин В. В. Строительство справедливости. Социальная политика для России. - www.putin2012.ru.