- •Вопрос 1. Предмет психологии. Специфические особенности и классификация психических явлений.

- •Специфика психологического знания.

- •Классификация психических явлений

- •Вопрос 2. Классификация методов психологического исследования. Качественный и количественный анализ.

- •Методы обработки данных

- •Интерпретационные методы

- •Вопрос 3. Возникновение и развитие психики в процессе эволюции. Стадии развития психики.

- •Вопрос 4. Вклад в.Вундта в оформление психологии как самостоятельной науки. Создание психофизики (г.Фехнер).

- •Вопрос 05. Влияние идей и.М.Сеченова и и.П.Павлова на становление отечественной психологии.

- •Сеченов - «Рефлексы головного мозга» (1863), «Кому и как разрабатывать психологию» (1873).

- •Вопрос 6. Вклад в.М. Бехтерева в развитие российской психологии.

- •Вопрос 7. Вклад у.Джеймса в развитие психологической науки.

- •Вопрос 8. Бихевиоризм и необихевиоризм (Дж.Уотсон, э.Толмен, б.Скиннер и др.)

- •Дж.Уотсон (бихевиоризм) описывал активность через понятие реакции, т.Е. Изменений в организме, которые могут быть зафиксированы.

- •Вопрос 9. Психоанализ (з.Фрейд, к.Юнг, а.Адлер, к.Хорни и др.)

- •Зигмунд Фрейд

- •Вопрос 10. Гештальтпсихология (м.Вергеймер, в.Келер, к.Коффка, к.Левин и др.)

- •Макс Вертгеймер, к.Коффка

- •Вольфганг Келер

- •Курт Левин

- •Фредерик Перлз

- •11. Культурно-историческая психология (Выготский л.С., Леонтьев а.Н.)

- •Вопрос 12. Гуманистическая психология (а.Маслоу, к.Роджерс и др.).

- •Абрахам Маслоу

- •Вопрос 13. Когнитивная психология (Дж.Миллер, у.Найссер и др.).

- •Вопрос 14. Виды ощущений (по б.Г.Ананьеву).Сенсорная организация человека.

- •Вопрос 15. Психологичсское значение дистантных ощущений. Отражение пространства при парной работе дистантных анализаторов.

- •Вопрос 16. Особая роль осязания в структуре сенсорной организации человека и его значение в процессах познания и труда (Ананьев, Веккер, Ломов, Ярмоленко).

- •Вопрос 17. Психофизическая проблема (законы Вебера-Фехнера и Стивенса). Виды порогов и чувствительность.

- •Вопрос 18. Константность восприятия и ее значение.

- •Вопрос 19. Целостность восприятия и законы гештальта: влияние целого на элементы и факторы объединения отдельного в целое.

- •Вопрос 20. Сфера вторичных образов.Представления памяти и воображенич. Эмпирические характеристики образа представления.

- •Сдвиги в воспроизведении модальности.

- •Сдвиги в воспроизведении интенсивности

- •Вопрос 21. Память как основной психический процесс: ее функции, виды и процессы.

- •По характеру целей деятельности:

- •По времени закрепления и сохранения материала:

- •Вопрос 22. Основные характеристики памяти и методы их исследования.

- •Вопрос 23. Факторы и способы повышения эффективности запоминания.

- •Логические приемы:

- •Мнемонические техники:

- •Вопрос 24. Внимание, его характеристики и методы диагностики.

- •Исследование распределенияи переключения внимания - методика Шульте

- •Измерение избирательности, устойчивости и концентрации внимания - корректурная пробы Бурдона-Амфимова

- •Измерение объема внимания – тахистоскопический метод

- •Вопрос 25. Операциональная природа мышления как процесса отражения связей и отношений. Виды мышления. Фазы мыслительного процесса. Виды мыслительных операций.

- •Вопрос 26. Развитие мышления в онтогенезе: сравнительный анализ эмпирических характеристик допонятийного и понятийного мышления (по л.М. Веккеру).

- •Вопрос 27. Понятия «эгоцентризм» и «децентрация» в стадиальной концепции интеллекта Жана Пиаже.

- •Вопрос 28. Стадии формирования понятия (по л.С. Выготскому). Методы исследования и диагностики понятийного мышления.

- •Вопрос 29. Отношения мыщления и речи. Роль внутренней речи в процессе мышления (по а.Н.Соколову). Методы исследования внутренней речи.

- •Основные характеристики внутренней речи:

- •Вопрос 30. Язык и речь: виды речи и ее функции.

- •Вопрос 31. Эмоции: их физиологические механизмы и психологические функции. Психологические теории эмоций.

- •Вопрос 32. Классификация эмоций. Эмоции и чувства.

- •Вопрос 34. Психические состояния и их классификация.

- •Вопрос 35. Интеллект и его структура.

- •4. Модель интеллекта, предложенная р.Кеттелом.

- •5. Кубическая модель интеллекта Гилфорда (кубик гилфорда)

- •Общие Интеллектуальные способности. Модели интеллекта

- •Факторные модели интеллекта

- •Когнитивные модели интеллекта

- •Функциональная асимметрия головного мозга и способности

- •Вопрос 36. Диагностические и прогностические возможности интеллектуального тестирования (краткая характеристика тестов Бине-Симона, д.Векслера, Равена и Амтхауэра).

- •Вопрос 37. Понятие креативности. Дивергентное и конвергентное мышление.

- •Логическое

- •38.Воля как высший уровень психической регуляции. Основные теории воли.

- •Вопрос 39. Уровни построения движений по н.А.Бернштейну. Схема управления движениями по н.А.Бернштейну.

- •Вопрос 40. Опережающее отражение: акцептор действия п.К.Анохина.

- •Вопрос 41. Нейротипические особенности человека (б.М.Теплов, в.Д.Небылицин, е.П.Ильин).

- •Мера проявления типологических особенностей всегда абсолютна (выражается в каких-либо единицах), а критерии отнесения человека к той/иной типологической группе условны.

- •42.Психосоматическая конституция и индивидуально-типические особенности.

- •43.Темперамент: его свойства и типология.

- •Вопрос 44. Свойства характера: их детерминация и формирование.

- •Вопрос 45. Понятие индивидуального стиля деятельности.

- •Вопрос 46. Когнитивные стили.

- •Вопрос 47. Акцентуации характера.

- •Акцентуации характера.

- •Вопрос 48. Задатки, способности, одаренность.

- •Структура способностей Способности Природные специфические

- •Вопрос 49. Общие и специальные способности: проблемы и методы их диагностики.

- •50.Потребности и мотивы. Направленность личности.

- •Вопрос 52. Развитие сознания и самосознания в онтогенезе. Функции самосознания: самопознание, саморегуляция и самоорганизация.

- •Вопрос 53. «Образ я» и «я-концепция».

- •Вопрос 54. Личность в системе отношений и структура отношений личности. Учение а.Ф.Лазурского и в.Н.Мясищева.

- •Взгляд на личность Бехтерева в.Н.

- •Концепция личности Лазурского а.Ф.

- •Концепция личности Мясищева в.Н.

- •Вопрос 55. Теория личностных конструктов. Методы исследования личностных конструктов.

- •56.Социально-когнитивные теории личности (а.Бандура, д.Роттер).

- •57.Диспозиционная теория личности г.Олпорта.

- •58.Факторноаналитические модели личности (р.Кеттел, г.Айзенк).

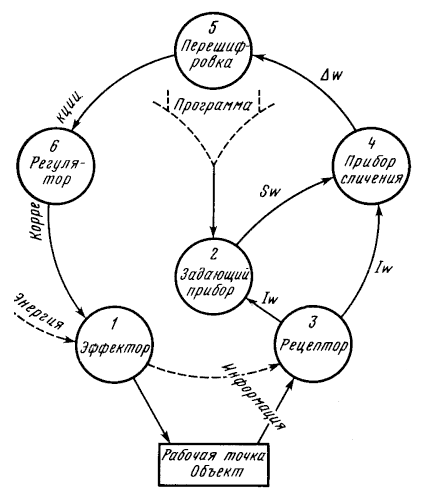

Вопрос 39. Уровни построения движений по н.А.Бернштейну. Схема управления движениями по н.А.Бернштейну.

Бернштейн Николай Александрович (1896-1966) - отечественный психофизиолог, создатель концепций "физиологии активности" и уровней построения движений.

В системе управления движениями содержатся

следующие элементы:

системе управления движениями содержатся

следующие элементы:

1) эффектор (мотор), работа которого подлежит регулированию по данному параметру;

2) задающий элемент, вносящий в систему требуемое значение регулируемого параметра;

3) рецептор, воспринимающий фактические текущие значения параметра и сигнализирующий о них в прибор сличения;

4) прибор сличения, воспринимающий расхождение фактического и требуемого значений;

5) устройство, перешифровывающее данные прибора сличения в коррекционные импульсы, подаваемые по обратной связи на регулятор;

6) регулятор, управляющий по данному параметру функционированием эффектора.

Требуемое значение обозначается Sw, фактическое значение - Iw, расхождение между тем и другим (Iw - Sw) - символом Dw.

Кольцо функционирует следующим способом.

В программе записаны последовательные этапы сложного действия. В каждый момент обрабатывается какой-то ее частный этап, и соответствующая частная программа спускается в задающий прибор.

Из задающего прибора сигналы поступают на прибор сличения (Sw- «то, что должно быть»). На тот же блок от рецептора приходят сигналы обратной связи, сообщающие о состоянии рабочей точки (Iw – «то, что есть»). В приборе сличения эти сигналы сравниваются, и на выходе из него получаются Dw, т.е. сигналы рассогласования между требуемым и фактическим положением вещей. Они попадают на блок перешифровки, откуда выходят сигналы коррекции; через промежуточные центральные инстанции (регулятор) они попадают на эффектор.

Может оказаться, что Dw=0; это идеальный случай. Он означает, что данный элемент выполнен и можно перейти к реализации следующего пункта программы.

Стрелка на схеме от рецептора к задающему прибору означает следующее: по ходу движения случаются такие ситуации, когда экономичнее не давать коррекции к текущему движению, а просто перестроить его, пустить по другому руслу, т.е. изменить его частную программу. И тогда соответствующее решение принимается в микроинтервалы времени, и в этом обнаруживается двигательная находчивость организма.

Уровни построения движений.

Координация движения по Н.А.Бернштейну обеспечивается взаимодействием нескольких уровней построения движений.

В зависимости от того, какую информацию несут сигналы обратной связи, афферентные сигналы приходят в разные чувствительные центры головного мозга и соответственно переключаются на моторные пути на разных уровнях. Каждый уровень имеет специфические, свойственные только ему моторные проявления, каждому уровню соответствует свой класс движений.

Уровень А – самый низкий и филогенетически самый древний. Заведует тонусом мышц, участвует в организации любого движения совместно с другими уровнями. Есть немногие движения, которые регулируются уровнем А самостоятельно: это непроизвольная дрожь, стук зубами от холода и страха.

Уровень В (уровень синергий). На этом уровне перерабатываются сигналы от мышечно-суставных рецепторов, которые сообщают о взаимном положении и движении частей тела. Этот уровень отрван от внешнего пространства, но зато очень хорошо осведомлен о том, что делается в пространстве тела. Принимает участие в организации движений более высоких уровней, где берет на себя задачу внутренней координации сложных двигательных ансамьлей. К собственным движениям этого уровня относятся такие, которые не требуют учета внешнего пространства: вольная гимнастика, потягивания, мимика и др.

Уровень С (уровень пространственного поля). На него поступают сигналы от зрения, слуха, осязания, т.е. вся информация о внешнем пространстве. На нем строятся движения, приспособленные к пространственным свойствам объектов – к их форме, положению, длине, весу и пр. (ходьба, лазанье, бег, прыжки, броски мяча, игра на бильярде и др.)

Уровень D (уровень предметных действий) – это корковый уровень, который заведует организацией действий с предметами (шнуровка ботинок, чистка картошки, управление автомобилем). Характерная особенность движений этого уровня состоит в том, что они сообразуются с логикой предмета. Это уже не столько движения, сколько действия.

Уровень Е – последний, самый высокий уровень. Это уровень интеллектуальных двигательных актов, в первую очередь речевых движений, движений письма, а также движения символической (кодированной) речи – жестов глухих, азбуки Морзе и др. Движения этого уровня определяются не предментным, а отвлеченным, вербальным смыслом.

Замечания:

В организации сложных движений участвуют сразу несколько уровней – тот, на котором строится данное движение (ведущий) и все нижележащие уровни (их работа, как правило, не осознается).

Одно и то же движение может строится на разных ведущих уровнях (напр., круговое движение руки).

УРОВНИ ПОСТРОЕНИЯ ДВИЖЕНИЙ ПО Н.А.БЕРНШТЕЙНУ. СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯМИ ПО Н.А.БЕРНШТЕЙНУ.

Схема построения и регуляции движений:

(5)перешифровка

∆w

(5)перешифровка

∆w

(6)регулятор (4)прибор сличения

программа

программа

Sw

(2)задающий прибор Iw

Iw

Iw

(1)эффектор

(3)рецептор

(1)эффектор

(3)рецептор

э нергия

рабочая точка

нергия

рабочая точка

энергия

информация сенсорная

коррекция

энергия

информация сенсорная

коррекция

Sw – требуемое Iw - фактическое ∆w – расхождение

Здесь реализован принцип рефлекторного кольца, предложенный Бернштейном, а не дуги.

Уровни построения движений:

Палеокинетический уровень (А) – самый древний уровень, обеспечивает бессознательную, непроизвольную регуляцию мышечного тонуса (тремор, зубы стучат от холода); сигналы идут от мышечных проприорецепторов и от вестибулярных.

Патология: застывание мышц, тремор покоя (паркинсонизм), тремор перед началом движения.

Уровень синергий и штампов (В) – на этом уровне перерабатываются сигналы от экстерорецепторов, которые сообщают о взаимном положении и движении частей тела, но в отрыве от внешнего пространства. Этот уровень осуществляет внутреннюю координацию сложных двигательных ансамблей – ходьба, мимика.

Патология: отсутствие мимики, скованность позы, диавтоматизация ходьбы, ослабление пусковых и останавливающих механизмов.

Уровень пространственного поля (С) – сигналы от зрения, слуха, осязания, т.е. вся информация о внешнем пространстве; отвечает за перемещение в пространстве – ходьба, машинопись, баллистические движения.

Характеристики поля:

обширность

несдвигаемость (человек движется, а пространство остается на месте)

объективность (направленность в пространство)

гомогенность (цикличность, нет чередований)

метричность (расстояние между объектами, их размер)

заполненность поля объектами

Выделяют два подуровня:

С1 - точность по ходу движения (на силу)

С2 – точность попадания туда, куда двигался (на меткость)

Патология: нарушение точности движения и координации (движения уровня В остаются в норме).

Уровень предметных действий (D) – опирается на предшествующий опыт, отвечает за действия с предметами. Здесь движение осмысленно (выкручивание шурупа) и осязательно, появляется различение левого и правого. Патология: нарушение ходьбы по неразмеченной поверхности.

Уровень интеллектуальных двигательных актов (Е) – здесь происходит осмысленное оперирование символами – речь, письмо.

Патология: потеря смысла символа, нарушается предметная схема и речевой смысл.

В организации сложных движений участвуют сразу несколько уровней. В сознании человека представлены только те компоненты движения, которые строятся на ведущем уровне.

Общее с Анохиным:

обратная связь

предположение о будущем результате

![]()