- •Вопрос 1. Предмет психологии. Специфические особенности и классификация психических явлений.

- •Специфика психологического знания.

- •Классификация психических явлений

- •Вопрос 2. Классификация методов психологического исследования. Качественный и количественный анализ.

- •Методы обработки данных

- •Интерпретационные методы

- •Вопрос 3. Возникновение и развитие психики в процессе эволюции. Стадии развития психики.

- •Вопрос 4. Вклад в.Вундта в оформление психологии как самостоятельной науки. Создание психофизики (г.Фехнер).

- •Вопрос 05. Влияние идей и.М.Сеченова и и.П.Павлова на становление отечественной психологии.

- •Сеченов - «Рефлексы головного мозга» (1863), «Кому и как разрабатывать психологию» (1873).

- •Вопрос 6. Вклад в.М. Бехтерева в развитие российской психологии.

- •Вопрос 7. Вклад у.Джеймса в развитие психологической науки.

- •Вопрос 8. Бихевиоризм и необихевиоризм (Дж.Уотсон, э.Толмен, б.Скиннер и др.)

- •Дж.Уотсон (бихевиоризм) описывал активность через понятие реакции, т.Е. Изменений в организме, которые могут быть зафиксированы.

- •Вопрос 9. Психоанализ (з.Фрейд, к.Юнг, а.Адлер, к.Хорни и др.)

- •Зигмунд Фрейд

- •Вопрос 10. Гештальтпсихология (м.Вергеймер, в.Келер, к.Коффка, к.Левин и др.)

- •Макс Вертгеймер, к.Коффка

- •Вольфганг Келер

- •Курт Левин

- •Фредерик Перлз

- •11. Культурно-историческая психология (Выготский л.С., Леонтьев а.Н.)

- •Вопрос 12. Гуманистическая психология (а.Маслоу, к.Роджерс и др.).

- •Абрахам Маслоу

- •Вопрос 13. Когнитивная психология (Дж.Миллер, у.Найссер и др.).

- •Вопрос 14. Виды ощущений (по б.Г.Ананьеву).Сенсорная организация человека.

- •Вопрос 15. Психологичсское значение дистантных ощущений. Отражение пространства при парной работе дистантных анализаторов.

- •Вопрос 16. Особая роль осязания в структуре сенсорной организации человека и его значение в процессах познания и труда (Ананьев, Веккер, Ломов, Ярмоленко).

- •Вопрос 17. Психофизическая проблема (законы Вебера-Фехнера и Стивенса). Виды порогов и чувствительность.

- •Вопрос 18. Константность восприятия и ее значение.

- •Вопрос 19. Целостность восприятия и законы гештальта: влияние целого на элементы и факторы объединения отдельного в целое.

- •Вопрос 20. Сфера вторичных образов.Представления памяти и воображенич. Эмпирические характеристики образа представления.

- •Сдвиги в воспроизведении модальности.

- •Сдвиги в воспроизведении интенсивности

- •Вопрос 21. Память как основной психический процесс: ее функции, виды и процессы.

- •По характеру целей деятельности:

- •По времени закрепления и сохранения материала:

- •Вопрос 22. Основные характеристики памяти и методы их исследования.

- •Вопрос 23. Факторы и способы повышения эффективности запоминания.

- •Логические приемы:

- •Мнемонические техники:

- •Вопрос 24. Внимание, его характеристики и методы диагностики.

- •Исследование распределенияи переключения внимания - методика Шульте

- •Измерение избирательности, устойчивости и концентрации внимания - корректурная пробы Бурдона-Амфимова

- •Измерение объема внимания – тахистоскопический метод

- •Вопрос 25. Операциональная природа мышления как процесса отражения связей и отношений. Виды мышления. Фазы мыслительного процесса. Виды мыслительных операций.

- •Вопрос 26. Развитие мышления в онтогенезе: сравнительный анализ эмпирических характеристик допонятийного и понятийного мышления (по л.М. Веккеру).

- •Вопрос 27. Понятия «эгоцентризм» и «децентрация» в стадиальной концепции интеллекта Жана Пиаже.

- •Вопрос 28. Стадии формирования понятия (по л.С. Выготскому). Методы исследования и диагностики понятийного мышления.

- •Вопрос 29. Отношения мыщления и речи. Роль внутренней речи в процессе мышления (по а.Н.Соколову). Методы исследования внутренней речи.

- •Основные характеристики внутренней речи:

- •Вопрос 30. Язык и речь: виды речи и ее функции.

- •Вопрос 31. Эмоции: их физиологические механизмы и психологические функции. Психологические теории эмоций.

- •Вопрос 32. Классификация эмоций. Эмоции и чувства.

- •Вопрос 34. Психические состояния и их классификация.

- •Вопрос 35. Интеллект и его структура.

- •4. Модель интеллекта, предложенная р.Кеттелом.

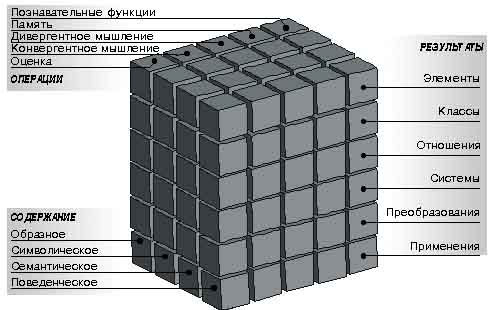

- •5. Кубическая модель интеллекта Гилфорда (кубик гилфорда)

- •Общие Интеллектуальные способности. Модели интеллекта

- •Факторные модели интеллекта

- •Когнитивные модели интеллекта

- •Функциональная асимметрия головного мозга и способности

- •Вопрос 36. Диагностические и прогностические возможности интеллектуального тестирования (краткая характеристика тестов Бине-Симона, д.Векслера, Равена и Амтхауэра).

- •Вопрос 37. Понятие креативности. Дивергентное и конвергентное мышление.

- •Логическое

- •38.Воля как высший уровень психической регуляции. Основные теории воли.

- •Вопрос 39. Уровни построения движений по н.А.Бернштейну. Схема управления движениями по н.А.Бернштейну.

- •Вопрос 40. Опережающее отражение: акцептор действия п.К.Анохина.

- •Вопрос 41. Нейротипические особенности человека (б.М.Теплов, в.Д.Небылицин, е.П.Ильин).

- •Мера проявления типологических особенностей всегда абсолютна (выражается в каких-либо единицах), а критерии отнесения человека к той/иной типологической группе условны.

- •42.Психосоматическая конституция и индивидуально-типические особенности.

- •43.Темперамент: его свойства и типология.

- •Вопрос 44. Свойства характера: их детерминация и формирование.

- •Вопрос 45. Понятие индивидуального стиля деятельности.

- •Вопрос 46. Когнитивные стили.

- •Вопрос 47. Акцентуации характера.

- •Акцентуации характера.

- •Вопрос 48. Задатки, способности, одаренность.

- •Структура способностей Способности Природные специфические

- •Вопрос 49. Общие и специальные способности: проблемы и методы их диагностики.

- •50.Потребности и мотивы. Направленность личности.

- •Вопрос 52. Развитие сознания и самосознания в онтогенезе. Функции самосознания: самопознание, саморегуляция и самоорганизация.

- •Вопрос 53. «Образ я» и «я-концепция».

- •Вопрос 54. Личность в системе отношений и структура отношений личности. Учение а.Ф.Лазурского и в.Н.Мясищева.

- •Взгляд на личность Бехтерева в.Н.

- •Концепция личности Лазурского а.Ф.

- •Концепция личности Мясищева в.Н.

- •Вопрос 55. Теория личностных конструктов. Методы исследования личностных конструктов.

- •56.Социально-когнитивные теории личности (а.Бандура, д.Роттер).

- •57.Диспозиционная теория личности г.Олпорта.

- •58.Факторноаналитические модели личности (р.Кеттел, г.Айзенк).

Вопрос 35. Интеллект и его структура.

Интеллект – это комплекс свойств, необходимых для выживания и достижения успехов в определенной культуре.

Интеллект- это относительно устойчивая структура умственных способностей индивида.

Интеллект - способность к осуществлению процесса познания и к эффективному решению проблем, в частности при овладении новым кругом жизненных задач.

Ж.Пиаже: интеллект - высший способ уравновешивания субъекта со средой, характеризующийся универсальностью.

Структура интеллекта

1. Структура интеллекта по Ч.Спирмену - факторно-аналитическая теория генерального фактора, в которой интеллект рассматривается как некая умственная энергия, уровень которой определяет успешность решения тестовых заданий любого характера. В соответствии с этой теорией генеральный фактор интеллекта имеет наибольший вес при выполнении задач на абстрактные отношения, а наименьший при выполнении сенсорных задач. Кроме генерального существуют также и групповые факторы интеллекта, к которым можно отнести механическую, лингвистическую, математическую компетентность, а также специальные факторы, которые делают свой вклад лишь в отдельные интеллектуальные тесты.

2. Структура интеллекта Л.Терстоуна. В рамках теории интеллекта Л. Терстоуна отвергалась возможность существования общего интеллекта. Терстоун выделил ряд групповых факторов, семь из которых получили название "первичных умственных способностей":

Пространственный - способность оперировать в уме пространственными отношениями

восприятие - способность детализировать зрительные образы

вычислительный - способность выполнять основные арифметические действия

вербальное понимание - способность понимать и раскрывать значение текстов и слов

беглость речи - способность быстро подобрать слово по заданному критерию

память - способность запоминать и воспроизводить информацию

логическое рассуждение - способность выявлять закономерность в ряду букв, фигур, цифр.

3. Иерархическая модель Д.Векслера также включает в себя три уровня:

уровень общего интеллекта;

уровень групповых факторов: интеллекта действий и вербального интеллекта;

уровень специфических факторов.

4. Модель интеллекта, предложенная р.Кеттелом.

Он выделил два фактора:

"свободный" (или "текучий")

"связанный" (определяется совокупностью знаний и интеллектуальных навыков личности, которые индивид приобрел в ходе социализации с раннего детства до конца жизни. Он определяет то, насколько индивид овладел общей культурой того общества, к которой он принадлежит. Фактор "свободного" интеллекта определяет первичное накопление знаний, и с точки зрения Р. Кеттела, независим от приобщения к культуре.)

5. Кубическая модель интеллекта Гилфорда (кубик гилфорда)

В 1959 году появилась статья Гилфорда «Три стороны интеллекта».

Гилфордом была предпринята попытка расширить представления о структуре интеллекта с помощью метода факторного анализа. Гилфорд классифицировал свойства интеллекта по трем измерениям:

|

|

Гилфордом была построена трехмерная модель структуры интеллекта — так называемый куб Гилфорда (напоминающий кубик Рубика), - содержащая 120 ячеек-факторов.

В теоретическом плане эта модель оказалась очень интересной, однако ее практическое использование в целях диагностики - весьма затруднительным и громоздким. Вероятно, именно поэтому она нашла большее признание у теоретиков, чем у практиков.

ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО СТРУКТУРА.

Интеллект – относительно устойчивая структура умственных способностей индивида (мышления, памяти, восприятия, внимания и т.д.).

Отличие интеллекта от мышления: мышление это психический процесс, уровень отражения связей и отношений посредством операций, интеллект – интегральная подструктура личности; интеллект больше, чем мышление, в него включаются и способности от сенсомоторных, до социальных. Мышление – это нечто общее, а интеллект – личное.

Основные критерии оценки интеллекта:

- глубина - обобщенность

- подвижность знаний

- владение способами кодирования, перекодирования

- владение способами интеграции и генерализации чувственного опыта на уровне представлений и понятий

Основные подходы к пониманию интеллекта:

Пиаже: источник развития интеллекта в нем самом, его развитие происходит по типу развертывания определенных алгоритмов, генетически обусловленных. Источником развития также является актуальная жизнь субъекта, которая создает проблемы и противоречия, в процессе преодоления которых и формируются интеллектуальные операции.

Процесс развития состоит из трех периодов, в процессе которых формируются три основные структуры:

сенсомоторные структуры (0-2 лет)

стадия конкретных операций (2-12 лет)

стадия формальных операций (с 12 лет)

Выготский: интеллект является эффектом общей социализации человека, огромную роль здесь играет общение.

Ананьев: интеллект – многоуровневая организация познавательных сил, охватывающая психофизиологические процессы, состояния и свойства личности.

Отечественные психологи исходят из принципа единства интеллекта и личности, признается зависимость интеллектуальных способностей от социально-экономических условий жизни.

Юркевич выделил 3 понимания интеллекта:

Как способность к обучению

Как способность оперировать абстрактными символами, способность реагировать на основе имеющегося опыта

Как способность адаптироваться к новой ситуации

Западные психологи в основном рассматривали интеллект как биологическую адаптацию к существующим обстоятельствам жизни.

В начале XX века Бине и Симон предложили определять степень умственной одаренности посредством специальных тесов на интеллект. Т.о. интеллект начал трактоваться как способность справляться с соответствующими заданиями, эффективно включаться в социокультурную жизнь, активно приспосабливаться. При этом выдвигается положение о существовании базовых структур интеллекта, независимых от культурных понятий. Исследование проводится с помощью выделения отдельных факторов, что препятствует пониманию интеллекта как целостности.

Кеттел: типы структуры интеллекта:

Кристалический (стабильный) – определяет продуктивность деятельности в тех задачах, которые требуют готовых, выработанных умственных навыков; формируется под влиянием факторов среды на основе опыта, это залог знаний, умений, навыков.

Флюидный (оперативный) – определяет продуктивность деятельности в совершенно новых, незнакомых ситуациях; способность воспринимать отношения и устанавливать связи определяется общими природными свойствами индивида в большей степени, чем влиянием среды.

Векслер: интеллект – совокупность свойств человека, обеспечивающих определенную успешность деятельности, это не только способность к познанию, но и достигнутый уровень развития в целом.

Выделял две стороны интеллекта:

Вербальный – знания не зависят от других психических функций

Невербальный – отражает природные психофизиологические возможности индивида, определяет исполнительские способности, включает визуальную организацию и зрительно-моторную координацию.

Модели интеллекта:

Гилфорд – кубическая модель «операция·результат·содержание» дала 120 узкоспециализированных способностей

Спирмен – 2-х факторная модель: G – общие способности, S – специфические

Терстоун – многофакторная модель: S – пространственный, P – восприятие, N – вычислительный, V – вербальный, F – беглость речи, M – память, R – логика

Основные подходы к исследованию интеллекта:

Социокультурный – Выготский, Леви-Брюль, Леви-Стросс, Лурия

Генетический – Пиаже, Чарльзворз

Процессуально-деятельностный – Рубинштейн, Талызина, Тихомиров

Образовательный – Фишер, Менчинская

Информационный – Айзенк, Хант, Стернберг

Феноменологиеский – Келер, Вертгеймер, Мэйли

Функционально-уровневый – Ананьев, Величковский

Регуляционный – Терстоун, Стернберг