- •Раздел 1. Теория автоматического управления

- •Частотные характеристики систем управления и связь между ними

- •Временные характеристики систем управления

- •Типовые звенья систем управления

- •Интегрирующее звено

- •Консервативное звено

- •Запаздывающее звено

- •Частотные методы оценки устойчивости систем

- •Методы построения логариф частотных хар-к

- •Законы распределения и числовые характеристики случайных сигналов

- •Оценка качества регулир. Показатели качества

- •Передаточные функции дискретных су

- •Алгебраический критерий устойчивости дискретных систем

- •Частотный критерий устойчивости дискретных систем

- •Метод гармонич линеариз нелин систем

- •Раздел 2. Локальные системы управления

- •Особенности математического описания объектов управления. Входные и выходные переменные. Векторы состояния, управления и возмущения. Оператор и переходная функция

- •Д атчики систем автоматики

- •Устойчивость датчиков к действию высокочастотных помех

- •Двигатель постоянного тока как элемент автоматики. Принципиальная схема, основные уравнения движения

- •Асинхронный двигатель как элемент автоматики. Структурная схема, передаточная функция, переходные характеристики

- •Дискретные законы управления. Математическая модель дискретного управляющего устройства. Импульсные передаточные функции каналов дискретного уу

- •Раздел 3. Вычислительные машины, системы

- •Принципы построения вычислител машин

- •Понятие логической функции. Полностью и неполностью определенные логические функции. Способы задания логических функций

- •Комбинационные автоматы. Синтез комбинационных конечных автоматов

- •Методы минимизации логических функций

- •Модели вычислений. Многоуровневая организация вычислительных процессов

- •Прерывания. Шина современных пк

- •Типы и основные принципы построения периферийных устройств

- •Многомашинные комплексы и многопроцессорные системы

- •Управляющие вычислительные комплексы

- •Раздел 4. Технические средства обработки текста и изображений

- •Методика светоэнергетического расчета лазерного фотовыводного устройства

- •Методика расчета параметров лазерных выводных устройств, определ скорость сканирования

- •Структура, назначение и принцип работы проявочных машин. Основные системы автоматизации процессов обработки фотоматериалов

- •Технические средства анализа и ввода изображения в систему допечатной обработки

- •Основные виды, параметры и принцип работы источников и модуляторов лазерного излучения

- •Структурная схема, назначение и принцип работы формовыводного устройства (рекордера)

- •Основные этапы и характеристики электрофотографического процесса цветной электрофотографии. Структурная схема, назначение устройств и принцип работы аппарата цветной электрографии

- •Принцип работы, назначение и разновидности струйных принтеров

- •Структурная схема, назначение устройств и принцип работы лазерного принтера (одноцветный вариант)

- •Структурная схема, назначение устройств и принцип работы лазерного фотонаборного автомата

- •Цифровые печатные машины (цпм). Основные типы цпм и принцип работы

- •Раздел 5. Автоматизированное управление полиграфическим производством

- •Задачи управления дискретным производством: планирование ассортимента выпуска продукции, транспортная задача

- •Симплекс-метод решения задачи линейного программирования. Табличная реализация симплекс-метода в задаче об ассортименте выпускаемой продукции. Алгоритм поиска оптимального плана

- •Табличный метод решения транспортной задачи. Использование циклов пересчетов и метода потенциалов при поиске оптимального плана перевозок. Достаточное условие оптимальности

- •Информационное обеспечение систем управления. Фактографические базы данных. Типы субд и их характеристики

- •Документальные информационные системы, их характеристики. Информационный поиск в документальных системах, оценка полноты и релевантности. Модели поисковых образов

- •Методы защиты информации в информационно-управляющих системах. Алгоритмы шифрования данных. Метод открытого ключа. Средства анализа защищенности компьютерных сетей

Типы и основные принципы построения периферийных устройств

Периферийные устройства обеспечивают ввод-вывод информации и хранение массивов данных, программ пользователей и системного математического обеспечения.

Типы периферийных устройств

В зависимости от функций, выполняемых компьютерной системой, периферийные устройства могут подразделяться на две основные группы.

К первой группе относятся те периферийные устройства, наличие которых абсолютно необходимо для функционирования компьютерной системы. Их обычно называют системными периферийными устройствами. К этой группе относятся видеомонитор, клавиатура, накопитель на гибком магнитном диске, накопитель на жестком магнитном диске и печатающее устройство (принтер).

Ко второй группе периферийных устройств относятся накопители на магнитной ленте, устройства для ввода графической информации, устройства для вывода графической информации (плоттеры), модем, сканер, аудиоплата, мышь, коммуникационные адаптеры и другие. Они предоставляют профессиональному компьютеру дополнительные возможности. Однако наличие их в его конфигурации определяется конкретной областью деятельности. В связи с этим данная группа носит название дополнительных периферийных устройств.

Принципы построения

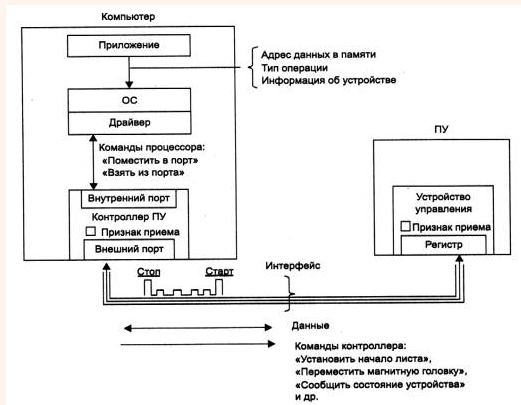

Для обмена данными между компьютером и периферийным устройством в компьютере предусмотрен внешний интерфейс, то есть набор проводов, соединяющих компьютер и периферийное устройство, а также набор правил обмена информацией по этим проводам.

Со стороны периферийного устройства интерфейс чаще всего реализуется аппаратным устройством управления.

Периферийные устройства могут принимать от компьютера как данные, так и команды управления, в ответ на которые периферийное устройство может выполнить специальные действия. Периферийное устройство использует внешний интерфейс для приема и передачи информации, то есть обмен данными является двунаправленным.

Контроллеры периферийного устройства принимают команды и данные от процессора в свой внутренний буфер, который часто называется регистром или портом, затем выполняют необходимые преобразования этих данных и команд в соответствии с форматами, понятными ПУ, и выдают их на внешний интерфейс.

Многомашинные комплексы и многопроцессорные системы

В настоящее время исключительно важное значение приобрела проблема обеспечения высокой надежности и готовности вычислительных систем, работающих в составе различных АСУ и АСУ ТП, особенно при работе, в режиме реального времени. Эта проблема решается на основе использования принципа избыточности, который ориентирует также на построение многомашинных или многопроцессорных систем (комплексов). Появление дешевых и небольших по размерам микропроцессоров и микро-ЭВМ облегчило построение и расширило область применения многопроцессорных и многомашинных ВС разного назначения Различие понятий многомашинной и многопроцессорной ВС поясняет рис.6.1. Многомашинная ВС (ММС) содержит несколько ЭВМ, каждая из которых имеет свою ОП и работает под управлением своей операционной системы, а также средства обмена информацией между машинами. Реализация обмена информацией происходит, в конечном счете, путем взаимодействия операционных систем машин между собой. Это ухудшает динамические характеристики процессов межмашинного обмена данными. Применение многомашинных систем позволяет повысить надежность вычислительных комплексов. При отказе в одной машине обработку данных может продолжать другая машина комплекса. Однако можно заметить, что при этом оборудование комплекса недостаточно эффективно используется для этой цели. Достаточно в системе, изображенной на рис.6.1,а в каждой ЭВМ выйти из строя по одному устройству (даже разных типов), как вся система становится неработоспособной.

Этих недостатков лишены многопроцессорные системы (МПС). В таких системах (рис. 6.1,б) процессоры обретают статус рядовых агрегатов вычислительной системы, которые подобно другим агрегатам, таким, как модули памяти, каналы, периферийные устройства, включаются в состав системы в нужном количестве. Вычислительная система называется многопроцессорной, если она содержит несколько процессоров, работающих с общей ОП (общее поле оперативной памяти) и управляется одной общей операционной системой. Часто в МПС организуется общее поле внешней памяти. Под общим полем понимается равнодоступность устройств. Так, общее поле памяти означает, что все модули ОП доступны всем процессорам и каналам ввода-вывода (или всем периферийным устройствам в случае наличия общего интерфейса); общее поле ВЗУ означает, что образующие его устройства доступны любому процессору и каналу. В МПС по сравнению с ММС достигается более быстрый обмен информацией между процессорами и поэтому может быть получена более высокая производительность, более быстрая реакция на ситуации, возникающие внутри системы и в ее внешней среде, и более высокие надежность и живучесть, так как система сохраняет работоспособность, пока работоспособны хотя бы по одному модулю каждого типа устройств. Многопроцессорные системы представляют собой основной путь построения ВС сверхвысокой производительности. При создании таких ВС возникает много сложных проблем, к которым в первую очередь следует отнести распараллеливание вычислительного процесса (программ) для эффективной загрузки процессоров системы, преодоление конфликтов при попытках нескольких процессоров использовать один и тот же ресурс системы (например, некоторый модуль памяти) и уменьшение влияния конфликтов на производительность системы, осуществление быстродействующих экономичных по аппаратурным затратам межмодульных связей. Указанные вопросы необходимо учитывать при выборе структуры МПС. Многомашинные и многопроцессорные системы могут быть однородными и неоднородными. Однородные системы содержат однотипные ЭВМ или процессоры. Неоднородные ММС состоят из ЭВМ различного типа, а в неоднородных МПС используются различные специализированные процессоры, например процессоры для операций с плавающей запятой, для обработки десятичных чисел, процессор, реализующий функции операционной системы, процессор для матричных задач и др. Многопроцессорные системы и ММС могут иметь одноуровневую или иерархическую (многоуровневую) структуру. Обычно менее мощная машина (машина-сателлит) берет на себя ввод информации с различных терминалов и ее предварительную обработку, разгружая от этих сравнительно простых процедур основную, более мощную ЭВМ, чем достигается увеличение общей производительности (пропускной способности) комплекса. В качестве машин-сателлитов используют малые или микро-ЭВМ. Важной структурной особенностью рассматриваемых ВС является способ организации связей между устройствами (модулями) системы. Он непосредственно влияет на быстроту обмена информацией между модулями, а следовательно, на производительность системы, быстроту ее реакции на поступающие запросы, приспособленность к изменениям конфигурации и, наконец, размеры аппаратурных затрат на осуществление межмодульных связей. В частности, от организации межмодульных связей зависят частота возникновения конфликтов при обращении процессоров к одним и тем же ресурсам (в первую очередь модулям памяти) и потери производительности из-за конфликтов.

Принципы организации МПС и ММС существенно отличаются в зависимости от их назначения. Поэтому целесообразно различать:

ВС, ориентированные в первую очередь на достижение сверхвысокой производительности;

ВС, ориентированные в первую очередь на повышение надежности и живучести.