- •2. Электрические переходы

- •Виды переходов.

- •Работа выхода электрона.

- •Переход в равновесном состоянии

- •Распределение параметров по длине перехода

- •Неравновесное состояние перехода

- •Вах идеального перехода.

- •Вольт-амперная характеристика реального p-n перехода.

- •5.5.5. Пробой p-n перехода.

- •5.5.6. Емкости p-n перехода.

- •Моделирование p-n перехода.

- •Импульсные свойства перехода.

- •Оптические свойства полупроводников. Действие света на p-n переход.

- •1. Фотоэффект.

- •Люминесценция.

- •Действие света на переход. Фотовольтаический и фотогальванический эффекты. Излучение перехода

- •Контакт полупроводника и металла

5.5.5. Пробой p-n перехода.

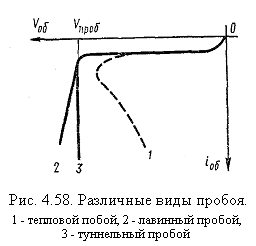

Пробой р-n-перехода. При непрерывном увеличении обратного напряжения, в конце концов, достигается такое его значение, при котором сопротивление запирающего слоя резко падает, вследствие чего обратный ток резко, практически скачкообразно, возрастает. Это явление получило название пробоя р-n перехода. В зависимости от природы физических процессов, обусловливающих резкое возрастание обратного тока, различают тепловой, туннельный и лавинный пробой.

П

ри

достаточно высокой напряженности

электрического поля в p-n-переходе

может возникнуть ударная ионизация

полупроводника, сопровождающаяся

лавинным нарастанием концентрации

носителей и приводящая к лавинному

его пробою; характер нарастания

обратного тока при этом виде пробоя

показан на рис. 4.58 кривой 2. В основе

явления лавинного пробоя лежит

«размножение» носителей в сильном

электрическом поле, действующем в

области перехода. Электрон и дырка,

ускоренные полем на длине свободного

пробега, могут разорвать одну из

ковалентных связей нейтрального атома

полупроводника. В результате рождается

новая пара электрон-дырка, и процесс

повторяется уже с участием новых

носителей (рис. 4.59а). Обратный ток при

этом, естественно, возрастает. При

достаточно большой напряженности поля,

когда исходная пара носителей в среднем

порождает более одной новой пары,

ионизация приобретает лавинный характер,

подобно самостоятельному разряду в

газе. При этом ток будет ограничиваться

только внешним сопротивлением.

ри

достаточно высокой напряженности

электрического поля в p-n-переходе

может возникнуть ударная ионизация

полупроводника, сопровождающаяся

лавинным нарастанием концентрации

носителей и приводящая к лавинному

его пробою; характер нарастания

обратного тока при этом виде пробоя

показан на рис. 4.58 кривой 2. В основе

явления лавинного пробоя лежит

«размножение» носителей в сильном

электрическом поле, действующем в

области перехода. Электрон и дырка,

ускоренные полем на длине свободного

пробега, могут разорвать одну из

ковалентных связей нейтрального атома

полупроводника. В результате рождается

новая пара электрон-дырка, и процесс

повторяется уже с участием новых

носителей (рис. 4.59а). Обратный ток при

этом, естественно, возрастает. При

достаточно большой напряженности поля,

когда исходная пара носителей в среднем

порождает более одной новой пары,

ионизация приобретает лавинный характер,

подобно самостоятельному разряду в

газе. При этом ток будет ограничиваться

только внешним сопротивлением.

Ход вольт-амперной характеристики в области «размножения» вплоть до пробоя описывается полуэмпирической формулой:

![]() (5.104)

(5.104)

где М – коэффициент ударной ионизации; I и U – модули обратных тока и напряжения; (UM – напряжение лавинного пробоя (при котором М = ).

Лавинный пробой наблюдается при сравнительно малых концентрациях примесей, т.е. для толстых переходов.

Если p-n-переход является тонким, то уже при сравнительно невысоком обратном смещении может возникнуть электрическое поле, достаточное для того, чтобы вызвать интенсивное туннельное просачивание электронов сквозь переход, приводящее к туннельному пробою (рис.4.59б); зависимость io6 (V) для этого случая показана на рис. 4.58 кривой 3.

Одной из отличительных особенностей лавинного и туннельного пробоев является разный знак температурного коэффициента пробивного напряжения. Это объясняется тем, что напряжение туннельного пробоя находится в прямой зависимости от ширины запрещенной зоны, поэтому уменьшение ширины запрещенной зоны с ростом температуры вызывает уменьшение пробивного напряжения. Напряжение лавинного пробоя находится в обратной зависимости от длины свободного пробега электрона, поэтому уменьшение этой величины с ростом температуры вызывает увеличение напряжения пробоя.

Тепловой пробой происходит в том случае, если теплота, выделяющаяся в р-n-переходе при протекании тока, отводится из него не полностью и температура перехода повышается. Увеличение температуры вызывает рост концентрации носителей, увеличение обратного тока, что в свою очередь приводит к дальнейшему росту температуры и т. д. Результатом такого нарастающего процесса и является тепловой пробой. Характер нарастания обратного тока при таком пробое показан на рис. 4.58 кривой 1.

Напряжение теплового пробоя зависит от величины обратного тока. Поэтому в полупроводниках с небольшой запрещенной зоной, например, в германии тепловой пробой наступает раньше, чем туннельный или лавинный. В полупроводниках с большей запрещенной зоной, например, кремнии напряжение теплового пробоя превышает значение теплового и туннельного пробоев. Пробой может также начаться по туннельному или лавинному механизму, а затем перейти в тепловой.