- •Издательство «прогресс» москва 1974

- •I. Состояние теоретической мысли в области перевода /. Общая ситуация

- •2. Общая и специальная теория перевода

- •2 И. Левый

- •4. Литературоведческие методы

- •II. Процесс перевода

- •3 И. Левый

- •2. Интерпретация подлинника

- •Verde de la esperanza.

- •Im bitteren Bache der Reue —

- •Verstummen, und nichts mehr tönt

- •Im trüben Mond,

- •3. Перевыражение подлинника

- •III. Эстетические проблемы перевода

- •1. Перевод как тип искусства

- •2. Две нормы в переводе

- •Vici màk horel V ovse.

- •Vejdem se jà I ty.

- •3. Двойственность переводного произведения

- •4. Двойственное отношение к оригинальной литературе

- •2. Переводческая традиция

- •In eine Stirn des Grames sich zu falten:

- •In gleichen Schalen wägend Leid und Lust,

- •/. Способы перевода

- •Vzal pannu V chyz a pannou jiz panenku svou jiz panenkou,

- •2. Национальный и исторический колорит

- •Ich nahte dem Bezeichneten ein wenig

- •Ich bin Arnaut und weine hier und singe. И т. Д.

- •3. Целое и часть

- •2 Уровень название животного

- •IV. Две главы из поэтики перевода

- •/. Выбор слов

- •V. Перевод пьес

- •Ihr, der mein Herz ich weihte, bleibt nah mit linden Trost, die ihrenn Aug entfließen о hemmt der Tränen Lauf.

- •6 So hieß er ja in diesem Teil der Welt! —

- •2. Стилизованность сценической речи

- •3. Семантические контексты

- •In Italien sechschundert und vierzig,

- •Occupons-nous de celui qui vient.

- •Ist Murderer: Let it come down.

- •4. Словесное действие

- •5. Диалог и персонажи

- •6. Принцип неравномерной точности

- •VI. Перевод как историко-литературная проблема

- •7. Анализ перевода

- •I pravi Hennoch: «Plot ted' vystavme

- •I. Les roses étaient toutes rouges, Et les lierres étaient tout noirs.

- •Georg von der Vring (Георг фон дер Фринг)

- •II. Chère, pour peu que tu te bouges,

- •III. Le ciel était trop bleu, trop tendre, La mer trop verte et г air trop doux.

- •IV. Je crains toujours,— ce qu'est d'attendre — Quelque fuite atroce de vous.

- •Ich hoffe noch. Ich weiss genau, Ich hoffe nicht. Du gehst. О bleib!

- •V. Du houx ä la feuille vernie

- •VI. Et de 1а campagne infinie

- •' Фриц Кегель

- •Volali jsou bojovnici, kdyz se, vitez, vracel domu

- •I. Стих оригинальный и стих переводной

- •2. Стих рифмованный и нерифмованный

- •I hold not safe, nor is it just to bring a war/without a fair defiance made;

- •Vasserot, des armlose Wunder, anriß

- •Von Madame Soßmann Cäsar der Lowe biß... И т. Д.

- •Ich kann das Wort so noch unmöglich schätzen,

- •Ich muß es anders übersetzen,

- •Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft?

- •Is it the Thought which works, creates indeed?

- •3. Смысловая насыщенность

- •It is that weariness which springs

- •4. Стих подлинника и стих переводчика

- •5. Размер оригинала

- •/. Метрический стих

- •Italium fato profugus Laviniaque venit. Дсдсдх

- •2. Силлабический стих

- •Vivante ou morte, ô toi qui me connais si bien Laisse-moi t'approcher à la façon des hommes.

- •3. Тонический стих

- •III. Переводы стихов родственных систем

- •/. Два типа ритма

- •2. «Нестрогий» (uvolneny) стих

- •Is 11 changed 10 : blue and guinea 14 a sea of purple of the peacock's neck is

- •3. Темп дактиля

- •Kqo na mo je MlSto?

- •V dym zahalen vitkovskych peci jsem stäl, noc zrela mi z oci, plam z nozder mi väl, nech zäfilo slunce, nech vecer se §efil...

- •Ich weiß nicht, wann und wo V—V—V— и т. Д.

- •Ich einmal eine Sage hört erzählen: Im hohen Norden-lag

- •Wer springt in die bresche

- •In Witkowitz stand ich im Hochofenbraus, Nach starrt mir im Auge, Glut hauchte ich aus, die Sonne zu Mittag, den Abend vergaß ich, gekniffenen Auges die Mörder dort maß ich...

- •4. Силлаботоническая версификация

- •I heard clear singing and sweetest song.

- •I found her a-dancing to her song.

- •I leapt along.

- •Vom Eise befreit sind Strom und Bäche Durh des Frühlings holden, belebenden 31 ick; Im Tale grünet Hoffnungsglück;

- •Impotent showers of sleet that darkle

- •In belts across the green of the plain.

- •2. Мужская и женская рифма

- •In deinen Knien, du Schamlose, und tanzen. Ж

- •3. Богатая рифма

- •With h/awk and h/orse and h/unting sp/ear36.

- •4.'Несовершенная и деканонизованная рифма а. Рифмовка и язык

- •I took your flame into my hand, Your poor and overshadowed light, Like you in humiliation bent I go with you through dusk and tide.

- •В. Деканонизованная рифма

- •VerlieMe glühend und gelehrte brütend Verehren wenn des alters reife naht Die katzen sanft und stark des hawses staa/, Gleich innen fröstelnd und das zimmer brütend.

- •Ici même les automobiles ont l'air d'être anciennes

- •Voilà la poésie ce matin et pour la prose il y a journaux

- •Il y a les livraisons à 25 centimes pleines d'aventures policières

- •It was not death, for I stood up. And all the dead He dowл,

- •It was not night, for all the bells Put out their tongues for noo/I

- •It was not frost, for on my flesh I felt siroccos crawly— Nor fire, for just my marble feet Could keep a shancel cool.

- •In the dark at their dancing like graces arise

- •Ihr Äcker nicht zu zählen, du Schwermut unbegrenzt, du Gestern auf der Seele, du Herz, drin Rußland glänzt.

- •Ich las im Buch der Winde: ich las die Heilige Schrift. Jesajas, unsre Rinde/*, die goldnen, auf der Trift!

- •Verrate es weiter, send es hinaus,

- •Ist mein Weinen man sieht es nicht

- •Ins leere dunkel schütten ohne laß

- •In xanadu did Kubla Khan

- •Info tha/ silen/ sea.

- •IV. Из сравнительной морфологии стиха

- •1. Белый стих

- •I There is willow grows aslant a brook, II That shows his hoar leaves in the glassy stream,

- •There with fantastic garlands did she come

- •Of crow-flowers, nettles, daisies, and long purples

- •О, what a rogue and peasant slave am l!

- •2. Александрийский стих

- •I ch bin ein Traum von Stein mit marmorschönen Gliedern, Der jeden noch zerstört in qualvoll weher Lust

- •A ses mauvais désirs donrait ces vils soutiens.

- •Ihr menschen — ich bin schön — ein träum von stein! Mein busen der zu blutigen küssen treibt.

- •Ich bin so märchenschön in meinen Marmorblössen Ein steingeword'ner Traum, der anlockt und betört).

- •In a palace of pale-rose purity she sleeps, The princess, in least-animated murmurings; Sometimes a half-heard utterance in coral shapes Itself, when random birds peck at her golden rings.

- •In der Tiefe des Sonnenschirmes sehe ich die wunderbaren

- •Ihr Kleid etwas gebleicht an der Seite der Gaslaterne hat

- •3. Свободный стих

- •Ihr lebt — es kommt der Tod, und euer Leben — Endet.

- •Im Vorübergehen verlor der Vorgarten

- •Im Grase die Brille,

- •Un vrai scandale!

- •Vienne la nuit sonne l'heure

- •Ich bleibe, fort geht Tag um Tag.

- •Vom fernen Flattern des Donners

- •Im Abendlichen

- •Ю применении теории информации к переводу см.:

- •А. Общие учебные пособия и сборники

- •, Б. Лингвистические вопросы перевода

- •1. Общие

- •Vinay j. P. Darbelnet j.: Stylistique comparée du français et de l'anglais; méthode de'traduction. Сравнительная стилистика французского и английского языков; методы перевода. Paris, 1958.

- •2. С русского

- •3. С английского

- •4. С французского

- •7. Со словацкого и на словацкий

- •Ilek в.: Vyznam diachronické cnarakteristiky slov pro pfekládání klasikû. Значение диахронической характеристики слов для перевода классики. (Rusko-ceské studie, Praha, 1960, 17—23).

- •9. Машинный перевод

- •10. Устный перевод

- •В. Литературоведческие вопросы перевода

- •1. Общие

- •Ilek в.: Ideové stanovisko pfekladatele. Идейная позиция переводчика. Cs. Rusistika 7—1962, 69—76.

- •2. Проблематика перевода отдельных классиков

- •VañornyO.RJe doslovny pfeklad latinskych básniku mozny? Возможен ли дословный перевод римских поэтов? Rozpravy Aventina 5—1929/30, 372—3, 385, 398, 410, 422, 435—6.

- •Vladislav j.: Nad preklady PuSkinovych pohádek a poem. Над переводами пушкинских сказок и поэм. Praha — Moskva 5—1955, б. 6, 42—51.

- •3. Стихи

- •Vanorny о.: Nävrh pravidel öeskeho hexametru pfizvuöneho. Проект правил чешского тонического гекзаметра. Nase doba 3—1896, 501—11, 604—14, 695—702.

- •Vladislav j.: Rym V puvodni poesii a pfekladu. Рифма в оригинальной поэзии и в переводе. Poznämky a vysvetlivky 3—1955, б. 1/2, 3—16, 4—1956, б 1, 3—8.

- •4. Драма

- •Van6ura z.: о pfeklâdâni divadelnich her. О переводе театральных пьес. Slovo a slovesnost 3—1937, 232—6.

- •V I t var V.: Nëkolik poznâmek k vystavbë dialogu V sou6asném dramatë. Несколько замечаний о построении диалога в современной драме. Nase fee 45—1962, 87—99.

- •5. Политическая литература

- •6. Оперные либретто и песни

- •Vymetal j.: Hudebni pfeklady. Переводы музыкальных произведений. Lumir 33—1905, 498—503.

- •Vy metal j.: к otäzce libret. К проблеме либретто. Lumir 33—1905, 270—75.

- •Vy metal j.: Operni pfeklady. Переводы опер. Hudebni revue 5—1912, 151—61, 254—71.

- •7. Детская литература и фольклор

- •8. Субтитровка и дубляж фильмов

- •Г. Переводческая персоналия

- •Д. Положение перевода в различных странах

- •Е. Журналы

- •248, 275 Бакош m. Bakos м. 366

- •297, 317, 318, 347, 363 Валло к. M. Wallo к. M. 312 Вальцель Оскар Walzel Oskar

- •363, 374 Врхлицкий Ярослав Vrchlicky

- •323, 361, 374 Вурцбах Альфред Вольфганг

- •57, 248, 273, 279, 377 Гелескул Анатолий Михайлович 76, 313

- •294, 314, 327, 345 Гердан Густав Herdan Gustav

- •322, 323 Горалек Карел Horálek Karel

- •368, 372, 376, 377, 379, 380 Гораций Horatius (Quintus Но-

- •12, 124, 128, 146, 161, 176, 209 Готорн Натаниел Hawthorne

- •257, 363, 373 Дрепер в. И. Draper w. I. 232,

- •172, 319, 320, 323 Есенска Зора Jesenskâ Zora 377 Ехова Гана Jechovâ Напа 374

- •311, 374, 375 Камерон h. Cameron n. 277 Каминский Богдан Kaminsky

- •27, 28, 29, 32, 47, 359, 360, 368 Карцевский с. 357, 367 Кассиль Лев Абрамович 171 Кастанью a. Castagnou а. 84 Кастнер Леон Эмиль Kastner

- •318, 347 Кишра ж- Quicherat j. 304 Кладель Жюдит Cladel Judith 67 Кларвилл Klarwill р. E. 380 Клаштерский Антонин KláSter-

- •193, 194 Короновский я. Koronovsky j.

- •371, 376 Коэн Дж. М. Cohen j. M. 380 Крал Йозеф Krâl Josef 103 Крал Олдржих Krâl Oldfich 371 Крал Франтишек Krâl Fran-

- •Vik 376 Курш a. Kurs а. 158 Кэтфорд Дж. К. Catford j. С.

- •33, 35, 359 Кюнель в. Kühnel V. 378

- •314, 351 Лахман Карл Lachmann Karl

- •208, 284 Лихачев в. С. 201 Лозинский Михаил Леонидович

- •206, 208, 213, 214 Локис д. Lokys d. 370 Локк у. Н. Locke w. N. 372 Лонгейкр р. Э. Longacre r. E.

- •287, 297, 303, 364, 365 Миро Габриэль Miro Gabriel 172 Михалков Сергей Владимирович 174

- •213, 363, 370 Моррис Уильям Morris William 250

- •267, 268, 364 Паливец Йозеф Palivec Josef

- •122, 324, 326 Подгурский-Околовый Леонард

- •11, 27, 359, 369 Сэпир Эдуард Sapir Edward 57,

- •Ignác 116 Тарнавский Вл. Tarnawski Wh

- •324, 377 Тафел Ярослав Tafel Jaroslav

- •324, 360, 366 Тимофей Tliimoteus 136 Толстой Лев Николаевич 58, 138,

- •298, 305, 318, 319, 366 Томсон Джеймс Thomson James

- •184, 204 Уигглсворт Майкл Wigglesworth

- •107, 181, 183, 214, 215 Уэй Артур с. Way Arthur s. 260 Уэллек Рене Wellek René 117,

- •6, 9, 12, 16, 31, 41, 368, 376 Фикар л. Fikar l. 97—99, 146—

- •173, 177 Франек Иржи ф. Franëk Jifí f.

- •373, 380 Фрейка й. Frejka j. 376

- •268, 307, 364, 366 Ходжсон Ральф Hodgson Ralf

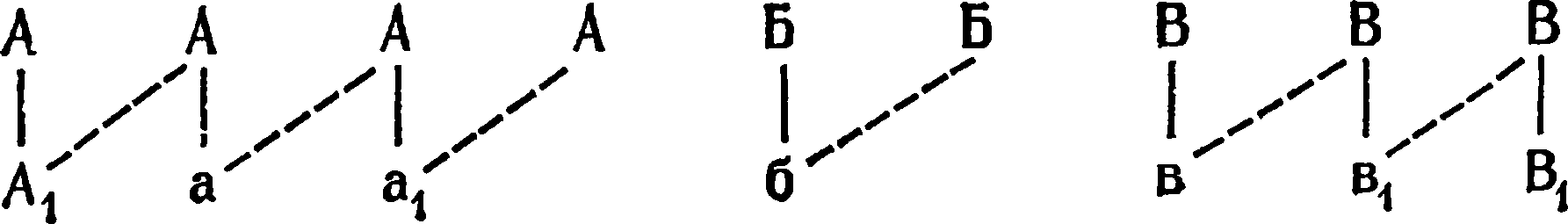

6 So hieß er ja in diesem Teil der Welt! —

B schlug diesen Fortinbras;

B der nun, auf Pakt und Siegel,

b verbürgt nach Recht und ritterlichem Brauch,

B verlor —

bx samt seinem Leben — B alles Land,

Bx das Einsatz war als Pfand und Siegespreis;

Совершенно другой метод предпочел Борис Пастернак (а также современный чешский переводчик 3денек Урбанек). Он радикально перестраивает шекспировские барочные периоды, дробит их на краткие предложения, развязывает сложные узлы грамматических зависимостей, так что персонаж прямо, без запинок развивает свою мысль:

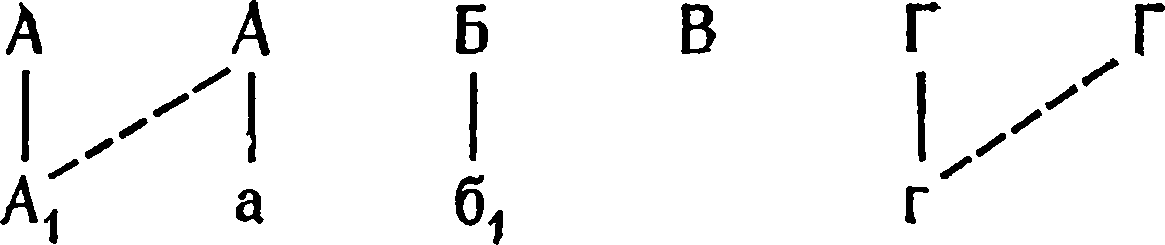

А Король,

аг Чей образ только что предстал пред нами, а Как вам известно,

А вызван был на бой Властителем норвежцев Фортинбрасом. Б В бою осилил храбрый Гамлет наш, бх Таким и слывший в просвещенном мире. В Противник пал. Г Имелся договор,

г Скрепленный с соблюденьем правил чести, Г Что вместе с жизнью должен Фортинбрас Оставить победителю и земли.

Таким образом, есть два понимания разговорности, с одной стороны, сложный синтаксис, позволяющий во многих случаях выразить психологическую противоречивость персонажа, но требующий от актера значительных усилий, чтобы высказать и донести до зрителя ядро мысли; с другой — наиточнейшее, ясное и простое выражение мысли.

Далее, было замечено, что на удобопонятность сценической речи влияет акустика: изучалась акустика театральных залов, внятность отдельных согласных и пр. Методами психолингвистики можно измерить и семантическую доходчивость либо трудность для восприятия связного текста. Установлено, что на слух легко воспринимаются широко распространенные слова и те связи, у которых большая «вероятность сочетания», т. е. которые часто встречаются именно в данной конструкции и в данном порядке. Хуже воспринимает зритель словосочетания (например, с трудом дополняет то, что не расслышал), если произнесенное состоит из выражений, редко встречающихся рядом.

Трудность текста можно измерить экспериментальным методом — так называемой Close procedure: группе слушателей демонстрируют магнитофонную запись текста пьесы, и перед каждым седьмым (пятым или десятым) словом воспроизведение прерывается, а слушатели угадывают следующее слово. Это можно проделать и проще— предложив им текст, где каждое седьмое слово пропущено, например:

Пред смертью на иных находит смех.

зовут веселье это ч

Прощальными зарницами. Теперь ... .я, зарницы ль эти вспышки

Любовь ! Жена моя! Конец

Хоть высосал, как . . .твое дыханье,

Не справился с твоею

В. Шекспир «Ромео и Джульетта», перевод Б. Пастернака.

По тому, какой процент пропущенных слов читатели верно пополнят, можно измерить трудность текста или сравнить удобопонятность нескольких переводов одной пьесы. Мы исследовали этим методом доходчивость чешских переводов пьес (и их частей); так, в цитированном монологе Ромео в гробнице читатели верно пополнили в переводе Тополя (3. Торо1) — 39%, Саудека—36%, Урбанека — 32% пропущенных слов. Оказалось, что перевод Саудека, обычно считающийся трудным для понимания, на самом деле в этом монологе понятнее, чем стилистически упрощенный пересказ Зд. Урбанека.

Разумеется, критика переводов не может прибегать к таким методам, но, когда их достаточно разработают, можно будет применить их при «лабораторных» проверках некоторых сценических особенностей избранных драматических текстов или при решении отдельных спорных вопросов теории.

Помимо практического аспекта — удобопроизносимости и удобопонятности,— разговорность можно рассмотреть и в историческом аспекте: она зависит от уровня развития языка, в особенности его разговорного стиля, и от того, какие выразительные средства на данном этапе считаются «не говорными». В эпоху между двумя мировыми войнами чешские театральные переводчики более всего заботились о том, чтобы избавить язык от книжности, которая в оригинальной драматургии начала исчезать уже в начале века: деепричастия, родительный падеж при отрицании, инфинитив на -ти и пр. Как стремительно развивался у нас в последние полвека не только язык, но и характер диалога, можно видеть, например, при ретроспективном просмотре чешских кинофильмов двадцатых годов: их титры производят своим пафосом пародийное впечатление.