- •Издательство «прогресс» москва 1974

- •I. Состояние теоретической мысли в области перевода /. Общая ситуация

- •2. Общая и специальная теория перевода

- •2 И. Левый

- •4. Литературоведческие методы

- •II. Процесс перевода

- •3 И. Левый

- •2. Интерпретация подлинника

- •Verde de la esperanza.

- •Im bitteren Bache der Reue —

- •Verstummen, und nichts mehr tönt

- •Im trüben Mond,

- •3. Перевыражение подлинника

- •III. Эстетические проблемы перевода

- •1. Перевод как тип искусства

- •2. Две нормы в переводе

- •Vici màk horel V ovse.

- •Vejdem se jà I ty.

- •3. Двойственность переводного произведения

- •4. Двойственное отношение к оригинальной литературе

- •2. Переводческая традиция

- •In eine Stirn des Grames sich zu falten:

- •In gleichen Schalen wägend Leid und Lust,

- •/. Способы перевода

- •Vzal pannu V chyz a pannou jiz panenku svou jiz panenkou,

- •2. Национальный и исторический колорит

- •Ich nahte dem Bezeichneten ein wenig

- •Ich bin Arnaut und weine hier und singe. И т. Д.

- •3. Целое и часть

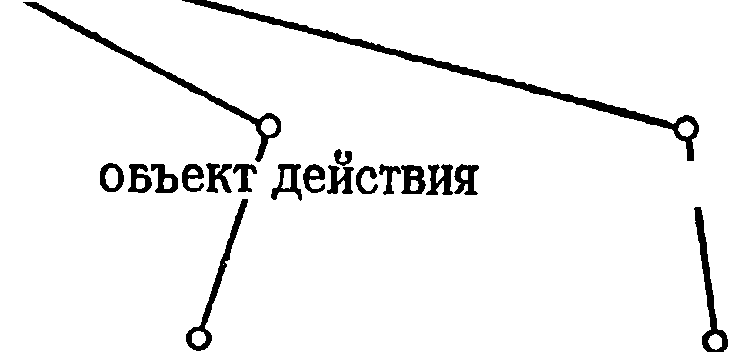

- •2 Уровень название животного

- •IV. Две главы из поэтики перевода

- •/. Выбор слов

- •V. Перевод пьес

- •Ihr, der mein Herz ich weihte, bleibt nah mit linden Trost, die ihrenn Aug entfließen о hemmt der Tränen Lauf.

- •6 So hieß er ja in diesem Teil der Welt! —

- •2. Стилизованность сценической речи

- •3. Семантические контексты

- •In Italien sechschundert und vierzig,

- •Occupons-nous de celui qui vient.

- •Ist Murderer: Let it come down.

- •4. Словесное действие

- •5. Диалог и персонажи

- •6. Принцип неравномерной точности

- •VI. Перевод как историко-литературная проблема

- •7. Анализ перевода

- •I pravi Hennoch: «Plot ted' vystavme

- •I. Les roses étaient toutes rouges, Et les lierres étaient tout noirs.

- •Georg von der Vring (Георг фон дер Фринг)

- •II. Chère, pour peu que tu te bouges,

- •III. Le ciel était trop bleu, trop tendre, La mer trop verte et г air trop doux.

- •IV. Je crains toujours,— ce qu'est d'attendre — Quelque fuite atroce de vous.

- •Ich hoffe noch. Ich weiss genau, Ich hoffe nicht. Du gehst. О bleib!

- •V. Du houx ä la feuille vernie

- •VI. Et de 1а campagne infinie

- •' Фриц Кегель

- •Volali jsou bojovnici, kdyz se, vitez, vracel domu

- •I. Стих оригинальный и стих переводной

- •2. Стих рифмованный и нерифмованный

- •I hold not safe, nor is it just to bring a war/without a fair defiance made;

- •Vasserot, des armlose Wunder, anriß

- •Von Madame Soßmann Cäsar der Lowe biß... И т. Д.

- •Ich kann das Wort so noch unmöglich schätzen,

- •Ich muß es anders übersetzen,

- •Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft?

- •Is it the Thought which works, creates indeed?

- •3. Смысловая насыщенность

- •It is that weariness which springs

- •4. Стих подлинника и стих переводчика

- •5. Размер оригинала

- •/. Метрический стих

- •Italium fato profugus Laviniaque venit. Дсдсдх

- •2. Силлабический стих

- •Vivante ou morte, ô toi qui me connais si bien Laisse-moi t'approcher à la façon des hommes.

- •3. Тонический стих

- •III. Переводы стихов родственных систем

- •/. Два типа ритма

- •2. «Нестрогий» (uvolneny) стих

- •Is 11 changed 10 : blue and guinea 14 a sea of purple of the peacock's neck is

- •3. Темп дактиля

- •Kqo na mo je MlSto?

- •V dym zahalen vitkovskych peci jsem stäl, noc zrela mi z oci, plam z nozder mi väl, nech zäfilo slunce, nech vecer se §efil...

- •Ich weiß nicht, wann und wo V—V—V— и т. Д.

- •Ich einmal eine Sage hört erzählen: Im hohen Norden-lag

- •Wer springt in die bresche

- •In Witkowitz stand ich im Hochofenbraus, Nach starrt mir im Auge, Glut hauchte ich aus, die Sonne zu Mittag, den Abend vergaß ich, gekniffenen Auges die Mörder dort maß ich...

- •4. Силлаботоническая версификация

- •I heard clear singing and sweetest song.

- •I found her a-dancing to her song.

- •I leapt along.

- •Vom Eise befreit sind Strom und Bäche Durh des Frühlings holden, belebenden 31 ick; Im Tale grünet Hoffnungsglück;

- •Impotent showers of sleet that darkle

- •In belts across the green of the plain.

- •2. Мужская и женская рифма

- •In deinen Knien, du Schamlose, und tanzen. Ж

- •3. Богатая рифма

- •With h/awk and h/orse and h/unting sp/ear36.

- •4.'Несовершенная и деканонизованная рифма а. Рифмовка и язык

- •I took your flame into my hand, Your poor and overshadowed light, Like you in humiliation bent I go with you through dusk and tide.

- •В. Деканонизованная рифма

- •VerlieMe glühend und gelehrte brütend Verehren wenn des alters reife naht Die katzen sanft und stark des hawses staa/, Gleich innen fröstelnd und das zimmer brütend.

- •Ici même les automobiles ont l'air d'être anciennes

- •Voilà la poésie ce matin et pour la prose il y a journaux

- •Il y a les livraisons à 25 centimes pleines d'aventures policières

- •It was not death, for I stood up. And all the dead He dowл,

- •It was not night, for all the bells Put out their tongues for noo/I

- •It was not frost, for on my flesh I felt siroccos crawly— Nor fire, for just my marble feet Could keep a shancel cool.

- •In the dark at their dancing like graces arise

- •Ihr Äcker nicht zu zählen, du Schwermut unbegrenzt, du Gestern auf der Seele, du Herz, drin Rußland glänzt.

- •Ich las im Buch der Winde: ich las die Heilige Schrift. Jesajas, unsre Rinde/*, die goldnen, auf der Trift!

- •Verrate es weiter, send es hinaus,

- •Ist mein Weinen man sieht es nicht

- •Ins leere dunkel schütten ohne laß

- •In xanadu did Kubla Khan

- •Info tha/ silen/ sea.

- •IV. Из сравнительной морфологии стиха

- •1. Белый стих

- •I There is willow grows aslant a brook, II That shows his hoar leaves in the glassy stream,

- •There with fantastic garlands did she come

- •Of crow-flowers, nettles, daisies, and long purples

- •О, what a rogue and peasant slave am l!

- •2. Александрийский стих

- •I ch bin ein Traum von Stein mit marmorschönen Gliedern, Der jeden noch zerstört in qualvoll weher Lust

- •A ses mauvais désirs donrait ces vils soutiens.

- •Ihr menschen — ich bin schön — ein träum von stein! Mein busen der zu blutigen küssen treibt.

- •Ich bin so märchenschön in meinen Marmorblössen Ein steingeword'ner Traum, der anlockt und betört).

- •In a palace of pale-rose purity she sleeps, The princess, in least-animated murmurings; Sometimes a half-heard utterance in coral shapes Itself, when random birds peck at her golden rings.

- •In der Tiefe des Sonnenschirmes sehe ich die wunderbaren

- •Ihr Kleid etwas gebleicht an der Seite der Gaslaterne hat

- •3. Свободный стих

- •Ihr lebt — es kommt der Tod, und euer Leben — Endet.

- •Im Vorübergehen verlor der Vorgarten

- •Im Grase die Brille,

- •Un vrai scandale!

- •Vienne la nuit sonne l'heure

- •Ich bleibe, fort geht Tag um Tag.

- •Vom fernen Flattern des Donners

- •Im Abendlichen

- •Ю применении теории информации к переводу см.:

- •А. Общие учебные пособия и сборники

- •, Б. Лингвистические вопросы перевода

- •1. Общие

- •Vinay j. P. Darbelnet j.: Stylistique comparée du français et de l'anglais; méthode de'traduction. Сравнительная стилистика французского и английского языков; методы перевода. Paris, 1958.

- •2. С русского

- •3. С английского

- •4. С французского

- •7. Со словацкого и на словацкий

- •Ilek в.: Vyznam diachronické cnarakteristiky slov pro pfekládání klasikû. Значение диахронической характеристики слов для перевода классики. (Rusko-ceské studie, Praha, 1960, 17—23).

- •9. Машинный перевод

- •10. Устный перевод

- •В. Литературоведческие вопросы перевода

- •1. Общие

- •Ilek в.: Ideové stanovisko pfekladatele. Идейная позиция переводчика. Cs. Rusistika 7—1962, 69—76.

- •2. Проблематика перевода отдельных классиков

- •VañornyO.RJe doslovny pfeklad latinskych básniku mozny? Возможен ли дословный перевод римских поэтов? Rozpravy Aventina 5—1929/30, 372—3, 385, 398, 410, 422, 435—6.

- •Vladislav j.: Nad preklady PuSkinovych pohádek a poem. Над переводами пушкинских сказок и поэм. Praha — Moskva 5—1955, б. 6, 42—51.

- •3. Стихи

- •Vanorny о.: Nävrh pravidel öeskeho hexametru pfizvuöneho. Проект правил чешского тонического гекзаметра. Nase doba 3—1896, 501—11, 604—14, 695—702.

- •Vladislav j.: Rym V puvodni poesii a pfekladu. Рифма в оригинальной поэзии и в переводе. Poznämky a vysvetlivky 3—1955, б. 1/2, 3—16, 4—1956, б 1, 3—8.

- •4. Драма

- •Van6ura z.: о pfeklâdâni divadelnich her. О переводе театральных пьес. Slovo a slovesnost 3—1937, 232—6.

- •V I t var V.: Nëkolik poznâmek k vystavbë dialogu V sou6asném dramatë. Несколько замечаний о построении диалога в современной драме. Nase fee 45—1962, 87—99.

- •5. Политическая литература

- •6. Оперные либретто и песни

- •Vymetal j.: Hudebni pfeklady. Переводы музыкальных произведений. Lumir 33—1905, 498—503.

- •Vy metal j.: к otäzce libret. К проблеме либретто. Lumir 33—1905, 270—75.

- •Vy metal j.: Operni pfeklady. Переводы опер. Hudebni revue 5—1912, 151—61, 254—71.

- •7. Детская литература и фольклор

- •8. Субтитровка и дубляж фильмов

- •Г. Переводческая персоналия

- •Д. Положение перевода в различных странах

- •Е. Журналы

- •248, 275 Бакош m. Bakos м. 366

- •297, 317, 318, 347, 363 Валло к. M. Wallo к. M. 312 Вальцель Оскар Walzel Oskar

- •363, 374 Врхлицкий Ярослав Vrchlicky

- •323, 361, 374 Вурцбах Альфред Вольфганг

- •57, 248, 273, 279, 377 Гелескул Анатолий Михайлович 76, 313

- •294, 314, 327, 345 Гердан Густав Herdan Gustav

- •322, 323 Горалек Карел Horálek Karel

- •368, 372, 376, 377, 379, 380 Гораций Horatius (Quintus Но-

- •12, 124, 128, 146, 161, 176, 209 Готорн Натаниел Hawthorne

- •257, 363, 373 Дрепер в. И. Draper w. I. 232,

- •172, 319, 320, 323 Есенска Зора Jesenskâ Zora 377 Ехова Гана Jechovâ Напа 374

- •311, 374, 375 Камерон h. Cameron n. 277 Каминский Богдан Kaminsky

- •27, 28, 29, 32, 47, 359, 360, 368 Карцевский с. 357, 367 Кассиль Лев Абрамович 171 Кастанью a. Castagnou а. 84 Кастнер Леон Эмиль Kastner

- •318, 347 Кишра ж- Quicherat j. 304 Кладель Жюдит Cladel Judith 67 Кларвилл Klarwill р. E. 380 Клаштерский Антонин KláSter-

- •193, 194 Короновский я. Koronovsky j.

- •371, 376 Коэн Дж. М. Cohen j. M. 380 Крал Йозеф Krâl Josef 103 Крал Олдржих Krâl Oldfich 371 Крал Франтишек Krâl Fran-

- •Vik 376 Курш a. Kurs а. 158 Кэтфорд Дж. К. Catford j. С.

- •33, 35, 359 Кюнель в. Kühnel V. 378

- •314, 351 Лахман Карл Lachmann Karl

- •208, 284 Лихачев в. С. 201 Лозинский Михаил Леонидович

- •206, 208, 213, 214 Локис д. Lokys d. 370 Локк у. Н. Locke w. N. 372 Лонгейкр р. Э. Longacre r. E.

- •287, 297, 303, 364, 365 Миро Габриэль Miro Gabriel 172 Михалков Сергей Владимирович 174

- •213, 363, 370 Моррис Уильям Morris William 250

- •267, 268, 364 Паливец Йозеф Palivec Josef

- •122, 324, 326 Подгурский-Околовый Леонард

- •11, 27, 359, 369 Сэпир Эдуард Sapir Edward 57,

- •Ignác 116 Тарнавский Вл. Tarnawski Wh

- •324, 377 Тафел Ярослав Tafel Jaroslav

- •324, 360, 366 Тимофей Tliimoteus 136 Толстой Лев Николаевич 58, 138,

- •298, 305, 318, 319, 366 Томсон Джеймс Thomson James

- •184, 204 Уигглсворт Майкл Wigglesworth

- •107, 181, 183, 214, 215 Уэй Артур с. Way Arthur s. 260 Уэллек Рене Wellek René 117,

- •6, 9, 12, 16, 31, 41, 368, 376 Фикар л. Fikar l. 97—99, 146—

- •173, 177 Франек Иржи ф. Franëk Jifí f.

- •373, 380 Фрейка й. Frejka j. 376

- •268, 307, 364, 366 Ходжсон Ральф Hodgson Ralf

2 Уровень название животного

/

место действия

1 уровень Ein Wiesel sass auf einem Kiesel inmitten Bachgeriesel

Литературное произведение представляет собой систему словесных знаков, многие из которых, помимо конкретного денотативного значения, несут еще и более общую функцию высшего порядка, т. е. входят в знаковые комплексы высшего порядка. А сами эти знаковые комплексы, т. е. в нашем случае отдельные модификации игры слов, являются элементами известного стилистического замысла и таким образом в свою очередь входят в комплекс высшего порядка^ каламбурный стиль. Подобно этому, в реплике персонажа/ все равно в повествовательной прозе или в драме, разбросаны слова, которые своей семантикой или стилистической окраской особенно ярко раскрывают характер персонажа,, несут собственно характеристическую функцию.

У таких слов также необходимо при переводе прежде всего сохранить характеристическую функцию и только затем — их денотативное значение. Обобщая, можно сказать, что у слов, несущих несколько семантических функций, наиболее важны функции в семантическом комплексе высшего порядка, будь то контекст (фразы, абзаца и т. п.), характер персонажа, фабула, философский замысел произведения. Самый высший семантический комплекс, иногда обозначаемый как «идея произведения», его мировоззренческий замысел, доминирует при решении низших единств, например при выборе стилистического ряда, а те в свою очередь диктуют решения на уровне абзацев и фраз.

* Букв.: «Чертова работа».

** Букв.: «Какой плут здесь это поставил?»

*** Букв.: «...а ко всему тут ходит Фирс, бурчит про себя всякие непристойности». (В оригинале: «А тут еще Фирс этот ходит, бормочет разные неподходящие слова».— Чехов А. П. Собр. соч., т. 9. М., Гослитиздат, 1956, с. 445.)

**** Букв.: «Только слоняется по дому, а мне позволил себе сказать: «Ты, никчемный!»

Мысль, образ и фраза — единства низшего порядка, который сам лишь часть единства высшего порядка — контекста. Существует определенная пропорциональность между собственной семантикой фразы и ее семантикой в контексте. Богумил Матезиус, переводя пьесу Горького «Мещане», нашел правильное чешское решение для реплики Акулины, когда она обожгла палец: Zatracená práce * (у Горького: «Пострели те горой!»); и в другом месте, когда Степанида споткнулась обо что-то за сценой: Ktery chytrák to sem postavil** (в подлиннике: «Куда те черт понес?»); переводя чеховский «Вишневый сад», Л. Фикар, захваченный драматической ситуацией, дошел до полного пренебрежения смыслом фразы: там, где Матезиус правильно передает жалобу Яши на Фирса... a ke vSemu tady chodí Firs, bruci pro sebe váelijaká nepfístojná slova*** у Фикара читаем: jenom se courá po dome a mnè si dovoli rie: Ту budizknicemu! ****

И все это потому, что за несколько минут до того Фирс, действительно, в ответ на грубость Яши: nebav, decitilo, 2е uz radái nesbalíá kufry * сказал: Ech ty... budiz-knicemu **. Такая откровенная адаптация проведена далеко не везде, но различия в передаче деталей и контекста между названными переводами «Вишневого сада» видны и в семантических оттенках: Myslela jsem, 2е jstejim jel naproti*** (вместоodjel, т. е. уехал). Матезиус в «Мещанах» иногда также пренебрегает семантикой фразы, чтобы точнее «раскрыть» авторский замысел. Стремясь оставить в подтексте мысль Татьяны о самоубийстве, он передает ответ Акулины на слова Степаниды, что Татьяна послала за нашатырным спиртом, так: Je videt áe chce песо cistit. Není ji porád dobfe ****. (B оригинале: «Видно, голова болит... (вздыхая). То и дело хворает она у нас...»)

Контекст, характер, фабула, авторский замысел — все это частные единства, представляющие собой элементы единства высшего порядка — идеи произведения. Для переводчика общая идея произведения определяет решение всех частных задач, стилистический строй и истолкование встречающихся' в тексте темных мест, и, однако, хотя идея и помогает выправлять частности, но нельзя, сославшись на нее, эти частности извращать. Идеологическое «дотягивание» некоторых мест в переводе «Вишневого сада», сделанном Фикаром, нанесло несомненный ущерб художественности произведения. У Матезиуса Варя в разговоре с матерью жалуется: ... ale on bud' mici nebo ¿ertuje. Já to chápu, ma pino práce, co je mu po mnè. Kdyby byly peníze, nemoc, tfeba jen sto rublu, nechala bych v§eho a odeSla daleko odtud

Sia bych do kláátera *****. А у Фикара: A on? Bud' mici,

*

* Букв.: «Не болтай, дед, лучше бы паковал чемоданы». (Это также отсебятина Фикара. В оригинале: «Надоел ты, дед... Хоть бы ты поскорей подох».)

** Букв.: «Эх ты... никчемный». (В оригинале: «Эх ты, недотепа».)

*** Букв.: «Я думала, что он поехал им навстречу» (вместо уехал). _

**** «Видно, собирается чистить что-то. Ей все нехорошо...» ***** Букв.: «...но он Либо молчит, либо шутит. Я понимаю, у него полно дел, что ему не до меня. Будь у меня деньги, немного, надо только сто рублей, бросила бы все и ушла бы подальше отсюда. Пошла бы в монастырь». (В оригинале: «А он или молчит, или шутит. Я понимаю.

nebb si ze me déla blázny. Vid im do neho! Jenom kdyá bohatne, kdyz mu v kapsách cinká! Co je mu do nejaké Varji! Kdybych mela penize, stacilo by malicko, tfeba jensto rublu, vykaálala bych se na vSecko a utekla odtud*. У Матезиуса Яша жалуется: Tohleto není pro me, nemuzu tadyáít... at' délám со délám. Nakoukal jsem se na tu nevzdelanost ai mi to leze z krku **. Фикар снова, пытаясь подчеркнуть идею, извращает реплику: Tady to není pro me, tady se nedá zít... Tady abych jen clovek drei a houby z toho! ***

Таким образом, вольный перевод тяготеет к общему в ущерб единичному, к целому — в ущерб части не только при передаче идейного содержания, но и при воссоздании художественной формы. Одним из видов, субституции является компенсация, которую прокламировали Отокар Фишер и его школа (а впрочем, уже и переводчики-классицисты, например А. Каули (A. Cowley); идея их заключалась в том, что, поскольку текст в некоторых случаях неизбежно при переводе обедняется, его следует в других местах" обогащать. Такая компенсация, в общем, правомерна, однако часто ведет к злоупотреблениям.

Он богатеет, занят делом, ему не до меня. Если бы были деньги, хоть немного, хоть сто рублей, бросила бы все, ушла бы подальше. В монастырь бы ушла».)

* Букв.: «А он? Либо молчит, либо дурачит меня. Я его вижу! Ему лишь бы богатеть, лишь бы в карманах звенело! Что ему до какой-то Вари! Будь у меня деньги, хватило бы и немножко, надо только сто рублей, плюнула бы на все и убежала отсюда».

** Букв.: «Здесь не по мне. Не могу здесь жить. Пусть делают что хотят. Насмотрелся на невежество — сыт по горло». (В оригинале: «Здесь не по мне, не могу жить... Ничего не поделаешь. Насмотрелся на невежество — будет с меня».)

*** Букв.: «Здесь не по мне, здесь нельзя жить... Здесь лишь бы человек надрывался...»

Например, вовсе не обязательно, чтобы в народной речи каждому разговорному обороту оригинала отвечало просторечие в переводе: оно может быть использовано в другом месте, лишь бы общее впечатление от речевой характеристики сохранилось неизменным. То же можно сказать и о других элементах стиля (архаизмы, эмоционально окрашенные слова) и художественных средствах: например, комическую глубокую рифму можно заменить комически сгруппированным набором слов и т. д. Однако там, где переводчик вздумает встреченную в подлиннике игру слов заменить другой, поставив ее в другом месте текста, необходима осторожность. Переводчик «Кола Брюньона» на чешский Заоралек (Jar. Zaorálek) поступил довольно смело, опустив во второй главе непереводимое Agneau de Chamoux/^ N'en faut que trois pour étrangler un loup * и вместо этого вставив в первую главу в качестве сентенции чешскую пословицу: О hromnicich musi skfivan vrznout, i kdyby mèi zmrznout **. Компенсация в отдельных случаях необходима, но следует неусыпно заботиться о том, чтобы в итоге основные качества целого были переданы в неприкосновенности.-Классицисты XVIII века и чешская школа Фишера—'* Матезиус, Саудек, Фикар и другие — теоретически также признавали этот принцип, но, стремясь к наибольшей выразительности замен и подстановок, в конечном счете усиля-ли произведение и в заботах о разговорности вульгаризировали диалог в драме.

*

«Чтобы удавить волка, достаточно трех

ягнят из Шаму». **

Прибл.:

«Жаворонок

должен щебетать о летней грозе, даже

замерзая».

***

[Крестные] муки переводчика, переводческий

крест (лат.).

Частные переводческие приемы представляют собой составные части общего метода, решение в каждом отдельном случае подчинено общему подходу к произведению. При решении переводческих вопросов неизменны лишь два основных фактора, на которых покоится и самый метод перевода: а) собственно произведение и важнейшее в нем — соотношение единичного и общего; б) читатель и важнейшее в нем — способность воспринимать отдельные факты и намеки. Таким образом, подобно тому как мера вольности частного переводческого приема зависит от соотношения единичного и общего в художественном элементе подлинника, степень вольности переводческого метода в целом зависит от соотношения единичного и общего во всем оригинале.

Не представляет больших трудностей точный перевод текстов по преимуществу понятийных, например специальной литературы, в которой языковой материал, а также национальный и исторический колорит играют несущественную роль. Здесь уместна предельная точность, субституция нецелесообразна даже в подробностях. Наибольшего использования субституции, высшей степени вольности обычно требует от переводчика произведение, в котором силен фактор единичного, а идейная нагрузка достаточно абстрактна, например в исторически не локализованных комедиях и фарсах (Шекспир, Гольдони, Мольер), сказках и некоторых произведениях герметистов *. Здесь весьма часто приходится заменять игру слов оригинала отечественной, находить подстановки к характеристичным именам персонажей и пр. При адаптации произведений такой литературы переводчик чаще всего приходит к осовремениванию текста. Наибольшей верности в передаче исторической и национальной специфики требует произведение, идейная нагрузка которого лежит в области единичного, в отражении определенной среды и эпохи, т. е. репортажи, путешествия, мемуары и пр. По той же причине перевод исторического романа должен быть сравнительно ближе к оригиналу, чем перевод других литературных жанров, а перевод поэтический может быть сравнительно свободнее, поскольку поэзия тяготеет к общему.

Там, где характер художественного элемента недостаточно ясен для переводчика и последний выбирает между переводом и субституцией, решение его определяется общим методом, вытекающим из трактовки произведения в целом. Так, в переводе литературы путешествий сохраняются иностранные меры веса, деньги, но, переводя английские стихи

When first my way to fair I took, Few pence in purse had I,

естественно написать:

Когда вступил на этот путь, . Имел я медный грош.

* Герметизм — направление в некоторых западных литера-турзх XX в., характерное стремлением к демонстративной замкнутости, к созданию произведений, недоступных обычному восприятию, зашифрованных, герметически изолированных.

Система мер также по-разному передается в беллетристике и в деловой прозе; например, в научной работе необходимо пересчитывать математически (10 ярдов=9 метров, точнее, 9,14 м) то, что в беллетристике можно дать приблизительно: 10 ярдов — примерно 9 метров.

Верность отдельным частям влечет за собой верность последовательности частей, их расположению, т. е. одному из формальных принципов, который можно назвать принципом композиционным в самом широком смысле этого слова, потому что верность целому или части во многом тождественна верности содержанию или форме. Диалектика содержания и формы если не тождественна, то, во всяком случае, тесно связана с антиномией общего и единичного: содержание тяготеет к общему в силу обобщающего характера мышления; напротив, форма часто проявляется как отклонение от общего, общепринятого способа выражения, как эстетическое преобразование его. Таковы же по отношению к художественным средствам и закономерности перевода, рассмотренные выше. Наиболее общее в области формы (литературный жанр, диалог, композиционное членение) можно перевести, наиболее общие формальные принципы можно без изменений выразить в новом языковом материале. Особенное в области формы, когда она выражает общее содержание, можно передать посредством субституции. Это касается в основном отдельных выразительных средств, свойственных тем или другим языкам: например, французские указательные конструкции c'était lui, qui можно передать по-русски общепринятыми грамматическими средствами — порядком слов или употреблением указательного оборота «а именно». Единичное в области формы (если оно «бессодержательно»), как уже было сказано, можно транскрибировать.

Из антиномий общее — единичное, целое — часть и содержание — форма переводчику следовало бы отдавать предпочтение общему, целому и содержанию, но не пренебрегая вторыми членами антиномий, в особенности если они несут в себе элементы противоположного начала: 'форму необходимо сохранить, если она содержательна (т. е. стилистически ярка, экспрессивна), единичное — там, где наличествуют элементы общего, т. е. национальная и историческая специфика.