- •Билет 17 Издержки производства.

- •Функции издержек.

- •Взаимосвязь между средними и предельными издержкам.

- •Билет 18 Доход и показатели доходности

- •Взаимосвязь валового дохода и предельного дохода.

- •Билет19 Процесс производства

- •Билет29 Сущность макроэкономического равновесия

- •Средний и предельный продукты.

- •Билет21 Замещаемость производственных факторов. Mrts.

- •Билет22 Изокоста и равновесие производителя в краткосрочном периоде.

- •Равновесие производителя

- •Метод Лагранжа

- •Описание

- •Билет30 Экономическое развитие: цикличность и тренд развития.

- •Кейнсианская модель экономического роста

- •Билет 27 Ценовая дискриминация первой, второй и третьей степени.

- •Ценовая дискриминация первой, второй и третьей степени.

- •Билет 25 Максимизация прибыли монополиста.

- •Монопольная власть

- •Условия максимизации прибыли монополистом

- •Потери общественного благосостояния при монополии.

- •Регулирование деятельности монополии с помощью налогооблож.

Кейнсианская модель экономического роста

Кейнс утверждал, что стихийный механизм капиталистического хозяйства, не обеспечивая равновесия между спросом и предложением, ведет к безработице, неустойчивости экономического развития. Он и его последователи ратовали за государственное регулирование факторов, воздействующих на эффективный спрос, что и обеспечивает устойчивость экономики.[12]

В числе последователей Кейнса — такие представители неокейнсианства, как Рой Харрод, Николас Калдор, ЕвсейДомар, ЭлвинХансен, Джоан Робинсон. Не только опираясь на теорию Кейнса, но и критикуя ее за статичность, т.е. ориентацию на количественные зависимости простого воспроизводства, они концентрируют внимание на динамике, т.е. количественных зависимостях расширенного воспроизводства.[12]

Неокейнсианство исследовало проблемы динамики эффективного спроса, использование инвестиций, понятие мультипликатора. Другие же аспекты теории Кейнса, относящиеся к денежной сфере (динамика денежной массы, норма процента, цены), были признаны несущественными и в моделях экономического роста и цикла почти никакой роли не играли.

Определяющим фактором экономического роста и его темпов, по мнению неокейнсианцев, является рост инвестиций. Инвестиции в рассматриваемой модели экономического роста играют важную роль: с одной стороны, они способствуют росту национального дохода, с другой — увеличивают производственные мощности. В свою очередь, рост дохода способствует увеличению занятости. Поскольку инвестиции увеличивают производственные мощности, постольку рост дохода должен быть достаточным, чтобы уравновесить увеличивающиеся производственные возможности общества, не допуская возникновения недогрузки предприятий и безработицы. [8]

В послевоенный период наибольшую известность в экономической литературе Запада получили неокейнсианские модели экономического роста, выдвинутые английским экономистом Р.Ф. Харродом, американскими — Е. Домаром и Э. Хансеном, основанные на двух предпосылках:

1) рост национального дохода является только функцией накопления капитала, а все остальные факторы (увеличение занятости, степень использования достижений НТП, улучшение организации производства), влияющие на рост капиталоотдачи, исключаются. Таким образом, модели Харрода и Домара — это однофакторные модели. Предполагается, что спрос на капитал при данной капиталоемкости зависит только от темпов роста национального дохода;

2) капиталоемкость не зависит от соотношения цен производственных факто ров, а определяется лишь техническими условиями производства. [8]

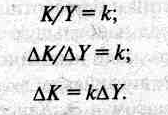

Согласно модели экономического роста Харрода — Домара, в каждой экономике определенная часть национального дохода должна сберегаться с целью восстановления износившихся и вышедших из строя капитальных благ (зданий, оборудования и материалов). Однако для экономического роста нужны чистые инвестиции, т.е. прирост объемов капиталов. Предположим, что этот объем, назовем егоК, и ВНП страны, обозначим его как Y, связаны неким соотношением. Допустим, для производства 1 долл. ВНП надо затратить 3 долл. инвестиций.[3] Можно подсчитать, какой прирост ВНП даст нам тот или иной объем чистых инвестиций. Пусть упомянутое соотношение, известное в науке как коэффициент капиталоемкости, равно 3:1. Обозначив этот коэффициент через kи полагая, что норма сбережений sсоставляет фиксированную долю от национального дохода (допустим, 6%), а чистые инвестиции определяются уровнем сбережений, мы можем построить следующую простую модель экономического роста:

1.

Сбережения Sявляются

фиксированной частью национального

дохода Y,

т.е.

![]()

2.

Инвестиции I

есть изменение в объеме капиталаК:

![]()

Поскольку объем основного капитала К напрямую связан с национальным доходом или продуктом через коэффициент капитала k, то

Национальные

сбережения S

должны быть равны совокупным инвестициям![]()

Но

из выражения (1) мы знаем, что S=

Y,

а из выражений

(2) и (3) имеем![]()

Отсюда

равенство (4) между сбережениями и

инвестициями можно записать следующим

образом:

![]()

![]()

Деля

обе части равенства (6) сначала на Y,

затем на k,

получаем:

![]()

Заметим, что левая часть выражения (7) представляет собой темп роста ВНП (т.е. процентное изменение ВНП).[5]

Выражение (7) — это упрощенная форма известного уравнения из теории экономического роста Харрода — Домара. Оно означает, что темп роста ВНП (Y/Y) определяется одновременно нормой сбережений и коэффициентом капитала. Тем самым из этого уравнения следует, что темп роста национального дохода прямо зависит от нормы сбережений (при данном ВНП, чем больше в экономике объем сбережений и, стало быть, инвестиций, тем быстрее рост этого ВНП). В то же время рост ВНП находится в обратной зависимости от коэффициента капитала (он будет тем меньше, чем больше К).

Экономический смысл уравнения (7) весьма прост. Чтобы был рост, в стране должна сберегаться и инвестироваться определенная доля ВНП. Чем она больше, тем быстрее рост. В то же время реальный темп роста, достижимый при данном уровне сбережений и инвестиций, пре определен тем увеличением продукта, который дает одна дополнительная единица капиталовложений. Другими словами, темп роста задан величиной, обратной коэффиценту капитала, l/k. Она показывает выпуск продукции на единицу затрат капитала или, что то же самое, на единицу инвестиций. Отсюда, умножая норму новых сбережений s=I/Ymпоказатель эффективности инвестиций l/k, мы получаем темп роста ВНП.[5]

Главная задача модели — определение устойчивого темпа роста до хода. Для этого используются три основных вида темпов роста: 1. естественный рост: определяется темпом роста населения и выражает естественный верхний предел роста дохода: Ту=Тр', 2. гарантированный рост: это темп роста, ограниченный наличным объемом воспроизводимого фактора производства — капитала (K/F)=T 3. фактический рост: это рост, варьирующий в зависимости от наличия капитала и труда: a)Tp = s/b б)Tp< s/b в)T > s/b [5]

Условием существования постоянного равновесного темпа роста экономической системы является соблюдение равенства темпов роста населения и темпов роста капитала: Tp=s/b и Tp=T где Ту, — равновесный устойчивый рост дохода.[5]