Тема: Клубнеплоды

Задача: Ознакомиться с сортами картофеля, возделываемыми в сельском хозяйстве.

Задание:

1.Изучить строение клубня картофеля.

2.Определить крахмалистость разных сортов картофеля.

Из клубнеплодов в нашей стране выращивают картофель (Solanum tuberosum L.) семейства Пасленовые (Solanaceae) и земляную грушу (Helianthus tuberosus L.) семейства Сложноцветные (Asteraceae). Картофель – это важнейшая полевая культура разностороннего использования, широко распространенная в разных регионах России. Земляная груша, или топинамбур имеет ограниченное распространение.

Картофель (Solanum tuberosum L.)

По хозяйственному применению картофель делится на группы: столовый, заводской, кормовой и универсальный. Клубни картофеля столовых сортов имеют высокие вкусовые качества, нетемнеющую мякоть, быстро развариваются, но не рассыпаются. Небольшое количество глазков залегает неглубоко. Столовые сорта обычно отличаются коротким вегетационным периодом или среднеспелостью. Сорта, относящиеся к группе заводских (технических), обычно имеют высокое содержание крахмала (не менее 18 %) и хорошую сбраживаемость, обеспечивающую высокий выход спирта. Универсальные сорта по сравнению со столовыми и заводскими обладают невысокими вкусовыми качествами. Сорта этой группы используют как для пищевых целей, так и для заводской переработки. По качеству клубней они занимают промежуточное положение между столовыми и заводскими сортами.

Клубень является утолщенным окончанием подземного стеблевого побега – столона. На таком видоизмененном стебле в раннем возрасте заметны слаборазвитые листочки в виде небольших чешуек, которые позже превращаются в рубцы или бровки. В пазухах этих чешуйчатых листочков закладываются покоящиеся почки, как правило, по три, образуя так называемый глазок.

Р ис.23.

Развитие картофельного растения из

клубня

ис.23.

Развитие картофельного растения из

клубня

В клубне различают пуповину — место прикрепления клубня к столону и вершину клубня, являющуюся растущим концом клубня, с верхушечной точкой роста. Со стороны пуповины у некоторых сортов часто наблюдается на клубне углубление – столонная впадина, у других этой впадины нет или она слабо заметна. Различают также верхнюю и нижнюю стороны клубня. Верхняя сторона обращена к поверхности почвы и обычно более выпуклая. Нижняя сторона плоская или вогнутая.

|

Форма клубней картофеля разнообразна и варьирует по сортам и в зависимости от почвенных и климатических условий. Но все разнообразие клубней в этом отношении можно свести к четырем основным формам, остальные формы являются лишь видоизменениями их. Различают форму круглую (1), удлиненную (3), овальную (2) и бочковидную (4). Форма клубня (за немногими исключениями) меняется с возрастом.

|

Рис. 24. Форма клубней картофеля |

Анатомическое строение клубня

Некоторые части внутреннего (анатомического) строения клубня картофеля можно обнаружить на разрезе невооруженным глазом. Представляя, собой видоизмененный стебель, клубень картофеля напоминает его и своим анатомическим строением.

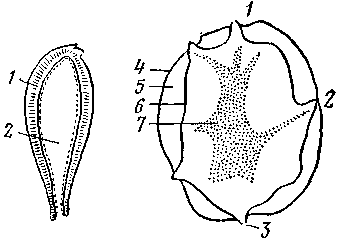

На разрезе через молодой клубень можно видеть сердцевину, окруженную кольцом проводящих пучков и камбием (рис.25).

|

|

|

|---|---|---|

Рис. 25. Разрез молодого клубня: 1 – кора; 2 – сердцевина |

Рис. 26. Продольный разрез зрелого клубня: 1 – верхушечная почка; 2 – боковая почка; 3 – пуповина; 4 – эпидермис; 5 – кора; 6 – сосудистые пучки; 7 – сердцевина |

|

По мере развития клубня, которое происходит в результате деятельности камбиального слоя клеток, в молодом клубне происходят изменения, делающие клубень более приспособленным к отложению запасных питательных веществ, и отличающие его строение в зрелом виде от типичного строения стебля (рис. 26).

Зрелые клубни покрыты тонкой кожурой, состоящей из нескольких слоев опробковевших клеток перидермы, которая предохраняет клубень от высыхания и заболеваний. Внутрь от перидермы размещается кора, состоящая из паренхимных клеток, заполненных крахмальными зернами, и проводящих ситовидных трубок. Далее идет слой образовательной ткани — камбий, за которым следуют сосудистые пучки. В центре клубня находится сердцевина с отходящими от нее лучами, которые направлены к почкам, размещенным на поверхности клубня.