- •Тема 9. Релейная защита и автоматика энергосистем

- •Содержание программы

- •Тема1 Повреждения и анормальные режимы работы в электрических сетях

- •Тема2 Измерительные трансформаторы тока и напряжения для рЗиА

- •Тема 3 Функции релейной защиты и требования, предъявляемые к ней

- •Тема 4 Основные принципы выполнения схем релейной защиты и автоматики в электрических сетях 0.4кВ

- •Тема 5 Основные принципы выполнения схем релейной защиты и автоматики в электрических сетях 6-10кВ

- •Раздел 9. Релейная защита и автоматика

- •Тема 9.1 Повреждения и анормальные режимы работы в электрических сетях

- •9.1.1 Виды повреждений, их опасность.

- •9.1.3 Расчёт токов короткого замыкания.

- •9.1.3.1 Расчёт токов трёхфазного короткого замыкания.

- •9.2 Измерительные трансформаторы тока и напряжения для рЗиА

- •9.2.1. Назначение измерительных трансформаторов

- •9.2.2 Трансформаторы тока.

- •9.2.2.4 Схемы соединения вторичных обмоток трансформаторов тока и реле.

- •9.2.3 Трансформаторы напряжения

- •9.2.3.2 Схемы соединения обмоток трансформаторов напряжения

- •9.3 Функции релейной защиты и требования, предъявляемые к ней

- •9.3.1 Назначение релейной защиты и требования предъявляемые к ней.

- •9.3.1.1 Назначение релейной защиты

- •9.3.1.2 Требования, предъявляемые к релейной защите.

- •9.3.2 Виды схем. Способы изображения реле и его элементов в соответствии с действующими стандартами ескд. Классификация реле.

- •9.3.3 Функциональная схема релейной защиты

- •9.4 Основные принципы выполнения схем релейной защиты и автоматики в электрических сетях 0.4кВ

- •9.4.1 Способы защиты от коротких замыканий и перегрузок в электрических сетях 0.4кВ.

- •9.4.2 Принцип действия и область применения предохранителей. Выбор предохранителей

- •9.4.3 Автоматические воздушные выключатели. Выбор автоматических выключателей

- •9.5 Основные принципы выполнения схем релейной защиты и автоматики в электрических сетях 6-10кВ

- •9.5.1 Основные виды релейной защиты применяемых в электрических сетях выше 1000в

- •9.5.2 Классификация реле

- •9.5.3 Принципы выполнения и действия электромагнитных реле. Ток срабатывания, ток возврата, коэффициент возврата реле. Способы регулирования параметров реле.

- •9.5.5 Токовая отсечка, принцип обеспечения селективности. Выбор уставок пусковых реле. Оценка эффективности.

- •9.5.6 Защита кабельных электрических линий от замыканий на землю, реагирующая на естественный емкостной ток. Устройство и особенности конструкций трансформатора тока нулевой последовательности

- •9.5.7 Микропроцессорные защиты

9.5.7 Микропроцессорные защиты

Перспективным направлением в теории и практике релейной защиты является использование микропроцессоров (МП) и микро-ЭВМ, разработка на их основе защит, получивших название микропроцессорных или программных. Микропроцессор — программно-управляемое устройство, обрабатывающее цифровую информацию и управляющее в соответствии с хранимой в памяти программой. Микро-ЭВМ— цифровая ЭВМ с интерфейсом ввода-вывода, состоит из микропроцессора, памяти программ, памяти данных, пульта управления и источников питания. Микропроцессоры и микро-ЭВМ составляют основу вычислительных систем (ВС), являющихся центральной частью микропроцессорных релейных защит. В состав вычислительных систем могут входить один или несколько МП или микро-ЭВМ, образуя соответственно однопроцессорную, много- (мулъти-) процессорную, одномашинную или многомашинную вычислительные системы релейной защиты. Обработка информации в многопроцессорных и многомашинных вычислительных системах может осуществляться одновременно как по независимым программам, так и по независимым на отдельных участках ветвям программы.

Применение МП и микро-ЭВМ для выполнения функций релейной защиты обусловлено их широкими функциональными возможностями, обеспечивающими создание защит нового поколения практически любой сложности и высокой надежности.

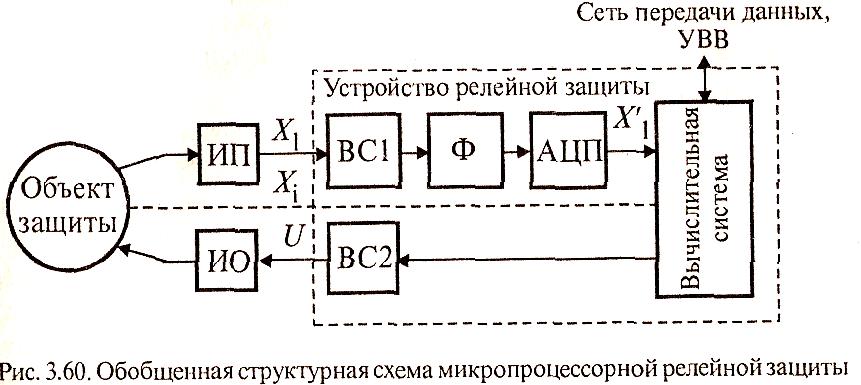

Рисунок 9.65 .Обобщённая структурная схема микропроцессорной релейной защиты

Обобщенная структурная схема микропроцессорной релейной защиты приведена на рис. 9.65. Информация о параметрах режима работы объекта защиты X выделяется измерительными преобразователями ИП (трансформаторами тока, трансформаторами напряжения, датчиками положения коммутационных аппаратов и др.), и подается в устройство релейной защиты. В устройстве защиты вначале должно быть осуществлено входное согласование ВС 1 входных сигналов по уровню и гальваническая развязка. Это согласование осуществляется соответствующими входными согласующими устройствами, например, промежуточными трансформаторами тока и напряжения, образующими входной блок защиты. После этого, при необходимости, надо выделить основную гармонику сигнала, так как входные сигналы кроме основной гармоники могут содержать и другие гармоники, обусловленные наличием апериодической составляющей и другими причинами. Эти другие гармоники затрудняют достоверное распознавание режима работы объекта защиты. Для специальных защит также требуется выделение, например, симметричных составляющих, других аварийных слагающих из полной электрической величины. Это выделение осуществляется частотной фильтрацией Ф входного сигнала ЛГ, с применением соответствующих фильтров, которые могут создаваться, в общем случае, как аппаратным, так и программным путем в составе вычислительной системы. Прошедший фильтрацию аналоговый сигнал Х´1, затем должен быть преобразован в цифровой сигнал в аналого-цифровом преобразователе АЦП и после этого подан на вход вычислительной системы защиты.

В процессе аналого-цифрового преобразования входной сигнал Х'] дискретизируется по времени и по уровню. Шаг дискретизации по времени влияет на быстродействие вычислительной системы и защиты в целом, а шаг дискретизации по уровню определяет точность представления в цифровом виде входной величины Х´1 Вычислительная система защиты осуществляет переработку поступающей информации в реальном масштабе времени, распознает и идентифицирует режим работы объекта защиты. При обнаружении аварийного режима она вырабатывает управляющие решения, которые после выходного согласования ВС2 подаются на исполнительные органы ИО объекта защиты, отключающие его с помощью высоковольтных выключателей от источников электроэнергии. Согласование выходных сигналов вычислительной системы с сигналами управления U осуществляется в общем случае с гальваническим разделением цепей. При выполнении релейной защитой еще и функций автоматики, например АПВ, управляющие сигналы U могут подключать объект к источникам электроэнергии, осуществлять другие регулирующие управления.

Для распознавания режима работы объекта в вычислительной системе релейной защиты создаются виртуальные измерительные органы, которые, как и измерительные органы, выполненные на электромеханической и полупроводниковой элементной базе, формируют и сравнивают сформированные величины по алгоритмам конкретных защит—токовых, дистанционных и т.д. В общем случае может быть сформировано несколько величин, являющихся функциями входных величин тока и напряжения, которые затем попарно сравниваются.

Процесс формирования и сравнения имеет свои особенности, обусловленные тем, что информация о значениях входных величин Х´1 поступает после АЦП в вычислительную систему в цифровом виде— в виде цифровых сигналов, соответствующих мгновенным значениям входных величин, над которыми затем производятся арифметические и логические операции по соответствующим алгоритмам. При этом возможно получение характеристик срабатывания практически любой сложности.

При создании микропроцессорных защит можно выделить два основных взаимосвязанных направления: разработка структуры вычислительной системы, которая позволяла бы оптимально и без ограничений реализовать алгоритмы защит и отвечала бы требованиям, предъявляемым к аппаратуре релейной защиты, в том числе по надежности и быстродействию функционирования, удобству эксплуатации и др.; разработка алгоритмов функционирования защиты, имеющих повышенное техническое совершенство и эффективно использующих возможности вычислительной техники.

Микропроцессорные защиты выполняются децентрализованными интегрированными, включающими в себя не только функции защиты, но и автоматики АПВ,УРОВ и т.д. одного объекта или узла сети. Они имеют интерфейс связи с другими системами и входят в состав автоматизированных систем управления электроснабжением.