- •60 Км, максимальная длина ледников южного склона Гималаев — 26 км. В Восточном Тянь-Шане высота снеговой границы — 3700 м и длина самого большого ледника — 40 км.

- •120 К западу от Гринвича 0 к востоку от Гринвича 160

- •1[|[|[| Примерная граница ц-111" распространения в середине XIX в.

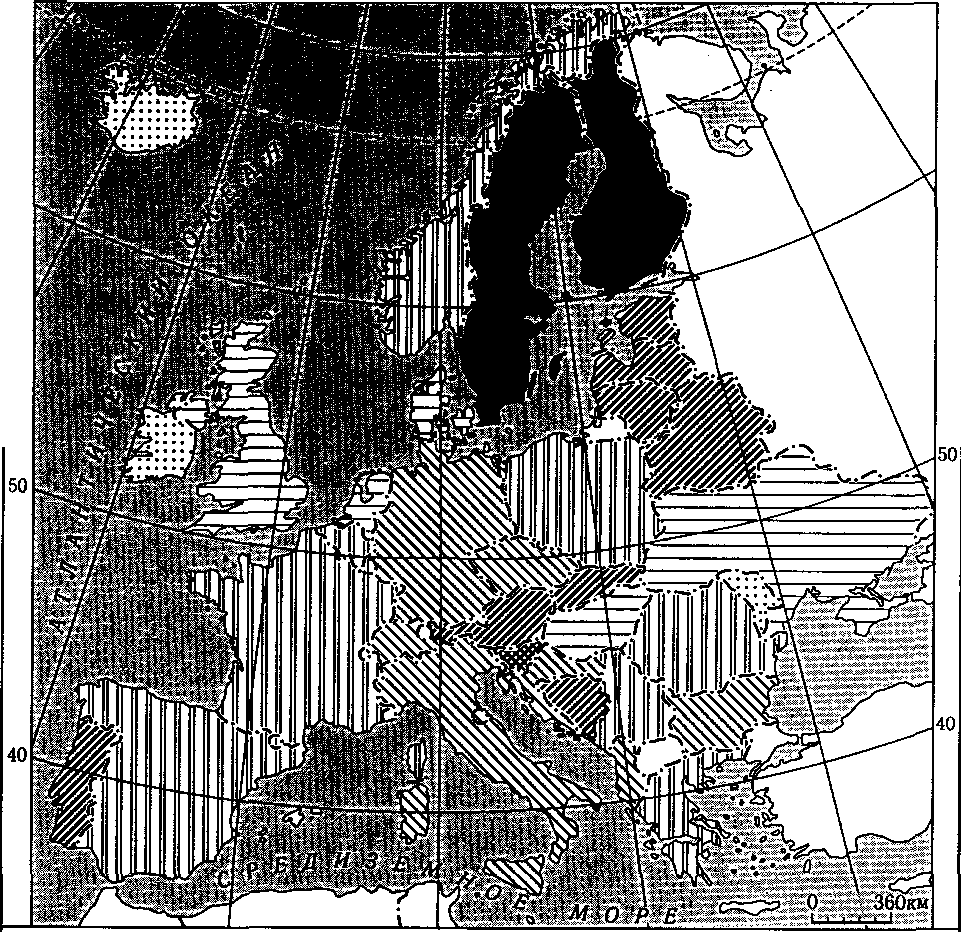

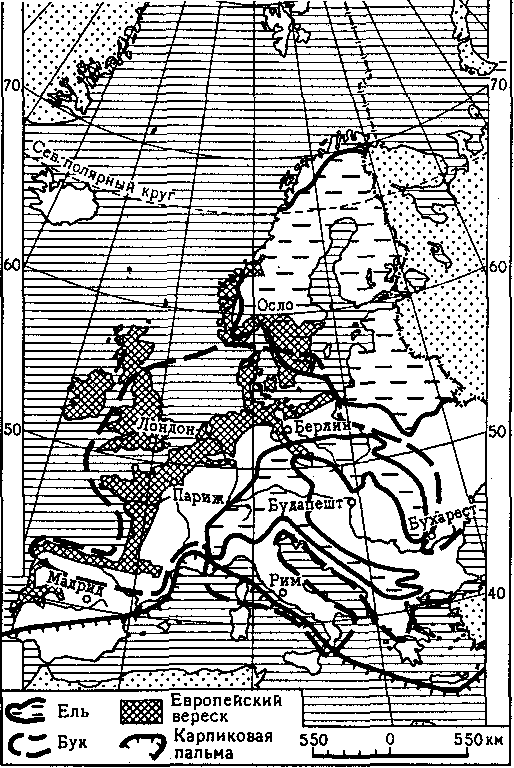

- •123 Рис. 24. Экологические проблемы Европы

- •80°30' С.Ш., — единственный регион Европейского сектора Арктики за пре-

- •5 Власова

- •174 Рис. 34. Орографическая схема Карпат

- •9 Власона

- •289 10 Власова

- •X (сев. Граница)

- •13 Власоиа

- •3820 Направление хребтов "••""" и отметки высот

- •6960 Направление хребтов и отметки высот

- •481 16 Власова

- •520 Рис. 112. Орографическая схема Атласа

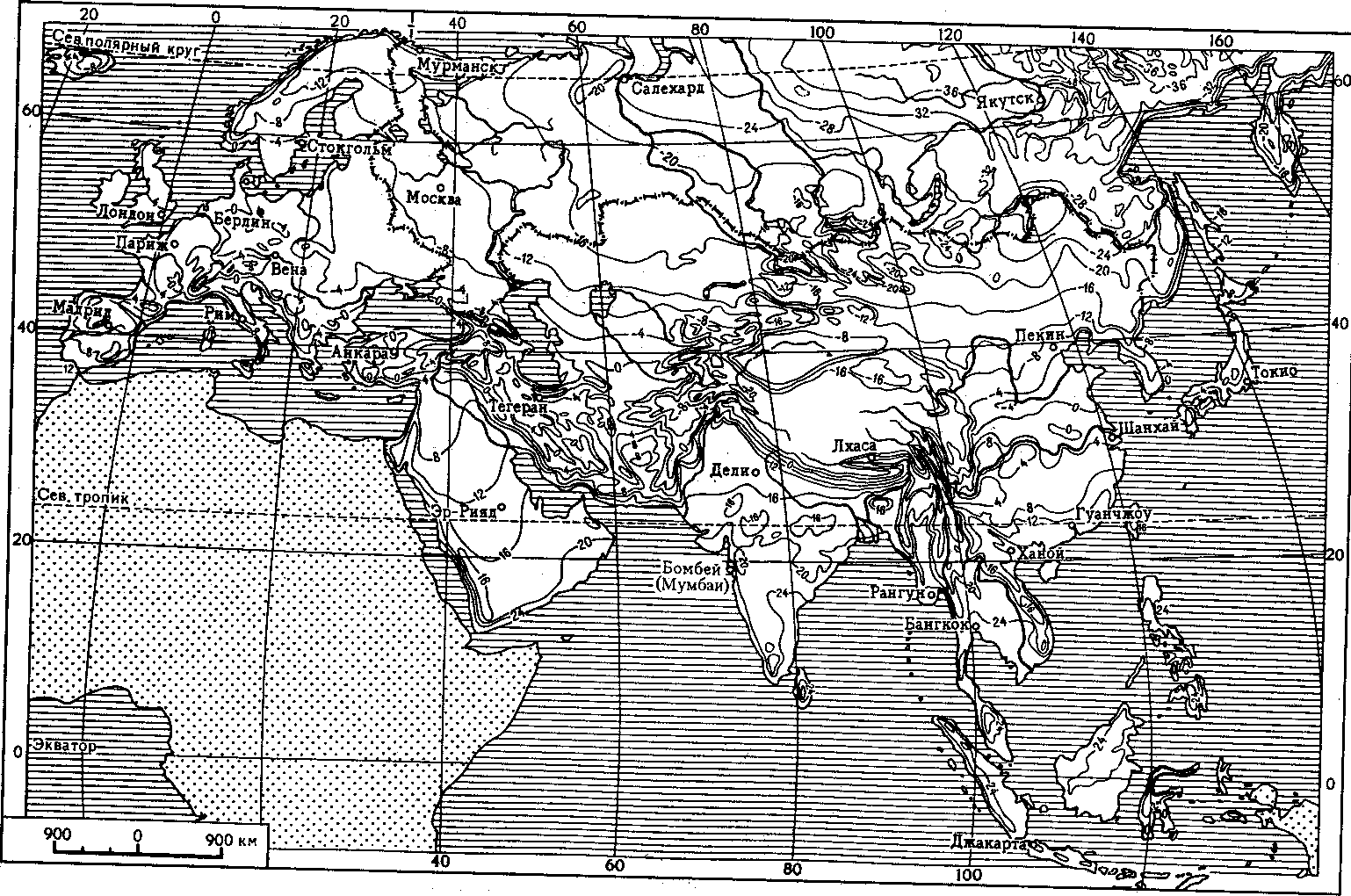

- •1,'С зОтг

- •545 18 Власова

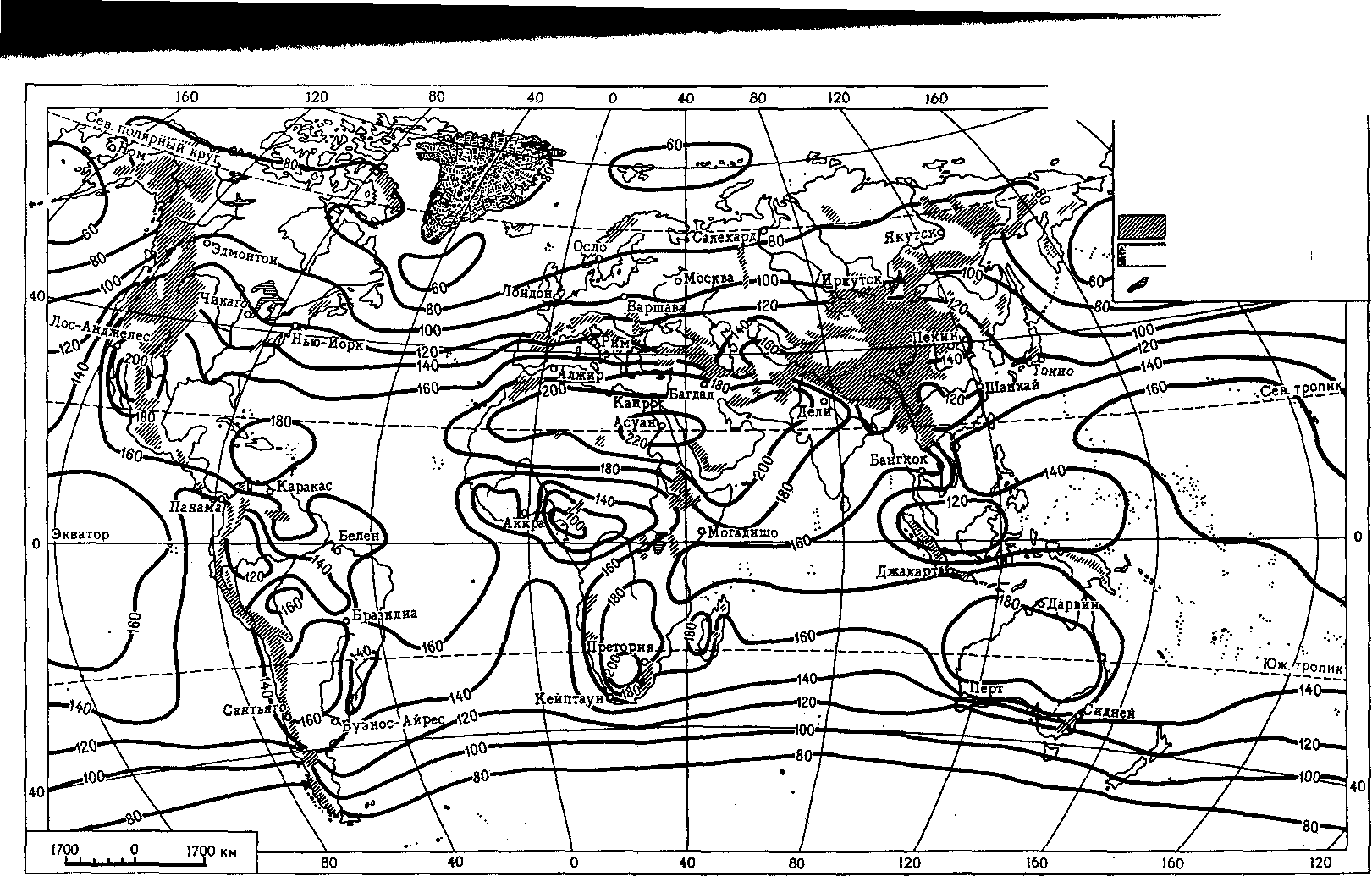

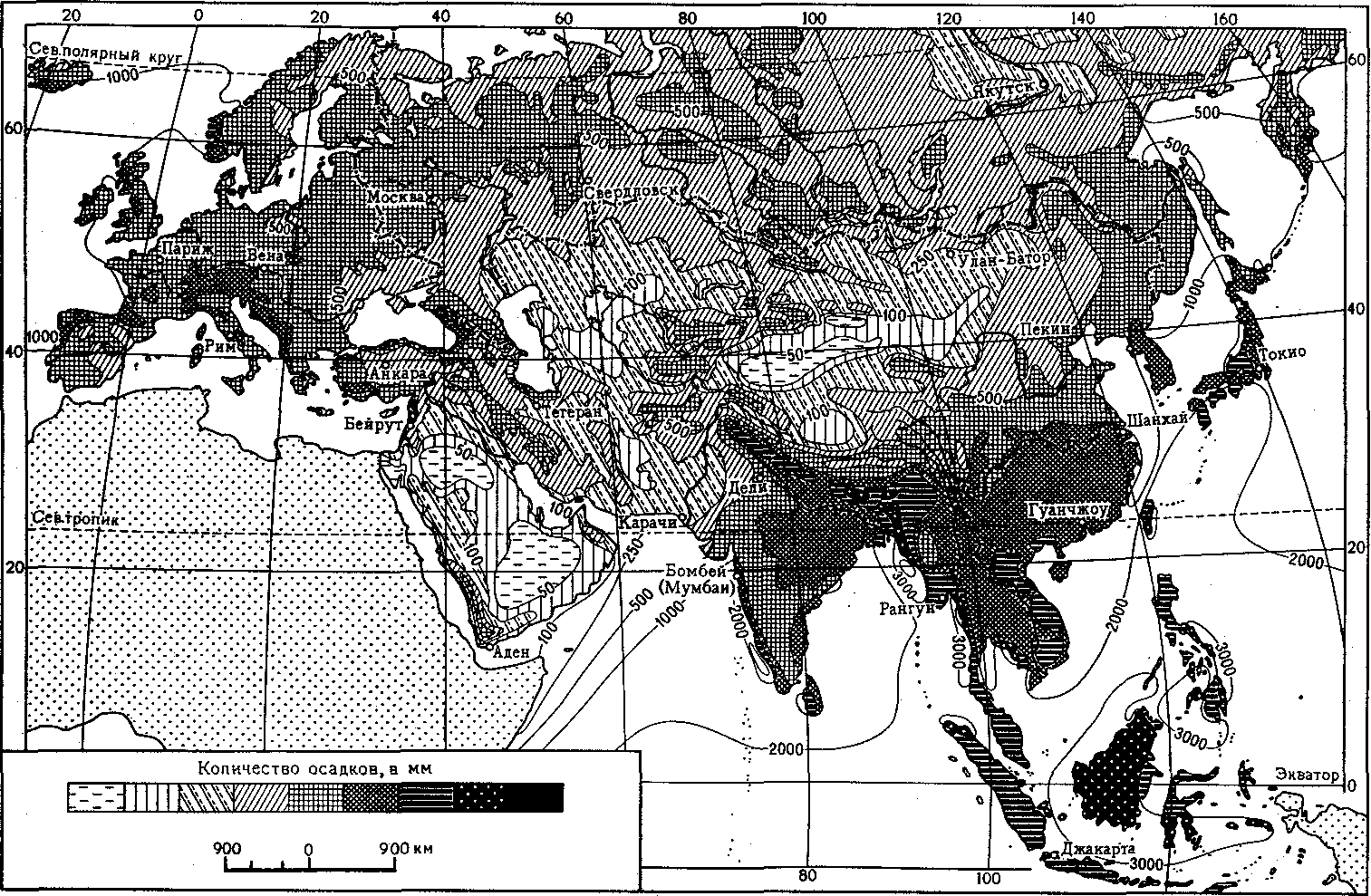

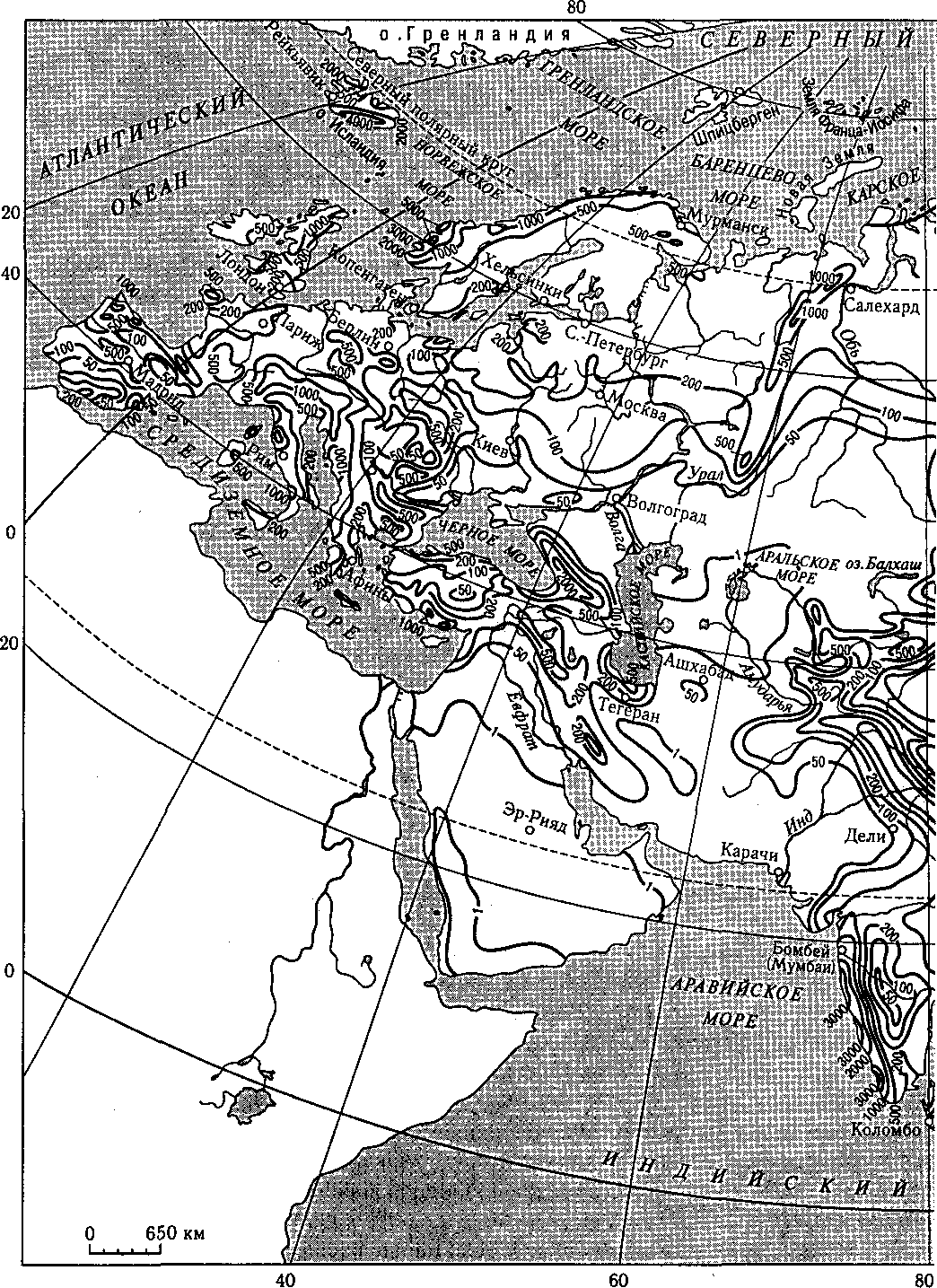

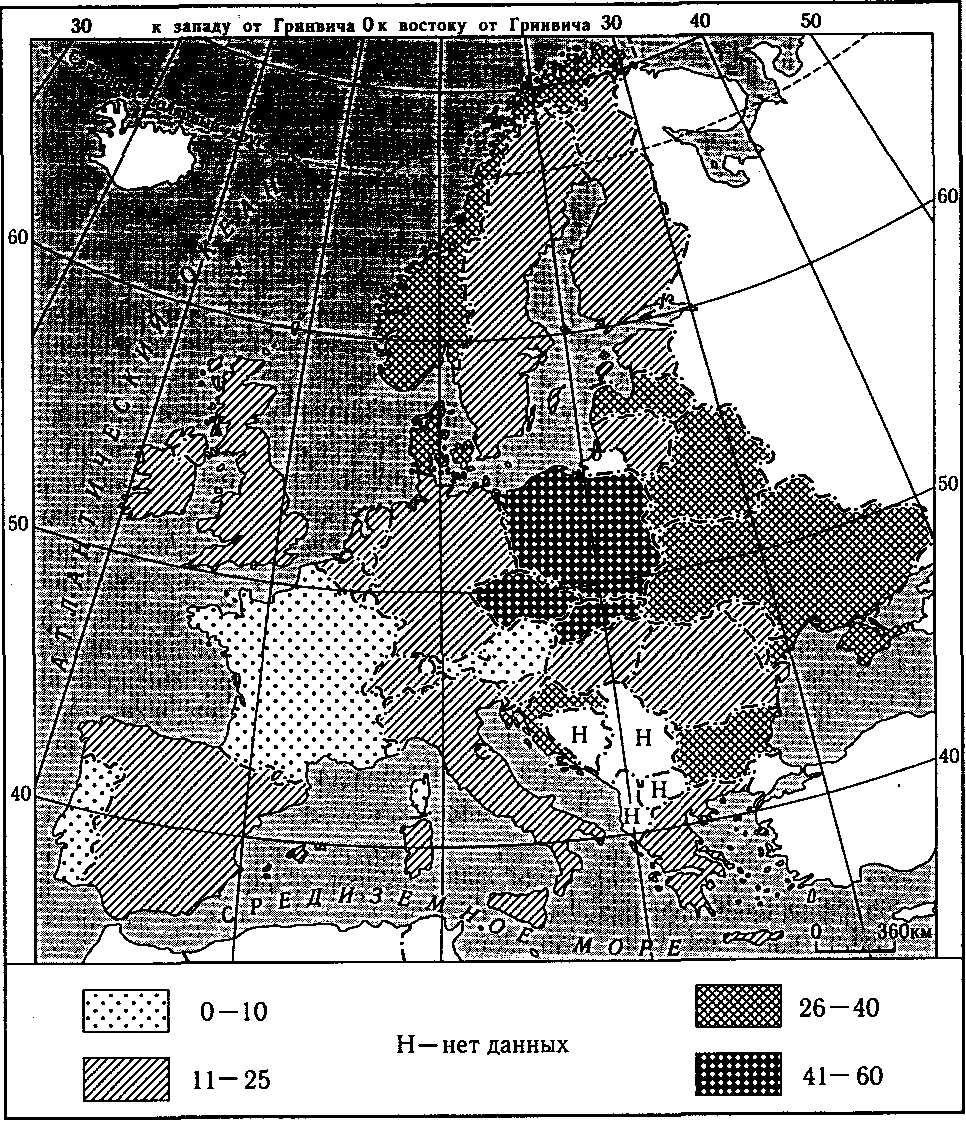

- •560 Рис. 126. Среднегодовое количество осадков,.Мм

- •609 20 Власова

- •85° 80° Коренные породы

ВВЕДЕНИЕ

Главная задача курса «Физическая география материков и океанов», одного из основных в системе подготовки учителя географии, — передача знаний о разнообразии природы Земли, о причинах и закономерностях ее изменений от места к месту, об особенностях природы отдельных территорий, ограниченных естественными рубежами (регионов разных рангов). В этом заключается отличие настоящего курса от «общих» курсов на первых этапах обучения: синтетического курса «Общее землеведение» и курсов, в которых рассматриваются отдельные компоненты природы Земли («Геология», «Почвоведение», биологические курсы). В них, особенно в курсе «Общее землеведение», главным объектом изучения является Земля ("гео") как единое целое, как космическое тело, как одна из планет Солнечной системы, рассматриваются основные этапы ее становления и развития, параметры и внутреннее строение, компоненты ее природы и основные общие географические закономерности. Характеристика внутренних различий осуществляется в основном на типологическом уровне (типы климата, типы рельефа и т. п.). Такой подход к изучению природы Земли может быть назван глобальным.

В курсе «Физическая география материков и океанов» глобальный объем изучаемого материала сохраняется, но его теоретические основы, методы подачи материала и конкретное содержание, направленное на расширение и углубление знаний о природе Земли, дают основание отнести его к тому направлению в географии, которое называют региональной физической географией.

Общая и региональная географии тесно связаны между собой, имеют один объект изучения и являются разделами одной области знания. Но этот объект исследуется с разных точек зрения: одна география изучает его общие свойства и закономерности, другая анализирует пространственные различия и рассматривает территориальные объекты, характеризующиеся относительным единством и ограниченные природными рубежами.

Объектом изучения региональной географии может быть как Земля в целом, так и относительно ограниченные по размерам и степени сложности природных условий территории — часть континента, морская акватория с островами и т.п., а также государство или иная политико-административная территориальная единица. Примером может служить курс «Физическая география России», который построен на тех же принципах, что и курс «Физическая география материков и океанов», но отличается от него охватом территории, более крупным масштабом и гораздо большей детальностью и глубиной изучаемого материала. Это уже третий уровень изучения природных условий. По отношению к географическим работам такого рода, монографическим или учебным, обычно употребляется термин «страноведческий».

Прежде чем перейти к вопросу о структуре курса «Физическая география материков и океанов» и характеристике стоящих перед ним образовательных

задач, необходимо вернуться к некоторым представлениям, полученным из предыдущих курсов.

Земля как планетарное тело Солнечной системы начала формироваться примерно 5 млрд лет назад. На первых этапах своего развития по вещественному составу она представляла собой относительно «холодный» конгломерат силикатов и окислов железа, магния и других элементов. В результате внутреннего разогревания и образования конвективных потоков происходили дифференциация вещества Земли, образование ее тяжелого раскаленного ядра и мантии. Литосфера, атмосфера и гидросфера сформировались вследствие неоднократных проявлений вулканизма, сопровождавшихся выбросом на поверхность мантийного вещества, водяных паров и свободного кислорода, обогатившего первичную атмосферу, состоявшую в основном из углекислого газа, азота, углеводородов и водяных паров.

Примерно 3—3,5 млрд лет назад в уже существовавших тогда первичных водоемах появились хлорофильные растения (синезеленые водоросли), способные при солнечном свете выделять свободный кислороден вырабатывать органическое вещество. Обогащение газовой и водной оболочек Земли свободным кислородом привело к образованию в верхней части атмосферы (в стратосфере) озонового слоя, защищающего поверхность планеты от губительных для всего живого потоков ультрафиолетовой радиации со стороны Солнца. Образование озоносферы и увеличение содержания кислорода сопровождались усилением процессов фотосинтеза и развитием жизни не только в водной среде, но и на суше, в верхней части литосферы. Количественное увеличение живого вещества и усложнение видового состава живых организмов в процессе эволюции способствовали накоплению в верхнем осадочном слое земной коры органогенных пород и пород, содержащих органические остатки,

Все названные выше процессы привели к образованию новой многокомпонентной поверхностной сферы Земли, имеющей совершенно особое значение для ее существования и развития. Главным, наиболее существенным признаком этой сферы является присутствие в ее составе живого вещества. При этом она обладает сложным вещественным составом, так как включает большую часть атмосферы, всю гидросферу и верхнюю часть литосферы Земли. Границами этой планетарной системы являются верхний и нижний пределы распространения живых организмов и их взаимодействия с косным (абиотическим) веществом. В атмосфере эта граница проходит на высоте около 30 км, на суше — на глубине 4—5 км от поверхности земной коры, в океанах — до дна самых глубоких впадин.

Учение об этой верхней, внешней, сфере Земли было создано еще в первой четверти XX столетия выдающимся русским ученым академиком В. И. Вернадским. Он дал ей название «биосфера» («сфера жизни^), отражающее ее главную особенность — присутствие живого вещества во всех формах его существования и подчеркивающее ее уникальное значение не только в пределах планеты Земля, но и, возможно, в пределах всей Солнечной системы.

Учение о биосфере разрабатывалось и углублялось многочисленными последователями В.И.Вернадского (умер в 1945 г.), как отечественными, так и зарубежными, работающими в области наук о Земле. Многие положения этого учения играют большую роль как в познании природы, так и в области соци-

альных наук и в практической деятельности. Ведь в пределах биосферы живое вещество (живые организмы, включая человека) и среда обитания органически связаны и активно взаимодействуют друг с другом, образуя единую динамическую систему, охватывающую всю Землю.

Обладая целостностью, обусловленной связями и взаимодействием между ее компонентами, биосфера характеризуется неравномерностью развития во времени и неоднородностью в пространстве. Неравномерность в развитии находит отражение в периодических (ритмичных) и эпизодических (неритмичных) изменениях, которые она претерпевала в течение 3 млрд лет своего существования. Неоднородность в пространстве (пространственная дифференциация биосферы) отражена в закономерных изменениях природных условий от места к месту.

Для географии, основное содержание которой составляют знания о природе как среде обитания человека и человеческого общества, испытывающих на себе влияние природы и, в свою очередь, активно воздействующих на нее, биосфера является главным объектом изучения с точки зрения ее единства и целостности, с одной стороны, и ее внутреннего разнообразия и пространственной неоднородности — с другой. Задача данного курса состоит в выявлении этих различий и характеристике относительно однородных по природным условиям и ограниченных природными рубежами пространственных подразделений земной поверхности.

Разнообразие природных условий земной поверхности (пространственная дифференциация биосферы) зависит от многих факторов, генетически непосредственно не связанных между собой, но находящихся в сложном взаимодействии. Воздействуя на внешнюю сферу Земли, эти факторы создают бесконечное многообразие биосферы.

Одна группа факторов дифференциации биосферы обусловлена самой планетой. Эти факторы — вещественный состав Земли, свойства ее основных компонентов, особенности процессов, происходящих внутри Земли и на ее поверхности. Они определяют крупные черты строения земной поверхности, распределение суши и водных масс (материков и океанов), контрасты высот и глубин, т.е. все те особенности, которые отражены на физической или тектонической карте. Но рассматриваемые факторы далеко не полностью передают все пространственные различия в природе Земли.

Вторая группа факторов, создающих пространственную неоднородность биосферы, действует на Землю извне и связана с потоком лучистой энергии Солнца, которая, проникая через атмосферу на земную поверхность, преобразуется там в тепловую и другие виды энергии. Тепловая энергия Солнца является основным источником жизни на Земле, но распределяется она по поверхности планеты неравномерно, в зависимости от положения этой поверхности по отношению к солнечным лучам. Распределение тепла по сферической поверхности Земли (с убыванием его от экватора к полюсам) влияет на общую циркуляцию атмосферы и распределение влаги. Разное соотношение тепла и влаги создает различия в характере водного стока, обусловливает особенности экзогенных процессов и процессов почвообразования, а главное — влияет на условия существования живого вещества и развитие живых организмов. Эти условия меняются от экватора в сторону полюсов и от берегов океанов в глубь суши, определяя основную закономерность, свойственную биосфере и

хорошо известную еще из школьного курса географии, — природную, или географическую, зональность.

Взаимодействие этих факторов дифференциации природы, первые из которых могут быть названы геоструктурно-геоморфологическими, а вторые — зонально-климатическими, и создает феномен мозаичности биосферы, а если выразиться проще ~ бесконечное разнообразие природы Земли. Однако это разнообразие, или мозаичность, не случайно, не хаотично; оно подчиняется определенной системе, о которой будет сказано ниже.

Основные подразделения земной поверхности — материки и океаны. В первом случае эта поверхность образована земной корой, во втором — земная кора скрыта под водной оболочкой и образует дно океанов. «Твердую* Землю и водную поверхность окружает единая воздушная оболочка — атмосфера. Нижняя часть атмосферы вместе с водными массами океанов и верхней частью земной коры на материках образует внешнюю сферу Земли — биосферу. Таким образом, материки и океаны являются элементами единого целого — планеты Земля, у них общее происхождение и развитие, между ними существуют системы переходных ступеней и различные формы взаимодействия. Их объединяют также общие источники поступления вещества и энергии. Тем не менее материки и океаны — различные природные объекты. Это первый, самый верхний уровень пространственной дифференциации биосферы, что требует различного подхода к их характеристике и степени подробности в изложении материала.

Начнем с того, что океаны и образуемые ими у берегов континентов моря являются частями единого Мирового океана, на долю которого приходится более 70 % поверхности Земли. Непрерывная водная поверхность Мирового океана, скрывающая под своей толщей неровности подстилающей земной коры, прерывается разобщенными крупными участками суши — материками, возвышающимися над поверхностью океана и имеющими сложно построенную расчлененную поверхность. Только окраинные части материков — шельф, материковый склон и материковое подножье — затоплены водами океанов и их окраинных морей. Земная кора, слагающая материки, и земная кора, образующая дно Мирового океана, имеют различный вещественный состав (в океанической коре отсутствует гранитный слой), мощность (35--70 км на материках и всего 5—10 км под океанами) и плотность (у гранитного вещества материков Она меньше). Если материковая литосфера, как уже говорилось выше, в своих наиболее древних частях достигает возраста 3,5—3,8 млрд лет, то литосфера современных океанов за счет ее постоянного обновления в зонах спре-динга и поглощения в зонах субдукции — не старше 200—250 млн лет. Глубинные тектонические процессы, происходящие на материках и на дне океанов, различны и создают разные типы крупных форм расчленения поверхности земной коры.

Основными элементами строения ложа океанов являются океанические котловины глубиной 4—7 тыс. м, разделенные подводными хребтами и поднятиями и отличающиеся слабой тектонической активностью и относительной устойчивостью, а также срединно-океанические хребты — мощные подводные горные сооружения относительной высотой 1—3 тыс. м и шириной до 2 тыс. км. Срединно-океанические хребты Мирового океана создают единую разветвленную систему общей длиной 75 тыс. км. Вдоль оводовых частей срединно-океа-

нических хребтов проходят глубокие разломы — рифты. Кроме того, их пересекают поперечные, так называемые трансформные, разломы. И те и другие являются зонами активной сейсмической деятельности и современного вулканизма.

Гораздо более сложно построена поверхность выступающей над уровнем Мирового океана зеМной коры материков. Их внутренние части представляют собой наиболее древние участки суши, сложенные породами, возраст которых сопоставим с возрастом Земли. Это платформы, отличающиеся относительной стабильностью и преобладанием равнинного рельефа. С ними сочетаются горные сооружения — образования позднего возраста, наиболее молодые впадины и другие элементы рельефа, создающие большое разнообразие в строении поверхности материков.

Между материками и океанами существуют переходные зоны, где окраинные моря, заливы и проливы, вторгаясь в сушу, отчленяют от нее острова и полуострова и где протягиваются островные дуги и глубоководные океанические желоба — самые глубокие части Мирового океана. Для переходных зон характерно распространение переходных типов земной коры, значительные перепады высот и глубин, большая активность сейсмических и вулканических процессов.

Формирование поверхности Земли в ее современном виде происходило с конца палеозойской эры, когда древний праконтинент Пангея начал распадаться на части и стали складываться очертания материков и океанических впадин (рис. 1). Процесс этот до сих пор протекает в результате горизонтального перемещения крупных плит литосферы, расширения океанической земной коры и разрастания океанских впадин в связи с рифтовым вулканизмом и притоком мантийного вещества в срединно-океанических хребтах (зонах спре-динга) и поглощением его в глубоководных желобах переходных зон или при столкновении континентальных и океанических литосферных плит (в зонах субдукции). Если к зонам субдукции вместе с океанической литосферой с двух сторон придвигаются материковые плиты, может произойти замыкание океана. Накопившиеся в нем осадочные толщи сминаются в складки и воздымаются в виде шовной зоны, что приводит к разрастанию суши и формированию новых континентов. В то же время уже существующие материки в процессе перемещения раскалываются, расходятся в стороны; формируются внутрикон-тинентальные рифтовые зоны, на месте которых происходит разрастание новых океанов (рис. 2).

Таким образом, формирование современного лика Земли — это единый процесс, в который вовлечены как материки, так и океаны. Но результаты его на дне океанов и на материках различны: в одном случае — однородная горизонтальная поверхность водных масс и скрытая под ними земная кора, в другом — сложно построенная и расчлененная поверхность суши с большими контрастами высот и форм рельефа. Влияние внешних факторов дифференциации природы, связанных с поступлением солнечной энергии и неравномерностью ее распределения по земной поверхности, проявляется различно на материках и океанах.

Воды океанов, свободно сообщающихся друг с другом, характеризуются общностью солевого состава до глубины 100—150 м. Распределение по однородной водной поверхности температур, химических элементов, живых орга-

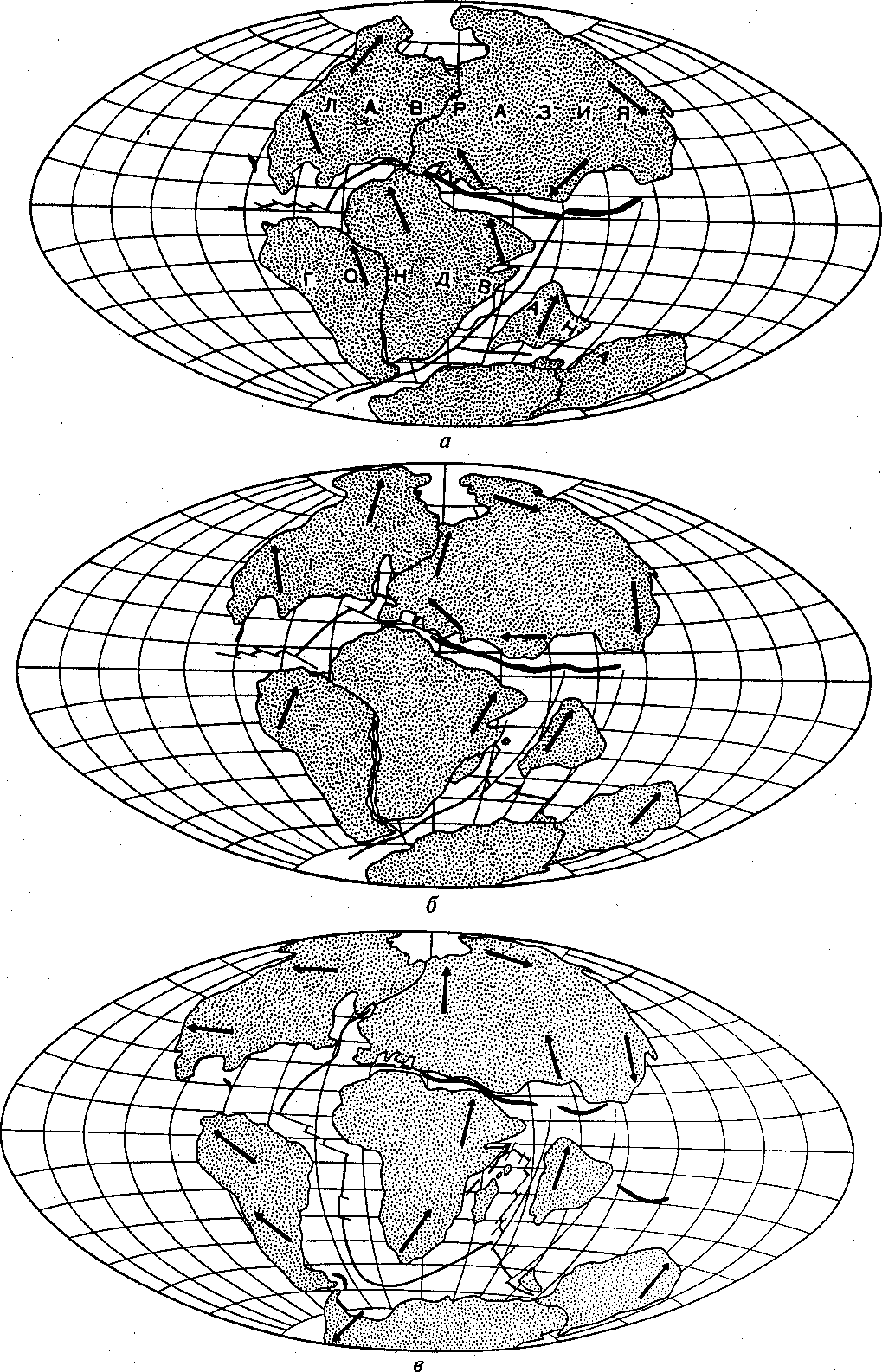

^ Глубоководные желоба \ Рифтовые зоны *—— Направление движения материков \ Зоны трансформных разломов

Рис. 1. Дрейф материков (по Р.Дитцу и И.Холдену, 1972);

а — 180 млн лет назад; б — 135 млн лет назад; в — 65 млн лет назад; г — современное расположение материков

низмов зависит от поступления солнечной энергии и неравномерности ее распределения от полюсов к экватору, а также от процессов динамического взаимодействия медоду водной поверхностью и атмосферой. И только в переходных зонах между океанами и материками оно осложняется воздействием больших массивов суши. На однородной поверхности океанов зональная структура биосферы выражена с большей четкостью, чем на суше, — в виде широких полос, вытянутых вдоль экватора и разделенных атмосферными фронтами. В толще воды, особенно до глубины 500 м, существует вертикальная зональность, проявляющаяся в температурах, химическом составе вод и характере донных отложений. Но вертикальная зональность вод океанов представляет собой явление иного характера, чем вертикальная зональность (высотная поясность) суши. Зонально-климатическая дифференциация в пределах материков зависит не только от общих закономерностей природы, но и от размеров и очертаний самих материков, сложности строения их поверхности, влияния океанов, т. е. от их индивидуальных особенностей.

Специфику природы океанов и материков особенно ярко отражает своеобразие их органического мира.

Свободные связи между океанами, а также сравнительное сходство среды обитания (водные массы и дно океанов и морей) обусловили относительную бедность и однообразие органического мира океанов по сравнению с материками, Это касается как количественных характеристик, так и видового состава. Суммарная масса живого вещества на суше примерно в 750 раз больше, чем в океане. Подавляющую часть биомассы растений в морях и океанах составляют одноклеточные водоросли, доля высших растений в фитомассе океанов невелика. Среди животных преобладают беспозвоночные: моллюски, кишечнопо-

11

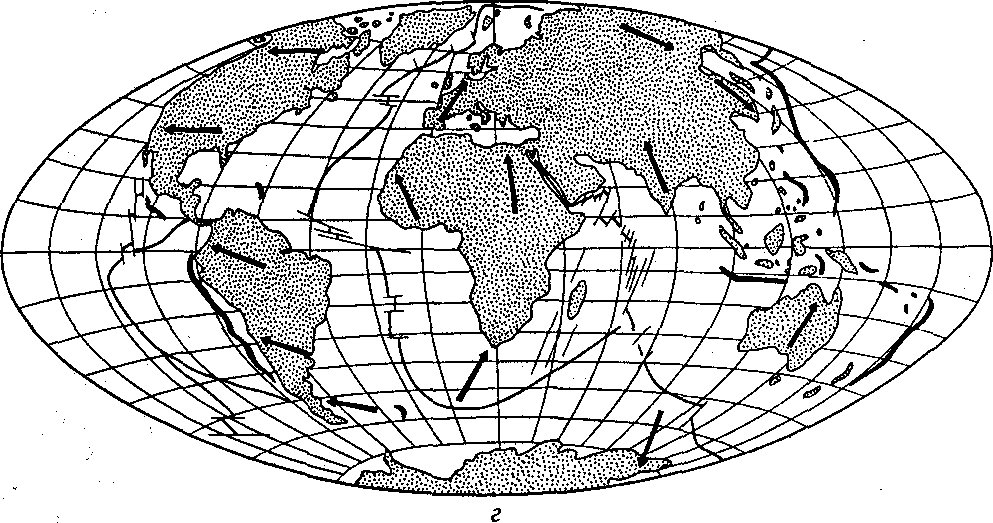

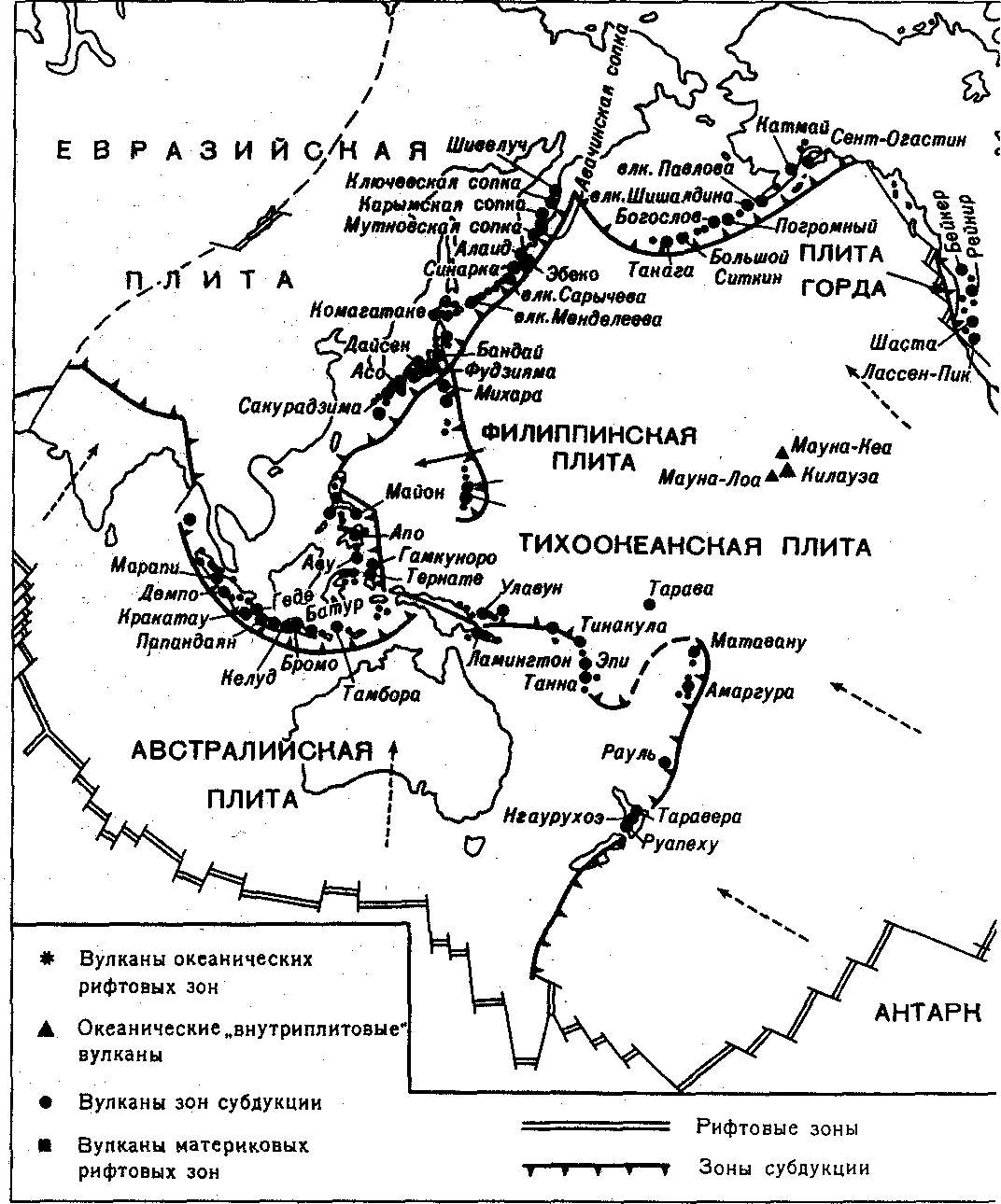

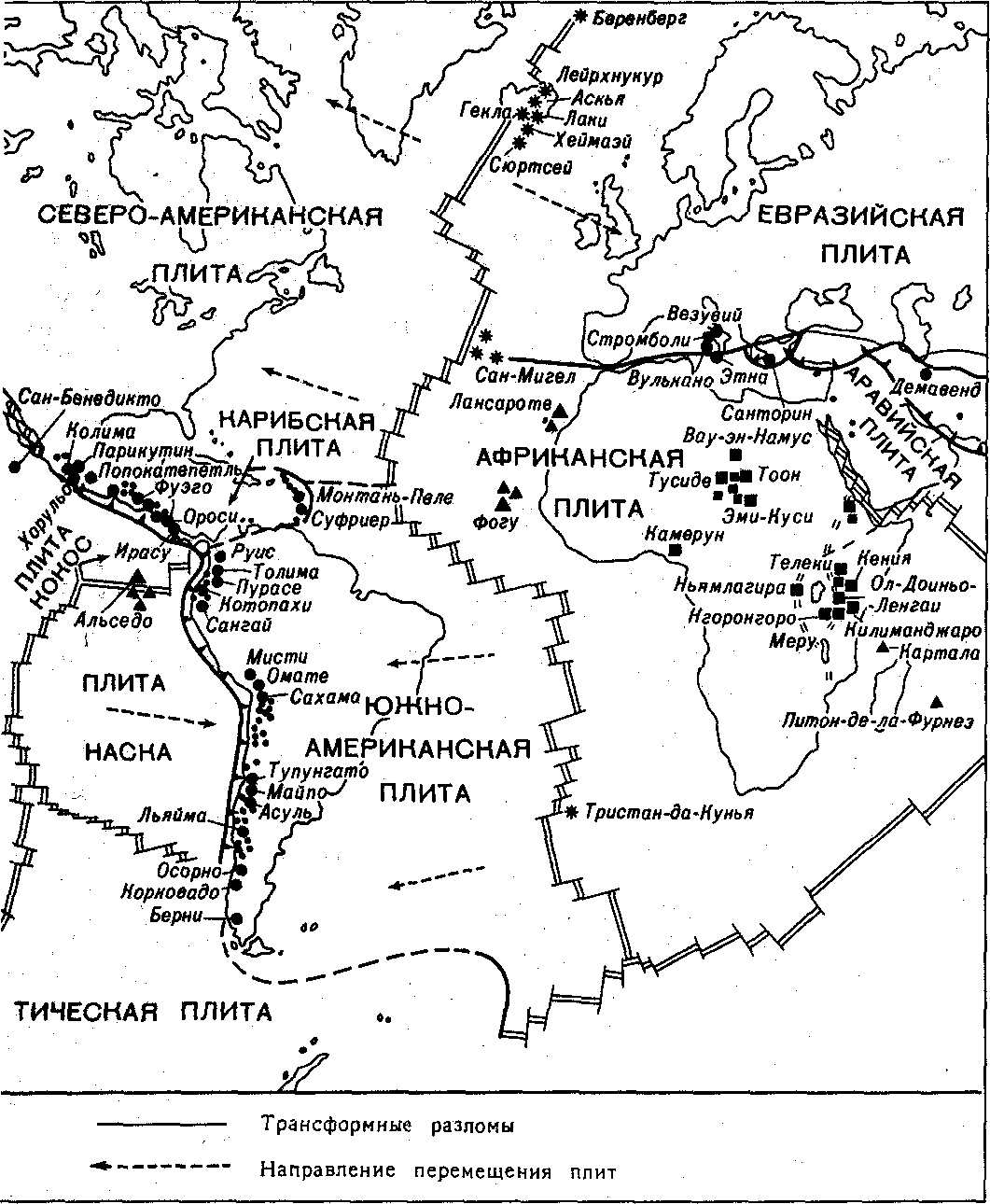

Рис. 2. Литосферные плиты

лостные, ракообразные и т.д. Рыбы, млекопитающие, рептилии имеют несравнимо меньшее распространение и связаны они в основном с переходными зонами, где органический мир вообще значительно богаче, чем в открытых океанах. Однако эти самые «густонаселенные» участки океанов по богатству органического мира можно сравнить только с такими малонаселенными участками суши, как пустыни или полупустыни (О.К.Леонтьев, 1982). В целом же

12

Земли и типы вулканов

органический мир материков по обилию и разнообразию жизненных форм, видовому составу и в количественном отношении неизмеримо превосходит органический мир океанов. И что особенно важно, частью органического мира Земли является человек — высшая форма живых организмов на планете. Суша до сих пор остается основным местом расселения и обитания людей, здесь сосредоточена основная масса интенсивно используемых природных ресурсов

13

и в наибольшей степени проявляются взаимосвязи между природой и человеческим сообществом.

Для географии как отрасли научных знаний, а также как учебного предмета все аспекты проблемы взаимодействия человеческого общества и природы во всем ее многообразии и сложности являются основным предметом изучения.

Учитывая познавательные и воспитательные задачи курса, его место в общей системе подготовки учителя географии, а также специфику изучаемых объектов, авторы избрали следующую, оптимальную с их точки зрения, структуру и порядок изложения материала.

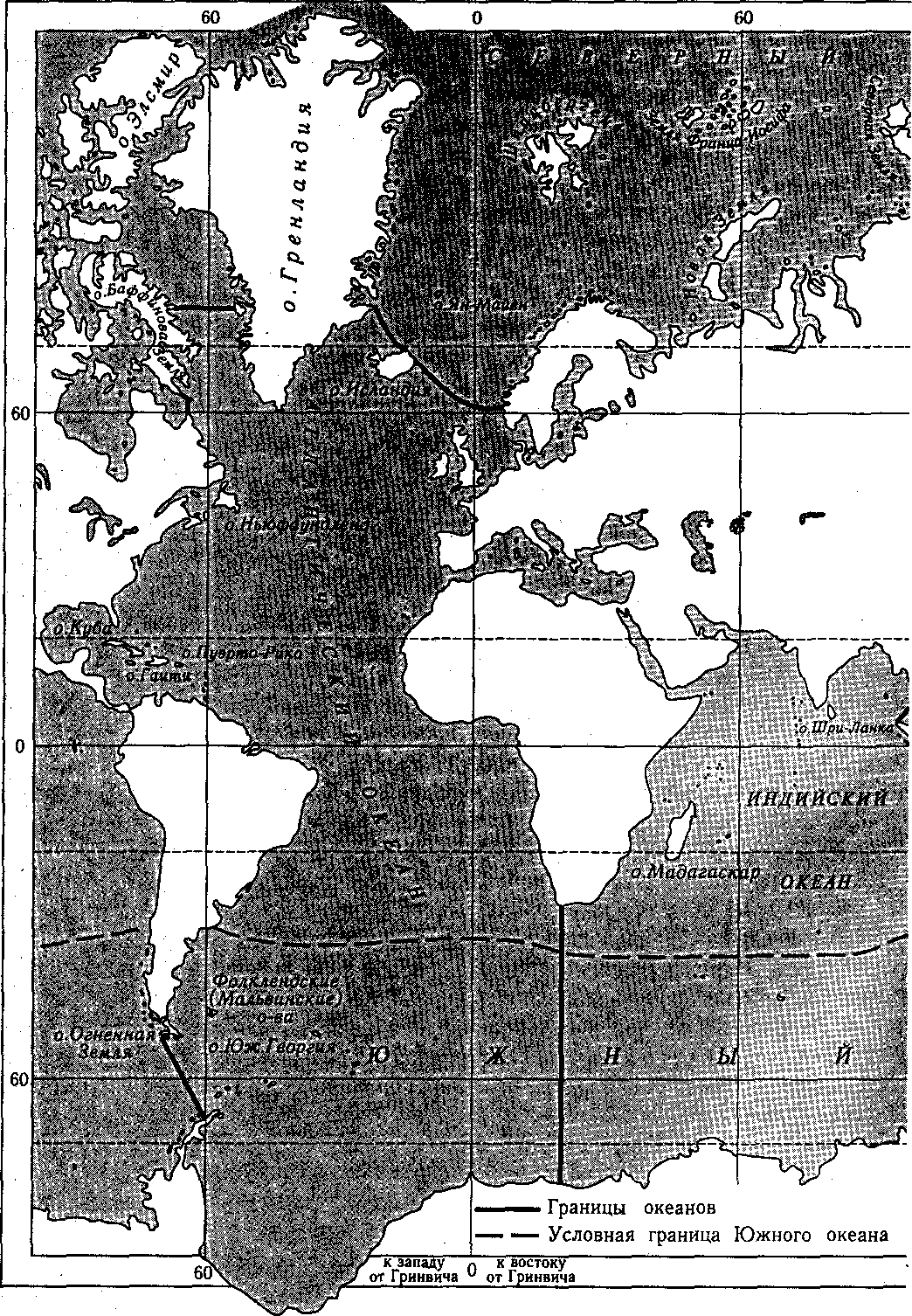

В начале учебного пособия приводятся краткие характеристики индивидуальных особенностей каждого из океанов. Тихий и Атлантический океаны простираются от северных полярных широт до Антарктики, Индийский океан заходит в северное полушарие немногим севернее тропика. В южном полушарии границей всех трех океанов признается северное побережье Антарктического материка, в связи с этим исчисляется их площадь и другие количественные характеристики. Однако на основании научных исследований, проводимых в Антарктике со второй половины XX в., вновь возродилось представление о едином Южном (Антарктическом) океане. Его северная граница проводится примерно между 48° и 60° ю.ш. Она определяется изменением режима водных масс от умеренного к антарктическому. В настоящем учебном пособии характеристика Южного океана включена в раздел «Антарктида».

Океаны рассматриваются раньше материков, так как их влияние на природу (в первую очередь на климат) материков гораздо значительнее влияния материков на природу океанов. Краткость описаний обусловлена тем, что океаны (особенно Тихий, Индийский и Атлантический), являясь частями единой глобальной системы, имеют много общих особенностей природы, а Мировой океан как целое изучается в курсе «Общее землеведение». Кроме того, в настоящее время опубликовано много работ специалистов-океанологов. Их труды могут служить дополнительным материалом при изучении настоящего курса. Характеристики океанов написаны по единому плану: 1. Общие географические сведения; 2. Ложе океана и переходные зоны; 3. Климат и гидрологические условия; 4. Некоторые особенности органического мира.

Часть сведений об океанах включена в разделы, посвященные характеристике материков (раздел «Основные этапы формирования природы»), а также в разделы, где рассматриваются прибрежные регионы материков вместе с региональными морями.

Материки ~ главные объекты изучения настоящего курса. Их природа отличается несравненно большим разнообразием и индивидуальностью по сравнению с океанами, а пространственная дифференциация природы в пределах каждого материка представляет сложную картину, зависящую не только от общих глобальных закономерностей, но и от особенностей самого материка:

его размеров, очертаний, положения по отношению к другим материкам и океанам. Поэтому характеристика каждого материка состоит из двух частей:

общей и региональной. В общей части после кратких сведений о материке в целом и раздела «Основные этапы формирования природы», в которой, как уже говорилось, история становления и развития материка рассматривается в связи с формированием ограничивающих его океанов, в специальных главах характеризуются основные компоненты природы материка. В разделе «Человек»,

14

завершающем общий обзор каждого материка, человек рассматривается как часть биосферы, зависящий от нее и в то же время влияющий на нее в процессе своей деятельности. Основное содержание этих глав составляют сведения о путях заселения отдельных материков человеком, о формировании расового состава населения под влиянием природных условий как на первых этапах расселения, так и,в более позднее время, об особенностях современного расселения, в той или иной степени также зависящего от природных условий.

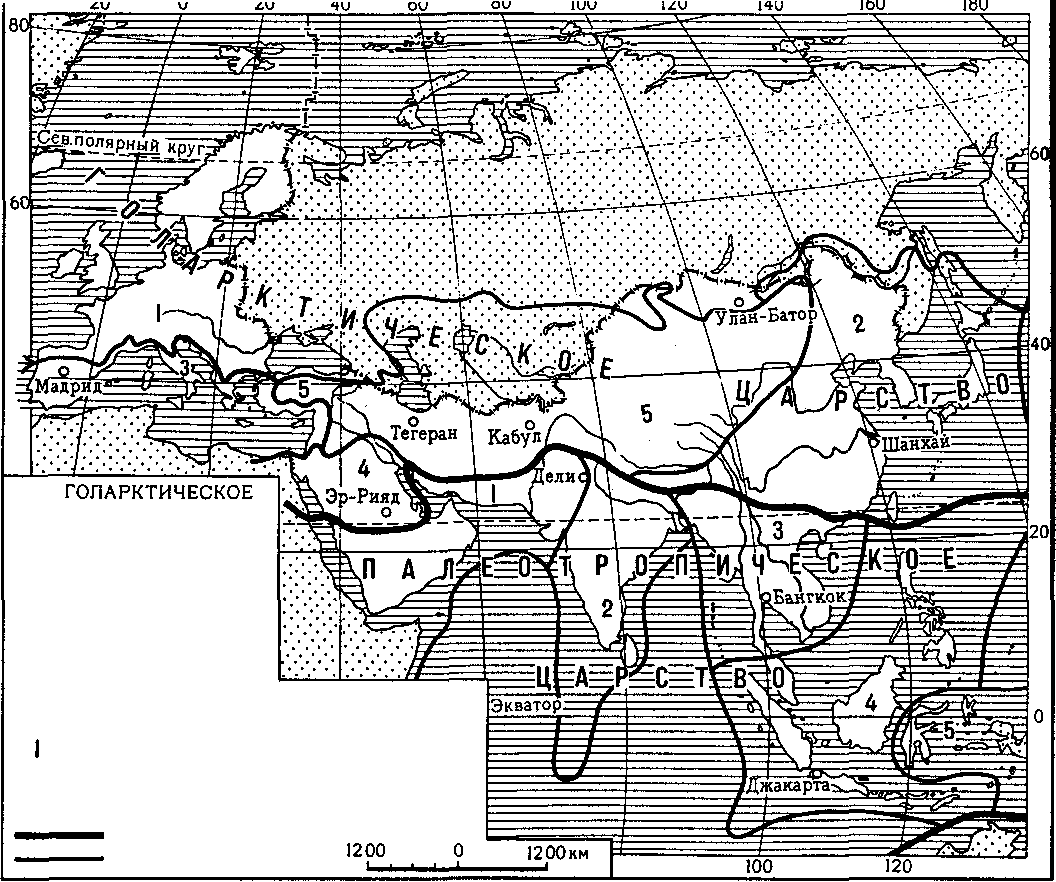

Региональный обзор каждого материка начинается разделом «Особенности пространственной дифференциации и физико-географическое районирование». В нем на основании анализа факторов пространственной дифференциации природы в пределах конкретного материка рассматриваются принципы подразделения его на относительно однородные по природным условиям участки. Учитывая глобальный охват изучаемого материала и мелкий масштаб изучения, в пособии выделены два уровня дифференциации: каждый материк разделен на субконтиненты на основании единства геотектуры (т.е. принадлежности к той или иной континентальной плите либо межконтинентальной или континен-тально-океанической шовной зоне) и принадлежности основной части к одному климатическому поясу. Субконтиненты подразделяются на регионы первого порядка (в географии обычно именуемые физико-географическими странами), которые выделяются на основании единства морфоструктуры (горы и равнины различных типов, морские акватории с островами и т.д. согласно легенде прилагаемой карты), а также по принадлежности к той или иной зонально-климатической области.

Для каждого материка составлены карты пространственной дифференциации природы суши. На этих картах отражены также переходные зоны между материками и океанами, где существует взаимопроникновение участков суши, окраинных частей материков, материковых островов и островных дуг, а также окраинных морей, заполняющих котловины с корой переходного типа или занимающих участки шельфа. Эти моря по их роли в формировании природы прибрежных территорий, по их значению в жизни местного населения, по обилию используемых ресурсов вполне обоснованно получили название «региональных морей».

Обзор материков начинается с Евразии — наибольшего по площади и самого сложного по природным условиям материка Земли, в пределах которого находится наша Родина, занимающая значительную часть его поверхности, Многие особенности природы России определяются общими особенностями природы Евразии в целом как единого материка. Поэтому общий обзор Евразии в курсе «Физическая география материков и океанов» в определенной степени является основой для изучения курса «Физическая география России».

Вслед за Евразией рассматривается Северная Америка, Оба материка в течение геологической истории неоднократно составляли единую сушу, они занимают сходное географическое положение, в особенностях их природы есть много общего.

Затем рассматриваются Южная Америка, Африка и Австралия, входившие некогда в состав единого материка; природные условия этих материков имеют много сходного. Обзор материков завершается также входившей в состав пра-материка Гондваны, уникальной по своему приполярному географическому положению и природе Антарктидой.

15

Основная задача региональных характеристик — показать каждый регион как единую систему взаимодействия природных компонентов с чертами индивидуальности, неповторимости и своеобразия. В то же время каждый регион — это среда существования людей, обладающая комплексом природных ресурсов, влияющая на размещение человеческих сообществ по территории и в меньшей или большей степени определяющая направленность и интенсивность их деятельности.

В настоящее время в пределах биосферы, особенно на суше, практически не осталось участков, не затронутых деятельностью человека. Все дело в степени и характере тех изменений, которые при этом претерпевают естественные природные условия, и в том, как это отражается на жизни людей, населяющих конкретные регионы, а также планету в целом. В настоящее время примерно для; половины суши характерно распространение антропогенных природно-территориальных комплексов, в пределах которых природные процессы не только регулируются естественными экологическими условиями, но и в той или иной степени контролируются человеческой деятельностью. Результатом положительного взаимодействия человеческого общества и природы можно назвать антропогенный культурный природно-территориальный комплекс, т.е. целенаправленно созданный и обладающий целесообразными для человеческого общества свойствами.

Однако взаимодействие человеческого общества и природной среды не всегда дает положительные результаты и часто приводит к необратимым, опасным для человека изменениям природы. В ряде стран и регионов, как раз там, где уровень развития науки и техники дает человечеству небывалые ранее возможности в освоении природных ресурсов и использовании их в своих интересах в условиях быстрого роста городов или давнего и избыточного скопления земледельческого и скотоводческого населения, происходит истощение природных ресурсов, нарушение естественного равновесия, а во многих случаях и полная деградация природной среды, особенно при наличии легко уязвимых природных ландшафтов и нерациональном природопользовании. Непоправимый урон природе наносят участившиеся за последние десятилетия техноген-ные катастрофы, а последствия стихийных бедствий в нарушенных, «незащищенных» природных условиях могут иметь необратимые последствия.

Первые годы нового столетия, очевидно, надолго останутся в памяти человечества как период участившихся, все более разрушительных по своему размаху стихийных бедствий в разных частях планеты. Почти во всех шовных зонах земли усилились и даже возобновились вулканизм и сейсмическая деятельность. Наряду, с этим катастрофические наводнения, тайфуны и связанные с ними тяжелые и опасные для жизни людей последствия, пожары, уничтожившие тысячи гектаров леса, оползневая деятельность и другие бедствия проявились в разных регионах земли, унесли многие человеческие жизни и стали причиной огромного материального ущерба. Причины каждого из этих изначально природных явлений еще подлежат изучению. Но несомненно одно: ущерб, причиненный ими, обусловлен не только естественными причинами, но и в значительной степени состоянием природной среды региона, определяемым деятельностью людей и их отношением к природе, т. е. человеческим фактором.

Региональные характеристики, составляющие значительный объем настоящего курса, позволяют раскрыть природные закономерности, создавшие тот

16

или иной регион как индивидуум, существующий в пределах биосферы и ограниченный естественными рубежами. Но он должен быть исследован с учетом населяющих его людей и результатов их деятельности, которые отражаются на состоянии природной среды, будь эти результаты положительными или даже резко отрицательными.

В Заключении рассмотрен вопрос о регионах-аналогах, существующих на разных материках в сходных условиях формирования природы, а также уделено внимание глобальным проблемам, связанным с взаимодействием человеческого общества и природной среды. Для решения глобальных экологических проблем недостаточно усилий отдельных научных коллективов, отдельных общественных организаций или даже отдельных государств. Это задача всего человеческого общества.

Осознание реальности экологических угроз, необходимости их устранения и предотвращения в будущем должно стать неотъемлемой частью духовной жизни каждого человека и одним из главных стимулов его практической деятельности. Это должно стать частью мировоззрения каждого члена общества, сформировать его жизненную позицию, что требует соответствующего воспитания и накопления необходимых знаний. Большая роль в решении данной задачи принадлежит многим учебным предметам, в первую очередь географии, основное содержание которой составляют знания о природе и человеке в их тесной связи и взаимодействии. Курс «Физическая география материков и океанов» является одним из важнейших звеньев в системе подготовки учителя географии, поэтому различным аспектам взаимодействия человека и природной среды в нем уделяется большое внимание.

ОКЕАНЫ

ТИХИЙ ОКЕАН

Великий, или Тихий, океан — величайший океан Земли. На его долю приходится около половины (49 %) площади и больше половины (53 %) объема вод Мирового океана, а площадь поверхности равна почти трети всей поверхности Земли в целом. По числу (около 10 тыс.) и общей площади (более 3,5 млн км2) островов он занимает первое место среди остальных океанов Земли.

На северо-западе и западе Тихий океан ограничен берегами Евразии и Австралии, на северо-востоке и востоке — берегами Северной и Южной Америки. Граница с Северным Ледовитым океаном проводится через Берингов пролив вдоль Северного полярного круга. Южной границей Тихого океана (так же как Атлантического и Индийского) считается северный берег Антарктиды. При выделении Южного (Антарктического) океана его северную границу проводят по водам Мирового океана в зависимости от смены режима поверхностных вод от умеренных широт к антарктическим. Она проходит примерно между 48 и 60° ю. ш. (рис. 3).

Границы с другими океанами южнее Австралии и Южной Америки также проводят условно по водной поверхности: с Индийским океаном — от мыса Саут-Ист-Пойнт примерно по 147° в.д., с Атлантическим океаном — от мыса Горн до Антарктического полуострова. Кроме широкой связи с другими океанами на юге существует сообщение между Тихим и северной частью Индийского океана через межостровные моря и проливы Зондского архипелага,

Площадь Тихого океана от Берингова пролива до берегов Антарктиды равна 178 млн км2, объем вод — 710 млн км3.

Северные и западные (евразийские) берега Тихого океана расчленены морями (их более 20), заливами и проливами, обособляющими крупные полуострова, острова и целые архипелаги материкового и вулканического происхождения. Берега Восточной Австралии, южной части Северной Америки и особенно Южной Америки, как правило, прямолинейны и труднодоступны со стороны океана. При огромной площади поверхности и линейных размерах (более 19 тыс. км с запада на восток и около 16 тыс. км с севера на юг) для Тихого океана характерно слабое развитие окраины материков (всего 10 % площади дна) и сравнительно небольшое число шельфовых морей.

В пределах межтропического пространства для Тихого океана характерны скопления вулканических и коралловых островов.

Ложе океана, срединно-океанические хребты и переходные зоны

До сих пор существуют различные точки зрения на вопрос о времени образования Тихого океана в его современном виде, но, очевидно, к концу палеозой-

18

ской эры на месте его котловины уже существовал обширный водоем, а также и древний праматерик Пангея, располагавшийся примерно симметрично по отношению к экватору. Тогда же началось формирование в виде огромного залива будущего океана Тетис, развитие которого и вторжение в Пангею привело в дальнейшем к распаду ее и формированию современных материков и океанов.

Ложе современного Тихого океана образовано системой литосферных плит, ограниченных со стороны океана срединно-океаническими хребтами, являющимися частью глобальной системы срединных хребтов Мирового океана. Это Восточно-Тихоокеанское поднятие и Южно-Тихоокеанский хребет, которые, достигая местами ширины до 2 тыс. км, в южной части океана соединяются между собой и продолжаются на запад, в пределы Индийского океана. Восточно-Тихоокеанский хребет, простираясь на северо-восток, к берегам Северной Америки, в районе Калифорнийского залива соединяется с системой континентальных рифтовых разломов Калифорнийской долины, Йосемитской впадины и разлома Сан-Андреас. Сами же срединные хребты Тихого океана в отличие от хребтов других океанов не имеют четко выраженной осевой рифто-вой зоны, но характеризуются интенсивной сейсмичностью и вулканизмом с преобладанием выбросов ультраосновных пород, т.е. обладают чертами зоны интенсивного обновления океанической литосферы. На всем протяжении срединные хребты и прилегающие к ним участки плит пересечены глубокими поперечными разломами, для которых также характерно развитие современного и, особенно, древнего внутриплитового вулканизма. Расположенное между срединными хребтами и ограниченное глубоководными желобами и переходными зонами обширное ложе Тихого океана имеет сложно расчлененную поверхность, состоящую из большого числа котловин глубиной от 5000 до 7000 м и более, дно которых сложено океанической земной корой, покрытой глубоководными глинами, известняками и илами органического происхождения. Рельеф дна котловин по преимуществу холмистый- Наиболее глубокие котловины (около 7000 м или более): Центральная, Западно-Марианская, Филиппинская, Южная, Северо-Восточная, Восточно-Каролинская.

Котловины отделены друг от друга или пересечены сводовыми поднятиями или глыбовыми хребтами, на которые насажены вулканические постройки, в пределах межтропического пространства часто увенчанные коралловыми сооружениями. Вершины их выступают над водой в виде мелких островов, часто группирующихся в линейно вытянутые архипелаги. Некоторые из них до сих пор являются действующими вулканами, извергающими потоки базальтовой лавы. Но большей частью это уже потухшие вулканы, надстроенные коралловыми рифами. Часть таких вулканических гор находится на глубине от 200 до 2000 м. Вершины их выровнены абразией; положение глубоко под водой связано, очевидно, с опусканием дна. Образования такого типа называют гайотами.

Особый интерес среди архипелагов центральной части Тихого океана представляют собой Гавайские острова. Они образуют цепь протяженностью 2500 км, вытянутую к северу и югу от Северного тропика, и являются вершинами огромных вулканогенных массивов, поднимающихся со дна океана вдоль мощного глубинного разлома. Видимая их высота от 1000 до 4200 м, а подводная составляет примерно 5000 м. По своему происхождению, внутреннему строению и внешнему виду Гавайские острова ~ типичный пример океанического внутриплитового вулканизма.

19

Рис. 3. Границы

Гавайские острова являются северной окраиной огромной островной группы центральной части Тихого океана, носящей общее название «Полинезия». Продолжением этой группы примерно до 10° ю- ш. являются острова Центральной и Южной Полинезии (Самоа, Кука, Общества, Табуаи, Маркизские и др.). Эти архипелаги, как правило, вытянуты с северо-запада на юго-восток, вдоль линий трансформных разломов. Большинство из них вулканического происхождения и сложены толщами базальтовой лавы. Некоторые увенчаны широкими и пологими вулканическими конусами высотой 1000—2000 м. Самые мелкие острова в большинстве случаев — коралловые постройки. Сходные особенности имеют многочисленные скопления мелких островов, расположенных в основном к северу от экватора, в западной части Тихоокеанской литосфер-ной плиты: острова Марианские, Каролинские, Маршалловы и Палау, а также архипелаг Гилберта, который частично заходит в южное полушарие. Эти группы мелких островов объединяются под общим названием Микронезия. Все они кораллового или вулканического происхождения, гористы и поднимаются на сотни метров над уровнем океана. Побережья окружены надводными и подводными коралловыми рифами, сильно затрудняющими судоходство. Многие мелкие острова представляют собой атоллы. Вблизи некоторых островов располагаются глубоководные океанские впадины, а к западу от Марианского архипелага проходит глубоководный желоб того же названия, принадлежащий к переходной зоне между океаном и материком Евразия.

В прилегающей к американским материкам части ложа Тихого океана разбросаны обычно мелкие единичные вулканические острова: Хуан-Фернандес, Кокос, Пасхи и др. Наиболее крупную и интересную группу представляют собой острова Галапагос, расположенные у экватора вблизи берегов Южной Америки. Это архипелаг из 16 крупных и множества мелких вулканических островов с вершинами потухших и действующих вулканов высотой до '1700 м.

Переходные от океана к материкам зоны отличаются строением дна океана и особенностями тектонических процессов как в геологическом прошлом, так и в настоящее время. Они опоясывают Тихий океан на западе, севере и востоке. В разных частях океана процессы формирования этих зон протекают неодинаково и приводят к различным результатам, но везде они отличаются большой активностью как в геологическом прошлом, так и в настоящее время.

Со стороны ложа океана переходные зоны ограничены дугами глубоководных желобов, в направлении которых происходит перемещение литосферных плит и погружение под континенты океанической литосферы. В пределах переходных зон в строении дна океана и окраинных морей преобладают переходные типы земной Коры, и на смену океаническим типам вулканизма приходит смешанный эффузивно-эксплозивный вулканизм зон субдукции. Здесь речь идет о так называемом «Тихоокеанском огненном кольце», которое опоясывает Тихий океан и характеризуется высокой сейсмичностью, многочисленными проявлениями палеовулканизма и вулканогенными формами рельефа, а также — существованием в его пределах более 75 % ныне действующих вулканов планеты. В основном это смешанный эффузивно-эксплозивный вулканизм среднего состава.

Наиболее ярко все типичные черты переходной зоны выражены в пределах северной и западной окраин Тихого океана, т. е, у берегов Аляски, Евразии и Австралии. Эта широкая полоса между ложем океана и сушей, включая под-

22

водные окраины материков, уникальна по сложности строения и по соотношению между сушей и акваторией, ее отличают значительные колебания глубин и высот, интенсивность процессов, происходящих как в глубине земной коры, так и на водной поверхности.

Внешнюю окраину переходной зоны на севере Тихого океана образует Алеутский глубоководный желоб, простирающийся на 4000 км выпуклой к югу дугой от залива Аляска к берегам полуострова Камчатка, с максимальной глубиной 7855 м. Этот желоб, в сторону которого обращено перемещение лито-сферных плит северной части Тихого океана, с тыла окаймляет подводное подножие цепи Алеутских островов, большинство из них представляют собой вулканы эксплозивно-эффузивного типа. Около 25 из них — действующие.

Продолжением этой зоны у берегов Евразии является система глубоководных желобов, с которыми связаны самые глубокие участки Мирового океана и в то же время районы наиболее полного и разнообразного проявления вулканизма, как древнего, так и современного/как на островных дугах, так и на окраинах материка. В тылу Курило-Камчатского глубоководного желоба (максимальная глубина свыше 9700 м) находится п-ов Камчатка с его 160 вулканами, из которых 28 действующих, и дуга вулканических Курильских островов с 40 активно действующими вулканами. Курилы представляют собой вершины подводной горной цепи, которая поднимается над дном Охотского моря на 2000—3000 м, а максимальная глубина пролегающего со стороны Тихого океана Курило-Камчатского желоба превышает 10 500 м.

Система глубоководных желобов продолжается к югу Японским желобом, а вулканогенная зона — потухшими и действующими вулканами Японских островов. Вся система желобов, а также островных дуг, начиная от полуострова Камчатка, отделяет от материка Евразия мелководные шельфовые моря Охотское и Восточно-Китайское, а также расположенную между ними впадину Японского моря с максимальной глубиной 3720 м.

У южной части Японских островов переходная зона расширяется и усложняется, полоса глубоководных желобов разделяется на две ветви, окаймляя с двух сторон обширное Филиппинское море, впадина которого имеет сложное строение и максимальную глубину более 7000 м. Со стороны Тихого океана его ограничивают Марианский желоб с максимальной глубиной Мирового океана 11022 м и дуга Марианских островов. Внутренняя ветвь, ограничивающая Филиппинское море с запада, образована желобом и островами Рюкю и продолжается далее Филиппинским желобом и дугой Филиппинских островов. Филиппинский желоб протягивается вдоль подножия одноименных островов более чем на 1300 км и имеет максимальную глубину 10 265 м. На островах насчитывается десять действующих и много потухших вулканов. Между островными дугами и Юго-Восточной Азией в пределах материковой отмели находятся Восточно-Китайское и большая часть Южно-Китайского моря (самого крупного в этом регионе). Только восточная часть Южно-Китайского моря и межостровные моря Малайского архипелага достигают глубин свыше 5000 м, и основанием их служит земная кора переходного типа.

Вдоль экватора переходная зона в пределах Зондского архипелага и его островных морей продолжается в сторону Индийского океана. На островах Индонезии насчитывается в общей сложности 500 вулканов, из них 170 — действующие.

23

Большой сложностью отличается южная область переходной зоны Тихого океана к северо-востоку от Австралии. Она простирается от Калимантана к Новой Гвинее и далее на юг к 20е ю.ш., окаймляя с севера Сохульско-Квинс-лендский шельф Австралии. Весь этот участок переходной зоны представляет собой сложное сочетание глубоководных желобов с глубинами 6000 м и более, подводных хребтов и островных дуг, разделенных котловинами или участками мелководья,

У восточного берега Австралии, между Новой Гвинеей и Новой Каледонией, расположено Коралловое море. С востока его ограничивает система глубоководных желобов и островных дуг (Новые Гебриды и др.). Глубины котловины Кораллового и других морей этой переходной области (моря Фиджи и особенно Тасманова) достигают 5000—9000 м, дно их сложено корой океанического или переходного типа.

Гидрологический режим северной части этой области благоприятствует развитию кораллов, которые особенно распространены в Коралловом море. Со стороны Австралии его ограничивает уникальное природное сооружение — Большой Барьерный риф, который вытянут вдоль материковой отмели на 2300 км и в южной части достигает ширины 150 км. Он состоит из отдельных островов и целых архипелагов, сложенных из кораллового известняка и окруженных подводными рифами из живых и отмерших коралловых полипов. Узкие каналы, пересекающие Большой Барьерный риф, ведут в так называемую Большую лагуну, глубина которой не превышает 50 м.

Со стороны Южной котловины ложа океана между островами Фиджи и Самоа простирается на юго-запад вторая, внешняя по отношению к океану, дуга желобов: Тонга (его глубина 10882 м является максимальной глубиной Мирового океана в южном полушарии) и его продолжение Кермадек, максимальная глубина которого также превосходит 10 тыс. м. Со стороны моря Фиджи желоба Тонга и Кермадек ограничены подводными хребтами и дугами одноименных островов. В общей сложности они протягиваются на 2000 км до Северного острова Новой Зеландии. Архипелаг поднимается над служащим ему пьедесталом подводным плато. Это особый тип структур подводных окраин материков и переходных зон, получивших название микроконтинентов. Они различаются по размерам и представляют собой поднятия, сложенные материковой корой, увенчанные островами и окруженные со всех сторон котловинами с корой океанического типа в пределах Мирового океана.

Переходная зона восточной части Тихого океана, обращенной в сторону материков Северная и Южная Америка, существенно отличается от его западной окраины. Там нет ни окраинных морей, ниОстровных дуг. От юга Аляски до Центральной Америки тянется полоса неширокого шельфа с материковыми островами. Вдоль западного побережья Центральной Америки, а также от экватора вдоль окраины Южной Америки проходит система глубоководных желобов — Центральноамериканского, Перуанского и Чилийского (Атакам-ского) с максимальными глубинами соответственно более 6000 и 8000 м. Очевидно, процесс формирования этой части океана и соседних континентов протекал во взаимодействии существовавших в то время глубоководных желобов и континентальных литоеферных плит. Северная Америка надвинулась на расположенные на ее пути к западу желоба и замкнула их, а Южно-Американская плита переместила Атакамский желоб к западу. В том и другом случае в результате взаимодействия океанических и континентальных структур произошло смятие в складки, поднятие окраинных частей обоих материков и образование мощных шовных зон — Североамериканских Кордильер и Анд Южной Америки. Для каждой из этих структурных зон характерны интенсивная сейсмичность и проявление смешанных типов вулканизма. О.К.Леонтьев счел возможным сопоставить их с подводными хребтами островных дуг западной переходной зоны Тихого океана.

Климат и гидрологические условия

Тихий океан простирается между 60е северной и южной широты. На севере он почти замкнут сушей Евразии и Северной Америки, отделенных друг от друга только мелководным Беринговым проливом с наименьшей шириной 86 км, связывающим Берингово море Тихого океана с Чукотским морем, которое является частью Северного Ледовитого океана.

Евразия и Северная Америка простираются на юг вплоть до Северного тропика 5 виде обширных массивных участков сущи, представляющих собой центры формирования континентального воздуха, способного оказывать влияние на климат и гидрологические условия соседних частей океана. Южнее Северного тропика суша приобретает фрагментарный характер, до берегов Антарктиды ее крупными участками суши являются только Австралия на юго-западе океана и Южная Америка на востоке, особенно ее расширенная часть между экватором и 20° ю.ш. К югу от 40° ю.ш. Тихий океан вместе с Индийским и Атлантическим сливаются в единую водную поверхность, не прерываемую крупными участками суши, над которой формируется океанический воздух умеренных широт, и куда свободно проникают антарктические воздушные массы.

Тихий океан достигает наибольшей ширины (почти 20 тыс. км) в пределах тропико-экваториального пространства, т.е. в той своей части, куда в течение года наиболее интенсивно и регулярно поступает тепловая энергия солнца. В связи с этим Тихий океан получает больше солнечного тепла в течение года, чем другие части Мирового океана. А так как распределение тепла в атмосфере и на водной поверхности зависит не только от непосредственного распределения солнечной радиации, но и от воздухообмена между сушей и водной поверхностью и водообмена между различными частями Мирового океана, то вполне понятно, что термический экватор над Тихим океаном смещен в северное полушарие и проходит примерно между 5 и 10° с.ш., а северная часть Тихого океана в целом теплее южной.

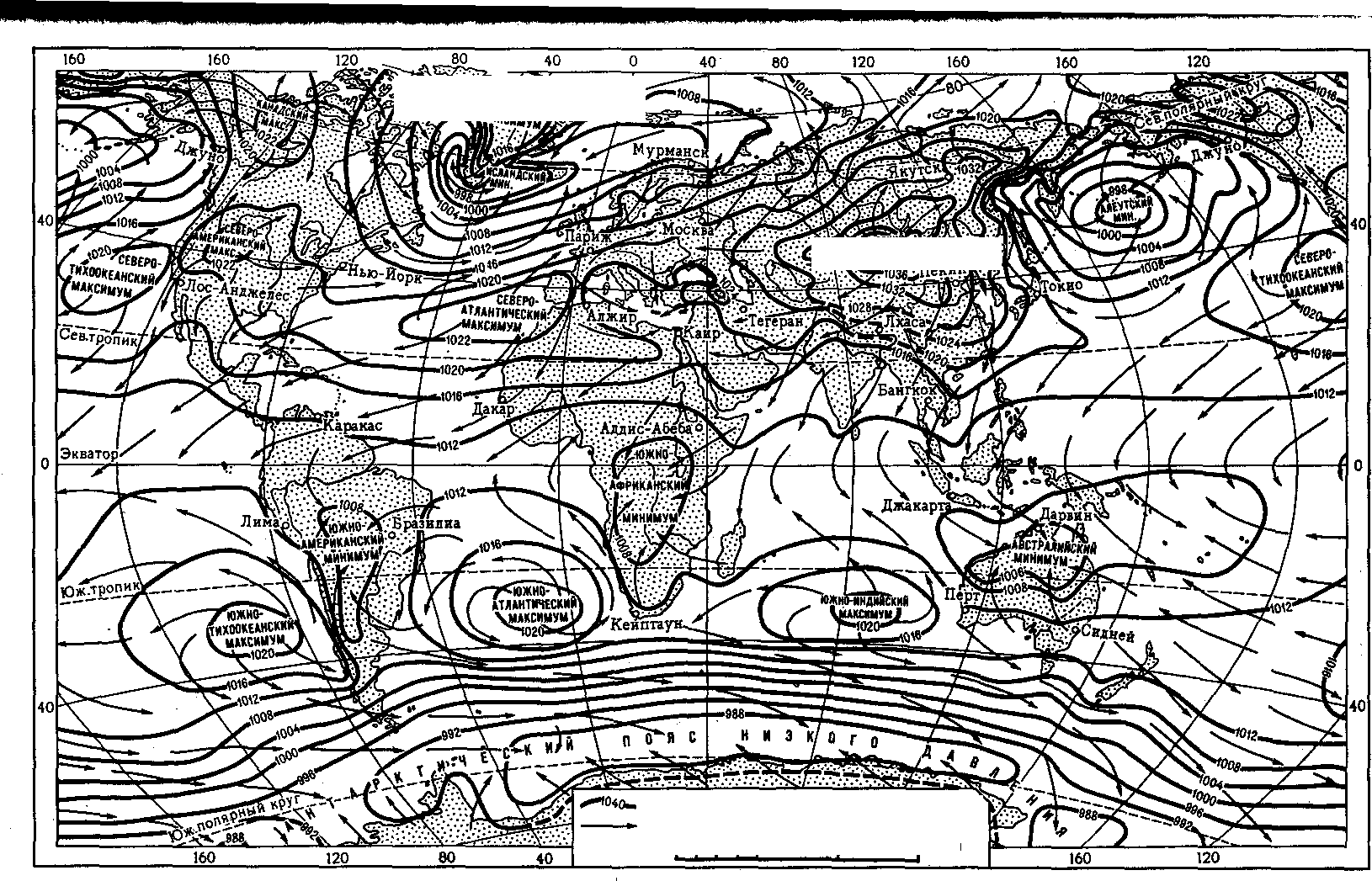

Рассмотрим основные барические системы, определяющие метеорологические условия (ветровую деятельность, атмосферные осадки, температуру воздуха), а также гидрологический режим поверхностных вод (системы течений, температуру поверхностных и подповерхностных вод, соленость) Тихого океана в течение года. Прежде всего, это приэкваториальная депрессия (зона затишья), несколько расширенная в сторону северного полушария. .Особенно это выражено летом северного полушария, когда над сильно нагретой Евразией устанавливается обширная и глубокая барическая депрессия с центром в бассейне р.Инд. В сторону этой депрессии устремляются потоки влажнонеус-

25

тойчивого воздуха со стороны субтропических центров высокого давления как северного, так и южного полушарий. Большую часть северной половины Тихого океана в это время занимает Северотихоокеанский максимум, по южной и восточной периферии которого дуют муссоны в сторону Евразии. С ними связаны обильные осадки, количество которых возрастает к югу. Второй муссон-ный поток движется из южного полушария, со стороны притропического пояса высокого давления. На северо-западе действует ослабленный западный перенос в сторону Северной Америки.

В южном полушарии, где в это время зима, сильные западные ветры, переносящие воздух умеренных широт, охватывают акватории всех трех океанов южнее параллели 40° ю.ш. почти до берегов Антарктиды, где их сменяют восточные и юго-восточные ветры, дующие со стороны материка. Западный перенос действует в этих широтах южного полушария и в летнее время, но с меньшей силой. Для. зимних же условий в этих широтах характерны обильные осадки, штормовые ветры, высокие волны. При большом количестве айсбергов и плавучих морских льдов путешествие в этой части Мирового океана грозит большими опасностями. Недаром издавна эти широты мореплаватели называют «ревущими сороковыми».

На соответствующих широтах в северном полушарии господствующим атмосферным процессом также является западный перенос, но из-за того что эта часть Тихого океана с севера, запада и востока замкнута сушей, зимой там складывается несколько иная метеорологическая ситуация, чем в южном полушарии. С западным переносом на океан поступает холодный и сухой континентальный воздух со стороны Евразии. Он вовлекается в замкнутую систему Алеутского минимума, формирующегося над северной частью Тихого океана, трансформируется и юго-западными ветрами выносится к берегам Северной Америки, оставляя обильные осадки в прибрежной зоне и на склонах Кордильер Аляски и Канады.

Системы ветров, водообмен, особенности рельефа дна океана, положение континентов и очертания их берегов влияют на формирование поверхностных течений океана, а те, в свою очередь, определяют многие особенности гидрологического режима. В Тихом океане при его обширных размерах в пределах внутритропического пространства существует мощная система течений, порождаемых пассатными ветрами северного и южного полушарий. В соответствии с направлением движения пассатов вдоль обращенных к экватору окраин Северотихоокеанского и Южнотихоокеанского максимумов течения эти передвигаются с востока на запад, достигая в ширину более 2000 км. Северное Пассатное течение направляется от берегов Центральной Америки к Филиппинским островам, где разделяется на две ветви. Южная частично растекается по межостровным морям и частично питает идущее вдоль экватора и к северу от него поверхностное межпассатное противотечение, продвигающееся к Центральноамериканскому перешейку. Северная, более мощная ветвь Северного Пассатного течения направляется к острову Тайвань, а затем входит в Восточно-Китайское море, огибая с востока Японские острова, дает начало мощной системе теплых течений северной части Тихого океана: это течение Куросио, или Японское, движущееся со скоростью от 25 до 80 см/с. Около острова Кюсю Куросио разветвляется, и одна из ветвей входит в Японское море под названием Цусимского течения, другая выходит в океан и

26

следует вдоль восточных берегов Японии, пока у 40° с. ш. его не оттесняет к востоку холодное Курило-Камчатское противотечение, или Ойясио. Продолжение Куросио к востоку называется Дрейфом Куросио, а затем — Северотихоокеанским течением, которое направляется к берегам Северной Америки со скоростью 25 — 50 см/с. В восточной части Тихого океана севернее 40-й параллели Севере-Тихоокеанское течение разветвляется на теплое Аляскинское, направляющееся к берегам Южной Аляски, и холодное Калифорнийское течения. Последнее, следуя вдоль берегов материка, к югу от тропика вливается в Северное Пассатное течение, замыкая северный круговорот Тихого океана.

На большей части акватории Тихого океана к северу от экватора преобладают высокие температуры поверхностных вод. Этому способствует большая ширина океана в межтропическом пространстве, а также система течений, выносящих теплые воды Северного Пассатного течения на север вдоль берегов Евразии и соседних с ней островов.

Северное Пассатное течение весь год несет воды с температурой 25... 29 "С. Высокая температура поверхностных вод (примерно до глубины 700 м) сохраняется в пределах Куросио почти до 40° с. ш. (27... 28 "С в августе и до 20 "С в феврале), а также в пределах Северо-Тихоокеанского течения (18...23 "С в августе и 7... 16 °С в феврале). Существенное охлаждающее влияние на северо-восток Евразии вплоть до севера Японских островов оказывает зарождающееся в Беринговом море холодное Камчатско-Курильское течение, которое зимой усиливается холодными водами, поступающими из Охотского моря. Год от года мощность его сильно колеблется в зависимости от суровости зим в Беринговом и Охотском морях. Район Курильских островов и острова Хоккайдо — один из немногих в северной части Тихого океана, где зимой бывают льды. У 40° с. ш. при встрече с течением Куросио Курильское течение погружается на глубину и вливается в Севере-Тихоокеанское. В целом температура вод северной части Тихого океана выше, чем в южной на тех же широтах (5...8 "С в августе в Беринговом проливе). Это отчасти объясняется ограниченным водообменом с Северным Ледовитым океаном из-за порога в Беринговом проливе.

Южное Пассатное течение движется вдоль экватора от берегов Южной Америки на запад и даже заходит в северное полушарие примерно до 5° с. ш. В районе Молуккских островов оно разветвляется: основная масса воды вместе с Северным Пассатным течением входит в систему Межпассатного противотечения, а другая ветвь проникает в Коралловое море и, продвигаясь вдоль берега Австралии, образует теплое Восточно-Австралийское течение, которое у берегов острова Тасмания вливается в течение Западных ветров. Температура поверхностных вод в Южном Пассатном течении составляет 22... 28 "С, в Восточно-Австралийском зимой с севера на юг меняется от 20 до 11 °С, летом — от 26 до 15°С.

Циркумполярное Антарктическое, или течение Западных ветров, входит в Тихий океан к югу от Австралии и Новой Зеландии и движется в субширотном направлении к берегам Южной Америки, где основная его ветвь отклоняется к северу и, проходя вдоль побережий Чили и Перу под названием Перуанского течения, поворачивает на запад, вливаясь в Южное Пассатное, и замыкает круговорот южной половины Тихого океана. Перуанское течение несет отно-

27

сительно холодные воды и снижает температуру воздуха над океаном и у западных побережий Южной Америки почти до экватора до 15...20°С.

В распределении солености поверхностных вод в Тихом океане существуют определенные закономерности. При средней для океана солености 34,5 — 34,6 %о максимальные показатели (35,5 и 36,5 %о) наблюдаются в зонах интенсивной пассатной циркуляции северного и южного полушарий (соответственно между 20 и 30° с. ш. и 10 и 20е ю. ш.) Это связано со снижением осадков и увеличением испарения по сравнению с приэкваториальными районами/До сороковых широт обоих полушарий в открытой части океана соленость составляет 34— 35 %о. Наиболее низка соленость в высоких широтах и в прибрежных районах северной части океана (32—33%о). Там ато связано с таянием морских льдов и айсбергов и опресняющим воздействием речного стока, поэтому наблюдаются значительные колебания солености по сезонам.

Размеры и конфигурация величайшего из океанов Земли, особенности его связей с другими частями Мирового океана, а также размеры и конфигурация окружающих его участков суши и связанные с этим направления циркуляционных процессов в атмосфере создали ряд особенностей Тихого океана: средние годовые и сезонные температуры его поверхностных вод выше, чем в других океанах; часть океана, расположенная в северном полушарии, в целом значительно теплее южной, но в обоих полушариях западная часть теплее и получает больше осадков, чем восточная.

Тихий океан в большей степени, чем другие части Мирового океана, является ареной зарождения атмосферного процесса, известного под названием тропических циклонов или ураганов. Это вихри малого диаметра (не более 300 — 400 км) и большой скорости движения (30—50 км/ч). Они формируются внутри тропической зоны конвергенции пассатов, как правило, в течение лета и осени северного полушария и перемещаются сначала в соответствии с направлением господствующих ветров, с запада на восток, а потом вдоль континентов к северу и югу. Для образования и развития ураганов необходимы обширное водное пространство, нагретое с поверхности не менее чем до 26 °С, и атмосферная энергия, которая сообщала бы образовавшемуся атмосферному циклону поступательное движение. Особенности Тихого океана (его размеры, в частности, ширина в пределах внутритропического пространства, и максимальные для Мирового океана температуры поверхностных вод) создают над его акваторией условия, способствующие зарождению и развитию тропических циклонов.

Прохождение тропических циклонов сопровождается катастрофическими явлениями: ветрами разрушительной силы, сильным волнением в открытом море, сильнейшими ливнями, затоплением равнин на прилегающей суше, наводнениями и разрушениями, приводящими к тяжелым бедствиям и гибели людей. Продвигаясь вдоль берегов континентов, наиболее сильные ураганы выходят за пределы внутритропического пространства, преобразуясь во вне-тропические циклоны, иногда достигающие большой силы.

Главный район зарождения тропических циклонов в Тихом океане находится южнее Северного тропика, к востоку от Филиппинских островов. Перемещаясь первоначально к западу и северо-западу, они достигают берегов Юго-Восточного Китая (в Азиатских странах эти вихри носят китайское название «тайфун») и перемещаются вдоль континента, отклоняясь к Японским и Курильским островам.

Ветви этих ураганов, отклоняясь к западу южнее тропика, проникают в межостровные моря Зондского архипелага, в северную часть Индийского океана и становятся причиной разрушений на низменностях Индокитая и Бенга-лии,

Ураганы, зарождающиеся в южном полушарии к северу от Южного тропика, перемещаются к берегам Северо-Западной Австралии. Там они носят местное название «вилли-вилли». Еще один центр зарождения тропических ураганов в Тихом океане находится у западных берегов Центральной Америки, между Северным тропиком и экватором. Оттуда ураганы устремляются к прибрежным островам и берегам Калифорнии.

В первые годы нового тысячелетия отмечено увеличение повторяемости циклонов, а также усиление их мощности. Это касается не только Тихого, но и других океанов Земли. Такое явление может быть Одним из следствий глобального потепления климата. Возросшее прогревание поверхностных вод океанов в тропических широтах усиливает и атмосферную энергию, обеспечивающую поступательное движение, скорость перемещения и разрушительную силу ураганов.

Особенности органического мира

В водах Тихого океана сосредоточено более половины живого вещества всего Мирового океана Земли. Это относится как к растениям, так и к животному населению. Органический мир в целом отличает видовое богатство, древность. и высокая степень эндемизма. Для фауны, насчитывающей в целом до 100 тыс. видов, характерны млекопитающие, обитающие главным образом в умеренных и высоких широтах. Массовое распространение имеет представитель зубатых китов ~ кашалот, из беззубых китов — несколько видов полосатых китов. Промысел их строго ограничен. Отдельные роды семейства ушастых тюленей (морские львы) и морские котики встречаются на юге и на севере океана. Северные котики — ценные пушные звери, промысел которых строго контролируется. В северных водах Тихого океана водятся также ставшие очень редкими сивуч (из ушастых тюленей) и морж, имеющий циркумполярный ареал, но ныне находящийся на грани исчезновения.

Очень богата фауна рыб. В тропических водах их насчитывается не менее 2000 видов, в северо-западных морях — около 800 видов. На долю Тихого океана приходится почти половина мирового улова рыбы. Главные районы промысла — северные и центральные части океана. Основные промысловые семейства — лососевые, сельдевые, тресковые, анчоусы и др.

Преобладающая масса живых организмов, населяющих Тихий океан (как и другие части Мирового океана), приходится на беспозвоночных, которые обитают на различных уровнях океанских вод и на дне мелководий: это простейшие, кишечнополостные, членистоногие (крабы, креветки), моллюски (устрицы, кальмары, осьминоги), иглокожие и др. Они служат пищей для млекопитающих, рыб, морских птиц, но также составляют существенный компонент морских промыслов и являются объектами аквакультуры.

Тихий океан, благодаря высоким температурам его поверхностных вод в тропических широтах, особенно богат различными видами кораллов, в том числе обладающих известковым скелетом. Ни в одном из океанов нет больше такого обилия и разнообразия коралловых построек различных типов, кадс в Тихом.

Основу планктона составляют одноклеточные представители животного и растительного мира. В составе фитопланктона Тихого океана насчитывается почти 380 видов.

Наибольшее богатство органического мира характерно для районов, где наблюдается так называемый апвелинг (поднятие на поверхность глубинных вод, богатых минеральными веществами) или происходит перемешивание вод с различной температурой, что создает благоприятные условия для питания и развития фито- и зоопланктона, которым питаются рыбы и другие животные нектона. В Тихом океане районы апвелинга сосредоточены у побережий Перу и в зонах дивергенции в субтропических широтах, где находятся области интенсивного рыболовства и других промыслов.

На фоне обычных, ежегодно повторяющихся условий, для Тихого океана характерно явление, нарушающее привычный ритм циркуляционных и гидрологических процессов и не наблюдаемое в других частях Мирового океана. Оно проявляется с промежутками от 3 до 7 лет и влечет за собой нарушение привычных экологических условий в пределах межтропического пространства Тихого океана, оказывая влияние на жизнь живых организмов, включая и население прибрежных регионов суши. Заключается оно в следующем: в конце ноября или в декабре, т.е. незадолго до Рождества (почему явление получило народное название «Эль-Ниньо», что значит «Святой младенец»), по невыясненным до настоящего времени причинам происходит ослабление южного пассата и, следовательно, ослабление Южного Пассатного течения и притока относительно холодных вод к берегам Южной Америки и к западу от нее. Одновременно с северо-запада в сторону южного полушария начинают дуть обычно несвойственные этим широтам ветры, несущие на юго-восток относительно теплые воды, усиливающие Межпассатное противотечение. Этим нарушается явление апвелинга как в зоне внутритропической дивергенции, так и у берегов Южной Америки, что, в свою очередь, ведет к гибели планктона, а затем и питающихся им рыб и других животных.

Явление Эль-Ниньо регулярно наблюдается со второй половины XIX столетия. Установлено, что во многих случаях оно сопровождалось нарушением экологических условий не только в океане, но и на обширных участках прилегающей суши: аномальным увеличением осадков в засушливых регионах Южной Америки и, наоборот, засухами в островных и прибрежных районах Юго-Восточной Азии и Австралии. Особенно тяжелыми считаются последствия Эль-Ниньо 1982—1983 и 1997—1998 гг., когда это неблагоприятное явление продолжалось в течение нескольких месяцев.

ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН

Индийский океан — третий по величине океан Земли (после Тихого и Атлантического), большей частью находится в южном полушарии. На севере и северо-востоке ограничен Евразией, на западе — Африкой, на юго-востоке — антарктической зоной конвергенции (если признать существование Южного океана). Площадь океана (до берегов Антарктиды) равна 76,2 млн км2, объем его вод — 282,6 млн км3.

На северо-западе и севере, т. е. со стороны Африки и Евразии, в Индийский океан врезаются крупные полуострова, обособляющие ряд морей и заливов, имеющих различное происхождение, различную глубину и строение дна. Это полуострова Сомали и Аравийский, ограничивающие Красное море и Аденский залив, соединенные между собой Баб-эль-Мандебским проливом. Далее к востоку между Аравийским морем и Бенгальским заливом, который фактически также представляет собой окраинное море, далеко в океан вдается треугольная глыба полуострова Индостан. Аравийское море через Оманский залив и Ормузский пролив соединяется с Персидским заливом, который фактически является внутренним морем Индийского океана.

Подобно Красному морю, Персидский залив вытянут с юго-востока на северо-запад. Это наиболее продвинутые к северу части Индийского океана. Только в противоположность узкому и глубокому грабену Красного моря Персидский залив целиком расположен в пределах шельфа, занимая часть Месопотамского краевого прогиба. В остальных районах шельф Индийского океана имеет ширину не более 100 км. Исключение составляет еще шельф Северной, Северо-Западной и Западной Австралии, включая также шельф Большого Австралийского залива.

К востоку и юго-востоку от Бенгальского залива к Индийскому океану относят Андаманское море между Андаманскими и Никобарскими островами, Суматрой и полуостровами Индокитай и Малакка, а также Арафурское и Тиморское моря, расположенные в основном в пределах Сахульского (северного) шельфа Австралии. На юге Индийский океан свободно соединяется с Тихим и Атлантическим океанами. Условные границы между ними проводятся соответственно по 147° в.д. и 20° в.д. (см. рис. 3).

Крупных материковых островов в Индийском океане немного. Они находятся на небольших расстояниях от континентов, частями которых являются. Только наибольший среди них — Мадагаскар (четвертый по площади остров Земли) — отделяется от Африки Мозамбикским проливом шириной 400 км. К Индийскому океану относят также часть островов Зондского архипелага — Суматру, Яву и др. К юго-востоку в непосредственной близости от Индостана находится остров Шри-Ланка.

В открытой части Индийского океана разбросаны многочисленные острова и архипелаги вулканического происхождения. В северной части океана многие из них увенчаны коралловыми постройками.

31

Ложе океана, срединно-океанические хребты и переходные зоны

В конце палеозоя — начале мезозоя праматерик Пангея, включавший все ныне существующие материки Земли и занимавший примерно одинаковые площади в северном и южном полушариях, т. е. находившийся несколько южнее и восточное основной массы современной суши (К. К. Марков), начал разделяться врезавшимся в него с востока заливом (рифтом) уже существовавшего тогда древнего океана. К концу триаса этот развивавшийся с востока на запад океан, получивший название Тетис, разделил Пангею на две части: северную, Лавразию, и южную, Гондвану. Лавразия сохраняла целостность до середины мезозоя, а Гондвана распадалась на отдельные литосферные плиты вдоль вновь образующихся рифтов. Один из них отделил временно сохранявшие единство Африку и Южную Америку от Австралии и Антарктиды. Африка и Южная Америка сместились на северо-запад, а на их месте началось формирование нового океанического дна и раскрытие Индийского океана, В кайнозое материки заняли положение, близкое к современному. Индийский океан, как Тихий и Атлантический, приобрел современные очертания берегов и рельеф дна.

Система Срединно-океанических хребтов, вдоль которой происходило распадение Гондваны, пересекает ложе Индийского океана субмеридионально, отклоняясь на севере к западу, а на юге — к востоку. Основная часть этой системы — Центральноиндийский хребет — на севере переходит в Аравийско-Индийский, который, в свою очередь, продолжается континентальной риф-товой зоной Аденского залива и Красного моря. Этот грабен, отделивший Аравийский полуостров от Африки, очевидно, представляет собой структуру, сходную с тем рифтом, который положил начало распаду Гондваны. К нему тоже с полным основанием можно применить наименование «растущий океан».

В южной половине Индийского океана от Центральноиндийского срединного хребта отходит ответвление на юго-запад, а на юго-востоке глобальная система срединно-океанических хребтов продолжается Австрало-Антарктиче-ским поднятием, которое смыкается с системой хребтов Тихого океана.

Между ветвями Срединно-океанических хребтов располагаются участки ложа океана с корой океанического типа, покрытые осадочным чехлом различного возраста. Они представляют собой систему котловин с максимальными глубинами 5000 м и более, разделенных подводными хребтами и поднятиями, на которых располагаются отдельные острова и архипелаги — результат проявления внутриплитового вулканизма: Коморские, Маскаренские и др. Островные архипелаги, расположенные в приэкваториальных широтах между тропиками (Лаккадивские, Мальдивские, Чагос), окружены коралловыми рифами и представляют собой типичные атоллы, увенчивающие подводные вулканы.

Как было сказано выше, окончательное формирование контуров современных материков и океанов, в том числе и Индийского, связано с историей развития океана Тетис. В процессе распада Гондваны один из ее фрагментов (Индостанская глыба) переместился в сторону Евразии и сомкнулся с ней, поглотив при этом участок Тетиса. Между двумя континентальными плитами образовалась шовная зона, состоящая частично из приподнятых на большую высоту древних пород Индостанской глыбы и включающая также «Индусскую офиолитовую зону», которая «указывает на некогда существовавшее между двумя

32

материками и ныне исчезнувшее морское пространство, давно известное геологам под названием «Тетис» (Х.Раст).

На северо-западе Индийского океана располагается глубоко вдающийся в сушу фрагмент Тетиса — мелководный Персидский залив. А на востоке и юго-востоке остатками Тетиса являются межостровные бассейны западной части Малайского архипелага (Арафурское, Яванское и другие моря) с разделяющими их материковыми и многочисленными вулканическими островами, отличающимися высокой сейсмичностью и активным проявлением современного эффузивно-эксплозивного вулканизма. Со стороны Индийского океана вся эта зона, фактически представляющая собой продолжение переходной зоны Тихого океана, окаймляющей Юго-Восточную Азию, ограничена Зондским (Яванским) желобом длиной 2900 км и максимальной для всего Индийского океана глубиной 7729 м.

Рассматривая эту область Индийского океана как продолжение зоны суб-дукции юго-восточной части Тихого океана, можно сделать следующее предположение: участок этой зоны между двумя материками (Австралией и Евразией) испытывает воздействие Австралийской литосферной плиты, включающей дно океана с корой соответствующего состава и материк Австралия. Вещество океанической коры, извергаемое вдоль рифта Центральноиндийского срединно-океанического хребта, перемещается в сторону Зондского желоба, поглощается им и погружается под край материковой Евразийской плиты. Процесс этот сопровождается землетрясениями и извержениями вулканов, например Кракатау, катастрофические извержения которого, начиная с 1883 г., унесли десятки тысяч человеческих жизней.

В юго-восточной части Австралийской литосферной плиты находится Австралия, которая в настоящее время испытывает медленное перемещение на север, подобное тому, которое происходило с Индостанской глыбой на первых этапах распада Гондваны. В конечном результате перемещение Индостана привело к закрытию Тетиса и образованию Гималаев. Возникает вопрос: а не может ли перемещение Австралии в очень отдаленном геологическом будущем привести к сближению континентов, поглощению океанской коры и самих водных бассейнов и формированию между Австралией и Евразией новой шовной зоны, состоящей из высоко поднятых новейшими движениями складчатых горных сооружений различного возраста?

Нельзя также не отметить, что сама граница между Индийским и Тихим океанами в настоящее время четко не выражена. Это дало основание О.К.Ле-онтьеву высказать мнение о том, что они представляют собой единый океан.

Климат и гидрологические условия

Климатические условия и гидрологический режим поверхностных вод Индийского океана определяются не только его положением по отношению к экватору, но также размерами и конфигурацией окружающей его суши.

Наибольшей ширины (около 11,5 тыс. км) океан достигает у 10° ю.ш. Наименее широкая часть океана располагается к северу от экватора. И лишь небольшие фрагменты его морей заходят в пределы субтропического пояса северного полушария.

33

Окаймляющая Индийский океан на северо-западе и севере суша обширна и монолитна: это северный субконтинент Африки и Евразия с массивными Аравийским и Индостанским полуостровами. Только на востоке, вдоль границы с Тихим океаном в Зондском архипелаге, крупные фрагменты суши чередуются с межостровными морями. Такое распределение суши и водных поверхностей, с одной стороны, и близость к экватору — с другой, создают особую циркуляцию атмосферы и океанических вод, а также температурный режим и соленость этой части Индийского океана. Для северной части Индийского океана характерны высокие температуры поверхностных вод (25...29 "С в окраинных морях, не менее 20 °С в открытом океане и более 30 "С в Красном море и Персидском заливе). Это наиболее высокая температура поверхностных вод в Мировом океане. Соленость, среднеокеаническая в открытом океане, в условиях высоких температур и сильного испарения достигает в Красном море и Персидском заливе 39—42 %о, т.е. максимальных показателей для вод Мирового океана.

Основной атмосферный процесс в северной части Индийского океана — муссонная циркуляция, связанная с контрастами давления над сушей и морем и их динамикой по сезонам. Летом, в связи с сильным прогреванием, огромная суша к северу от Индийского океана оказывается в условиях низкого давления с центром в бассейне реки Инд. В депрессию устремляются потоки влажно-неустойчивого воздуха со стороны притропической оси высокого давления южного полушария. Это так называемый юго-западный экваториальный муссон, с которым и на суше, и над океаном связано выпадение большого количества осадков. В то же время года северную часть Индийского океана и прибрежные районы посещают разрушительные ураганы, сопровождающиеся на суше наводнениями. Зимой эта часть океана находится под влиянием северовосточного муссона (пассата), образование которого связано с высоким атмосферным давлением над Азией в холодный сезон.

В соответствии с муссонным типом циркуляции атмосферы сезонный характер имеют и поверхностные течения вод северной части Индийского океана. Наиболее мощным является Сомалийское течение у берегов Восточной Африки. Зимой северного полушария оно несет воды с северо-востока на юго-запад и южнее экватора (приблизительно под 10° ю.ш.) переходит в Экваториальное противотечение. Летом оно меняет свое направление и, продолжая Южное Пассатное течение, движется на северо-восток и восток, в сторону Аравийского моря и Бенгальского залива. Температура переносимых им вод колеблется в течение года от 21 до 26 "С.

В южном полушарии акватория Индийского океана расширяется, а ограничивающая его суша сокращается. На широтах 48 — 55° ю. ш. располагается антарктическая зона конвергенции — северная граница той части Мирового океана, которую иногда выделяют в самостоятельный Южный океан. Условия циркуляции атмосферы и гидрологические особенности Индийского океана между этой границей и экватором отличаются от условий, присущих его северной части.

Зимой южного полушария (июль) главной барической системой над южной акваторией Индийского океана (как и над Тихим и Атлантическим) является пояс высокого давления, располагающийся по обе стороны Южного тропика в виде сплошной полосы над океанами и материками. Оттекающий по его периферии юго-восточный пассат устремляется в сторону экваториальной деп-

34

рессии и в виде уже упомянутого юго-западного муссона направляется в пределы прогретой суши северного полушария. В тропических широтах южного полушария в это время преобладает сухая погода.

Летом южного полушария (январь) притропический пояс высокого давления несколько смещается к югу и прерывается над материками в связи с их сильным прогреванием. Юго-восточный пассат и в это время года остается основным воздушным течением над южной частью Индийского океана, но он не распространяется севернее 8--10° ю.ш., поскольку встречается с северозападным экваториальным муссоном. Наибольшее количество осадков в это время года выпадает в восточной части океана и на наветренных по отношению к пассату берегах материков.

Южнее 40° ю.ш. основной атмосферный процесс над Индийским океаном, так же как и над другими океанами в этих широтах, — западный перенос и циклоническая деятельность, отличающиеся большим постоянством в течение всего года. В летнее время (январь) этот процесс распространяется и в пределы субантарктического пояса. Не встречая на своем пути препятствий в виде крупных участков суши, западные ветры, как и в Тихом океане, достигают очень большой, часто штормовой силы («ревущие сороковые»).

Температура поверхностных вод Индийского океана к северу от Южного тропика почти столь же высока, как и в северном полушарии. У северо-западных берегов Австралии она достигает 29 "С. В субтропических широтах преобладают температуры не выше 20° С, причем в восточной части океана они в течение всего года несколько ниже, чем в западной. Далеко на север в Индийский океан заплывают айсберги — обломки шельфовых ледников Антарктиды. Иногда они встречаются севернее 40° ю. ш. К югу от 45° ю. ш. льды, выносимые из Антарктики, оказывают даже некоторое опресняющее воздействие на воды океана (соленость до 32 %о). К северу от тропика из-за сильного испарения и малого количества осадков соленость возрастает до 36 %о, а у экватора составляет 32—34%о в связи с увеличением осадков в пределах экваториального пояса.