- •Глава 1. Проблема элитарного идеала

- •1.1. Актуальность специального рассмотрения элитарных ориентации самоопределяющейся личности

- •1.2. Проблема поиска идеала для самих психологов-консультантов

- •Глава 2. Элитарность как феномен общественной жизни

- •2Л. Традиционное (энциклопедическое) представление об элите

- •2.2. Образ элитарного на уровне обыденного сознания

- •2.3. Представления человека об элитарности как регулятор его жизненных выборов

- •Глава 3. Биологические

- •3.2. Культурно-исторические условия возникновения неравенства в человеческом обществе

- •3.3. Социально-экономические аналоги возникновения чувства элитного превосходства

- •3.4. Теории обоснования элит и их роль в формировании элитарных ориентации людей

- •3.5. Общая логика развития элитарности; уровни проявления элитарности

- •Глава 4. Проявления элитарных

- •4Л. Элитарность в преступной и «дедовской» среде

- •4.2. Элитарные ориентации в быту, моде и светской жизни

- •4.6. Феномен «частичной элитарности»

- •Глава 5. Элитарные ориентации

- •5Л. Успехи в труде как основа чувства собственной значимости

- •5.2. Элитарность в искусстве и науке

- •5.3. Избирательность тщеславия и признания творца

- •5.4. Проблема нравственного выбора в профессиональном творчестве

- •5.5. Проблема одиночества, непонимания и непризнания в творческом труде

- •Часть II.

- •Глава 6. Элитарное как предмет психологического исследования

- •6.1. Элитарные ориентации в соотношении с близкими психологическими понятиями

- •Глава 7. Основные психологические составляющие элитарных ориентации

- •7.3. Поведенческая, действенная составляющая элитарности

- •7.4. Проблема взаимосвязи (гармонии) составляющих элитарности в контексте построения своего счастья

- •Глава 8. Чувство элитарности как высшее благо

- •8Л. Чувство элитарности в контексте близких психологических понятий

- •8.2. Проблема первичного блага

- •8.3. Элитарность как «превосходство над...», как «сопричастность к...» и как «пребывание вне...»

- •Глава 9. Психологическое «пространство» элитарности

- •9Л. Модель психологического «пространства» элитарности

- •9.2. Проблема элиты и псевдоэлиты в контексте рассмотрения проблемы личности и «мничности» (мнимой личности)

- •Глава 10. Психологические условия

- •10.1. Проблема возникновения чувства элитарности

- •10.2. Развитие представлений об элитарности в общественном сознании

- •10.3. Развитие чувства элитарности у конкретных индивидов

- •10.4. «Кризисы разочарования» как возможная основа построения периодизации развития элитарных ориентации

- •10.5. Общая логика развития элитарных ориентации

- •Глава 11. Психологические механизмы перераспределения чувства элитарности

- •11 Л. Аналоги перераспределения благ в мире животных

- •11.2. Социально-экономические аналоги перераспределения благ

- •11.4. «Эмоциональные стереотипы» элитарности

- •11.5. Социально-психологические аналоги возникновения чувства элитарности

- •11.6. Правомерность использования «экономических» категорий при рассмотрении элитарных ориентации

- •11.7. Обобщенная модель взаимообмена чувством элитарности

- •11.8. Элитарность как доступ к механизмам перераспределения чувства собственного достоинства

- •Глава 12. Проблема типологии элитарных ориентации

- •12Л. Различные основания для типологии

- •12.3. Примеры конкретных элитарных ориентации

- •Часть III

- •Глава 13. Проблема эгалитарности.

- •13Л. Основные философские подходы к пониманию справедливости и зависти

- •13.2. Проблема наследования благ (морально-психологические аспекты)

- •Глава 14. Самоопределяющаяся личность

- •14Л. Жизненный успех как перемещение на более престижный социальный уровень

- •14.2. Успех как творческая самореализация без изменения социометрического статуса

- •14.3. Психологические характеристики массового общества

- •14.4. Деньги как важнейшая реальная («общечеловеческая») ценность массового сознания

- •14.5. Проблема личностной продажности в условиях массового общества

- •14.6. Специфика личностной продажности в современной России

- •14.9. Уточнение психологического понимания элиты

- •14.10. Основные психологические закономерности, определяющие взаимоотношения массы и элиты

- •Глава 15. Элитарность и фашизм

- •15.1. Социокультурные основания современного фашизма

- •15.2. Проблема понимания фашизма

- •15.3. Самоопределяющаяся личность в условиях неофашизма — «рыночного фашизма» (рф)

- •Глава 16. Роль средств массовой информации (сми) в формировании

- •16.1. Неизбежная манипулятивность современных сми

- •16.3. Психологическая сущность человеческой глупости

- •Глава 17. Элитарность в контексте проблемы интеллигентности

- •17Л. Интеллигентность как лучшая («элитная») часть общества

- •17.2. История возникновения и развития интеллигентности

- •17.4. Проблема осознания и переживания интеллигенцией своей роли в обществе

- •17.5. «Поведенческое двуязычие» интеллигенции советского периода и его метаморфозы в условиях современной России

- •17.6 Проблема участия (соучастия) интеллигенции в очередном перераспределении благ

- •17.7. Особая «эстетика неуклюжести» в нравственном поведении интеллигента

- •Глава 18. Эстетика элитарных «тусовок». Проблема эстетических деформаций

- •18.1. Секрет притягательности элитного

- •18.2. Варианты использования эстетической привлекательности элиты в человеческих взаимоотношениях

- •18.3. Ирония и смех как основа формирования элитной «атмосферы» в современных «тусовках»

- •18.4. Трагедийность и иные варианты эмоционально-эстетического «оформления» элитарно-ориентированных «тусовок»

- •18.7. Переживание эстетических деформаций творцом и публикой

- •Глава 19. Элитарное и священное

- •19.1. Неоднозначность соотношения элитарного и сакрального

- •19.3. Элитарен ли Иисус Христос?.. «Внешняя святость» и «внутренняя элитарность»

- •19.4. Элитарность как поиск новых сакральных смыслов

- •Глава 20. Элитарные ориентации

- •20.2. «Виртуальный мир» как психологическая «уловка» элитарно-ориентированного сознания

- •4 Научно-практические аспекты психологии элитарности

- •Глава 21. Теоретико-методологические

- •21Л. Специфика элитарных ориентации как предмета психологического исследования

- •21.2. Возможности и ограничения традиционных методов при исследовании элитарных ориентации. Некоторые результаты исследования элитарных ориентации

- •21.3. Возможности и ограничения методов, основанных на «понимании». Метод «открытых глаз»

- •Глава 22. Практические аспекты развития элитарных ориентации

- •22.1. Проблема допустимости психологического вмешательства в ценностно-нравственное и смысловое развитие личности

- •22.2. Проблема осмысления имеющегося опыта коррекции и развития элитарных ориентации. Поиск новых подходов

- •22.3. Основные требования к ценностно-нравственным и смысловым практическим методикам

- •1. Активизирующий опросник «Смыслы-сюрпризы»

- •6. Игровое упражнение «Счастливчик»

- •7. Карточно-бланковая игра «Базарчик»

- •8. Карточно-бланковая игра «Элитовампиры»

- •10. Активизирующий опросник-шутка «Моды-2»

- •Глава 4. Проявления элитарных

- •Глава 5. Элитарные ориентации в профессиональном самоопределении, труде и творчестве

- •Глава 11. Психологические механизмы перераспределения чувства элитарности...................159

- •Глава 12. Проблема типологии

- •Часть III. Элитарные ориентации в ценностно-нравственном развитии личности........................187

- •Глава 13. Проблема эгалитарности.

- •Глава 14. Самоопределяющаяся личность в контексте соотношения массы и элиты..................203

- •Глава 15. Элитарность и фашизм.......265

- •Глава 16. Роль средств массовой

- •Глава 17. Элитарность в контексте

- •Глава 18. Эстетика элитарных «тусовок». Проблема эстетических деформаций................... 337

11.7. Обобщенная модель взаимообмена чувством элитарности

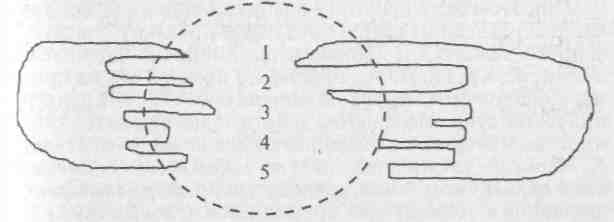

Ниже предлагается образная модель «оттягивания (перераспределения) элитарности» (см. рис. 3), представленная в виде двух протянутых друг к другу рук (ладоней), которые образованы повернутыми в одну сторону лучами (к человеку, с которым осуществляется взаи-

172

мообмен) ранее представленной модели «человека-звезды» (см. рис. 2).

Рис, 3. Обобщенная модель взаимообмена чувствами элитарности.

— Номера соответствуют номерам названий лучей-пальцев (см. рис.2 — модель «человека-звезды»).

— Длина пальцев — субъективно понимаемой силе каждого элитного достоинства (пальца-луча).

— Ширина — объективной силе.

— Пунктирный круг — пространство «психологической дуэли».

•— Форма пальцев — степени изначальной открытости, готовности к добру, взаимодействию, близости (закругленные) или агрессивности, направленности на выяснение отношений, готовности к «психологической дуэли» (заостренные).

В зависимости от ориентации взаимодействующих людей обмен ощущениями может носить эксплуататорский характер или быть направлен на совместное переживание (радость) успехов друг друга.

11.8. Элитарность как доступ к механизмам перераспределения чувства собственного достоинства

В качестве заслуживающего внимания аналога возникновения чувства элитарности (как важнейшего жизненного смысла) можно использовать возникновение денег, капитала, что также выступает для многих людей высшим смыслом их жизни.

Еще К. Маркс прекрасно показал, откуда берутся деньги и какова их роль в общественной жизни. В частности, К. Маркс писал, что «деньги — это «опредмечен-ный, овеществленный труд», где «всеобщее богатство существует предметно, как действительность» (в противоположность овеществленному труду К. Маркс выделяет «живой труд» как «всеобщую возможность богатст-

173

ва, которая реализует себя в действии» (Маркс, Энгельс, Ленин, 1984. С. 19-20).

При этом сами деньги (и возникающий на их основе капитал) далеко не всегда показывают реальную заслугу данного человека в производстве общественно-полезного продукта (К.Маркс прекрасно показал это на примере «отчуждения труда от капитала»). «Так как деньги в качестве существующего и действующего понятия стоимости смешивают и обменивают все вещи, — отмечает К. Маркс, — то они представляют собой всеобщее смешение и подмену всех вещей, следовательно, мир навыворот, смешение и подмену всех природных и человеческих качеств...»(Маркс, Энгельс, Ленин, 1984а. С. 16).

Но деньги позволяют оперативно перераспределять блага между людьми, к сожалению, далеко не всегда справедливо, и также выступают в качестве важнейшего ориентира для стремящегося к ощущению элитарности человека. Таким образом, человек, обладающий множеством денег, как бы обладает и чужим трудом (затраченным временем, умственными, физическими и душевными усилиями), чувствами, переживаниями, несбывшимися надеждами множества самых разных людей... Обладатель капитала как бы обладает частичками души многих людей...

Но, как отмечал уже Э. Фромм, проблема отчуждения человека от его труда, от выполняемого дела заключается в том, что вместо полноценной личности, где человек и его дело слитны (человек идентичен своему делу), при рыночной ориентации человек превращается в «пустоту, которую можно скорейшим образом наполнить желаемым свойством» в зависимости от потребностей «рынка личностей». «Рыночная личность, — пишет Э. Фромм, — должна быть свободна, свободна от всякой индивидуальности» (Фромм, 1992. С. 79—80).

Однако в психологическом смысле обладание деньгами (капиталом) все-таки приносит многим людям удовлетворение и ощущение значимости собственной жизни (чувство элитарности), а некоторые люди даже используют денежные возможности для реального саморазвития, поэтому социально-экономический уровень рассмотрения проблемы элитарности важен и для понимания некоторых психологических особенностей ощущения элитарности.

174

4

При рассмотрении проблемы элитарности по аналогии с возникновением денег можно обозначить два основных варианта. В случае подлинной элитарности ценностью для человека является творчество, любовь, достоинство именно как процесс, как неотъемлемая часть жизни человека, наконец, как сама жизнь (аналогично «живому» труду — по К. Марксу или «неотчужденной личности» — по Э. Фромму). В другом случае человек больше ориентируется не на сам процесс творчества и даже не на результаты этого творчества, а на внешнее одобрение его труда, выражающееся в ориентации на внешние символы элитарности (формальная и реальная власть, положение в обществе, привилегии, одобрение и «обожание» часто некомпетентной в данном вопросе массы, предметы роскоши, различные «моды», наконец, на сами деньги и т.п.).

Заметим, что деньги — это всего лишь один из символов элитарности. В этой ситуации само обладание внешними символами элитарности (в том числе и деньгами) создает в сознании даже многих неглупых людей «иллюзию элитарности». Такая иллюзия иногда выполняет психотерапевтическую роль, давая человеку хоть какой-то смысл в его жизни и труде, но часто эта иллюзия просто дезориентирует самоопределяющегося человека, позволяя решать сиюминутные проблемы, но создавая основу для «отчаяния» (по В.Франклу) в перспективе будущего развития. Кстати, одним из вариантов избежать такого отчаяния является отказ от размышлений над подобными вопросами (по принципу: «только бы не поумнеть», «только бы не прозреть»...).

Таким образом, можно сделать вывод, что именно труд (в широком смысле) является одним из важнейших условий формирования и развития чувства собственной значимости человека, а в случае особо выдающихся достижений — также условием формирования и чувства элитарности. Но, как и в случае с деньгами, это чувство не всегда испытывают люди, действительно заслуживающие своими деяниями всеобщего уважения и собственной гордости. Поэтому проблема формирования и развития чувства элитарности связана с анализом тех психологических условий и механизмов, при которых данное чувство перераспределяется между людьми, к сожалению, не всегда по реальным заслугам.

175

Но тогда получается, что фактически элитой называют не только людей, реально создающих что-то, действительно, достойное и общественно-полезное (а соответственно, и саму возможность появления чувства элитарности), но и людей, которые имеют доступ и владеют психологическими механизмами отчуждения, оттягивания (перераспределения) чувства элитарности от тех людей, которые более достойны таким чувством обладать, но не имеют доступ (или не владеют) этими механизмами отчуждения.

Естественно, можно было бы предположить, что, положив в основу чувство собственного достоинства и рассмотрев механизмы перераспределения этого чувства между людьми уже на психологическом уровне, какой-нибудь «гений» (типа К. Маркса) предложит и модель более совершенного общества. Но тогда сразу возникает множество вопросов. Например, не будет ли такое общество заранее обречено на стагнацию, ведь у людей просто не окажется стимула для того, чтобы утверждать свое достоинство в активной деятельности (а иногда и в борьбе), т.к. все заведомо уже будут уважать друг друга?

Другой вопрос: если чувство собственного достоинства заранее будет «справедливо распределено» между всеми людьми, то как оно вообще будет развиваться у конкретного индивида, ведь в своем развитии (особенно в личностном развитии) человек должен преодолевать множество кризисных моментов? И т.д.

Вероятно, следует исходить из того, что сама идея справедливости не предполагает абсолютного равенства и отсутствия соперничества и борьбы. Но справедливым общество может быть названо такое, где человек не тратит множество своих сил, времени и энергии на преодоление «мнимых» преград, которых могло бы и не быть. В таком обществе всем людям должны быть обеспечены основные права (на пищу, на жилье, на безопасность и т.д.). Правда, и здесь возникает вопрос: а кто четко сможет определить, где мнимые преграды и где преграды истинные?.. Известно ведь, что самым страшным и тяжелым испытанием для самоопределяющейся личности являются не «великие» (очевидные) испытания, а рутина обыденной жизни, которая поглотила миллиарды потенциальных «гениев»...

176