- •1.4. Разъяснения по поводу работы с тестовой системой курса

- •1.5. Советы по подготовке к экзамену (зачёту)

- •Раздел 2. Содержание дисциплины

- •2.1. Тематический план учебной дисциплины

- •2.2. Содержание отдельных тем учебной дисциплины

- •2.2.1. Простейшие, губки, кишечнополостные животные

- •Раздел 3. Информационное обеспечение учебной дисциплины

- •3.1. Перечень вопросов для итогового контроля

- •3.2. Литература Основная

- •Дополнительная

- •Теоретический материал по дисциплине Учебное пособие «Зоология с основами экологии»

- •Тема 1. Предмет и задачи зоологии с основами экологии

- •1.1. История зоологии

- •Контрольные вопросы

- •1.2. Зоология – комплекс наук

- •Контрольные вопросы

- •1 3. Содержание науки экологии

- •Тема 2. Разнообразие и экология простейших (протист)

- •2. 1. Общая характеристика простейших

- •2. 2. Классификация протист

- •2. 3. Черты экологии некоторых протозоев

- •3. 1. Особенности организации и классификация губок

- •3. 2. Строение и особенности кишечнополостных

- •3. 3. Классификация и черты экологии кишечнополостных

- •Тема 4. Общие особенности червей. Группа низших* червей

- •4. 1. Общие черты организации червей

- •4. 2. Плоские черви, их экология

- •4. 3. Особенности строения и жизни круглых червей

- •Тема 5. Немертины и высшие (кольчатые) черви

- •5. 1. Особенности немертин

- •5 2. Строение кольчатых червей

- •5. 3. Разнообразие кольчатых червей

- •Тема 6. Общая характеристика моллюсков

- •6. 1. Особенности организации моллюсков

- •6. 2. Классификация и характеристика классов

- •6. 3. Экология отдельных представителей типа

- •Тема 7. Жабродышащие и хелицеровые членистоногие

- •7. 1. Черты организации членистоногих

- •7. 2. Классификация, особенности строения и экологии ракообразных

- •Разнообразии ракообразных

- •7. 3. Особенности паукообразных

- •7.4. Разнообразие паукообразных

- •Тема 8. Общая характеристика трахейнодышащих (трахейных)

- •8. 1. Биология многоножек

- •Броненосцы Многосвязы

- •8. 2. Обзор класса насекомых

- •8. 3. Разнообразие насекомых

- •Тема 9. Тип иглокожие

- •Тема 10. Хордовые животные

- •10. 1. Общая характеристика хордовых

- •10. 2. Классификация хордовых и черты строения бесчерепных

- •10. 3. Круглоротые и хрящевые рыбы

- •Тема 11. Биология и систематика костных рыб

- •11. 1. Строение костных рыб

- •11. 2. Классификация костных рыб

- •Тема 12. Общая характеристика класса амфибий* (земноводных)

- •12. 1. Строение тела земноводного

- •12. 2. Систематический обзор представителей класса

- •Углозубые

- •12. 3. Основные черты экологии земноводных

- •Тема 13. Организация и разнообразие пресмыкающихся (рептилий*)

- •13. 1. Морфология пресмыкающихся

- •13. 2. Обзор представителей класса рептилий

- •13. 3. Образ жизни пресмыкающихся

- •Тема 14. Класс птиц, особенности и экология

- •14. 1. Описание строения птиц

- •14. 2. Систематический обзор представителей класса птиц

- •14. 3. Черты экологии птиц

- •Тема 15. Основные особенности млекопитающих

- •15. 1. Общие черты млекопитающих

- •15. 2. Систематический обзор класса

- •15.3. Особенности экологии зверей

- •16. Некоторые понятия и закономерности экологии животных

- •Структурирование живых систем в экологии

- •16. 2. Экология особи – аутэкология

- •16. 3. Экология отдельных популяций – популяционная экология

- •16. 4. Экология сообществ – биоценология

- •1. Органы пищеварения

- •2. Органы выделения

- •3. Органы дыхания

- •4. Кровеносная система

- •5 Нервная система

- •Литература для написания рефератов

- •Практические задания

- •Программа проведения полевой практике по зоологии Пояснительная записка

- •Темы экскурсий

- •Фауна полосы отчуждения (резерваты для выживания и размножения животных в городе)

- •Разнообразие животных в городском парке (результат искусственного увеличения видового разнообразия продуцентов)

- •Животные – потребители нектара и опылители растений городских газонов и цветников

- •Рекомендуемая литература

- •Глоссарий

- •Материалы тестовой системы

- •Содержание и структура тестовых материалов Тематическая структура

- •Содержание тестовых материалов

- •1.Охрана и рациональное использование животных

- •2.1.3. Общее о простейших

- •2.2.Губки

- •2.3.Кишечнополостные

- •2.4.Круглые и плоские черви

- •2.5.Кольчатые черви

- •2.6.Моллюски

- •2.7.Членистоногие

- •2.7.1. Насекомые

- •2.7.2. Паукообразные

- •2.7.3. Ракообразные

- •2.8.3. Амфибии

- •2.8.4. Рептилии

- •375. Задание {{ 821 }} тз № 528

- •2.8.5. Птицы

- •2.8.6. Млекопитающие

- •2.9. Все типы животных

- •3.Эволюция животного мира

- •4.Экология животных

- •4.1.Общая экология

- •4.2. Приспособления животных к среде обитания

- •5. Зоология как раздел биологии

- •6. Принципы зоологической систематики

7. 2. Классификация, особенности строения и экологии ракообразных

Тип членистоногие образует три подтипа: Жабродышашие, Хелицеровые и Трахейнодышащие. Древнейшие членистоногие образовывали отдельный подтип – Трилобитообразные с единственным классом – Трилобиты и вымерли в конце палеозоя (около 250 млн. лет назад). Их насчитывалось более 10 тыс. видов

Тип Членистоногие

Подтип Жабродышашие

Класс Ракообразные (5 подклассов, 20 тыс. видов)

Подкласс Жаброногие (2 отр.)

Отряды Жаброноги

Листоногие

Подкласс Максиллоподы (5 отр.)

Отряды Усоногие

Веслоногие

Подкласс Высшие раки (14 отр.)

Отряды Раки-богомолы

Равноногие

Разноногие

Эвфаузиды

Десятиногие

Подтип Хелицеровые

Класс Меростомовые (5 видов)

Класс Паукообразные (13 отр., 60 тыс. видов)

Отряды Скорпионы

Сольпуги

Сенокосцы

Пауки

Клещи (3 отр., 20 тыс. видов)

Познакомимся с общими особенностями строения ракообразных. По числу видов представители этого класса занимают одно из первых мест в фауне морских и пресноводных водоемов. Они обитают как на дне, так и в толще воды. Встречаются в прибрежных мелководьях и на океанских глубинах до 11 км. Приспособились жить они и в пресных водоемах и в очень соленых озерах. Есть и такие, что перебрались жить на сушу. Всего известно более 20 тысяч видов этих животных. Размеры их изменяются в широких пределах от миллиметра до метровой длины (рис. 12).

Тело ракообразных обычно сегментировано и разделяется на три отдела голову, грудь и брюшко. Голова состоит из пяти сегментов, каждый из которых несет свои конечности, превратившиеся в головные придатки. Это антеннулы и антенны. За ними следуют три задних головных сегмента с их видоизмененными конечностями, превратившимися в ротовые придатки (мандибулы, 2 пары максилл). Если число головных сегментов у ракообразных всегда постоянно, то количество грудных и брюшных очень изменчиво. У некоторых ракообразных головной и грудной отделы срастаются, образуя головогрудь, прикрытую общим щитком карапаксом. Каждый сегмент тела несет пару конечностей, но у многих ракообразных брюшные конечности редуцируются. Основными функциями конечностей ракообразных следует считать – двигательную, дыхательную, а также функцию улавливания пищи и передачу ее к ротовому отверстию. У большинства ракообразных наблюдается специализация конечностей. Так, при слиянии сегментов головного отдела их конечности приобретают промежуточное строение между ротовыми придатками и ходильными ногами. Такие конечности получили название ногочелюстей

Скелет ракообразных наружный, тело и конечности покрыты хитиновым панцирем, твердость которого увеличивается за счет присутствия в нем извести. Окраска раков зависит от пигментных зерен, находящихся в толще покровов. Из нескольких обычно присутствующих пигментов наиболее стоек красный.

Мускулатура ракообразных, как и у всех членистоногих, состоит из отдельных, метамерно расположенных мышц

Центральная нервная система, как и у кольчатых червей, представлена надглоточным ганглием, окологлоточными тяжами и двойным брюшным нервным тяжем с парой сближенных между собой ганглиев в каждом сегменте. В случае слияния сегментов сливаются и их ганглии. У крабов, например, все ганглии брюшной цепочки сливаются в один мощный нервный центр

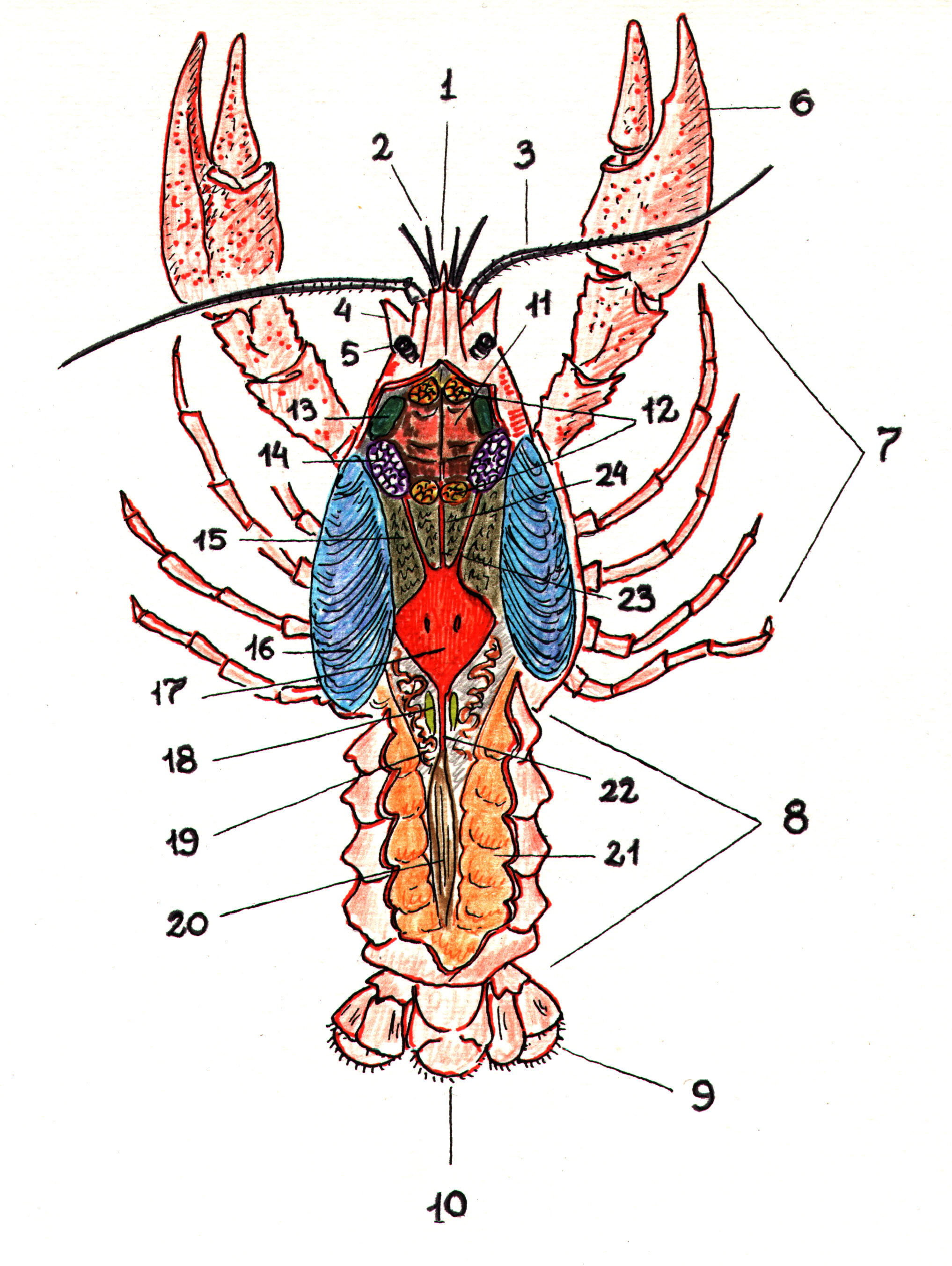

Рис.12 Строение ракообразных (речной рак)

1 – рострум 2 - первые антенны 3 - вторые

антенны 4 - экзоподит вторых антенн 5 -

стебельчатый глаз 6 - первая пара ходильных

нор

7 -

ходильные ноги 8 - брюшко (брюшных ножек

не видно) 9 - последняя (шестая) пара

брюшных ножек 10- тельсон (анального

отверстия не видно) 11 – желудок 12-

передние и задние мускулы желудка 13-

выделительная (антеннальная) железа

14- мускул мандибул 15- hepatopancreas

16- жабры 17-сердце 18-семенник 19- vasdeferens

20- задняя кишка (анального отверстия не

видно) 21- мускулы брюшка 22- артерия

dorsalis

pteica-

23- артерия laterales

cephalicae

24- аорта mediana.

– рострум 2 - первые антенны 3 - вторые

антенны 4 - экзоподит вторых антенн 5 -

стебельчатый глаз 6 - первая пара ходильных

нор

7 -

ходильные ноги 8 - брюшко (брюшных ножек

не видно) 9 - последняя (шестая) пара

брюшных ножек 10- тельсон (анального

отверстия не видно) 11 – желудок 12-

передние и задние мускулы желудка 13-

выделительная (антеннальная) железа

14- мускул мандибул 15- hepatopancreas

16- жабры 17-сердце 18-семенник 19- vasdeferens

20- задняя кишка (анального отверстия не

видно) 21- мускулы брюшка 22- артерия

dorsalis

pteica-

23- артерия laterales

cephalicae

24- аорта mediana.

В качестве органов чувств у ракообразных функционируют глаза, статоцисты, а также расположенные на антеннулах и антеннах многочисленные щетинки, которые служат органами обоняния и осязания. Глаза сложные, часто стебельчатые или сидячие. Статоцисты – обычно располагаются при основании антенн, они имеют вид пузырьков, внутри которых располагаются чувствительные хитиновые волоски. В таком пузырьке имеется одна или несколько песчинок, которые при изменении положения тела раздражают волоски и тем самым сигнализируют о положении тела. Работа статоциста способствует согласованности движений рака.

Пищеварительная система начинается сотовым отверстием, расположенным на брюшной стороне головы, обычно на некотором расстоянии от переднего ее конца. Передний отдел кишечника состоит из прямого пищевода, расширяющегося в желудок. Желудок высших раков разделен на две камеры: кардиальную и пилорическую. В кардиальной пища размельчается в пилорической – фильтруется. За желудком следует обычно очень короткая кишка – средняя. В нее открываются протоки пищеварительной железы выделяющей пищеварительные ферменты. Средняя кишка переходит в заднюю, которая заканчивается анальным отверстием

Кровеносная система ракообразных построена по-разному. У большинства есть сердце, иногда имеющее вид длинного спинного сосуда. Иногда оно короткое и мешковидное. У мелких ракушечных и веслоногих сердце отсутствует. У высших раков от сердца отходит 7 или 8 артерий. Кровь из них выливается в лакуны. Сердце лежит внутри околосердечной сумки. Кровь синяя, красноватая или бесцветная. Окисление крови происходит в жабрах или у поверхности тела, после чего она поступает в околосердечную сумку, потом в сердце, а из него в артерии.

Дыхательная система устроена по-разному. Ракообразные живут в воде и дышат растворенные в ней кислородом. У некоторых из них нет специальных органов дыхания, они дышат поверхностью тела. Обычно же роль органов дыхания выполняют специальные выросты – жабры, сидящие у основания грудных или брюшных ножек. Когда ракообразные живут на суше, у них на брюшных ножках развиваются трахеи.

Выделение у раков осуществляется при помощи фагоцитов крови. Участвует в нем и эпителий пищеварительной железы. Кроме того, выделение производится с помощью метанефридиальных, антеннуальных и максиллярных желез.

Система размножения. В подавляющем большинстве случаев ракообразные раздельнополые животные, причем самцы даже внешне отличаются от самок. Половые железы – яичники и семенники – парные образования. Они открываются наружу парным отверстием на брюшной стороне. Обычно – при основании конечностей шестого грудного сегмента – яйцеводы, а при основании восьмого – семяпроводы. Спаривание заканчивается прикреплением сперматофора (капсула со сперматозоидами) близ половых отверстий самки. После чего партнеры расходятся. Самка приступает к метанию икры, причем вместе с ней выделяется и секрет, растворяющий оболочку сперматофора. Так осуществляется наружное оплодотворение. Из яйца развивается общая для всех ракообразных личинка – науплиус. (У некоторых раков все личиночные стадии проходят в яйце и развитие, таким образом, происходит без превращения). У других науплиус, приступив к самостоятельному существованию, растет, и в процессе метаморфоза задняя часть его тела вместе с зоной роста отодвигается назад, образуя новые сегменты. Постепенно личинка превращается в молодого рака.