- •1. Архитектура, политика, религия

- •2. Тема ордера в различных архитектурных стилях (понятие стиль и стилизация)

- •3. Понятие синтеза искусств, ансамбля в архитектуре. Интерьер и экстерьер.

- •4. Архитектор и его творческий диапазон.

- •5. Стиль модерн (от эклектики к интернациональному модерну). Школы и персоналии.

- •6. Русская архитектура конца XIX нач. XX вв. Стили и течения.

- •7. Конструктивизм. Принципиальное отличие от европейского функционализма.

- •8. Совокупность условий и факторов, повлиявших на формирование «современной» архитектуры

- •9. Художественный язык современной архитектуры

- •10. Современное искусство и архитектура. Диалектика развития

- •11. Постгуманизм в условиях глобализации. Электронное барокко

- •12. Современные течения в архитектуре.

- •13. Архитектура Тюмени. Деревянная резьба. Барокко, классицизм, модерн.

- •14. Понятие дизайна в архитектуре.

- •15. Древнейшие города мира

- •2. Катал Хаюйюк, Южная Анатолия. Жилой дом родовой общины. Неолит, VII тысячелетие до н. Э. Реконструкция. План, аксонометрия

- •4. Стоунхендж. Мегалитические сооружения в юго — западной Англии, возникновение которых относится к 1900 — 1600 гг. До н. Э. Сооружение ориентировано на восход солнца в день летнего солнцестояния

- •16. Градостроительство в эпоху античности

- •1. Градостроительство Древней Греции

- •Тимгад. Город в Северной Африке (основан при Траяне в начале II в. Н. Э. ) 1-форум; 2-театр; 3-Капитолий; 4-базилика; 5-большие северные термы; 6-б-«декуманус максимус»; 7-7-кардо

- •17. Европейские города в эпоху средневековья

- •18. Средневековые города Востока

- •«Запретный город»

- •19. Древнерусское градостроительство Первобытно-общинные поселения древних славян

- •Праславянское поселение у села Пустынка на Днепре XV-XII вв. До н.Э

- •Екимауцкое городище на Днестре Для первобытно-общинных славянских городищ были характерны некоторые общие признаки:

- •Градостроительство Киевской Руси

- •Структура городов

- •Типология застройки

- •Русские города периода феодальной раздробленности Руси

- •Новгород

- •Типология застройки

- •20. Градостроительство в Западной Европе XV – XVII вв.

- •«Идеальные города»

- •21. Русское градостроительство XV – XVII вв.

- •Генеральный план Тульского кремля и посада конца XVI в. Реконструкция н. Н. Годлевского и в. В. Косточкина

- •1. Классификация зданий и основные его части. Основные конструктивные схемы.

- •2. Стпндартизация и типизация конструкций зданий. Единая модульная система (емс).

- •3. Основания. Классификация оснований и требования, предъявляемые к ним.

- •4. Фундаменты. Классификация, конструкции фундаментов и требования, предъявляемые к ним.

- •6. Перекрытие и полы. Требования, предъявляемые к ним.

- •7. Крыши и кровли. Классификация, конструкции фундаментов и требования, предъявляемые к ним.

- •8. Перегородки. Классификация и конструкции перегородок. Требования, предъявляемые к ним.

- •9. Лестницы. Классификация лестниц. Требования, предъявляемые к ним.

- •10. Деформационные швы зданий. Виды деформационных швов, случаи применения.

- •11. Окна и двери. Классификация и требования, предъявляемые к ним.

- •12. Виды нагрузок. Их классификация. Понятия конструктивной жесткости здания.

- •13. Архитектурно-строительный проект и стадии его разработки. Тэп проектных решений

- •14. Пространственные конструкции. Кассификация и требования, предъявляемые к ним.

- •15. Механизированные средства связи между этажами.

- •1. Понятие о ландшафте. Компоненты ландшафта. Типы озелененных территорий города.

- •2 . Основные принципы создания регулярного парка. На примере Версальского парка.

- •Регулярный стиль паркового ландшафта, который часто называют также французским – это детище эпохи абсолютизма.

- •История создания и композиционные особенности Версальского парка.

- •Укрепление берегов и склонов, берегоукрепление

- •Укрепление габионами

- •Укрепление склонов объемной георешеткой

- •У крепление геоматами

- •5. Ландшафтный дизайн жилой среды. Жилые пространства и транспорт. Примеры.

- •6. Средства ландшафтного дизайна современных садов и парков. Примеры

- •1. Социальные основы развития жилища.

- •2. Классификация жилища. Основные типы зданий

- •3.Состав помещений современной квартиры. Зонирование квартир. Приведите примеры

- •4. Принципы построения квартир жилого дома. Примеры.

- •5. Начертите схему незадымляемой лестничной клетки. Условия её применения

- •6. Нормали планировочных элементов квартиры (кухонь, санузлов, жилых помещений).

- •1. Ниша

- •2. Рабочая

- •7. Зависимость решения фасадов жилого дома от архитектурно-планировочных решений. Приведите примеры

- •8. Жилище за рубежом. Приведите примеры

- •9. Перспективные типы жилища. Приведите примеры

- •10. Реконструкция и модернизация жилых зданий. Принципы, примеры

- •2. Классификация общественных зданий. Приведите примеры

- •3. Функциональная связь между группами помещений и внутри групп - основа планировки общественного здания. Приведите примеры

- •4. Строительно-физические особенности проектирования общественных зданий. Условия видимости, освещение, акустика. Приведите примеры

- •5. Нормали планировочных элементов общественных зданий, в т.Ч. И для обслуживания инвалидов. Приведите примеры

- •Общественные здания оборудуются уборными.

- •6. Особенности большепролётных конструкций покрытия зальных помещений общественных зданий. Приведите примеры

- •7. Особенности проектирования детских дошкольных учреждений и школ

- •8. Особенности проектирования зданий торговли, в т.Ч. Универмагов и универсамов

- •9. Особенности проектирования кинотеатров

- •Группы помещений:

- •1. Зрительного комплекса

- •3. Служебно-хозяйственных помещений

- •10. Особенности проектирования театров

- •11. Особенности проектирования спортивных зданий и сооружений

- •Открытые плоскостные спортивные сооружения.

- •12. Особенности проектирования лечебно-профилактических зданий

- •Функциональная схема.

- •13. Особенности проектирования зданий на транспорте

- •Расположение групп

- •Аэровокзалы

- •14. Общественные здания за рубежом. Приведите примеры

- •Экономика.

- •Реклама

- •15. Реконструкция и модернизация общественных зданий. Принципы, примеры

- •1. Основные предпосылки развития районной планировки

- •2. Оценка отечественного опыта развития районной планировки

- •3. Опыт районной планировки за рубежом

- •4. Понятия и термины. Задачи создания целостной научной теории районной планировки

- •5. Методологические основы районной планировки. Системный подход, кибернетический подход, информационный подход.

- •1. Системный подход

- •6. Районная планировка и районирование. Районы - объекты районной планировки

- •Территориальные рамки районной планировки

- •Объективный характер районов — объектов районной планировки

- •Районная планировка и местное самоуправление

- •Место районной планировки в таксономической системе исследований и проектирования районных комплексов разного ранга

- •7. Методологические основы районной планировки. Проблемы прогнозирования

- •8. Формирование основной планировочной концепции района. Население, расселение

- •9. Развитие территориальной структуры производительных сил района

- •10. Планировочные аспекты развития интеллектуального потенциала россии

- •11.Территориальные ресурсы и их использование

- •12. Проблемы защиты воздушного бассейна от загрязнения

- •13.Особенности и проблемы районной планировки районов различных типов. Городские агломерации

- •14. Районы сосредоточения промышленных ресурсов

- •Расселение в районах добывающей промышленности.

- •15. Особенности и проблемы районной планировки районов различных типов. Сельскохозяйственный районы.

- •16. Особенности и проблемы районной планировки районов различных типов. Районы отдыха

Тимгад. Город в Северной Африке (основан при Траяне в начале II в. Н. Э. ) 1-форум; 2-театр; 3-Капитолий; 4-базилика; 5-большие северные термы; 6-б-«декуманус максимус»; 7-7-кардо

Оценивая в целом градостроительство второй половины IV — конца II вв. до н. э., можно сказать, что за этот период в нем появились новые черты, обусловленные дальнейшим развитием рабовладельческого общества, образованием крупных монархических государств, объединивших в своем составе многочисленные народы Востока и Запада. Централизация и сосредоточение в ее руках богатств и массы рабов делало возможным исполнение самых грандиозных замыслов. В этот период строились целые столичные города с большими административными и общественными площадями, роскошными дворцами правителей, торговыми и военными гаванями и водопроводами. В них сооружались центры науки и искусства — мусейоны, библиотеки, театры, многочисленные стадионы, бани, устраивались сады и парки.

Регулярное градостроительство приобрело новые черты, которые заключались в развитии главных городских пространств, в стремлении к созданию архитектурно насыщенных городских центров, Городские пространства стали в этот период самостоятельной архитектурной темой

Значительного развития достигли городские ансамбли, расположенные в разных уровнях, которые несмотря на сложность рельефа представляли собой единые архитектурные композиции.

Эллиниртические города славились своим благоустройством, наличием водопроводов, замощением главных улиц и площадей. В то же самое время в городах наблюдался резкий контраст между жилищами богатых и бедных жителей. В жилой архитектуре этого времени наметились несколько типов зданий. Жилые дома социальной верхушки городского общества строились по подобию дворцов — все помещения группировались вокруг перистиля. Жилые дома бедняков более походили на лачуги. В этот период появились в крупных городах (в Александрии, Тире) многоэтажные дома для сдачи помещения внаем городской бедноте. Большое распространение получили виллы.

17. Европейские города в эпоху средневековья

Последующие столетия характеризуются отходом от регулярных прямоугольных планов городов.

В эпоху феодальных отношений с узкособственническими интересами, раздробленностью территории не мог активно развиваться социальный аспект расселения. Вместо централизованной власти появились местные властители, некому было заботиться о единых принципах планировки.

Э то

был период, когда строились

крепости, замки и города-бастионы;

одновременно появились признаки

перерождения регулярных городов,

заложенных ранее по принципу лагерного

поселения. Их

рост происходил стихийно, без

предварительных градостроительных

решений;

связи между новыми и старыми районами

города порождали паутину улиц и проездов,

характерную для неорганизованно

разрастающихся городов. При этом

центростремительные силы приводили

к радиально-кольцевому

плану

как результату спонтанного развития

и «сердцевина» города превращалась в

центр стихийно складывающегося

поселения.

то

был период, когда строились

крепости, замки и города-бастионы;

одновременно появились признаки

перерождения регулярных городов,

заложенных ранее по принципу лагерного

поселения. Их

рост происходил стихийно, без

предварительных градостроительных

решений;

связи между новыми и старыми районами

города порождали паутину улиц и проездов,

характерную для неорганизованно

разрастающихся городов. При этом

центростремительные силы приводили

к радиально-кольцевому

плану

как результату спонтанного развития

и «сердцевина» города превращалась в

центр стихийно складывающегося

поселения.

Судьба европейских городов этого периода (IX—X вв. н.э.) складывалась по-разному. Некоторые из них возрождались на месте древних римских поселений. Глядя на планы таких городов, как Флоренция или Милан, нетрудно опознать в центральном ядре фрагменты регулярной древнеримской планировки. Большая же часть средневековых городов возникает на «чистом месте», являясь для своего времени тем, что мы называем сегодня новыми городами. Нередко такой город образуется около хорошо защищенного замка феодала или монастыря, которые служили убежищем для окрестного населения в периоды частых тогда войн и междоусобиц. Наряду с этим важнейшим фактором возникновения, особенно древнерусских городов, таких как Москва, Новгород, Ростов Великий и др., были природные условия: топография местности, излучина реки и т.п.

Сначала средневековый город был разбросанным, состоял из нескольких относительно обособленных районов, разделенных участками природного ландшафта или сельскохозяйственными угодьями. Однако требования обороны заставляли обносить территорию города хорошо укрепленными стенами. Свободные земли в черте городских укреплений быстро застраивались — город становился компактным.

Таким образом, независимо от того, с чего начинал средневековый город свое развитие (с остатков римского лагеря, с феодального замка или вообще «с нуля»), он в сравнительно короткое время, в большинстве случаев, приходил к стереотипной радиальной форме компактного плана.

П о мере того, как город расширял свои границы, одних только радиальных связей становилось недостаточно. Появляются поперечные, кольцевые связи. Самым подходящим резервом для их создания становились постепенно терявшие свое оборонительное значение кольца городских укреплений. Впоследствии так было в Париже, Милане, Вене. Так было и в Москве, где на месте стен Белого города пролегло Бульварное кольцо, а на месте земляных валов — Садовое.

Естественно сформировавшийся радиально-кольцевой план средневекового города представляет собой искривленную решетку, которая, в отличие от равномерной ортогональной решетки, свернута в наиболее компактную форму около главного центра. Рост поселений вокруг одного центра можно сравнить с образованием годовых колец ствола дерева.

В XII в. на севере Франции зарождается готический стиль, «создавший систему форм и новое понимание организации пространства и объемной композиции». Градостроительство того времени также можно назвать пространственным. Любая новая постройка увязывалась с условиями существующего окружения, а неотъемлемой задачей стало стремление к решению ансамбля.

Действительно, город в средние века развивался не в каком-то заранее определенном стиле и не на основе зафиксированного на бумаге двухмерного плана, а на основании той трехмерной картины, которая представлялась архитектору в его воображении. С точки зрения эстетического восприятия городского пространства это был наилучший способ проектирования.

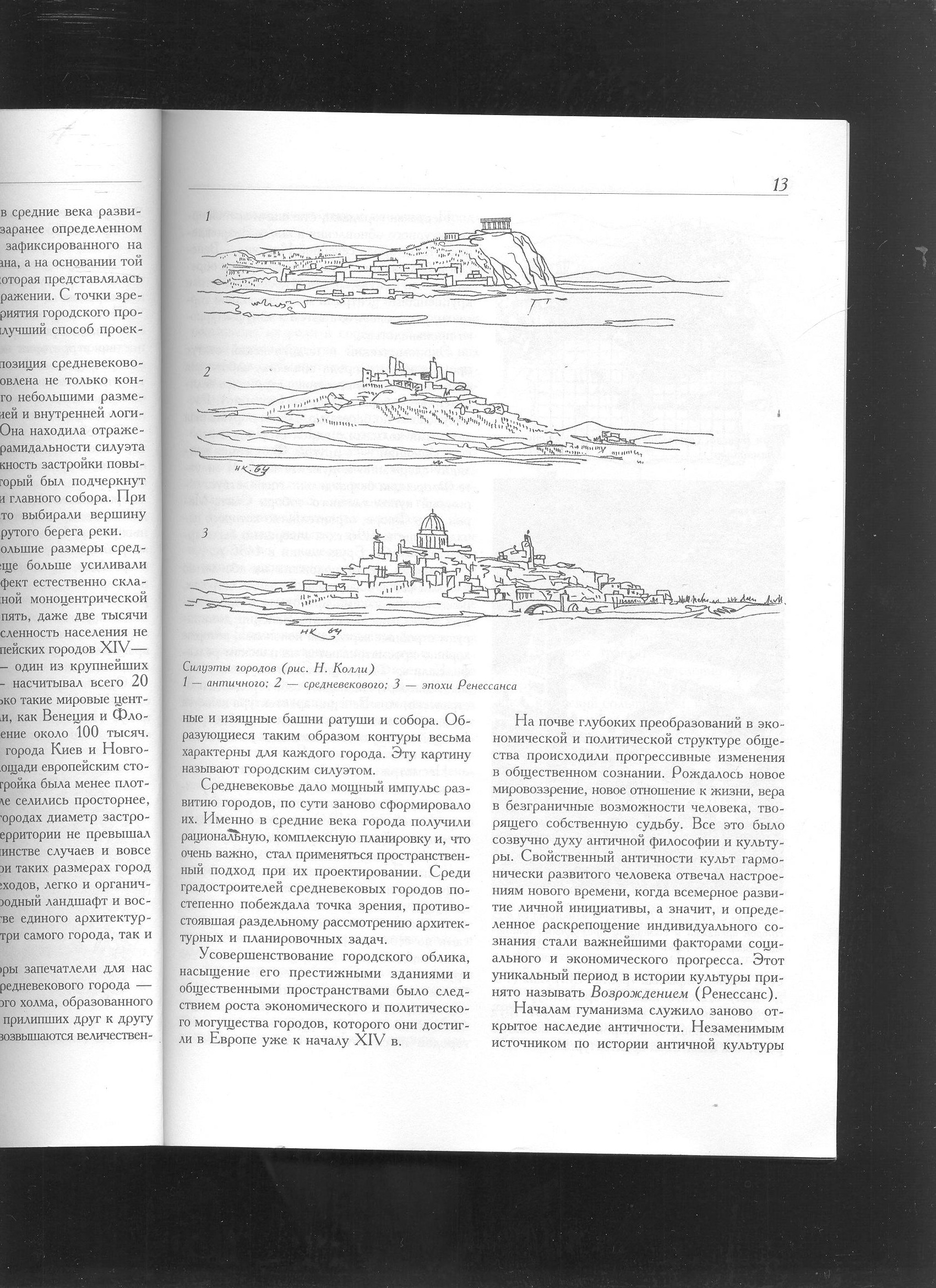

Центрическая композиция средневекового города была обусловлена не только конфигурацией плана и его небольшими размерами, но и всей историей и внутренней логикой его становления. Она находила отражение, в частности, в пирамидальности силуэта города, поскольку этажность застройки повышалась к центру, который был подчеркнут доминантами ратуши и главного собора. При этом для центра часто выбирали вершину холма или излучину крутого берега реки.

Сравнительно небольшие размеры средневековых городов еще больше усиливали пространственный эффект естественно складывающейся органичной моноцентрической планировки. Десять, пять, даже две тысячи человек — такова численность населения не самых маленьких европейских городов XIV— XV вв. Нюрнберг — один из крупнейших городов Германии — насчитывал всего 20 тысяч человек. И только такие мировые центры ремесел и торговли, как Венеция и Флоренция, имели население около 100 тысяч. Крупнейшие русские города Киев и Новгород не уступали по площади европейским столицам, однако их застройка была менее плотной: на Руси издревле селились просторнее, шире. Но и в таких городах диаметр застроенной в черте стен территории не превышал 2—3 км, а в большинстве случаев и вовсе был меньше 1 км. При таких размерах город был удобен для пешеходов, легко и органично вписывался в природный ландшафт и воспринимался в качестве единого архитектурного целого как изнутри самого города, так и снаружи.

Старинные гравюры запечатлели для нас характерный облик средневекового города — подобие искусственного холма, образованного плотным скоплением прилипших друг к другу домов, над которыми возвышаются величественные и изящные башни ратуши и собора. Образующиеся таким образом контуры весьма характерны для каждого города. Эту картину называют городским силуэтом.

Средневековье дало мощный импульс развитию городов, по сути заново сформировало их. Именно в средние века города получили рациональную, комплексную планировку и, что очень важно, стал применяться пространственный подход при их проектировании. Среди градостроителей средневековых городов постепенно побеждала точка зрения, противостоявшая раздельному рассмотрению архитектурных и планировочных задач.