Каролингское возрождение.

В 800 году в результате длительного и постепенного возвышения Франкского королевства среди других варварских королевств король Карл I Великий был коронован в Риме Папой Львом III и стал императором огромной державы, первой Империи Средневековья, включавшей современную Францию, Южную и Западную Германию, современную Бельгию и Голландию, Среднюю и Северную Италию, Северную Испанию.

Эта Империя была первым европейским государством с централизованной властью, с целенаправленной политикой, с программно создаваемыми идеологией и искусством.

Культурный подъем в империи Карла Великого и его преемников на территории современных Франции и Германии в VII-IX вв. позднее был назван «Каролингским возрождением». В своем правлении Карл Великий опирался на две социальные силы — военное сословие и церковь, и этим заложил основы будущего общественного развития. Наделяя своих военачальников землями, он предопределил формирование класса феодалов, а основывая и укрепляя монастыри, превращая их в административные и военные центры, он ввел церковь в государственную систему и заключил на многие века ее союз со светской властью. Карл Великий был выдающейся личностью, властелином, понимавшим необходимость просвещения. Он окружил себя людьми образованными и покровительствовал искусству. Он сознательно культивировал среди приближенной к нему знати античные формы образованности: в школе, основанной им, дети вельмож обучались вместе с его сыновьями поэзии, риторике, диалектике, астрономии. При его дворе создавались хроники и жизнеописания, латынь очищалась от варварских примесей, становясь ближе к языку римлян. Искусство следовало римским образцам, Империя приобщалась в своем художественном творчестве к достижениям поздней античности, стремясь возродить в новом облике величие Древнего Рима. Поэтому эпоху Карла Великого иногда называют «каролингским возрождением».

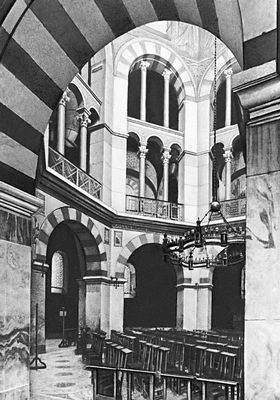

Если до IX века каменные сооружения возводились в Европе лишь изредка и имели очень скромные масштабы, то в эпоху Карла Великого каменное строительство стало нормой. Особого развития достигло строительство монастырей. Как правило, монастыри представляли сложный архитектурный комплекс, центром которого являлась базилика с ризницей при ней и библиотекой со скрипторием.

Церковные здания каролингской эпохи обладают чертами, которые не восходят к античности, но порождены новыми социальными и культовыми потребностями и указывают на будущее. Так, между трансептом и апсидой каролингской базилики часто возникает промежуточное пространство, благодаря которому здание принимает форму латинского креста. Но, быть может, самым важным новшеством каролингской архитектуры явились башни, почти не встречавшиеся в средиземноморской архитектуре, слитые с телом здания, вырастающие как по сторонам фасада, так и над средокрестием, пересечением трансепта и нефа. И верхние части, обычно деревянные, не всегда гармонировали с каменной кладкой здания, но благодаря башням уже наметился тот силуэт здания, который стал типичным для западноевропейского храма в романскую эпоху.

Огромное расширение социальных функций искусства предвещало возникновение повествовательной монументальной живописи. В императорских указах значилось: «живопись допустима в церквах для того, чтобы неграмотный мог прочитать на стенах то, что он не может узнать из книг». Теперь искусство могло быть использовано как средство просвещения и поучения, светского и религиозного.

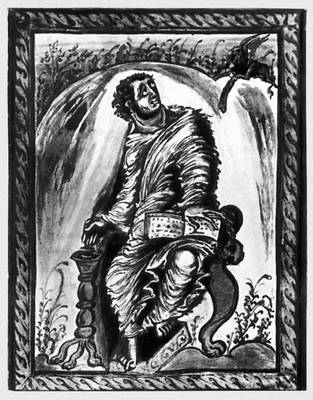

Наблюдается переход от варварской орнаментики к изобразительному и антропоморфному искусству. Важным и перспективным новшеством для европейского искусства стали антикизирующие (антик - "античный", "древний") изображения евангелистов в каролингской миниатюре. Свои черты евангелисты унаследовали от античных философов: в монастырских скрипториях копировались миниатюры с их изображениями.

Влияние позднеантичной художественной культуры в монументальной живописи проявлялось в наличии фонов с изображением классической архитектуры, в более или менее правильных пропорциях фигур, в их светотеневой моделировке, в естественности поз и движений. Но вместе с тем были в ней экспрессивность, напряженность повествования — это новые черты, свойственные уже западноевропейскому Средневековью.

Помимо явно антикизирующих миниатюр в эту эпоху встречаются произведения, в которых осуществился чрезвычайно плодотворный синтез античной изобразительности и пластичности с динамичностью раннесредневекового изобразительного мышления. Страстным динамизмом проникнуты миниатюры знаменитой Утрехтской псалтыри, названной так по месту ее хранения — Университетской библиотеки в Утрехте. Сто шестьдесят пять миниатюр иллюстрируют тексты псалмов, полные метафор и сравнений. Все в этих сценах — и маленькие фигурки людей, животных, и очертания холмов и деревьев — преувеличенно подвижно, создано стремительными и беглыми штрихами пера, но вместе с тем уверенно и точно обрисовывающими и строение человеческого тела, и его жест. Здесь беспредметный прежде динамизм персонифицируется, превращается в экспрессию человеческого образа, начинает восприниматься как излучение духовной энергии персонажа, что станет главной целью всего последующего средневекового искусства, вплоть до готики.

VII век оказался временем больших бедствий для Европы. Из Скандинавии в Западную Европу двинулись норманны, с востока — венгры, от Средиземноморья — арабы. Грозны и разрушительны были эти нашествия, особенно норманнов. В непрерывных войнах гибли очаги культуры и памятники искусства, расхищались несметные богатства, накопленные во дворцах и монастырях. Феодальные распри ускоряли распад каролингской государственности.

Правители каролингского государства, искусственного объединения разноязычных народов и племен, не могли утвердить на длительное время ни новый порядок, ни новое искусство, которое за свой недолгий расцвет многое возродило из пепла, многое почерпнуло из самых различных культур, но так и не создало новой законченной системы, хотя его достижения уже предвещали возможность такой системы.

В это время культурная жизнь теплилась лишь на окраинах Европы, в Испании и Англии. Единственным памятником культуры этого времени оставалась книга. Знаменательно, что самой популярной книгой стал Апокалипсис — откровение евангелиста Иоанна, предвещающее гибель человечеству за его грехи.