- •Глава 1. Теоретические основы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и их последствий

- •1.1.Общие положения

- •1.2. Законы поражения

- •1.2.1. Координатный закон поражения

- •1.2.2.Параметрический закон

- •1.2.3 Показательное (экспоненциальное) распределение

- •Глава 2. Прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций природного характера

- •2.1. Прогнозирование обстановки в районе землетрясений

- •2.2. Прогнозирование наводнений

- •2.3. Прогнозирование селевых потоков

- •2.4. Прогнозирование снежных лавин

- •2.4.1. Расчет основных параметров лавин

- •2.5. Прогнозирование опасных атмосферных явлений

- •Глава 3. Прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных взрывными явлениями

- •3.1. Поражающие факторы взрывов. Расчетные зависимости основных параметров поражающих факторов

- •3.2.Оценка воздействия взрывов на людей и различные объекты

- •3.3. Примеры решения задач

- •Глава 4. Прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на химически опасных объектах

- •4.1. Общая характеристика аварийно химически опасных веществ (ахов)

- •4.2. Основные расчетные формулы для характеристик зон химического заражения

- •4.3. Расчет количества и структуры пораженных

- •Глава 5. Прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на радиационно опасных объектах

- •5.1. Особенности радиоактивного загрязнения окружающей среды при авариях на радиационно опасных объектах

- •5.2. Основные расчетные зависимости для определения получаемых доз облучения

- •5.3. Примеры решения типовых задач по выявлению и оценке радиационной обстановки

- •Глава 6. Прогнозирование последствий аварий, связанных с пожарами

- •6.1. Общие положения

- •6.2. Пожар разлития

- •6.3. Горение парогазовоздушного облака

- •6.4. Горение зданий и промышленных объектов

- •6.5. Методические основы обоснования числа пожарно-спасательных депо

- •Глава 7. Прогнозирование устойчивости работы отдельных элементов объекта в чрезвычайных ситуациях

- •Основные положения по оценке устойчивости работы объектов экономики

- •Примеры оценки устойчивости некоторых элементов объекта

- •Приложения

- •Содержание

- •Глава 1. Теоретические основы прогнозирования чс и их последствий……..3

- •Глава 2. Прогнозирование последствий чс природного характера………….14

- •Рубцов Борис Николаевич Расчетно-графические задачи для исследования полей и уровней поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций

- •127994 Москва, ул Образцова, д.9, стр.9.

Глава 3. Прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных взрывными явлениями

3.1. Поражающие факторы взрывов. Расчетные зависимости основных параметров поражающих факторов

На объектах экономики взрыв может быть вызван: детонацией конденсированного взрывчатого вещества (ВВ); быстрым сгоранием (или детонацией) воспламеняющегося облака газа или пыли; разрушением сосуда со сжатым газом или перегретой жидкостью; смешиванием перегретых твердых веществ (расплава) с холодными жидкостями и другими причинами.

Взрыв несет потенциальную опасность поражения людей и разрушения (повреждения) различных объектов.

К поражающим факторам взрыва конденсированных ВВ, ГПВС, ПВС относятся: ударная волна; черное (тепловое) излучение (тепловая волна); осколочное действие; воздействие на окружение ядовитых газов, которые образуются при взрывах.

Поражающие факторы ядерного взрыва: ударная волна; световое излучение; проникающая радиация (поток гамма-излучения, γ-изл, и нейтронов, n0); радиоактивное загрязнение местности, приземного слоя атмосферы и объектов (РЗМ); электромагнитный импульс (ЭМИ).

Распределение энергии взрыва между поражающими факторами является сложной задачей, практически невозможной. В расчетах условились принимать, что по 50% от всей энергии, выделяемой при взрывах, расходуется на ударную волну и тепловое излучение. При таком подходе расчеты упрощаются, хотя величины выбираемых параметров для расчета заведомо несколько завышаются. Тогда защитные меры, принимаемые по этим расчетным данным, будут повышать их надежность защиты и устойчивость работы объектов в целом в ЧС.

Основные параметры поражающих факторов взрывов:

а) ударной волны – избыточное давление на фронте волны ΔPф, Па; удельный импульс волны в фазе сжатия J, Па·с; длительность фазы сжатия τ+, с; скоростной напор волны ΔPск, Па; избыточное давление в отраженной волне ΔРотр, Па; скорость фронта волны Vф, м/с; температура на фронте волны Tф; плотность воздуха на фронте волны ρф, кг/м3. Скоростной напор волны ΔРск определяет метательное действие волны, а ΔРф – барическое действие волны;

б) теплового излучения – радиус огненного шара Rош, м; время существования огненного шара tош, с; тепловой поток (энергетическая освещенность) q, Вт/м2; тепловая доза (тепловой импульс) Q, Дж/м2.

в) осколочного действия – начальная скорость осколка v0, м/с; радиус разлета осколков Rоск, м; пороговая скорость осколка массой m, кг по критерию тяжелого ранения человека и др.;

г) проникающей радиации при ЯВ – доза облучения Д, Зв (Гр); мощность дозы гамма-излучения Рγ, Гр/час (Зв/ч); плотность потока нейтронов Фn0, n0/м2 и др.

д) электромагнитного импульса при ЯВ – напряжения, наводимые ЭМИ в проводниках, В.

Основные расчетные формулы для определения величин параметров поражающих факторов взрывов.

1.Взрывы конденсированных ВВ и ЯВ

Массу заряда и мощность взрыва ВВ (ЯВ) принято оценивать тротиловым эквивалентом в килограммах, кг, или килотоннах, кт (1 кт=1000 кг).

Масса заряда ВВ (ЯВ) в тротиловом эквиваленте равна С = К∙Свв , (3.1)

где Свв - масса заряда данного ВВ, кг (кт); К- коэффициент пересчёта данного ВВ на тротиловый эквивалент, величина табличная или определяется зависимостью К= QВВ/QT . Здесь QВВ и QT – теплоты взрыва данного ВВ и тротила (QT = 4240 кДж/кг).

Мощность взрыва ВВ (ЯВ) в тротиловом эквиваленте (полный тротиловый эквивалент взрыва) определяется зависимостью

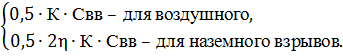

|

Ст

= |

* Для воздушного взрыва масса заряда и мощность взрыва численно совпадают. |

|

где 2η – поправочный коэффициент для наземного взрыва. Мощность наземного взрыва удваивается за счёт формирования полусферической волны и отражения части энергии от земли, а η учитывает расход энергии взрыва на деформацию и выброс грунта (образование воронки) и равна для: 0,95-1 – стальных плит; 0.85-0.95 - бетона; 0.8 – плотных грунтов; 0.6-0.65 – средних грунтов.

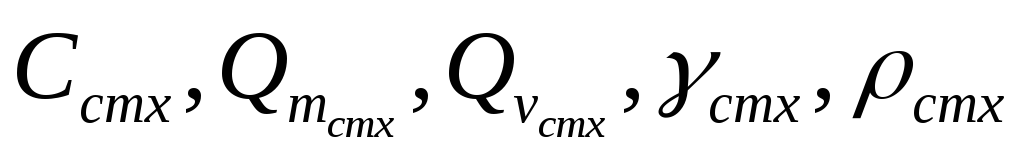

Параметры ударной волны и теплового излучения (в 3.29) взрывов определяются половинной мощностью взрыва (половиной тротилового эквивалента взрыва), называемым тротиловым эквивалентом по ударной волне - Сув, т.е. :

Сув

= 0,5∙Ст =  (3.3)

(3.3)

Избыточное давление РФ, кПа, для свободно распространяющейся сферической ударной волны определяется по формуле:

|

|

(3.4) |

где

![]() - приведённое расстояние (высота), м/кг1/3

и равное

- приведённое расстояние (высота), м/кг1/3

и равное

|

|

(3.5) |

|

|

(3.6) |

R – расстояние от эпицентра (центра) взрыва до заданного объекта, м.

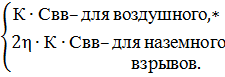

Удельный импульс волны в фазе сжатия

|

|

|

- для воздушного, |

(3.7) |

|

-для наземного взрывов. |

Длительность фазы сжатия τ+, с

|

|

|

- для воздушного, |

(3.8) |

|

- для наземного взрывов. |

Скоростной

напор волны

![]() (3.9)

(3.9)

Избыточное

давление в отраженной волне

(3.10)

(3.10)

Коэффициент отражения Котр = ΔРотр / ΔРф , Котр = 2…8 (до 13 при больших давлениях и для протяжённых объектов).

Безопасное расстояние действия ВУВ на людей:

Rбез

= Кв![]() ,

м (3.11)

,

м (3.11)

где Кв = 15 - для открытой местности и Кв = 9,3- в укрытиях;

CУВ, кг - тротиловый эквивалент по ударной волне воздушного или наземного взрыва (см. формулу 3.3).

Безопасным для открыто расположенного человека принимается давление

ΔРф = 7кПа (3.12)

Действие волны на объекты с учетом различных экранирующих и отражающих объектов

ΔРф = k1·k2·k3·ΔPф , (3.13)

где ki - табличные коэффициенты (только на здания и различные сооружения). При максимальных их значениях ΔРФдейств = 1,21·ΔРФ.

Взрывы подчиняются законам подобия, в основе которых лежит принцип кубического корня. Если известны ΔРФ и др. параметры ВУВ для заряда массой С1 на расстоянии R1, тогда те же давление и др. параметры волны для заряда массой С2 будут на расстоянии R2, т.е.

![]() (3.14)

(3.14)

-

Взрывы (детонация) ГПВС в открытом пространстве

а) Параметры детонационной волны

Начальный

объем и начальный радиус

![]() полусферического облака ГПВС

полусферического облака ГПВС

![]() ,

м3

, (3.15)

,

м3

, (3.15)

где Vа = 22,4 м3- объем киломоля идеального газа;

Сстх = Сстх%·10-2 - объемная концентрация газа в смеси;

µ2 - молярная масса, кг/моль;

Св - масса горючей компоненты, кг;

θ - коэффициент, учитывающий способ хранения продукта: 1-для газов при нормальном давлении; 0,5-для сжиженных газов под давлением; 0,1-для сжиженных охлаждением; 0,02...0,07-при растекании ЛВЖ.

![]() =

= ![]() ,м (3.16)

,м (3.16)

Тротиловый эквивалент наземного взрыва полусферического облака ГПВС

СТ = 2η·С·QТстх /QТ, кг, (3.17)

где С = ρстх·Vo - масса горючего облака, кг; QТстх - теплота взрыва горючего, Дж/кг; QТ - теплота взрыва тротила.

Избыточное (эффективное) давление детонационной волны

ΔР2 = 2(γстх - 1)Qт·ρстх – Р0, Па, (3.18)

где γстх - показатель адиабаты продуктов детонации; ρстх - плотность, кг/м3;

Р0-стандартное давление, Па. ΔРотр = 2,5ΔР2 - отраженная детонационная волна.

Vд

= ![]() - скорость детонационной волны, м/с; (3.19)

- скорость детонационной волны, м/с; (3.19)

tд=R0/Vд – время полной детонации облака. (3.20)

б) Параметры воздушной ударной волны

Максимальное избыточное давление ВУВ

![]() ;

;

![]() , (3.21)

, (3.21)

где

![]() и

R

-текущее расстояние, м.

и

R

-текущее расстояние, м.

Удельный

импульс,

![]()

![]() ;

;

![]() (3.22)

(3.22)

Уточнённый радиус зоны действия детонационной волны

![]() (3.23)

(3.23)

![]() ,

где

,

где

![]() - полный тротиловый эквивалент

взрыва. (3.24)

- полный тротиловый эквивалент

взрыва. (3.24)

-

-табличные

величины; «стх» - означает стехиометрический

состав.

-табличные

величины; «стх» - означает стехиометрический

состав. -

Стандартное давление

при

при

То = 288,16К, ρо = 1,225 кг/м3 воздуха (МСА-международная стандартная атмосфера).

-

На границе облака

при

при

3.Взрывы ГПВС (пылевоздушных смесей) в замкнутом объеме (помещениях)

Избыточное давление при взрыве ГПВС, состоящих из атомов C, H, O, N, Cl, Br, I, F.

(3.25)

(3.25)

где Pmax – максимальное давление взрыва стехиометрической ГПВС в замкнутом объёме (при отсутствии данных допускается принимать в расчётах Pmax=900 кПа);

C - масса горючего материала (газа, паров ЛВЖ или ГЖ), кг;

Z - коэффициент участия горючего во взрыве (Z=0,5 для ГГ; Z=0,3 - для ЛВЖ и ГЖ);

V –свободный объём помещения, м3(Vсв=0.8·V0, здесь V0 – полный объём помещения);

Г,Пстх – плотность газа или пара стехиометр. состава, кг/м3;

Сстх – стехиометрическая концентрация горючего материала, %(объёма);

Кн – коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиабатичность процесса горения(допускается принимать Кн=3);

Объём газа, вышедшего из аппарата Vа=0.01∙Р∙V, м3, где Р – давление в аппарате, кПа;

V – объём аппарата, м3.

Масса горючего материала С=Vа∙Г,Пстх, кг. (3.26)

Избыточное давление при взрыве других ГПВС и пылей

![]() (для

пыли в МПа), (3.27)

(для

пыли в МПа), (3.27)

где

С - масса горючего вещества, поступившего

в помещение в результате аварийного

вскрытия емкости (с учетом коэффициента

,

а для пыли - общая масса дисперсного

продукта), кг;

![]() -

теплота сгорания вещества, Дж/кг;

-

теплота сгорания вещества, Дж/кг;

![]() -

начальные давление, температура и

плотность воздуха в помещении (если они

не заданы, то допускается брать как для

МСА);

-

начальные давление, температура и

плотность воздуха в помещении (если они

не заданы, то допускается брать как для

МСА);

![]() -

удельная теплоемкость воздуха (допускается

принимать Cр=1,01·103Дж/кг·К);

Vсв

=0,8V0

- свободный объем помещения (за вычетом

объема оборудования); Z=0,5 - доля участия

продукта во взрыве с учетом негерметичности

помещения; Kн=2...3

- коэффициент, учитывающий негерметичность

помещения и неадиабатичность процесса

горения.

-

удельная теплоемкость воздуха (допускается

принимать Cр=1,01·103Дж/кг·К);

Vсв

=0,8V0

- свободный объем помещения (за вычетом

объема оборудования); Z=0,5 - доля участия

продукта во взрыве с учетом негерметичности

помещения; Kн=2...3

- коэффициент, учитывающий негерметичность

помещения и неадиабатичность процесса

горения.

При взрывах гибридных смесей ΔР = ΔР1 + ΔР2, т.е. общее давление определяется как сумма давлений от паров и пыли.

Если в формуле массу горючего вещества заменить через С = ρVсв, тогда

![]() (3.28)

(3.28)

.

4.Тепловое действие взрывов

А. Взрывы конденсированных ВВ, ГПВС и ЯВ

Радиус огненного шара и время его существования Rош , км и tош , с, определяются зависимостями

Rош=0.052С0.4

(3.29)

и

![]() (3.30)

,

(3.30)

,

где С – половина полного тротилового эквивалента воздушного или наземного взрывов, т.е.

а СТ в формуле (3.30) – полный тротиловый эквивалент воздушного или наземного взрыва (мощность взрыва).

Тротиловые эквиваленты воздушного или наземного взрывов выражаются в килотоннах, а радиус - в км.

Примечание. Для взрывов ГПВС радиус огненного шара Rош принимается равным уточненному радиусу зоны действия детонационной волны Rо , т.е. Rош= Rо .

Тепловой поток (энергетическая освещенность), Вт/м2

![]() (3.31)

(3.31)

где σ = 5,67·10-8 Вт/м2·К4 – константа Стефана-Больцмана; T=8000К – эквивалентная температура излучения огненного шара как черного тела;

σТ4=2,32·108 Вт/м2 – энергетическая светимость огненного шара;

K – коэффициент прозрачности атмосферы, K=0,12...0,96.

R – удаление объекта, м.

Тепловая доза (тепловой импульс, энергетическая экспозиция)

Q = q·t, Дж/м2 , где t, с – время облучения (экспозиции),

Q=qtош.. (3.32)

Б. Дефлаграционные взрывы (взрывное сгорание смесей)

Облака ГПВС, переобогащенные топливом, не детонируют, а интенсивно горят, образуя огненный шар.

Радиус огненного шара и время его существования

![]() , (3.33)

, (3.33)

где

C - масса испарившегося вещества, кг;

![]() -коэффициенты,

которые достаточно близки для жидких

ракетных топлив и сжиженных газов

-коэффициенты,

которые достаточно близки для жидких

ракетных топлив и сжиженных газов

Температура огненного шара T=2500К - для ракетных топлив и T=1350К - для горючих газов.

Тепловой

поток

,

(3.34)

,

(3.34)

где F = 161,7; G = 5,26·10-5 - константы.

Тепловая доза (тепловой импульс) Q=qt или Q=qtош. (3.35)

Опасным для человека является Q = 100 кДж/м2 (первая степень ожога).

5.Осколочное действие взрывов

Осколки при взрывах делятся на первичные (фрагменты материала, емкости, оболочки) и вторичные, возникающие под действием ударной волны на различные объекты. Начальная скорость первичного осколка, м/с, -

Vo

= √![]() , (3.36)

, (3.36)

где Q принимают следующем:

Qm – удельная теплота взрыва конденсированных ВВ;

Q![]() - удельная теплота взрыва ГПВС, находящейся

без избыточного давления;

- удельная теплота взрыва ГПВС, находящейся

без избыточного давления;

Q

= (Q![]() +

+![]() (γ

- 1)) (3.37)– полная энергия смеси

взрывоопасного газа, находящегося под

давлением;

(γ

- 1)) (3.37)– полная энергия смеси

взрывоопасного газа, находящегося под

давлением;

Q

= ![]() (γ

- 1) (3.38)– энергия инертного газа,

находящегося под избыточным давлением;

(γ

- 1) (3.38)– энергия инертного газа,

находящегося под избыточным давлением;

β = C/m,

C – масса заряда, кг;

Q – удельная теплота взрыва, Дж/кг;

m – масса оболочки, кг.

![]() =

=

![]() (

(![]() , (3.39)

, (3.39)

где

![]()

![]() плотность газа при нормальных условиях,

кг/м3;

плотность газа при нормальных условиях,

кг/м3;

![]() плотность

газа в емкости, кг/м3;

плотность

газа в емкости, кг/м3;

γ – показатель изентропы (табличная величина);

![]() избыточное давление в емкости, Па;

избыточное давление в емкости, Па;

![]() внутреннее

давление в емкости, Па;

внутреннее

давление в емкости, Па;

![]()

![]() атмосферное давление.

атмосферное давление. ![]() = P

– P0

.

= P

– P0

.

Радиус

разлета осколков – Rоск

= 2V0√![]() , м, (3.40)

, м, (3.40)

где H- высота центра взрыва, м;

g – ускорение свободного падения, м/с2.

Пороговая скорость осколка массой m, кг, по критерию тяжелого ранения человека –

Vпор

= 5![]() ,

м/с. (3.41)

,

м/с. (3.41)

6. Параметры проникающей радиации ЯВ

Поражающее действие ПР определяется суммированием доз облучения, получаемых от γ-излучения (Dγ) и нейтронов (n0) Dn0

Dсум = Dγ + Dn0, рад. (3.42)

Поток нейтронов –

![]() = 7,5·1022CR-2e-R/190

, (3.43)

= 7,5·1022CR-2e-R/190

, (3.43)

где

![]() - поток нейронов, n0/м2;

- поток нейронов, n0/м2;

С – мощность ЯВ, кт;

R – расстояние от центра взрыва до заданной точки, м.

Мощность дозы мгновенного гамма-излучения –

Pмгн ≈ 1015СК-2e-R/278, рад/ч. (3.44)

Доза осколочного гамма-излучения –

Dоск ≈ 1,33·109C(1+0,2C0,65)R-2e-R/333, рад. (3.45)

Доза захватного гамма-излучения –

Dзах = 4,4·108CR-2e-R/456, рад. (3.46)

Доза мгновенного гамма-излучения –

Dмгн = 1,0·108CR-2e-R/278, рад. (3.47)

Доза мгновенного гамма-излучения за ничтожное малое время (доли микросекунд) мала. Ее значением можно пренебречь. Но мощность дозы этого излучения достигает больших величин по сравнению с осколочным и захватным.

Суммарная доза гамма-излучения ПР –

Dγ = Dоск+Dзах+Dмгн, рад. (3.48)

Более строгое значение Dγ = Dоск+Dзах+5P1t1, т.е. с учетом максимальной дозы облучения после взрыва.

7. Параметры электромагнитного импульса ЯВ

Напряженность электрического поля, создаваемая ЭМИ –

Eг

= ![]() lg14,5C,

и Eв

= 500Eг

lg14,5C,

и Eв

= 500Eг

где Eг и Eв – напряженность горизонтальной и вертикальной составляющих электрического поля, В/м;

R – расстояние от центра взрыва, км;

C – мощность ЯВ, кт.

Напряжение, наводимое ЭМИ в горизонтальных (Uг) и вертикальных (Uв) проводах -

Uг = Eгlг и Uв = 500Uг = 500Eгlв, В, (3.49)

где lг и lв – максимальная длина горизонтальных и вертикальных не экранированных проводов, м.

(3.2)

(3.2)