- •4)Каштановые- с/х исп-е:

- •12 Влияние удобений на кач-во продукции

- •15.Зеленое удобрение.

- •2. Влияние агротехнических приемов и удобрений на интенсивность

- •2. Агрохимические сред-ва и биологическая активность почв

- •3. Особенности трансформации и состава гумуса под дейтсвием различных систем удоберний

- •5. Нетрадиционные виды удобрений, их агроэкологическая оценка (осв, фосфогипс, сапропель итп (цеолит).

- •1)Обработан известью и тиозоном- осень под зяблевую вспашку. За 3 недели до посева, стабилизация микробных сообщ-в.

- •2)Безв nh3 и амм воды-только весной под зяблевую перепашку (ибо потери). Под пропашные

- •Фосфогипс серосодержащие удобрения

- •6. Методы оптимизации применения удобрений

- •Пример расчета потребностей растений в питательных веществах на планируемую прибавку урожая (при урожае без удобрений 20 ц/га)

- •II. Расчет доз питательных веществ на планируемую прибав-ку урожая:

- •9.9. Цена балла пашни, кг продукции на один балл

- •Эффективные приемы и техника внесения удобрений, их теоретическое обоснование

- •Основное удобрение

- •Припосевное удобрение

- •Подкормка

- •10. Химическая мелиорация, ее влияние на агрохимич. Св-ва и биологическую активность 1)Известкование кисилых 2)Гипсование солонцовых почв3)р-мука.

- •3) Состояние гидролитической кислотности почвы, суммы поглощенных оснований, гранулометрического состава почвы; со-держание подвижного алюминия.

- •Эффективность известкования

- •Гипсование почв

- •Эффективность гипсования

- •9.22 Основные показатели качества зерна пшеницы (по госТу*)

- •9.23. Диагностика доз азота в подкормке озимой пшеницы рано весной по содержанию в почве n – nо3

- •9.24. Определение необходимости проведения некорневой подкормки озимой пшеницы по тканевой диагностике

- •9.34. Средний химический состав семян зернобобовых культур, % сухой массы

- •1)Скашивать зел массу нат корм,

- •2)Стравливание (почва промерзла, -4, молодняк съест).

- •30% Зависит урожай от весенней подкормки.

- •2Ая подкормка весной направлена на формирование продуктивного стебля (выход в трубку).

- •Билет 13

- •Рапс озимый и яровой, агроэкологические условия, качество продукции.

- •Эффективность калийных удобрений

- •15. Зеленое удобрение (сидераты), их эффективность и агроэкологическое значение

- •16. Пути снижения взаимного негативного действия минеральных удобрений в агроценозе и на природную среду.

- •Молибден

- •Марганцевые удобрения

- •Кобальтовые удобрения

- •Оптимизация содержания микроэлементов в почве и применение микроудобрений

- •5.22. Дозы и способы применения различных микроудобрений для основных сельскохозяйственных культур

- •21. Связь между углеродным (воздушным) и минеральным (корневым) питанием растений

- •3 Направления учения о роли почвы в питании с/х растений, сформировавшиеся в 15-17 вв.:

- •Воздушное питание растений (фотосинтез)

- •Минеральное (корневое) питание растений

- •1) Азотные 2) Фосфорные 3) Калийные 4) Комплексные 5) Микроудобрения

- •4. Комплексные удобрения, их классификация, состав, свойства

- •1.А Аммиачная селитра (нитрат аммония, азотнокислый аммоний) - nн4nо3 содержит 34,6% азота.

- •Взаимодействие аммиачной селитры с почвой

- •1.Б Известково-аммиачная селитра (nн4nо3×СаСо3) содержит 18–20% азота, обладает лучшими физическими свойствами, чем аммиачная селитра.

- •1 ВХлорид аммония ( nh4Cl) содержит 24-25% азота в nh4 форме, хорошо растворим в воде.

- •4 А Сульфат аммония (nh4)2so4 содержит 21% азота в nh4 форме, хорошо растворим в воде.

- •Взаимодействие сульфата аммония с почвой

- •3 Амидные удобрения

- •3 Цианамид кальция (CaCn2) содержит 20–21% азота и 20-28% СаО.

- •5.Жидкие Производство их значительно дешевле, чем твердых солей

- •Пути повышения эффективности азотных удобрений

- •Географическая закономерность действия азотных удобрений с учетом почвенно-климатических условий

- •Влияние комплекса агромелиоративных мероприятий на эффективность азотных удобрений

- •Подбор форм азотных удобрений, сроки и способы их внесения

- •4.10. Содержание фосфора в слое 0–20 см

- •1)Фосфорные удобрения, содержащие водорастворимые фосфорные соединения

- •3. Нерастворимые фосфаты

- •Применение фосфорных удобрений

- •2) Эффективность фосфатов, растворимых в слабых кислотах, зависит от почв – на кислых почвах действие их может быть сильнее (томасшлак, термофосфаты), чем суперфосфатов;

- •Оптимизация доз фосфорных удобрений

- •5.10. Дифференциация доз фосфорных удобрений и вынос фосфора растениями в зависимости от обеспеченности почв подвижным фосфором

Гипсование почв

Гипсование почв – внесение в почву гипса для улучшения ее химических, физических и биологических свойств.

В России солонцы и солонцеватые почвы занимают немалые площади. Эти почвы отличаются большой связностью, плохими физико-химическими свойствами. Во влажном состоянии они дис-пергируют благодаря высокому содержанию натрия, превращаясь в мажущую массу. При обработке таких почв образуются глыбы.

разделяются на в зав-ти от содержания поглощенного Na:

несолонцеватые – не больше 3–5% Na от емкости поглощения,

слабосолонцеватые – 5–10,

солонцеватые – 10–20,

солонцы – больше 20.

Солонцы подразделяются на мелкие, или корковые, у которых солонцовый горизонт залегает на глубине не более 7 см, средние – с залеганием на глубине 7–15 см, и глубокостолбчатые – с залеганием солонцового горизонта на глубине более 15 см.

Помимо солонцов встречаются засоленные почвы. По степени засоления (количеству солей и глубине залегания соленосных горизонтов) их подразделяют на: 1) слабосолончаковатые (более 0,25% солей находится на глубине 80–150 см); 2) солончаковатые (более 0,25% солей находится на глубине 30–80 см); 3) солончаковые (соленосный горизонт на глубине 5–30 см); 4) солончаки (в верхнем слое почвы содержится не менее 1% солей). Количество солей в солончаках может быть от 1 до 10% и более.

По составу преобладающих солей солончаки разделяют на сульфатные (главным образом Na2SO4), содовые (главным образом Na2CO3 и NaHCO3), хлоридные (NaCl и MgCl2) и смешанные. Для улучшения солонцовых почв нужно устранить из них углекислые соли натрия, заменить кальцием, а образующийся Na2SO4 удалить промыванием.

Эффективность гипсования

При гипсовании почвы происходит следующая химическая реакция:

Na2CO3+CaSO4 = CaCO3 + Na2SO4,

(почва) |

Na |

+ CaSO4 = (почва) |

Са + Na2SO4. |

Na |

Na2SO4 – нейтральная соль и в небольших количествах не вредит растениям. Если натрия больше 20% от емкости поглощения, необходимо удаление Na2SO4 путем орошения. Вследствие этого устраняется щелочная реакция, улучшаются физико-химические и биологические свойства почвы, облегчается их обработка, улучша-ется аэрация. Это приводит к усилению микробиологической деятель-ности и улучшению плодородия почвы.

Средняя эффективность гипсования на черноземе 3–6 ц/га зерна, а в зоне каштановых почв – 2–3 ц/га.

Лучшими формами удобрений на солонцовых почвах являются сульфат аммония и простой суперфосфат.

Изменения, вызванные гипсованием, сохраняются на протяже-нии многих лет.

Дозу гипса (т/га)

CaSO4 2H2O = 0,086 (Na – 0,1 T) Hп d,

где Na – содержание Na, ммоль на 100 г почвы; Т – емкость поглощения, ммоль на 100 г почвы; Hп – глубина пахотного слоя, см; d – объемный вес солонцового горизонта, г/см3.

Норма гипса для многонатриевых солонцов должна соответствовать сумме замещаемого поглощенного натрия (до уровня 10%) и той части магния, которая превышает 30% от суммы обменных катионов:

Г = 0,086 (Na – 0,1 T ) + (Mg – 0,3 T ) H d.

Для малонатриевых солонцов потребность в химических мелиорантах определяется по содержанию поглощенного магния:

Г = 0,086 (Mg– 0,3 T ) H d.

Для солонцовых почв, содержащих соду, необходимо увели-чить норму гипса для нейтрализации токсического действия соды на растения. Насыщение почвенного поглощающего комплекса кальци-ем в сухостепной и полупустынной зонах до 65–70% подавляет диспергирующую роль натрия и магния.

Большие дозы гипса могут вноситься постепенно в течение 2– 3 лет. Гипс можно вносить под яровую пшеницу, пропашные куль-туры. На корковых солонцах гипс вносят после вспашки и за-делывают культивацией. На средних и глубоких столбчатых солонцах при мощности перегнойного горизонта не менее 20 см гипс перед вспашкой заделывают плугом с предплужником. На солонцах с меньшей мощностью перегнойного горизонта гипс вносится в два приема: перед вспашкой и под культивацию после вспашки. Разделение дозы гипса зависит от солонцового горизонта, который выворачивается на поверхность при вспашке.

Удобрения:

1) гипс сыромолотый (CaSO4 2H2O содержит 71–73% CaSO4);

2) фосфогипс (CaSO42H2O – 70–75% CaSO4 и 2–3% Р2О5) является отходом заводов, производящих двойной суперфосфат и преципитат.

11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ АГРОХИМИИ.

1. Обеспечение оптимального круговорота биогенных элементов в атр о ценозе с активным их балансом

Павлов (1825) - целью применения удобрений является умножение питательных веществ в почве или, по крайней мере, возвращение того их количества, которое было взято из почвы растениями для создания урожая.

Ю. Либих - необходимости возврата питательных веществ, вынесенных растением с урожаем, в почву.

Д.Н. Прянишников считал, что главной задачей агрохимии является изучение круговорота веществ в земледелии и выявление тех мер воздействия на химические процессы, протекающие в почве и растениях, которые могут повышать урожай и качество продукции.

Нарушение баланса биогенных элементов в системе почва-растение ведет к ухудшению химического состава почв, природных вод и растений, а это отрицательно влияет на питательную ценность продукции.

2. Воспроизводство плодородия, улучшение свойств и гумус-ного состояния почв.

решаются при комплексном использовании агрохимических средств, системы органических и минеральных удобрений в сочетании с химической мелиорацией почв. Именно научно обоснованная система использования агрохимических средств позволяет оптимизировать параметры показателей плодородия и основных химических и физико-химических свойств почвы. Роль гумуса в решении различных аспектов почвенной экологии практически во всех земледельческих районах. уровень этого важного показателя плодородия почв систематически снижается во всех почвенно-климатических зонах. Особенно где развита эрозия.

Применение агрохимических средств в течение 41 года

позволило преобразовать кислую слабоокультуренную дерново-подзолистую почву в высокоплодородную, обеспечивающую по своим свойствам реализацию потенциальной продуктивности выращиваемых культурных растений.

3.Оптимизация питания культурных растений биогенными | макро- и микроэлементами. Обеспечение сельскохозяйственных культур в процессе вегетации питательными элементами в оптимальных дозах и соотношении усиливает деятельность физиологических барьеров, препятствующих поступлению токсических элементов и веществ в растения, особенно в генеративную их часть, которая является часто продуктом питания человека. Характер распределения тяжелых металлов (ТМ) в биомассе растений: корни > надземная часть > зерно. Это свидетельствует о наличии, по крайней мере, трех защитных механизмов (барьеров); на границе почва-корень, корень-стебель, стебель-зерно. Зная механизм поступления биогенных и токсических элементов в корни, транслокацию их в надземную часть, в том числе и в генеративные органы, можно существенно снизить накопление токсикантов в растениях, Эта экологическая функция агрохимии требует более глубокого и обстоятельного исследования.

Оптимизация питания усиливает экологические функции растений, непосредственно улучшая рост и развитие культуры, обеспечивая реализацию ее потенциальной продуктивности, формирование более качественной продукции, а также опосредованно, путем придания стойкости культурным растениям против экстремальных условий роста и развития (засухи, пониженных температур, поражения болезнями и т.д.)

4. Снижение негативных последствий от глобального и локального техногенного загрязнения агроэкосистем тяжелыми металлами и другими токсическими элементами. Эта экологическая функция агрохимии во времени будет приобретать все большую актуальность, так как нарастает глобальное и локальное загрязнение окружающей среды различными токсическими веществами, которые представляет серьезную угрозу. Их динамическая аккумуляция в почвенном покрове, а затем и в культурных растениях может привести к накоплению ТМ в продуктах питания выше допустимой предельной концентрации, что небезопасно для здоровья человека. Всестороннее исследование данной проблемы позволяет заключить, что агрохимия имеет большие потенциальные возможности

По

инактивации подвижных форм тяжелых

металлов в почве и существенному снижению

поступления их в растения. Например,

снижение

кислотности почв путем известкования,

применение органических

удобрений, оптимизация доз и соотношений

вносимых макро- и микроэлементов и

другие агрохимические приемы снижают

поступления токсичных ТМ в растения в

несколько раз. По существу, эти

агрохимические приемы позволяют на

загрязненных ТМ почвах получать

экологически безопасную продукцию

растениеводства.

По

инактивации подвижных форм тяжелых

металлов в почве и существенному снижению

поступления их в растения. Например,

снижение

кислотности почв путем известкования,

применение органических

удобрений, оптимизация доз и соотношений

вносимых макро- и микроэлементов и

другие агрохимические приемы снижают

поступления токсичных ТМ в растения в

несколько раз. По существу, эти

агрохимические приемы позволяют на

загрязненных ТМ почвах получать

экологически безопасную продукцию

растениеводства.

В исследованиях, выполненных в длительном стационарном опыте на учебно-опытном поле почвенно-экологического центра МГУ, система органических и минеральных удобрений в сочетании с периодическим известкованием снижала содержание подвижного кадмия в пахотном слое почвы в 2 раза, свинца - в 4 раза.

Такая система применения агрохимических средств значительно снижала поступление тяжелых металлов в выращиваемые культурные растения Cd Pb Ni.Zn,

5. Улучшение радиоэкологической ситуации в агроэкосистеме.

Радионуклиды, попадая в трофические цепи, оказывают серьезное негативное воздействие на биосферу, и в частности на организм человека. В почве радионуклиды подвергаются различным процессам; аккумуляции, мобилизации и иммобилизации, миграции по профилю почвы, антагонизму и синергизму с биогенными элементами при транслокации в растения. агрохимические приемы, как внесение органических удобрений, известкование кислых почв, применения повышенных доз фосфорных и калийных удобрений, являются существенными факторами иммобилизации радиоактивных элементов в почве и снижения их поступления в растения.

Оптимальное питание растений калием в сочетании с другими питательными элементами снижало загрязнение продукции радионуклидами в 2-3 раза известкование кислых черноземных почв по 0,5-1 г.к. приводило к уменьшению концентрации Cs и Sr в растениях в 2-3 раза.

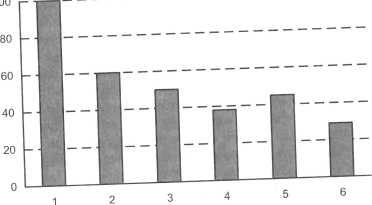

Влияние уровня калийного питания на содержание цезия-137 в зерне ячменя (% к контролю):

I - контроль – N90P60 – N90P60K60; 3 – N90Р60Ка90 4 – K90P60 Kr1205 – N90P60 K150 ,6 – N90P60K180

Такой

же эффект по цезию установлен от

применения фосфорных

и калийных удобрений в дозах 60-90 кг/га.

Применение же системы

органических и минеральных удобрений

в сочетании с известкованием

на кислых серых лесных и дерново-подзолистых

почвах

легкого гранулометрического состава

и на торфяных почвах снижало

поступление Cs

в урожай более чем в 3 раза.

почвах

легкого гранулометрического состава

и на торфяных почвах снижало

поступление Cs

в урожай более чем в 3 раза.

Все это свидетельствует о важной функциональной роли агрохимии в решении проблем радиоэкологии.

6. Создание оптимальных культурных агроландшафтов для различных природных регионов в соответствии с их специализацией

А.Н.Перельман - применяя удобрения, минеральную подкормку домашних животных, осушая болота, мобилизуя внутренние ресурсы ландшафта, человек обеспечивает растения и домашних животных необходимыми элементами, т.е. создает культурный ландшафт с оптимальным геохимическим режимом.Вновь созданный аграрный тип ландшафта является качественно отличным от естественных природных комплексов. Систематическое применение агрохимических средств по существу изменяет химический состав почвы, растений, грунтовых вод и т.д., а следовательно, и круговорот веществ в данном ландшафте.

7. Удобрения и химические мелиоранты - важное звено в системе противоэрозионных мероприятий.

На эрозионно-опасном почвенном покрове применение удобрений существенно снижает негативные последствия от водной эрозии. на типичном черноземе Центрально-Черноземной зоны на фоне систематического внесения удобрений. размеры смыва веществ сокращались на 14-15%, что связано с большим накоплением биомассы на удобренных посевах и лучшим закреплением почвы корневой системой растений.

культурные растения, выросшие на удобренной почве, развивают более мощную корневую систему, улучшают физические свойства почвы, что в совокупности способствует лучшей защите ее от эрозии и снижает потери питательных веществ

8. Повышение биологической активности и улучшение структуры микробоценоза почвы. Агрохимические средства оказывают существенное влияние на биологическую активность и улучшение структуры микробоценоза почвы. Непосредственно удобрения оказывают существенное влияние на регулирование процессов симбиотической и ассоциативной азотфиксации, регулирование фосфорного питания растений за счет использования везикулярно-арбускулярной микоризы (ВАМ) грибов и др., а также общей биологической и ферментативной активности почвы. известно положительное действие Р-К и микроудобрений на симбиотическую азотфиксацию. Что же касается симбиотрофного питания растений фосфором при использовании ВАМ-грибов, то микориза не только способствует лучшему усвоению фосфора, но и повышает уровень использования этого элемента из применяемых удобрений. Дополнительное поглощение анионов фосфорной кислоты микотрофными растениями приводит и к увеличению поглощения азота. Растения клевера под влиянием микоризации лучше перезимовывали. Микоризованная пшеница практически не заболевала корневой гнилью, а у растений пшеницы, зараженных патогенами, ВАМ-грибы снижали интенсивность болезни с 90 до 12—14%.

9 .

Повышение

устойчивости культурных растений к

грибным и

другим болезням.

Оптимизация

плодородия почвы и условий питания

растений оказывает существенное влияние

на повышение устойчивости

растений к грибным патогенам, изменение

инфекционного потенциала почвы

(гельминтоспориоз зерновых, склеротиния

подсолнечника

и др.) (Е.П. Дурынина). Фотозащитный эффект

зависит

от видов и форм удобрений

.

Повышение

устойчивости культурных растений к

грибным и

другим болезням.

Оптимизация

плодородия почвы и условий питания

растений оказывает существенное влияние

на повышение устойчивости

растений к грибным патогенам, изменение

инфекционного потенциала почвы

(гельминтоспориоз зерновых, склеротиния

подсолнечника

и др.) (Е.П. Дурынина). Фотозащитный эффект

зависит

от видов и форм удобрений

Варианты опыта: I - контроль; 2 - KCI; 3 - KNO3; 4 - К2СО3; 5 - K2SO4; 6 - калийная соль; 7 - КН2Р04

. Влияние форм калийных удобрений на сохранение Helminthosporium sativum в нестерилизованной дерново-подзолистой почве в течение ЗОмес. при дефиците влаги в модельном опыте (А) и уровень инфицированности почвы

Н. sativum в оптимальных гидротермическиусловиях в модельном опыте

(срок взаимодействия - б месяцев) (В)

Кроме того, существуют культуры с активным ингибирующим воздействием корневых эксудатов на репродуктивную способность фитопатогенов. Отмечена положительная роль минеральных удобрений в снижении развития фитопатогенов, в частности сапротрофных грибов в плодосмене.

Таким образом, и в биологическом аспекте четко проявляется экологическая функция агрохимии.

10. Улучшение химического состава и питательной ценности растениеводческой продукции. Исследования и реализация научно обоснованных технологий возделывания основных сельскохозяйственных культур на основе диагностики минерального питания и оптимизации применения удобрений в нашей стране и за рубежом показали большие потенциальные возможности агрохимии не только в реализации генотипа конкретной культуры по продуктивности, но и в улучшении основных показателей качества продукции. И в этом трудно переоценить фундаментальное и прикладное экологическое значение агрохимии как науки, занимающей активные позиции в обеспечении постоянно растущего населения планеты высококачественными продуктами питания.

Удобрения выполняют многосторонние функции в земледелии, а многочисленные научные публикации, особенно за последние годы, подтверждают, что агрохимия является не только приоритетной прикладной, по и важной фундаментальной биолого-экологической наукой.

12. ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА КАЧ-ВО ПРОДУКЦИИ

Кач-во пшеницы

Удобрения играют важную роль в улучшении качества пшениц. При этом для получения высококачественных пшениц с повышенным содержанием белка в зерне особое значение имеет дробное внесение азотных удобрений. В понятие «качество пшеницы» входит более двух десятков признаков, которые характеризуют химический состав зерна, т.е. содержание в нем белков, крахмала, клетчатки, раствори-мых углеводов, жиров, зольных элементов и т.д., а также хлебо-пекарные и технологические свойства муки. Все эти показатели взаимосвязаны и определяют питательную ценность и качество изделий, приготовленных из пшеничной муки.

Наиболее важное значение из физических показателей уделяет-ся натуре, стекловидности и массе 1000 зерен.

Натура – масса 1 литра зерна, выраженная в граммах. Она дает достаточно надежное представление о выполненности зерна, характеризует его мукомольное достоинство. Нормальная натура зерна около 800 г, высокая – 850 г. Из зерна с высокой натурой отмечается больший выход муки, так как в нем больше эндосперма и соответственно меньше оболочек.

Масса 1000 зерен – показатель, характеризующий выполнен-ность зерна. Он колеблется в пределах 20–50 г в зависимости от вида и сорта пшеницы, условий ее выращивания.

Стекловидность характеризует консистенцию зерна. Стекло-видные зерна отличаются высокой белковостью. Мука из такого зерна имеет хорошие хлебопекарные качества.

Белки – наиболее ценная часть пшеничного зерна, поэтому со-держание и состав белка в пшенице являются важнейшими показа-телями его качества. В практике довольно часто качество зерна пшеницы оценивают по содержанию клейковины, которая пред-ставляет собой белковый студень, полученный при отмывании водой теста из пшеничной муки. Обычно между содержанием белка и клейковины в нормально развитом и созревшем зерне пшеницы существует прямая связь.

Высокое содержание клейковины, хорошие ее физические свойства не только повышают питательную ценность хлебных изделий, но и являются основным условием высоких хлебопекарных качеств муки. При содержании в зерне 14–16% белка и не менее 28–30% клейковины с высокими физическими качествами обычно выпекается хлеб с хорошей пористостью и высоким объемным выходом.

Белковость зерна и качество хлебной продукции тесно связаны с углеводным комплексом зерна, главным представителем которого является крахмал. При оценке питательной ценности и технологи-ческих свойств пшеницы важное значение имеет содержание в зерне сахаров, клетчатки, зольных макро- и микроэлементов, за счет по-следних в основном удовлетворяется потребность организма человека в минеральных веществах.

При оценке хлебопекарных свойств зерна большое значение придается определению силы муки – способности муки образовывать тесто, обладающее после замеса, брожения и расстойки определен-ными физическими свойствами.

Основные показатели качества зерна приведены в табл. 9.22.