- •Лекция 8 Нервно- мышечная физиология

- •Морфологические и функциональные особенности нервных клеток (нейронов) Дендриты, аксоны. Нейросекреция.

- •Потенциал действия и его характеристика.

- •Ионные основы потенциала действия: ионные каналы и ионные токи. Цикл Ходжкина.

- •Распространение нервных импульсов. Сальтаторное проведение.

- •Емкость мембраны

- •Лекция 9 Синапсы и синаптическая передача Передача возбуждения в электрических синапсах.

- •Строение химических синапсов. Передача сигналов в химических синапсах.

- •Медиаторы - точки приложения и характер действия

- •Ацетилхолин

- •Биогенные амины

- •Аминокислоты медиаторы.

- •Нейропептиды.

- •Лекция 10 Мышцы и мышечное сокращение

- •Структурные основы сокращения. Поперечнополосатые мышцы.

- •Современные представления о механизме мышечного сокращения.

- •Гладкие мышцы

- •Лекция 11 Физиологические основы регуляции функций

- •Нервная регуляция. Общая характеристика строения и функций центральной нервной системы.

- •Рефлекторный принцип деятельности нервной системы. Структурные основы рефлекторной деятельности. Рефлекторная дуга, ее основные звенья.

- •Вегетативная нервная система, симпатический и парасимпатический отделы. Медиаторы и рецепторы вегетативных синапсов.

- •Лекция 12 Гуморальная регуляция. Общие представления о гормональной регуляции.

- •Эндокринная система. Основные гормоны, регулирующие метаболизм и развитие.

- •Каскадный механизм передачи гормональных сигналов. Концепция первого и второго посредников. Циклические нуклеотиды и кальций как вторичные посредники.

- •Физиология крови и кровообращения Кровь и лимфа как внутренняя среда организма. Основные функции крови.

- •Количество и состав крови, гематокрит. Плазма и сыворотка крови. Белки плазмы и их функциональное значение. Электролиты плазмы. Осмотическое онкотическое давление крови. Кровезаменяющие растворы.

- •Эритроциты, число, форма и размеры. Образование, продолжительность жизни и разрушение эритроцитов. Гемолиз и анемия. Скорость оседания эритроцитов (соэ). Функции эритроцитов. Гемоглобин.

- •Лейкоциты, классификация и функции. Защитная функция крови, фагоцитоз. Тромбоциты и их функции. Свертывание крови. Фибринолиз. Группы крови человека.

- •Тромбоциты

- •Гемостаз

- •Лекция 15 Иммунитет

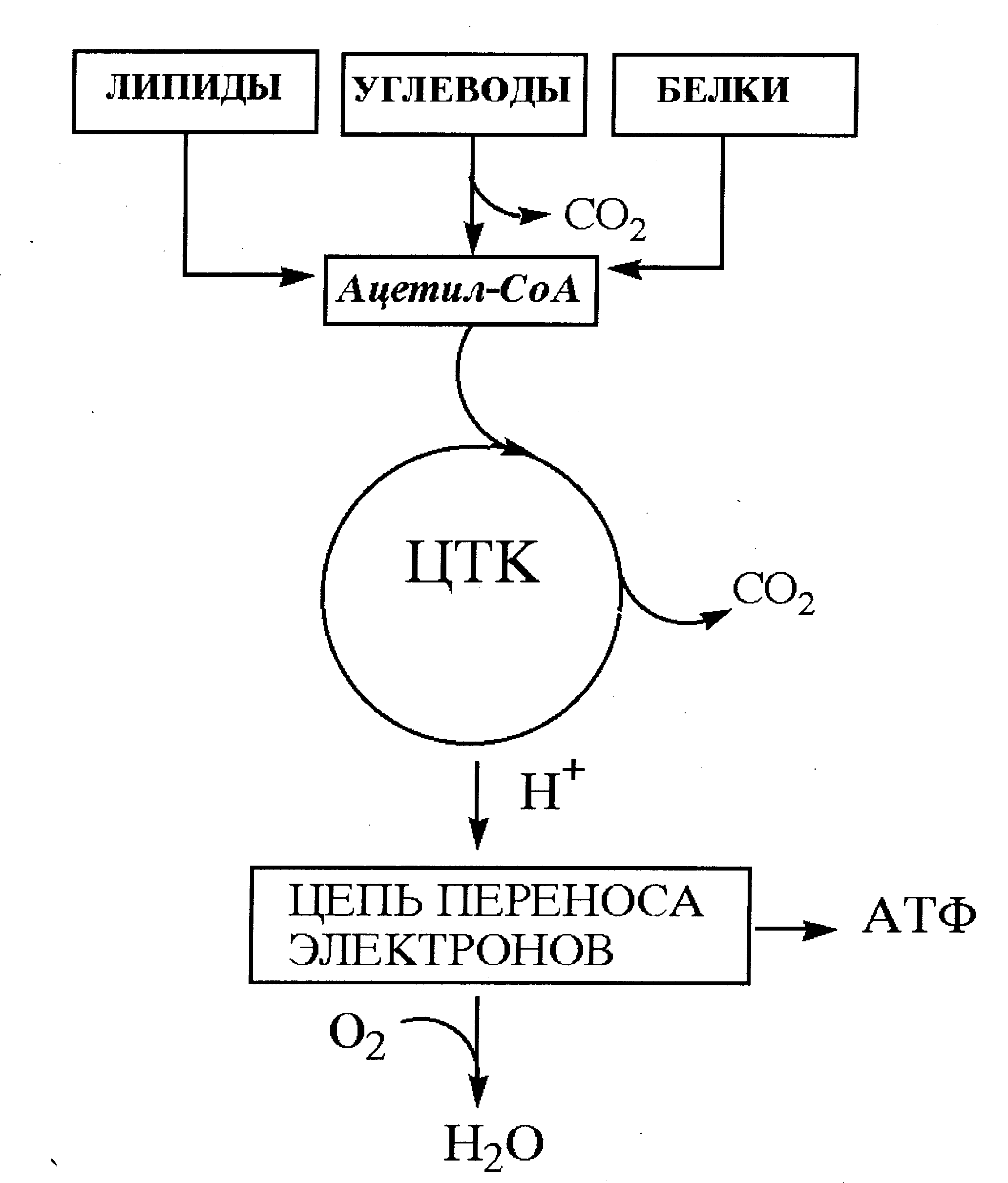

- •Физиология обмена веществ Общая схема вовлечения питательных веществ в процессы аэробного метаболизма.

Физиология обмена веществ Общая схема вовлечения питательных веществ в процессы аэробного метаболизма.

Белки, жиры и полисахариды составляющие большую часть нашей пищи, в процессе пищеварения расщепляются на мономерные субъединицы: белки на аминокислоты, полисахариды на простые сахара, жиры на жирные кислоты и глицерол (глицерин). Все эти простые вещества способны включаться в процессы аэробного метаболизма окисляясь до углекислого газа и воды (схема) и роль главных "ворот" выполняет, главным образом, ацетил-СоА.

Конечным полезным продуктом аэробного метаболизма являются молекулы АТФ, аккумулирующие в удобной концентрированной форме, извлеченную путем окисления углеводов, липидов и в меньшей степени белков кислородом химическую энергию.

Окисление 1 г каждого из этих веществ требует неодинаковых количеств кислорода и сопровождается освобождением различных количеств тепла (таблица). Количество тепла, освобождающегося после потребления организмом 1 л кислорода, носит название калорического эквивалента кислорода.

Таблица

Потребление кислорода и высвобождение тепла при окислении 1 г различных питательных веществ

Питательное вещество |

Выделяется тепла, (энергетическая ценность) ккал |

Потребляется кислорода, л |

Калорический (энергетический) эквивалент |

Белки Жиры Углеводы |

4,1 9,3 4,1 |

0,966 2,019 0,830 |

4,60 4,69 5,05 |

Если известно, какие вещества – белки, жиры или углеводы окислялись в организме и, зная общее количество кислорода, использованное на их окисление можно вычислить суммарные энергетические затраты. В случае использования смешанной пищи для подсчета общих энергетических трат организма используется величина дыхательного коэффициента. Дыхательным коэффициентом называется отношение объема выделенного углекислого газа к объему поглощенного кислорода.

При окислении углеводов, например глюкозы:

С6Н12О6 + 6О2 = 6СО2 + 6Н2О

ДК = 6СО2/6О2 = 1

При окислении жиров, например трипальмитина:

2С3Н5(С15Н31СОО)3 + 145О2 = 102СО2 + 98Н2О

ДК = 102СО2/145О2 = 0,7

Аналогичный расчет для белка дает величину дыхательного коэффициента 0,8. При употреблении смешанной пище дыхательный коэффициент может быть в диапазоне 0,75-0,95. Пользуясь специальными таблицами, для каждого значения дыхательного коэффициента можно определить соответствующий калорический эквивалент кислорода. При обычном питании величина ДК у человека достаточно постоянна и составляет приблизительно 0,85. Ей соответствует значение калорического эквивалента кислорода – 4,862 ккал. Определив с помощью специального прибора – спирографа, количество поглощенного кислорода можно рассчитать интенсивность обмена веществ в организме.

Уровни обмена веществ.

В клетках выделяют три уровня обмена веществ:

- уровень активного обмена – интенсивность обменных процессов в активно функционирующей клетке;

- уровень готовности - интенсивность обменных процессов в неактивной в данный момент клетке, сохраняющей способность к немедленному функционированию;

- уровень поддержания – минимальная интенсивность метаболизма, достаточная для сохранения клеточной структуры.

Уровни обмена веществ в целом организме:

- интенсивность обмена веществ в условиях покоя – основной обмен;

- интенсивность обмена веществ в условиях нагрузки.

При определении интенсивности основного обмена необходимо соблюдать 4 условия:

- проводить определение утром;

- проводить определение в покое (лежа);

- проводить определение натощак;

- проводить определение в условиях температурного комфорта.