- •§ 2. Отбор пробы газа

- •§ 3. Теплота сгорания газа и ее определение

- •§ 4. Волюмометрический анализ газов

- •§ 5. Общие сведения о хроматографии газов

- •§ 6. Анализ газовых смесей на учебном газоадсорбционном хроматографе

- •§ 7. Определение углеводородов с2—с5 в сухом газе

- •Глава 2

- •§ 8. Основные показатели, характеризующие состав и свойства нефти

- •§ 9. Определение фракционного состава

- •§ 10. Определение плотности

- •§ 11. Определение кислотности

- •§ 12. Определение минеральных примесей

- •§ 13. Определение низкотемпературных свойств нефтепродуктов

- •§ 14. Определение содержания серы и серусодержащих соединений

- •Глава 3

- •§ 15. Общие сведения о нефтяных топливах

- •§ 16. Определение давления насыщенных паров

- •§ 17. Определение индукционного периода и фактических смол в моторных топливах

- •§ 18. Определение люминометрического числа и высоты некоптящего пламени реактивных топлив

- •§ 19. Определение теплоты сгорания жидких топлив

- •§ 20. Определение непредельных и ароматических углеводородов в светлых нефтепродуктах

- •§ 21. Определение тетраэтилсвинца в бензинах

- •Глава 4

- •§ 22. Общие сведения о маслах

- •§ 23. Определение вязкости нефтепродуктов

- •§ 24. Зависимость вязкости от температуры

- •§ 25. Определение стабильности нефтяных масел

- •§ 26. Определение коксуемости

- •§ 27. Определение температур вспышки

- •§ 28. Определение натровой пробы

- •§ 29. Испытание масел на коррозионную активность

- •§ 30. Испытание масел на присутствие селективных растворителей

- •§ 31. Определение показателя преломления

- •§ 32. Определение цвета масел

- •Глава 5

- •§ 33. Анализ смазок

- •§ 34. Отбор проб твердых нефтепродуктов

- •§ 35. Анализ нефтяного кокса

- •§ 36. Анализ нефтяных битумов

- •§ 37. Анализ парафинов товарные сорта парафинов

- •Глава 6

- •§ 38. Анализ синтетических жирных кислот

- •§ 39. Анализ ароматических продуктов

- •§ 40. Анализ присадок

- •Глава 7

- •§ 41. Краткие сведения

- •§ 42. Определение гранулометрических характеристик

- •§ 43. Определение некоторых примесей в катализаторах

- •Глава 8

- •§ 44. Состав природной воды и требования, предъявляемые к технической воде

- •§ 45. Анализ технической воды

- •§ 46. Анализ сточных вод

§ 31. Определение показателя преломления

При переходе из одной среды в другую падающий луч света отклоняется от своего первоначального направления, т. е. преломляется, вследствие изменения скорости распространения света. С изменением угла падения а меняется и угол преломления (3, но отношение синус угла падения к синусу угла преломления сохраняется постоянным.

Рис. 44. Оптическая схема рефрактометра:

1, 2 — призмы; 3 — анализируемая жидкость; 4 — зрительная труба; 5 — световое поле.

При переходе луча света из пустоты или воздуха в оптически более плотную среду имеем:

(sin α/sin β) = n

Это отношение называется показателем преломления или коэффициентом рефракции. Его значение характеризует, оптическую плотность среды. Значение показателя преломления зависит также от длины волны падающего света и от температуры определения. Поэтому в символе показателя преломления необходимо указывать температуру и условное буквенное обозначение длины волны источника света. В обычных анализах чаще всего определение проводят при температуре 20°С на солнечном свету при длине волны желтой линии спектра паров натрия К = 589 нм, что условно обозначается индексом D — .

Определение показателя преломления проводят на приборах-рефрактометрах при температуре 20°С. Основная оптическая часть рефрактометра состоит из двух призм (рис. 44): осветительной 2 и измерительной 1. Обе призмы сложены по гипотенузе, и между ними находится тонкий слой испытуемой жидкости 3. Лучи света, пройдя через призму 2 и преломившись на границе жидкость — стекло, войдут в призму 1. При полном внутреннем отражении лучи света попадут в зрительную трубу 4. При этом одна половина светового поля 5 будет освещена, а вторая останется темной. Это явление легко наблюдается в окуляре рефрактометра.

Устройство прибора

Во внешней части корпуса 3 рефрактометра ИРФ-22 (рис. 45) имеется маховичок 11, вращением которого можно наклонить измерительную головку 7 до нужного положения. При этом, наблюдая в окуляр зрительной трубы, находят границу раздела света и тени. Здесь же имеется зеркало 9 для подсвечивания шкалы показателя преломления и стопорный болт 16, с помощью которого укрепляется осветительное зеркало 17, служащее для подсвечивания исследуемого вещества.

Измерительная головка 7 прикреплена к корпусу 3 и состоит из двух полушарий, в которые вставлены измерительная и осветительная призмы. Верхнее полушарие откидывается для удобства нанесения на поверхность измерительной призмы капли испытуемого вещества. Через окно 15 наблюдают, равномерно ли заполняется исследуемым веществом пространство между призмами. Для поддержания постоянной температуры в полушариях имеются камеры, через которые пропускается вода с помощью шлангов 6, надеваемых на штуцеры 5. Температура воды контролируется термометром 8.

Зрительная труба 1 с отсчетным устройством соединена с измерительной головкой 7, внутри корпуса которой расположена шкала отсчета показателя преломления. На отсчетном устройстве имеется маховичок 11, вращением которого можно устранить окраску наблюдаемой границы раздела.

Для измерения показателя преломления окрашенных или мутных проб имеется диафрагма 12, которая вставляется в отверстие после открытия крышки 10. В этом случае луч света, пройдя через диафрагму и измерительную призму, равномерно осветит поле зрения.

Подготовка прибора

Для поддержания постоянной температуры из термостата ТС-15 подают воду через шланг 6 в рубашку рефрактометра. Скорость подачи воды регулируют винтовым зажимом.

Перед работой необходимо убедиться в правильности показаний рефрактометра. Для проверки прибора используют дистиллированную воду при температуре 15, 20 и 30 °С или стеклянную пластинку с известным показателем преломления, причем перед каждым измерением пластинку переставляют в приборе. Определение показателя преломления пластинки и дистиллированной воды проводят так же, как описано ниже в «Методике определения».

Если отсчеты по шкале прибора совпадают с показателем преломления воды или пластинки или отличаются от них не более чем на 0,0001, то прибор пригоден к работе. В противном случае устанавливают по шкале прибора необходимый отсчет и, поворачивая ключом 13 винт с четырехгранной головкой, подводят границу раздела к точке пересечений нитей. После этого прибор подготовлен к работе.

Методика определения

Откидывая верхнее полушарие, протирают поверхности призмы мягкой неворсистой тканью, смоченной легким бензином или спиртом, и наносят на нижнюю призму 1—2 капли испытуемого масла. Опускают полушарие и наблюдают в окне 15 равномерное распределение жидкости по поверхности призмы. Зеркало 9 устанавливают так, чтобы источник света через окно 15 равномерно освещал верхнюю призму. Открывают ставню зеркала 17, освещают шкалу показателя преломления и наблюдают ее в окуляре.

Рис. 45. Внешний вид рефрактометра ИРФ-22;

1— зрительная труба с отсчетным устройством; 2—фланец; 3 — корпус; 4—барабан со шкалой; S—штуцеры; 6 — шланг; 7—измерительная головка; 8—термометр; 9, 17 — зеркала для подсвечивания жидкости и шкалы; 10,18—крышки; 11, 19 — маховички; 12—диафрагма; 13—ключ; 14 — котировочная пластина; 15 — окно; IS—стопорный винт зеркала.

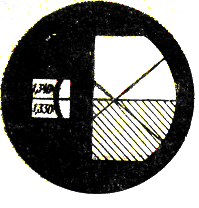

Рис. 46. Поле зрения трубы рефрактометра.

При этом, вращая маховичок 19, находят границу раздела света и тени. Затем, вращая маховичок 11, добиваются исчезновения окрашенности. Снова осторожно поворачивая маховичок 19, более точно совмещают границу раздела с перекрестием.

В этих условиях в

окуляре трубы 1 отчетливо видна линия

границы, крест, деления шкалы и ее

штрихи (рис. 46). Целые, десятые, сотые и

тысячные доли значения показателя

преломления отсчитывают по шкале, а

десятитысячные доли отсчитывают на

глаз. Отсчет проводят 2—3 раза с

точностью до 0,0002 и каждый раз отмечают

температуру воды. Из полученных

отсчетов выводят среднее значение

показателя преломления и температуру

воды. Если температура воды во время

определения отличалась от 20 °С, то в

найденный показатель преломления

![]() следует

внести поправку по формуле:

следует

внести поправку по формуле:

= + (t — 20) ∙ 0,00035

где t — температура воды; 0,00035 — средняя поправка для показателя преломления масел при изменении температуры на 1 °С.

По окончании работы призмы следует протереть мягкой неворсистой тканью, смоченной в бензине, просушить, проложить бумагой и закрыть.