- •§ 2. Отбор пробы газа

- •§ 3. Теплота сгорания газа и ее определение

- •§ 4. Волюмометрический анализ газов

- •§ 5. Общие сведения о хроматографии газов

- •§ 6. Анализ газовых смесей на учебном газоадсорбционном хроматографе

- •§ 7. Определение углеводородов с2—с5 в сухом газе

- •Глава 2

- •§ 8. Основные показатели, характеризующие состав и свойства нефти

- •§ 9. Определение фракционного состава

- •§ 10. Определение плотности

- •§ 11. Определение кислотности

- •§ 12. Определение минеральных примесей

- •§ 13. Определение низкотемпературных свойств нефтепродуктов

- •§ 14. Определение содержания серы и серусодержащих соединений

- •Глава 3

- •§ 15. Общие сведения о нефтяных топливах

- •§ 16. Определение давления насыщенных паров

- •§ 17. Определение индукционного периода и фактических смол в моторных топливах

- •§ 18. Определение люминометрического числа и высоты некоптящего пламени реактивных топлив

- •§ 19. Определение теплоты сгорания жидких топлив

- •§ 20. Определение непредельных и ароматических углеводородов в светлых нефтепродуктах

- •§ 21. Определение тетраэтилсвинца в бензинах

- •Глава 4

- •§ 22. Общие сведения о маслах

- •§ 23. Определение вязкости нефтепродуктов

- •§ 24. Зависимость вязкости от температуры

- •§ 25. Определение стабильности нефтяных масел

- •§ 26. Определение коксуемости

- •§ 27. Определение температур вспышки

- •§ 28. Определение натровой пробы

- •§ 29. Испытание масел на коррозионную активность

- •§ 30. Испытание масел на присутствие селективных растворителей

- •§ 31. Определение показателя преломления

- •§ 32. Определение цвета масел

- •Глава 5

- •§ 33. Анализ смазок

- •§ 34. Отбор проб твердых нефтепродуктов

- •§ 35. Анализ нефтяного кокса

- •§ 36. Анализ нефтяных битумов

- •§ 37. Анализ парафинов товарные сорта парафинов

- •Глава 6

- •§ 38. Анализ синтетических жирных кислот

- •§ 39. Анализ ароматических продуктов

- •§ 40. Анализ присадок

- •Глава 7

- •§ 41. Краткие сведения

- •§ 42. Определение гранулометрических характеристик

- •§ 43. Определение некоторых примесей в катализаторах

- •Глава 8

- •§ 44. Состав природной воды и требования, предъявляемые к технической воде

- •§ 45. Анализ технической воды

- •§ 46. Анализ сточных вод

§ 26. Определение коксуемости

Сущность определения заключается в нагревании пробы масла до высокой температуры без доступа воздуха, т. е. в проведении своеобразной сухой перегонки. Масло при этом испаряется, разлагается, и, в конце концов, в тигле прибора остаются только коксообразный остаток — продукт высокотемпературной конденсации и зола. Чем больше в масле содержится смолисто-асфальтеновых веществ и высокомолекулярных полициклических углеводородов с ненасыщенными кольцами, тем выход кокса будет больше.

Аппарат и методика определения были предложены Конрадсоном. Нагревание навески по этому методу проводится в фарфоровом тигле, вставленном в два стальных тигля, закрываемых крышками. Вся система тиглей нагревается в специальной муфельной печи с железным колпаком (рис. 38). Установка тиглей, нагревание и заключительное прокаливание проводятся в соответствии с ГОСТ 19932—74.

Методика определения

Определение надо проводить в вытяжном шкафу, так как масло разлагается. Образовавшиеся при этом газообразные продукты раздражают дыхательные пути.

Фарфоровый тигель № 4 низкой формы прокаливают в муфельной печи до постоянной массы. В подготовленный тигель отвешивают 10 г испытуемого масла с точностью до 0,01 г. Затем тигель с навеской ставят во внутренний металлический тигель, помещенный в свою очередь во внешний металлический тигель. Во внешний тигель насыпают 20 см3 песка. Оба металлических тигля закрывают крышками и всю систему тиглей устанавливают в металлический муфель, укрепленный на треножнике. Тигли закрывают железным колпаком. Прибор помещают в вытяжной шкаф и начинают нагревание наружного тигля с помощью газовой горелки. Пары и газы, получающиеся в процессе коксования, выходят из верхней трубы колпака. Их поджигают и продолжают нагревание до исчезновения пламени и дыма.

Нагревание ведут с таким расчетом, чтобы пламя над колпаком не поднималось выше 5 см. Указатель высоты пламени находится на трубке колпака. Общая продолжительность нагревания не должна превышать 30 мин. В конце опыта наружный тигель прокаливают при красном калении еще 7 мин. После охлаждения тиглей прибор разбирают и фарфоровый тигель переносят в эксикатор, а затем взвешивают.

Кокс в тигле по внешнему виду может быть блестящим, чешуйчатым или — для масел с присадками — рыхлым. Если внешний вид кокса не таков, то определение надо повторить. Если и при повторном опыте внешний вид кокса не изменится, то определение считается правильным.

Коксуемость испытуемого масла х (в %) вычисляют по формуле:

![]()

G1 где — масса кокса, г; G2 — навеска испытуемого нефтепродукта, г.

§ 27. Определение температур вспышки

Температурой вспышки называется температура, при которой пары нефтепродукта, нагреваемого в определенных условиях, образуют с окружающим воздухом смесь, вспыхивающую при поднесении к ней пламени. Температура вспышки характеризует огнеопасность любых нефтепродуктов. Впервые ее начали определять для керосинов, чтобы обнаружить в них примесь бензина, которая приводила к взрывам во время горения керосина. В настоящее время температура вспышки является нормируемым показателем смазочных масел, дизельных и котельных топлив, а также топлив Т-1, ТС-1, осветительных и тракторных керосинов и бензинов-растворителей.

Наряду с огнеопасностью масла по температуре вспышки можно составить представление о характере углеводородов, входящих в его состав, а также о наличии примесей легкоиспаряющихся компонентов. Высококипящие углеводороды повышают температуру вспышки и, наоборот, низкокипящие снижают ее. Во время работы двигателя при попадании бензина в смазочное масло его температура вспышки значительно снижается, масло разжижается и увеличивается его расход. Например, при введении в автомобильное масло 1 % бензина температура вспышки снижается с 200 до 170°С, присутствие в масле 6% бензина уменьшает температуру вспышки почти в два раза.

Самые высокие температуры вспышки (300—310°С) нормируются для масел, работающих при высокой температуре, самые низкие температуры вспышки (95—135 °С)—для некоторых трансмиссионных .и индустриальных масел.

На температуру вспышки некоторое влияние оказывают атмосферное давление и влажность воздуха. Чем выше атмосферное давление, тем выше и температура вспышки. Гольде и Ломан установили, что изменение давления на 1 мм рт. ст. вызывает изменение температуры вспышки на 0,033 ÷ 0,036 °С, т. е. в среднем на 0,0345 °С.

Изменение температуры вспышки при изменении давления на 1 кПа составляет:

![]()

Температуру вспышки с учетом поправок на барометрическое давление можно вычислить по следующей формуле:

Т = t+ 0,258 (101,3 — р)

где р — барометрическое давление при определении температуры вспышки, кПа; t— наблюдаемая температура вспышки при давлении р, °С.

Повышенная влажность воздуха увеличивает температуру вспышки, так как при этом в паровоздушной смеси парциальное давление воздуха уменьшается за счет присутствия водяных паров.

Т емпература

вспышки зависит не только от

физико-химических свойств масла и от

параметров атмосферного воздуха, но в

большей мере и от методики определения

и конструкции прибора. В зависимости

от условий эксплуатации нефтепродукта

для определения его температуры

вспышки применяют приборы открытого

или закрытого типа, которые различаются

между собой условиями испарения в них

иcпытуемого

масла.

емпература

вспышки зависит не только от

физико-химических свойств масла и от

параметров атмосферного воздуха, но в

большей мере и от методики определения

и конструкции прибора. В зависимости

от условий эксплуатации нефтепродукта

для определения его температуры

вспышки применяют приборы открытого

или закрытого типа, которые различаются

между собой условиями испарения в них

иcпытуемого

масла.

Рис. 39. Прибор для определения температуры вспышки в открытом тигле.

Естественно, что для одного и того же продукта температура вспышки, определенная в открытом и закрытом тиглях, будет неодинаковой. В открытом приборе она будет всегда выше.

При нагревании в открытом тигле пары масла легко диффундируют в окружающую атмосферу и рассеиваются в ней. Наоборот, в закрытом приборе созданы условия для накопления паров над испаряющейся жидкостью, и взрывная концентрация паров масла достигается при температуре более низкой, чем в открытом приборе. Разность между темературами вспышки, определенными в открытом и закрытом приборах, может достигать нескольких десятков градусов. Наибольшее расхождение в этих температурах характерно для масел с неоднородным фракционным составом или с примесью низкокипящих углеводородов. Увеличивается эта разность также с ростом температуры вспышки смазочных масел. В тех случаях, когда примесь низкокипящих компонентов к смазочным маслам особенно недопустима (например, для авиационных масел), разность температур вспышки в открытом и закрытом тиглях нормируется в технических условиях.

Испытанию подлежит масло, которое содержит влаги не более 0,05 %. В противном случае его обезвоживают в склянке со свежепрокаленным хлоридом кальция или сульфатом натрия, выдерживая там до 5 ч.

Определение температуры вспышки на приборах, описанных ниже, надо проводить в вытяжном шкафу, так как масло разлагается с выделением газообразных продуктов. В вытяжном шкафу не следует плотно закрывать дверцы, а держать их на рекомендуемом преподавателем уровне. Разрешается наблюдать за процессом только через стекло шкафа.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ

Нагревание масла осуществляют в железном тигле диаметром 63—65, высотой 46—48 и толщиной стенок 1 мм. Тигель помещают в металлическую песчаную баню высотой 45—55 и диаметром 95— 105 мм, установленную на штативе, на котором укреплен термометр на 360°С с ценой деления 1 °С (рис. 39). Баня нагревается на электроплитке. Зажигательное устройство представляет стеклянную или металлическую трубку с оттянутым концом диаметром 1 мм, соединенную резиновой трубкой с источником газа. Для защиты от движения воздуха прибор во время определения окружают железным щитом высотой 550—650 мм.

Подготовка к испытанию и его проведение

Промытый бензином и высушенный тигель помещают в песчаную баню, на дне которой находится слой прокаленного песка толщиной 5—8 мм. Пространство между тиглем и баней засыпают песком, уровень которого на 12 мм не доходит до края тигля. Песчаную баню и термометр укрепляют в штативе так, чтобы ртутный шарик термометра находился в середине тигля и не касался его дна. В тигель наливают обезвоженное испытуемое масло до уровня на 12 мм ниже края тигля, если масло имеет температуру вспышки до 210°С, и на 18 мм ниже в случае масла с более высокой температурой вспышки. Уровень налива масла в тигле устанавливают по металлическому шаблону. Подготовленный прибор защищают кожухом.

Под песчаную баню устанавливают электроплитку и регулируют ее нагрев так, чтобы продукт нагревался на 10°С в 1 мин, а за 40 °С до ожидаемой температуры вспышки скорость нагревания уменьшают до 4°С/мии.

Испытание начинают за 10 °С до ожидаемой температуры вспышки, проводя на расстоянии 10—14 мм от поверхности масла через каждые 2°С пламя зажигательного устройства. Длина пламени должна быть 3—4 мм, а длительность каждого испытания 2—3 с. За температуру вспышки принимают ту температуру, при которой отмечается появление перебегающего и быстро исчезающего синего пламени.

При испытании неизвестного нефтепродукта вначале проводят предварительное определение температуры вспышки, осуществляя нагрев тигля таким образом, чтобы температура масла повышалась на 3—4°С/мин, и поднося пламя зажигательного устройства через каждые 30 с. При повторном определении температуры вспышки берется новая порция испытуемого масла. Расхождение между параллельными определениями при температуре вспышки до 150°С не должно превышать 4°С, свыше 150°С —6°С.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ

Устройство прибора

Прибор (рис. 40) состоит из металлического закрытого тигля 1, который помещается в чугунную ванну 2, а последняя в свою очередь окружена латунной рубашкой 3. Такое устройство предохраняет ванну от излишнего излучения теплоты. Тигель с внутренней стороны имеет метку для указания уровня налива испытуемой жидкости. Крышка тигля снабжена заслонкой с двумя отверстиями, гнездом для термометра, зажигательным приспособлением 4, пружинным рычагом 6 и мешалкой 5 с гибкой передачей. При повороте пружинного рычага открываются заслонки и наклоняется в паровое пространство тигля зажигательное приспособление. Нагрев осуществляется электроплиткой.

Подготовка к испытанию и его проведение

П еред

определением прибор устанавливают

в помещении, где отсутствует резкое

движение воздуха. Снимают с прибора

термометр, крышку с мешалкой и вынимают

тигель. Эти части, соприкасающиеся с

маслом, тщательно промывают бензином

и сушат. Испытуемое обезвоженное масло

наливают б тигель до метки, устанавливают

тигель на место и закрывают крышкой.

еред

определением прибор устанавливают

в помещении, где отсутствует резкое

движение воздуха. Снимают с прибора

термометр, крышку с мешалкой и вынимают

тигель. Эти части, соприкасающиеся с

маслом, тщательно промывают бензином

и сушат. Испытуемое обезвоженное масло

наливают б тигель до метки, устанавливают

тигель на место и закрывают крышкой.

Рис. 40. Прибор для определения температуры в закрытом тигле:

1 — металлический тигель; 2 — чугунная ванна; 3 — латунная рубашка; 4 — зажигательное приспособление; 5 —мешалка; 6 — пружинный рычаг.

В крышке укрепляют термометр, проверяют, работает ли мешалка, пружинный рычаг и зажигают фитиль зажигательного устройства. Перед началом испытания записывают барометрическое давление.

При периодическом перемешивании масла нагревают прибор, повышая температуру со скоростью 5—8°С/мин для продукта с температурой вспышки от 50 до 150°С и 10—12°С/мин для продукта с температурой вспышки выше 150°С*. За 30 °С до ожидаемой температуры вспышки скорость нагревания уменьшают до 2°С/мин. Когда масло нагреется до температуры на 10 °С ниже ожидаемой температуры вспышки, проводят испытание на вспыхивание масла через 1 °С для продуктов с температурой вспышки до 150°С и через 2°С для продуктов с температурой вспышки выше 150°С. Для этого на 1 с поворачивают пружинный рычаг и наблюдают за появлением синего быстро исчезающего пламени над поверхностью масла. Отмечаемую при этом температуру фиксируют как температуру вспышки.

Перемешивание во время испытания на вспышку не проводят, но продолжают его в периоды между включениями зажигательного устройства.

Получив первую вспышку, нагревание продолжают и через 1—2°С повторяют зажигание. Если вспышки не происходит, испытание считают неправильным и повторяют его снова со свежей порцией масла.

Если испытанию подвергается неизвестное масло, то в этом случае нагревание ведут со скоростью 4°С/мин при постоянном перемешивании масла. Через каждые 4°С проводят испытание на вспыхивание масла. Определив ориентировочную температуру вспышки, повторяют испытание со свежей порцией масла по описанной выше методике. Если испытание проводится при барометрическом давлении, отличающемся от 0,1 МПа (760 мм рт. ст.) на 0,002 МПа (15 мм рт. ст.) и более, то вводят поправку по формуле, приведенной на стр. ИЗ.

Расхождение между параллельными определениями при температуре вспышки до 50 °С не должно превышать 1 °С, выше 50 °С — 2°С.

Наряду с описанным прибором с ручным управлением в промышленных лабораториях применяют автоматический прибор ЛАВН (лабораторный анализатор вспышки нефтепродуктов). В этом приборе автоматизированы: операция заполнения тигля нефтепродуктом, регулирование скорости нагревания, зажигание смеси паров масла с воздухом, регистрация результатов анализа, охлаждение прибора и его разгрузка. Испытуемый нефтепродукт заливается в мерник-дозатор прибора, снабженный электрообогревом, с помощью которого можно подогреть вязкие пробы. Подача нефтепродукта из мерника в тигель так же, как и его охлаждение и выгрузка после анализа, осуществляется пневматически при давлении воздуха 0,3—0,5 МПа. Электрообогрев тигля с пробой регулируется с помощью термореле. Для зажигания смеси паров масла с воздухом прибор снабжен запальной свечой и бобиной. Результаты анализа фиксируются на регистрирующем устройстве. Все управление анализатором вынесено на переднюю панель прибора.

При испытании нефтепродукта с температурой вспышки ниже 50 °С нагревание проводят со скоростью 1 °С/мин при непрерывном перемешивании от начала до конца опыта.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НА ПРИБОРЕ ПТВ-1

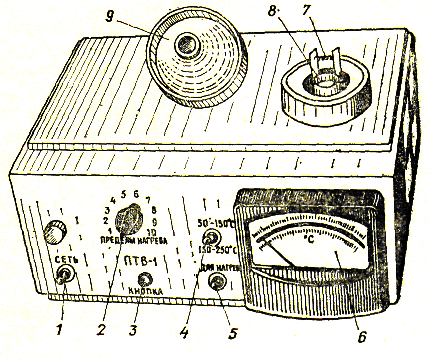

Прибор ПТВ-1 (рис. 41) представляет собой полуавтоматическое устройство для определения температуры вспышки топлив и масел и состоит из блока питания и блока вспышки, смонтированных в одном металлическом корпусе. В верхней части корпуса имеется гнездо, в которое помещается тигель 8 с нефтепродуктом. Нагревание тигля осуществляется электрическим подогревателем. Скорость нагревания регулируется автоматически. Рядом с верхней частью тигля прикреплен съемный воспламенитель паров нефтепродукта 7 в виде петли из нихромовой проволоки. Тигель и петля покрываются съемной крышкой 9 со смотровым стеклом. Все управление прибора выведено на лицевую панель. Назначение кнопок, тумблеров и переключателей указано на панели. Прибор присоединяется сетевым шнуром к источнику тока и должен быть обязательно заземлен.

Подготовка к испытанию и его проведение

Перед проведением анализа снимают с прибора крышку 9, воспламенитель 7 и вынимают тигель 8. Эти детали промывают бензином, потом тщательно протирают и сушат до исчезновения запаха бензина, после чего устанавливают на свои места. Тумблером 1 включают прибор в сеть и, нажав кнопку, убеждаются, что спираль воспламенителя в течение 5—8 с накаляется до ярко-красного цвета. Для равномерного нагревания прибора тумблер 4 переключают в положение «50-150°С», а регулятор скорости подъема температуры 2 — в положение «6». При достижении температуры 100 °С клювик регулятора скорости ставят в нулевое положение.

П осле

предварительного прогрева приступают

к проведению анализа. Вновь снимают

воспламенитель и тигель. Наливают в

тигель испытуемое масло до метки и снова

устанавливают тигель и воспламенитель

в прибор, причем петля воспламенителя

должна находиться ниже верхнего края

тигля на 0,2—0,4 мм. Закрыв тигель крышкой,

регулятор скорости подъема температуры

2 устанавливают

в положение «6» и наблюдают за

температурой, которая. должна подниматься

со скоростью 2°С/мин. В противном случае,

манипулируя регулятором скорости

подъема температуры 2

и тумблером

дополнительного нагрева 5,

устанавливают

необходимую скорость повышения

температуры. Если не было вспышки

нефтепродукта до 150°С, переключают

измеритель температуры на интервал

150—250 °С. Когда масло нагреется до

температуры на 20 °С ниже ожидаемой

температуры вспышки, проводят испытание

на появление вспышки.

осле

предварительного прогрева приступают

к проведению анализа. Вновь снимают

воспламенитель и тигель. Наливают в

тигель испытуемое масло до метки и снова

устанавливают тигель и воспламенитель

в прибор, причем петля воспламенителя

должна находиться ниже верхнего края

тигля на 0,2—0,4 мм. Закрыв тигель крышкой,

регулятор скорости подъема температуры

2 устанавливают

в положение «6» и наблюдают за

температурой, которая. должна подниматься

со скоростью 2°С/мин. В противном случае,

манипулируя регулятором скорости

подъема температуры 2

и тумблером

дополнительного нагрева 5,

устанавливают

необходимую скорость повышения

температуры. Если не было вспышки

нефтепродукта до 150°С, переключают

измеритель температуры на интервал

150—250 °С. Когда масло нагреется до

температуры на 20 °С ниже ожидаемой

температуры вспышки, проводят испытание

на появление вспышки.

Рис. 41. Прибор ПТВ-1:

1 —тумблер включения питания; 2 — регулятор скорости подъема температуры; 3—кнопка включения воспламенителя; 4 — тумблер переключения измеряемых температур; 5—тумблер дополнительного нагрева; 6 — измерительный прибор— термометр; 7 — воспламенитель; 8— тигель; 9 — съемная крышка.

Через каждые 2°С нажимают на 5 с кнопку включения спирали воспламенителя и через смотровое стекло крышки наблюдают за появлением быстро гаснущего голубоватого пламени. Этот момент фиксируют по измерителю температуры 6 как температуру вспышки.

Охладив прибор до 50 °С, проводят повторное определение температуры вспышки со свежей порцией масла. Расхождение между параллельными определениями не должно превышать 4°С, а для тяжелых масел 6°С. За температуру вспышки принимают среднее значение из результатов двух определений.

Если испытанию подвергается неизвестное масло, то проводят предварительное определение температуры вспышки, нагревая масло со скоростью 5—8°С/мин. Через каждую минуту проводят испытание на вспыхивание масла. Определив приблизительную температуру вспышки, устанавливают постоянную скорость нагревания и повторяют опыт со свежей порцией масла по описанной выше методике.