- •§ 2. Отбор пробы газа

- •§ 3. Теплота сгорания газа и ее определение

- •§ 4. Волюмометрический анализ газов

- •§ 5. Общие сведения о хроматографии газов

- •§ 6. Анализ газовых смесей на учебном газоадсорбционном хроматографе

- •§ 7. Определение углеводородов с2—с5 в сухом газе

- •Глава 2

- •§ 8. Основные показатели, характеризующие состав и свойства нефти

- •§ 9. Определение фракционного состава

- •§ 10. Определение плотности

- •§ 11. Определение кислотности

- •§ 12. Определение минеральных примесей

- •§ 13. Определение низкотемпературных свойств нефтепродуктов

- •§ 14. Определение содержания серы и серусодержащих соединений

- •Глава 3

- •§ 15. Общие сведения о нефтяных топливах

- •§ 16. Определение давления насыщенных паров

- •§ 17. Определение индукционного периода и фактических смол в моторных топливах

- •§ 18. Определение люминометрического числа и высоты некоптящего пламени реактивных топлив

- •§ 19. Определение теплоты сгорания жидких топлив

- •§ 20. Определение непредельных и ароматических углеводородов в светлых нефтепродуктах

- •§ 21. Определение тетраэтилсвинца в бензинах

- •Глава 4

- •§ 22. Общие сведения о маслах

- •§ 23. Определение вязкости нефтепродуктов

- •§ 24. Зависимость вязкости от температуры

- •§ 25. Определение стабильности нефтяных масел

- •§ 26. Определение коксуемости

- •§ 27. Определение температур вспышки

- •§ 28. Определение натровой пробы

- •§ 29. Испытание масел на коррозионную активность

- •§ 30. Испытание масел на присутствие селективных растворителей

- •§ 31. Определение показателя преломления

- •§ 32. Определение цвета масел

- •Глава 5

- •§ 33. Анализ смазок

- •§ 34. Отбор проб твердых нефтепродуктов

- •§ 35. Анализ нефтяного кокса

- •§ 36. Анализ нефтяных битумов

- •§ 37. Анализ парафинов товарные сорта парафинов

- •Глава 6

- •§ 38. Анализ синтетических жирных кислот

- •§ 39. Анализ ароматических продуктов

- •§ 40. Анализ присадок

- •Глава 7

- •§ 41. Краткие сведения

- •§ 42. Определение гранулометрических характеристик

- •§ 43. Определение некоторых примесей в катализаторах

- •Глава 8

- •§ 44. Состав природной воды и требования, предъявляемые к технической воде

- •§ 45. Анализ технической воды

- •§ 46. Анализ сточных вод

§ 12. Определение минеральных примесей

К минеральным примесям, нефти и нефтепродуктов относятся: вода, соли, механические примеси, зола, а также минеральные кислоты и щелочи. Большая часть минеральных примесей содержится в сырой нефти и во время ее переработки может частично переходить в нефтепродукты. Присутствие минеральных кислот и щелочей в нефтепродуктах является следствием их недостаточной отмывки в процессе кислотно-щелочной очистки. Наличие минеральных примесей усложняет переработку нефти и вредно сказывается на эксплуатационных свойствах нефтепродуктов.

Примеси свободных минеральных кислот или щелочей в нефтепродуктах, особенно при повышенной температуре, вызывают коррозию металлических частей машин, двигателей и трубопроводов. Кроме того, при наличии этих примесей уменьшается стойкость нефтепродуктов к окислению. Поэтому нефтяные масла, моторные и котельные топлива даже с ничтожными следами минеральных кислот или щелочей непригодны к употреблению.

Буровая вода является постоянным спутником нефти. Вода, как правило, плохо растворяется в нефти, но образует с ней при механическом перемешивании нефтяные эмульсии. Стойкость эмульсии в большой мере зависит от размеров капель воды, которая в нефтяных эмульсиях обычно является дисперсной фазой. Капли размером в несколько десятков микрометров легко соединяются между собой, что позволяет отделять воду отстаиванием. Однако капли размером меньше 1 мкм образуют весьма стойкие эмульсии, особенно под влиянием эмульгаторов, и поэтому полное удаление воды достигается только на установке деэмульгирования и обезвоживания нефти.

Значительно меньше воды содержится в нефтепродуктах. Большинство из них по отношению к воде обладает ничтожной растворяющей способностью. Кроме того, в процессе переработки нефти удаляется значительная часть смолистых веществ, сернистых соединений, нафтеновых кислот и их солей, играющих роль эмульгаторов. Значительное обводнение котельных и тяжелых дизельных топлив происходит при их транспортировке и перевалке, особенно при разогреве острым паром.

Присутствие воды в смазочных маслах, карбюраторных и дизельных топливах, топливе для воздушно-реактивных двигателей и в других нефтепродуктах крайне нежелательно и по техническим нормам в большинстве случаев недопустимо. Содержание воды в масле усиливает его склонность к окислению, а также ускоряет процесс коррозии металлических деталей, соприкасающихся с маслом. Присутствуя в карбюраторном и дизельном топливе, вода снижает их теплотворную способность, засоряет карбюратор и вызывает закупорку распыляющих форсунок. При низких температурах кристаллики льда засоряют топливные фильтры, что может служить причиной аварии при эксплуатации авиационных двигателей.

Буровые воды содержат в растворенном виде соли, состав которых меняется в зависимости от месторождения и глубины залегания нефти. Очень часто в буровой воде содержатся хлориды калия, натрия, магния, кальция и железа, реже сульфаты и карбонаты, а в отдельных водах присутствуют бромиды и иодиды. Эти соли вместе с водой попадают в нефть и осложняют ее переработку. Поэтому сырая нефть перед переработкой подвергается обессоливанию и обезвоживанию.

Механические примеси состоят из мелкого песка, частиц глины, различных солей. Они находятся в нефти и нефтепродуктах во взвешенном состоянии и чем более дисперсны, тем труднее отделяются при отстаивании. Особенно стойко удерживаются мелкие кристаллики солей. Во время переработки нефти механические примеси оседают на стенках аппаратуры и снижают ее теплопроводность. В остаточные нефтепродукты механические примеси могут переходить из нефти в виде различных минеральных солей и окислов, а в маслах адсорбционной очистки иногда содержатся еще мельчайшие частицы отбеливающей глины. Кроме того, механические примеси появляются в маслах в результате их небрежного хранения в грязной таре, попадания в них пыли, песка и т. п. Присутствие механических примесей в моторных топливах и в смазочных маслах (без присадок) по техническим нормам недопустимо, так как они засоряют топливоподающую систему и могут вызвать абразивный износ трущихся поверхностей.

При сгорании нефти и нефтепродуктов образуется минеральный остаток, называемый золой. Этот минеральный остаток не дает полного представления о химическом составе негорючих компонентов нефти, так как при сгорании они превращаются в соответствующие оксиды. В золе находятся оксиды кальция, магния, кремния, алюминия, железа, ванадия и других элементов.

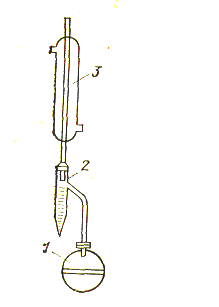

Р ис.

20. Прибор для определения содержания

воды в нефтепродукте:

ис.

20. Прибор для определения содержания

воды в нефтепродукте:

1— колба; 2—приемник-ловушка; 3—холодильник.

Для большинства чистых масел, реактивных и дизельных топлив содержание золы не должно превышать сотых и тысячных долей процента, а в бензинах зола должна отсутствовать.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ

Метод азеотропной перегонки заключается в отгонке воды и растворителя от нефтепродукта с последующим их разделением в градуированном приемнике на два слоя. В качестве растворителя применяется бензин-растворитель БР-1. Перед употреблением растворитель обезвоживают хлоридом кальция или сульфатом натрия и отфильтровывают.

Прибор для определения содержания воды (рис. 20) состоит из колбы 1, приемника-ловушки 2 и холодильника 3. Приемник представляет собой градуированную пробирку объемом 10 мл с конической нижней частью. Цена деления шкалы на участке от 1 до 10 мл. равна 0,2 мл, а на участке от 0 до 1 мл — 0,05 мл. К верхней части пробки припаяна отводная трубка. Приемник-ловушку присоединяют к колбе и холодильнику с помощью корковых пробок или на шлифах.

Методика определения

Пробу испытуемого нефтепродукта перемешивают в течение о мин, а густые и парафинистые продукты предварительно нагревают до 40°С.

В сухую и чистую колбу 1 отвешивают с точностью до 0,1 г около 10S г испытуемого нефтепродукта, приливают 100 мл растворителя и перемешивают. Для равномерного кипения в колбу помещают несколько кусочков пемзы или стеклянных капилляров.

Когда прибор собран и укреплен на штативе, пускают воду в холодильник и начинают осторожно нагревать колбу на электроплитке закрытого типа. Нагрев регулируют так, чтобы в приемник-ловушку из холодильника стекали 2—4 капли конденсата в 1 с. Нельзя пропускать воду через холодильник с большой скоростью, так как при этом внутри трубки холодильника может конденсироваться влага из воздуха. Через некоторое время пробирка-ловушка наполнится жидкостью, и ее избыток будет стекать обратно в колбу. Если в испытуемом нефтепродукте имеется вода, то она, испаряясь из колбы и конденсируясь в холодильнике, вместе с растворителем также попадает в ловушку, где вследствие разности удельных весов будет быстро отстаиваться в нижнем слое. При соблюдении стандартной скорости перегонки попадание воды из ловушки обратно в колбу исключено. Когда количество воды в ловушке перестанет увеличиваться и верхний слой растворителя станет прозрачным, перегонку прекращают. Если отгоняется небольшое количество воды, растворитель иногда долго не становится прозрачным. В этом случае приемник-ловушку помещают на 20 мин в горячую воду до осветления растворителя. Приставшие к стеклу ловушки капли воды сгоняют вниз при помощи тонкой стеклянной палочки. После этого измеряют объем отогнанной воды. Если обводненность нефти или нефтепродукта была более 10 %, то вся вода от 100 г пробы не поместится в приемнике-ловушке. В этом случае навеску исходных веществ уменьшают до 50, 25 или даже до 10 г. Массовую долю воды х (в %) вычисляют по формуле:

![]()

где V — объем воды в ловушке, мл; G — навеска испытуемого вещества, г.

Для определения воды в нефтепродуктах используется также гидрид-кальциевыи метод. Он основан на взаимодействии воды, содержащейся в нефтепродукте, с гидридом кальция по реакции:

СаН2 + 2Н2О → Са(ОН)2 + 2Н2

По количеству выделившегося водорода рассчитывают содержание воды в испытуемом нефтепродукте.

Определение содержания воды в некоторых специальных маслах проводится гидрид-кальциевым методом в приборе, основной частью которого является газовая бюретка для сбора и измерения объема водорода.

Содержание воды в нефти можно определить с помощью автоматического лабораторного прибора ЛИВН-1, в котором водород фиксируется нe по объему бюреткой, а детектором по теплопроводности. Прибор состоит из испарительной камеры, реакционной камеры, системы осушки газа-носителя, детектора по теплопроводности, регистрирующего прибора, а также блока питания и электронных терморегуляторов.

Подготовленная проба нефти с помощью шприца-дозатора в количестве 2 мл вводится в нижнюю часть испарительной камеры. Туда же подается через систему осушки воздух или азот в качестве газа-носителя со скоростью 200 мл/мин., В испарительной камере поддерживается температура 150°С. Пары воды, легких углеводородов и газ-носитель из испарительной камеры поступают в реакционную камеру, где проходят через слой гидрида кальция, находящегося на вибрирующей решетке. В этой камере поддерживается температура 90 °С. Образовавшийся водород, газ-носитель и пары бензина через холодильник поступают в детектор по теплопроводности. Результаты анализа регистрируются потенциометром.

Оригинальный принцип фиксации результатов анализа на содержание влаги в нефтепродуктах используется в термохимической модификации гидрид-кальциевого метода*. Как известно, реакция гидрида кальция с водой является экзотермической. Предложенный метод основан на зависимости между содержанием влаги в исследуемом нефтепродукте и подъемом температуры, отмечаемым во время проведения реакции.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЗОЛЫ

Определение состоит в сжигании навески нефти или нефтепродуктов с последующим прокаливанием при 650 °С полученного сухого остатка до полного озоления. При сжигании нефтепродукта до углистого остатка выделяются вредные газы. Поэтому определение золы следует вести в вытяжном шкафу без вентиляции. Дверцы шкафа не закрывать плотно, а держать на уровне, указанном преподавателем. При сильной тяге в шкафу возможны потери нефтепродукта.

Оржеровский М. А. — Химия и технология топлив и масел, 1969, № 8, с. 61.

Методика определения

Перед сжиганием жидкий нефтепродукт тщательно перемешивают в течение 5 мин. При анализе пластичной смазки верхний слой отбрасывают и пробу отбирают шпателем не менее чем с трех мест на некотором расстоянии от стенок сосуда, после чего также тщательно перемешивают.

В доведенный до постоянной массы тигель помещают обеззоленный бумажный фильтр, обкладывая им дно и стенки тигля, а затем тигель с фильтром взвешивают с точностью до 0,01 г. Отвешивают в этот тигель с той же точностью 25 г жидкого нефтепродукта или 5 г консистентной смазки и навеску расплавляют. Сворачивают в виде конуса второй беззольный фильтр и отрезают от него верхнюю часть высотой 5—10 мм. Подготовленный второй фильтр опускают основанием конуса в нефтепродукт, закрывая его поверхность. Бумажный конус служит фитилем во время сжигания нефтепродукта.

Тигель устанавливают на электроплитку, а рядом с ним помещают второй тигель с безводным маслом, в который погружен термометр для контроля за нагревом масла и испытуемого нефтепродукта. Нагревание ведут постепенно и при 100—120 °С выдерживают некоторое время до исчезновения пены, которая может образоваться при наличии воды в испытуемом продукте. Когда бумажный фильтр пропитается испытуемым нефтепродуктом, его поджигают и наблюдают за горением, регулируя нагрев плитки так, чтобы нефтепродукт не перетекал за края тигля и фильтр не затухал. Сжигание ведут до образования углистого остатка. Затем тигель переносят в муфель и прокаливают при 650 °С 1,5—2 ч, а затем до постоянной массы.

Массовую долю золы х (в %) вычисляют по формуле:

![]()

где G1 — масса тигля с золой, г; G2 — масса тигля, г; G3 — масса золы бумажных фильтров (берется по этикетке на фильтре), г; G — масса испытуемого нефтепродукта, г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ

Навеску испытуемой обезвоженной нефти или нефтепродукта растворяют в бензине. Присадки и масла с присадками растворяют в бензоле или толуоле. Раствор фильтруют через сухой бумажный фильтр, который сушат и взвешивают. По привесу фильтра находят количество механических примесей.

Реактивы Бензин марки Б-70. Бензол, толуол. Смесь этилового спирта и диэтилового эфира 4 : 1 (по объему).

Методика определения

Беззольный бумажный фильтр помещают в бюкс и сушат в сушильном шкафу при 105—110°С сначала 1 ч, а потом несколько раз по 30 мин до постоянной массы. Сухой фильтр устанавливают в воронку и смачивают его бензином.

Навеску испытуемого нефтепродукта и бензин для ее растворения берут в соответствии с ГОСТ 6370—83 (табл. 3). Испытуемый нефтепродукт отвешивают в стакан и, чтобы уменьшить его вязкость, растворяют в горячем бензине Б-70. Бензин подогревают на водяной бане в колбе с обратным холодильником.

Т АБЛИЦА

3. Выбор навески нефтепродуктов при

определении содержания механических

примесей

АБЛИЦА

3. Выбор навески нефтепродуктов при

определении содержания механических

примесей

Горячий раствор фильтруют через подготовленный бумажный фильтр. Осадок на фильтре промывают горячим бензином до тех пор, пока фильтрат будет стекать прозрачным и бесцветным. В случае плохого фильтрования, что отмечается для нефтепродуктов, содержащих воду, раствору дают в стакане отстояться, после чего фильтруют раствор, сливая его с отстоя. К осадку в стакане приливают 5—10-кратное количество спирто-эфирной смеси. Спирто-эфирный раствор пропускают через тот же фильтр. Далее осадок промывают спирто-эфирной смесью, а затем горячим бензином.

Фильтр с промытым осадком переносят в бюкс, в котором сушился чистый фильтр, и сушат с открытой крышкой при 105—110°С до постоянной массы. Бюкс охлаждают перед взвешиванием в эксикаторе с закрытой крышкой не менее 30 мин.

При проведении анализа необходимо учитывать следующее: 1) если нефтепродукт содержит воду, его предварительно обезвоживают методом перегонки в приборе, изображенном на рис. 20; 2) после отгонки воды бензиновый раствор в колбе используют для определения механических примесей по настоящей методике, начиная с разбавления раствора и его фильтрования; 3) если нефтепродукты (присадки, масла с присадками) плохо растворяются в бензине, его заменяют бензолом или толуолом; 4) для ускорения фильтрования применяют воронку Бюхнера с водоструйным насосом; 5) при работе с бензолом, толуолом фильтрование надо проводить в вытяжном шкафу.

Массовую долю механических примесей х (в %) вычисляют по формуле:

![]()

где G1— масса бюкса с фильтром и механическими примесями, г; G2 — масса бюкса с фильтром, г; G — навеска испытуемого нефтепродукта, г.

КАЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОРАСТВОРИМЫХ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ

При промывании нефтепродуктов водой водорастворимые кислоты и щелочи переходят в раствор, в котором они обнаруживаются при действии на раствор соответствующих индикаторов.

Реактивы

Метиловый оранжевый, 0,02%-ный раствор. Фенолфталеин, 1 % -ный спиртовой раствор. Этиловый спирт, 50%-ный раствор.

Методика определения

Жидкие нефтепродукты. По ГОСТ 6307—75 пробу жидкого нефтепродукта вязкостью до 75 мм2/с (75 сСт) перемешивают и подогревают до 60 °С, а очень вязкий нефтепродукт разбавляют равным объемом нейтрального бензина. Бензин, лигроин и керосин не подогревают. Для испытания в делительную воронку объемом 300 мл наливают 50 мл подготовленного нефтепродукта (не считая объема бензина-разбавителя) и 50 мл дистиллированной воды, подогретой до 50 °С. После 5-минутного перемешивания и последующего расслоения водный слой выливают в две пробирки. В одну приливают 2 капли метилового оранжевого, а во вторую — три капли фенолфталеина. В первой пробирке переход желтого цвета в розовый указывает на присутствие кислоты; розовый или малиновый цвет содержимого второй пробирки указывает на присутствие щелочи.

Пластичные смазки, парафины и церезины. В фарфоровую чашку с точностью до 0,01 г отвешивают 50 г пластичной смазки или 25 г парафина, церезина и наливают в нее такое же количество дистиллированной воды. Чашку устанавливают на плитку, помешивают ее содержимое, пока не расплавится продукт, а затем кипятят в течение 5 мин при тщательном перемешивании. После охлаждения и расслоения отделяют водную вытяжку и определяют в ней наличие кислоты или щелочи так же, как в случае жидких нефтепродуктов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СОЛЕЙ В НЕФТИ

Метод заключается в экстрагировании солей из нефти горячей водой и титровании водной вытяжки хлоридов раствором нитрата ртути по реакции

Hg(N03)2 + 2NaCl → HgCl2 + 2NaNO3

Реактивы

Толуол или ксилол.

Азотная кислота, 0,2 н. раствор и концентрированная.

Нитрат ртути, 0,01 н. раствор. Для приготовления 1,67 г измельченного нитрата ртути растворяют в 50 мл воды в мерной колбе объемом 1 л. К мутному раствору постепенно добавляют концентрированную азотную кислоту, до исчезновения мути, после чего доводят раствор до метки водой. Титр устанавливают по хлориду натрия.

Дифенилкарбазид, 1%-ный спиртовый раствор. Для приготовления колбу с отвешенными веществами закрывают воздушным холодильником и нагревают на водяной бане до полного растворения.

Деэмульгатор — диссольван или ОЖК (оксиэтилированные жирные кислоты), 2%-ный водный раствор. Для приготовления раствора 2 г ОЖК растворяют в 98 г горячей дистиллированной воды. Раствор готовят за сутки до использования и хранят не более 10 сут.

Методика определения

Испытуемую нефть после тщательного перемешивания в течение 10 мин наливают в цилиндр объемом 25 мл, а при предполагаемом содержании солей более 200 мг/л — в цилиндр объемом 10 мл. Отобранный образец нефти выливают в делительную воронку. Цилиндр ополаскивают четыре раза толуолом, расходуя его каждый раз не более 5 мл. Все эти порции толуола сливают в воронку с испытуемой нефтью. После двухминутного перемешивания толуольного раствора нефти в делительную воронку наливают 100 мл горячей дистиллированной воды. Вновь перемешивают содержимое делительной воронки в течение 10 мин. Затем устанавливают воронку в кольцах штатива. В случае образования эмульсии нефти с водой для разрушения ее в воронку добавляют 5—8 капель 2 %-ного раствора деэмульгатора. После отстоя нижний водный слой сливают в воронку с бумажным фильтром и фильтрат собирают в стакан. После этого повторяют экстракцию 30—40 мл горячей воды в течение 5 мин. Водный слой через воронку с бумажным фильтром собирают в тот же стакан. Фильтр промывают 10 мл горячей воды.

Стакан с промывными водами устанавливают на плитку и кипятят для удаления сероводорода (проба со свинцовой бумажкой). После охлаждения содержимое стакана переливают в мерную колбу объемом 500 мл. Стакан ополаскивают несколько раз 10—15 мл дистиллированной воды, которую выливают в ту же колбу, а затем доводят объем до метки. Из мерной колбы отбирают пипеткой 50 мл раствора. Если содержание солей в нефти превышает 5000 мг/л, то отбирают 10 мл. Пробы выливают в коническую колбу, куда приливают 50 мл дистиллированной воды, 2—3 мл 0,2 н. раствора азотной кислоты, 10 капель 1 %-ного раствора дифенилкарбазида и титруют 0,01 н. раствором нитрата ртути до появления слабого розового окрашивания. Параллельно проводят контрольный опыт с дистиллированной водой до появления розового окрашивания.

Для проверки полноты извлечения хлоридов в делительную воронку с оставшимся раствором испытуемой нефти наливают 100 мл горячей дистиллированной воды и повторяют анализ, беря на титрование всю водную вытяжку.

Содержание солей в пересчете на NaCl (в мг на 1 л нефти) рассчитывают по формуле:

![]()

Где V1 и V2— объем 0,01 н. раствора нитрата ртути, израсходованного на титрование соответственно испытуемого раствора и на контрольное титрование, мл; 0,5846 — количество хлорида натрия, эквивалентное 1 мл точно 0,01 н. раствора нитрата ртути, мг; А — соотношение объемов мерной колбы и пипетки; V — объем испытуемой нефти, мл.

Результат проверочного анализа вычисляют по этой же формуле и суммируют с результатом вычисления после титрования основной вытяжки.

Для определения содержания хлоридов в нефти в заводской практике применяется также метод потенциометрического титрования. Сущность метода заключается в растворении навески нефти в органическом растворителе, состоящем из 30 мл изобутилового спирта и 70 мл толуола и подкисленном азотной кислотой, и потенциометрическом титровании полученного раствора раствором нитрата серебра (ГОСТ 21534—76. Метод Б).