- •1.Социальный педагог как педагогическая профессия. Функции социального педагога. Педагогическое мастерство как интегральная характеристика личности социального педагога.

- •2. Особенности работы социального педагога в учреждениях интернатного типа.

- •3. Социальная педагогика как наука и сфера практической деятельности. Объект, предмет и функции социальной педагогики: теоретико-познавательная, прикладная, гуманистическая.

- •4. Особенности социально-педагогической деятельности с приемной (патронатной) семьей.

- •5. Социальный институт формирования личности. Их значимость в социализации молодежи в современных условиях.

- •6. Специфика социально-педагогической деятельности с многодетной семьей.

- •7. Воспитание как социальный институт. Личность в концепции гуманистического воспитания. Социально-педагогический процесс: понятие, сущность, содержание.

- •9. Воспитание как процесс интериоризации общечеловеческих ценностей

- •16 Исторический опыт детских и молодежных объединений

- •17 Кризисы семейной жизни и пути их преодоления

- •21.Школа как социальный институт, микросоциум, социально-педагогическая система.

- •23.Объективные факторы превращения человека в жертву неблагоприятных условий социализации.

- •24) Возникновение и становление социально-педагогической теории и практики за рубежом.

- •29. Социализированность.

- •40) Лагеря учреждения дополнительного образования и др. Образовательные организации. Специфика их деятельности.

- •41) Понятие зож. Пути его формирования. Роль соц. Пед-га в формировании зож.

- •5. Влияние окружающей среды на здоровье человека

- •6. Оптимальный двигательный режим

- •7. Закаливание

- •8. Физическое воспитание

- •9. Личная гигиена и режим дня

- •42) Педагогические проблемы реабилитации беспризорных детей и подростков в специализированных учреждениях.

- •43) Зашита прав ребёнка в социально-педагогической деятельности.

- •Способы защиты детей:

- •46) Личностный, возрастной, гендерный, дифференцированный и индивидуальный подходы в социально-педагогической деятельности, пути их реализации.

- •Возрастной подход

- •Индивидуальный подход

- •47) Содержание, формы, методы социальнл-педагогической деятельности. Их характеристика.

- •48) Социально-педагогическая реабилитация дезадаптированных детей и подростков.

- •50) Особенности работы социального педагога с одарёнными детьми.

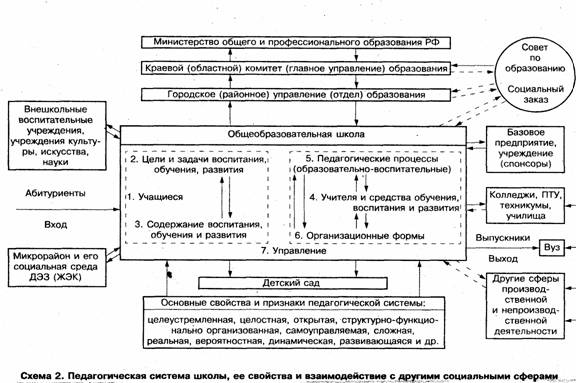

21.Школа как социальный институт, микросоциум, социально-педагогическая система.

Социальный институт - это организованная система связей и социальных норм, которая объединяет общественные ценности, которые удовлетворяют основные нужды общества. Любой институт выполняет необходимую жизненную функцию.

Социальный институт обеспечивает установками, определяет нормы, устанавливая свои общественные рамки.

Каждый социальный институт имеет общие признаки с другими институтами. Признаками института образования являются: 1. установки и образцы поведения - любовь к знаниям, посещаемость 2. символические культурные признаки - школьная эмблема, школьные песни 3. утилитарные культурные черты - классы, библиотеки, стадионы 4. кодекс устный и письменный – правила учащихся.

Основными функциями школы в процессе социализации можно считать следующие: приобщение человека к культуре общества; создание условий для развития,приобретение грамотности, подготовка к ВУЗу, завязывание прочных дружеских школьных связей…

Под педагогической системой понимают социально обусловленную целостность взаимодействующих на основе сотрудничества между собой, окружающей средой и ее духовными и материальными ценностями участников педагогического процесса, направленную на формирование и развитие личности.

Школа, как и любое другое образовательное учреждение, — это целостная, открытая, взаимодействующая с внешней средой система.

Школа как система имеет свою внутреннюю среду. Это системы взаимодействия, например: учащиеся — учащиеся, учителя — учащиеся, учителя — родители и т. д. Кроме того, это система взаимодействия, определяющегося направленностью целей и задач обучения, воспитания, развития.

Общество заинтересовано в воспитании духовно-нравственного человека. Нравственные нормы вырабатывались людьми в течение всего периода развития человеческой цивилизации и составляют общечеловеческие ценности, которые усваиваются в процессе обучения и воспитания. Усвоение нравственных норм и руководство ими в отношениях с окружающим человека миром, в поведении, в действиях и поступках и характеризуют социальное развитие личности.

Движущая сила в самовоспитании— мотивация деятельности личности, т. е. желание самой личности к активной разносторонней деятельности, к достижению результата.

Человеку надо сформировать в себе нравственную позицию в жизни, и помогает ему в этом прежде всего содержание педагогического процесса. В содержание воспитания включаются: цели воспитания, знания, умения,; навыки, культура поведения, конкретная предметная деятельность, в которой ученик приобретает опыт социального поведения в соответствии с нравственными нормами.

Становлению личности способствует четкая организация занятий с учащимися. Она приучает ученика к рациональному использованию своего рабочего времени, своевременной подготовке к работе, разумному сочетанию работы и отдыха.

Любое занятие в школе является или групповым, или коллективным, т. е. выступает как форма коллективного взаимодействия и взаимоотношений. Здесь формируются будущие взаимоотношения человека в обществе.

22.Отклоняющееся поведение — устойчиво повторяющееся нарушение социальных норм и вытекающее из этого противоправное поведение. Отклоняющееся поведение может носить как асоциальный, так и криминогенный характер.

К асоциальному типу отклоняющегося поведения относятся, например:

— бродяжничество, как следствие детской безнадзорности и беспризорности; — явления алкоголизма, наркомании, токсикомании; — аутоагрессивное поведение, то есть причинение вреда собственному здоровью вплоть до суицида; — агрессивное поведение по отношению к окружающим, не переходящее рамки закона.

К криминогенному типу отклоняющегося поведения можно отнести любое поведение, нарушающее административное либо уголовное законодательство.

Предпосылками формирования отклоняющегося поведения могут являться следующие факторы:

1. Индивидуальные

- психобиологические — нервно-психические патологии и заболевания, задержки физического и психического развития;

- личностные — особенности характера, дефекты семейного и школьного воспитания.

2. Социально-психологические — неблагоприятные особенности взаимодействия несовершеннолетних с ближайшим окружением (семьей, улицей, детским коллективом).

Концепции девиации. Основными из них являются: биологическая теория, психологическая и социологическая.

Сторонники биологической девиации рассматривают отклонение поведения от принятой в обществе социальной нормы в связи с биологическим складом индивида. В 19 веке итальянский врач Ч. Ломброзо обнаружил связь между криминальным поведением человека и определенным физиологическим строением его организма. Так, определяя криминальный тип поведения преступника, он выделяет такие характерные черты: выступающая челюсть, реденькая бородка, пониженная чувствительность к боли.

В психологических концепциях акцент делается на личностные факторы человека.

Социологические концепции пытаются учесть в девиации социальные и культурные факторы, влияющие и определяющие поведение человека в обществе (например, чем выше сплоченность группы, тем ниже уровень самоубийств). Э.Дюркгейм считал, что возникновение девиации происходит в результате разрыва между культурными целями общества и социально одобряемыми средствами достижения таких целей, как например, не все люди в силу определенных социально-экономических причин могут получить высшее образование или престижную работу, а уровень развития общества требует высококвалифицированных специалистов. Та часть населения, которая не может получить требуемый уровень образования, начинает удовлетворять свои образовательные потребности, но уже, например, в криминальной среде.

.

Социально-педагогическая реабилитация детей и подростков - это комплексная, многоуровневая и этапная система взаимосвязанных действий, направленных на возвращение, включение их в общество. Она заключается в обучении тому, как строить взаимоотношения с окружающими людьми и миром, включает аспекты профилактики и коррекции отклонений в его развитии.

Основными задачами СПР (соц.псих.реабилитации)является:

1.предупреждение безнадзорности;

2. выявление источников и причин осложненного поведения;

3. профилактика социальных вредностей;

4. восстановление социального статуса (помощь в овладении социальными ролями, культурно-нравственными нормами и ценностями) через оптимизацию ведущей деятельности, нормализацию всей системы отношений с окружающими, изменение представлений ребенка о самом себе;

Профилактика в системе реабилитации связана с устранением, сглаживанием, снятием причин, условий и факторов, которые вызывают те или иные отклонения в развитии личности. Чаще всего она связана со средой, социальным окружением ребенка.

Коррекция предполагает работу с конкретными отклонениями и направлена, прежде всего, на самого ребенка.

В результате создается определенное равновесие в психике и поведении ребенка, отвечающее норме поведения, адекватного возрасту ребенка и требованиям среды, в которой он живет. Оно достигается включением и интегрированием индивида в условиях, соответствующих требованиям нормальной жизни. В этом плане реабилитацию часто называют перевоспитанием.

Социально-педагогическая реабилитация в образовательном учреждении заключается в преодолении школьных и семейных репрессий в отношении запущенных детей и подростков, разрешении конфликтных ситуаций, преодолении неприязни по отношению к ним со стороны сверстников, выработке адекватной самооценки.

Процесс реабилитации ребенка во многом зависит от включения его в различные виды деятельности, раскрывающие потенциал и выявляющие индивидуальность.