- •Глава 1 13

- •Глава 2 21

- •Глава 3 74

- •Глава 4 133

- •Глава 5 181

- •Глава 6 206

- •Глава 7 233

- •Авторы Введение

- •Глава 1 теоретические основы безопасности жизнедеятельности

- •1.1. Общие положения

- •1.2. Понятие риска

- •1.2. Определение приемлемого риска

- •1.3. Понятие безопасности

- •1.4. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности деятельности

- •Глава 2 человеческий фaktоp в обеспечении производственной безопасности

- •2.1. Характеристики основных форм деятельности человека

- •2.2. Работоспособность человека и ее динамика

- •2.3. Антропометрические характеристики человека

- •2.4. Физиологические характеристики человека

- •2.5. Психофизическая деятельность человека

- •2.6. Психология в проблеме безопасности

- •2.7. Надежность человека как звена сложной технической системы

- •Глава 3 формирование опасностей в производственной среде

- •3.1. Производственная среда и условия труда

- •3.2. Производственный микроклимат и его влияние на организм человека

- •3.3. Влияние химических веществ

- •3.4. Влияние постоянных магнитных полей на организм человека

- •3.5. Влияние электромагнитных излучений

- •Светового климата

- •3.6. Влияние ионизирующего излучения

- •3.7. Влияние звуковых волн

- •3.8. Влияние вибрации

- •3.9. Взрывоопасность как травмирующий фактор производственной среды

- •3.10. Пожароопасность как фактор производственной среды

- •3.11. Электроопасность на производстве

- •3.12. Опасности автоматизированных процессов

- •4.2. Средства защиты от электромагнитных полей радиочастот

- •4.3. Меры защиты от действия инфракрасного излучения

- •4.4. Требования к искусственному производственному освещению

- •4.5. Средства защиты от ультрафиолетовых излучений (уфи)

- •4.6. Защита при работе с лазерами

- •4.7. Обеспечение безопасности при работе с ионизирующими излучениями

- •4.8. Средства и методы защиты от шума и вибрации

- •4.9. Защита от опасности поражения электрическим током

- •4.10. Защита при работе с сосудами, работающими под давлением

- •4.11. Пожарная безопасность промышленных предприятий

- •Глава 5 организация охраны труда на рабочем месте

- •5.1. Классификация, расследование и учет несчастных случаев

- •5.2. Организация проведения аттестации рабочих мест по условиям труда

- •5.3. Порядок проведения сертификации постоянных рабочих мест на производственных объектах на соответствие требованиям охраны труда

- •5.4. Организация обучения, инструктирования и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов

- •5.5. Порядок разработки и утверждения правил и инструкций по охране труда

- •5.6. Организация безопасности производства работ с повышенной опасностью и работ, на проведение которых требуется наряд-допуск

- •5.7. Порядок разработки и согласования проектно-сметной документации на строящиеся (реконструируемые) объекты производственного и социального назначения

- •5.8. Порядок приемки в эксплуатацию новых и реконструированных объектов производственного и социального назначения, оборудования и средств производства

- •5.9. Порядок согласования нормативно-технической документации на применяемую и выпускаемую продукцию, выдача гигиенических сертификатов

- •5.10. Санитарно-бытовое обеспечение работников. Оборудование санитарно-бытовых помещении, их размещение

- •Глава 6 управление охраной труда на предприятии

- •6.1. Предмет и содержание управления охраной труда на предприятии

- •6.2. Служба охраны труда на предприятии, ее функции и основные задачи

- •6.3. Планирование работы по охране труда

- •6.4. Создание, оборудование и оформление кабинетов по охране труда

- •6.5. Пропаганда вопросов охраны труда на предприятии

- •6.6. Организация проведения предварительных и периодических медицинских осмотров

- •Глава 7 правовые вопросы охраны труда

- •7.1. Основные положения действующего законодательства рф об охране труда

- •7.2. Государственные правовые акты по охране труда

- •7.3 . Права и гарантии работников на охрану труда

- •7.4. Обязанности работодателей по обеспечению охраны труда на предприятии

- •7.5. Обязанности работников по соблюдению требований охраны труда, действующих на предприятии

- •7.6 . Особенности охраны труда женщин

- •7.7. Особенности охраны труда молодежи

- •7.8. Льготы и компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и опасными условиями труда, порядок их предоставления

- •7.9 . Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства рф об охране труда

- •7.10. Общественный контроль за охраной труда

- •Литература

- •127994, Москва, гсп-4, Неглинная ул., д. 29/14

- •432980, Г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

3.10. Пожароопасность как фактор производственной среды

Горючие системы бывают однородные и неоднородные. К химически однород-ным относят системы, в которых горючее вещество и воздух перемешаны друг с дру-гом. Горение таких газо-, паро- или пылевоздушных систем называют кинетическим. К химически неоднородным относятся системы, в которых горючее вещество и воздух не перемешаны друг с другом и имеют поверхность раздела (например, твердые горючие вещества и жидкости, находящиеся на воздухе). При горении химически неоднородных горючих систем кислород воздуха непрерывно диффундирует сквозь продукты сгора-ния к горючему веществу. В месте химического взаимодействия участвующих в реак-ции веществ образуется зона горения — пламя, в которой прореагировавшие вещества нагреваются до температуры горения и за счет своего тепла воспламеняют следующие порции еще непрореагировавших веществ, поступающих в зону горения за счет диффу-зии. Этот вид горения определяется явлениями диффузии и теплопроводности и поэто-му называется диффузионным (горение свечи, дров в костре и др.). Пожар также пред-ставляет собой диффузионный процесс неконтролируемого горения, происходящего вне специального очага.

Кинетическое горение отличается тем, что реакция между горючим и окислителем имеет объемный характер. Примером такой системы служит газовоздушная смесь, помещенная в сосуд, или паровоздушная смесь в цилиндрах двигателей внутреннего сгорания. Скорость реакции горения системы зависит от концентрации исходных веществ и температуры, т.е. определяется кинетическими параметрами участвующих в реакции веществ. Если такое горение происходит в замкнутом объеме, то оно сопровождается повышением давления и носит характер взрыва.

Возникновение горения чаще всего связано с нагреванием горючей системы тем или иным источником воспламенения. При этом энергия молекул горючего и кислорода увеличивается и при достижении определенного значения энергии молекулы горючего вещества вступают в соединение с кислородом воздуха.

В основе теории горения лежит учение академика Н.Н. Семенова о цепных реакциях. Согласно теории цепных реакций процесс окисления начинается с активации горючего вещества. Реакция окисления сопровождается выделением тепла и при определенных условиях может самоускоряться. Этот процесс самоускорения реакции окисления с переходом ее в горение называется самовоспламенением. Самовоспламенение может быть тепловое и цепное. В первом случае самовоспламенение возникает вследствие превышения скорости тепловыделения над скоростью теплоотвода.

Рассмотрим процесс теплового самовоспламенения на примере смеси горючего газа с воздухом, помещенной в сосуд объемом У. При атмосферном давлении и комнатной температуре реакция между горючим газом и кислородом воздуха в сосуде практически не идет. Как известно, скорость химической реакции пропорциональна произведению концентраций реагирующих веществ и возрастает с повышением температуры. При повышении температуры сосуда и смеси скорость реакции и выделения тепла соответственно увеличится. Зависимость скорости выделения тепла от температуры имеет вид:

![]() ,

,

где

![]() — скорость выделения тепла; Q

— теплота сгорания газа; V

— объем горючей смеси; К — константа

скорости реакции; С — концентрация

реагирующего вещества; v

— порядок реакции; Е — энергия

активации; R —

универсальная газовая постоянная; Т

— температура смеси. Графически эта

зависимость показана на рис. 3.12.

— скорость выделения тепла; Q

— теплота сгорания газа; V

— объем горючей смеси; К — константа

скорости реакции; С — концентрация

реагирующего вещества; v

— порядок реакции; Е — энергия

активации; R —

универсальная газовая постоянная; Т

— температура смеси. Графически эта

зависимость показана на рис. 3.12.

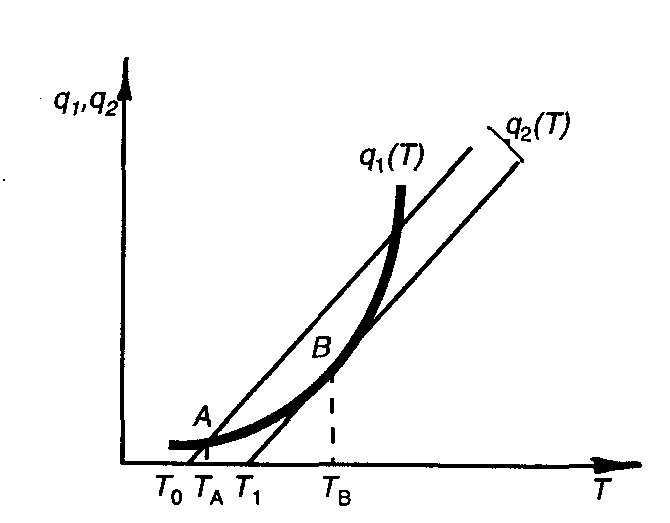

Рис. 3.12. Зависимость скорости тепловыделения q1 и теплоотвода q2 от температуры Т

Необходимость активации, т.е. затраты некоторой энергии при химическом превращении, обусловлена затратой энергии на разрыв старых (существующих) межатомных связей. Реакция возможна лишь в том случае, если взаимодействующие молекулы получают определенный запас энергии, достаточный для разрыва или ослабления межатомных связей. Выделяющееся тепло передается горючей смеси и она нагревается. Как только температура смеси превысит температуру стенок сосуда, начнется отвод тепла через стенки сосуда в окружающую среду. Количество тепла, отводимого через стенки сосуда в единицу времени, пропорционально разности температур смеси и стенок сосуда, т. е.

![]() ,

,

где q2 — скорость отвода тепла через стенки сосуда; — коэффициент теплоотдачи; S — поверхность стенок сосуда; Т — температура смеси; Т0 — температура стенок сосуда.

На рис. 3.12 представлена зависимость скорости тепловыделения q1 и теплоотво-да q2 от температуры Т. С помощью графика легко проследить изменение соотношения выделяющегося тепла в результате реакции и рассеивающегося через стенки сосуда. При температуре Т0 смесь будет вначале нагреваться и температура ее повысится до значения ТА соответствующего точке А (точки пересечения кривой q1(Т) л прямой q2(T) при начальной температуре Т0). Саморазогрев смеси выше температуры ТА невозмо-жен, так как теплоотвод через стенки будет превышать тепловыделения. При начальной температуре смеси и стенок сосуда Т1 прямая q2(T) будет касаться кривой q1(T) в точке В. В этом случае саморазогрев смеси возможен до температуры ТВ. Кроме того, даль-нейший саморазогрев смеси также возможен, так как выше и ниже точки В скорость выделения тепла в результате химической реакции превышает теплоотвод через стенки сосуда. В точке В тепловом режим будет неустойчивым — при отклонении от состоя-ния, отвечающего точке В, система в В не возвратится, а будет удаляться от этого со-стояния. При сколь угодно малом повышении температуры стенок сосуда кривые не будут иметь общих точек и, следовательно, равновесный тепловой режим невозможен, произойдет резкое повышение температуры и соответственно скорости реакции.

Одной из особенностей пожара, вызванного горением газовоздушных и паровоздушных смесей, является образование огневого шара, время существования которого колеблется от нескольких секунд до нескольких минут. Опасным фактором огневого шара является тепловой импульс. Размеры огневого шара, время его существования и величина теплового импульса зависят от количества сгораемого вещества.

Тепловое поражение человека определяется величиной теплового импульса: тепловой импульс от 80 до 160 кДж/м2 вызывает первую степень ожоговой травмы (болезненное покраснение кожи), от 160 до 400 кДж/м2 — вторую степень (образование пузырей на коже человека); от 400 до 600 кДж/м2 — третью степень (омертвление кожи с частичным поражением росткового слоя); более 600 кДж/м2 — четвертую степень (омертвление кожи и поражение глубинных слоев тканей). Тепловое поражение более 25 % поверхности кожи человека практически приводит к его гибели.

Опасными факторами пожара, воздействующими на людей и материальные ценности, помимо указанных ранее открытого пламени, повышенной температуры корпусов оборудования и окружающей среды, являются также токсические продукты горения и термического разложения, пониженная концентрация кислорода в воздухе рабочей зоны и вызванные описанными факторами их вторичные проявления: осколки, движущиеся части разрушившихся аппаратов, агрегатов, установок, конструкций, токсические вещества и материалы, вышедшие из разрушенных аппаратов и установок, электрический ток, возникший в результате выноса высокого напряжения на токопроводящие части конструкций, аппаратов, агрегатов, опасные факторы взрыва, происходящие вследствие пожара.

Эти факторы приводят к отравлениям, ухудшению работы органов дыхания, к травмированию работающих.

Согласно ССБТ ГОСТ 12.1.004—91 допустимый уровень пожарной опасности для людей должен быть не более 10-6 воздействия опасных факторов пожара, превышающих допустимые значения, в год в расчете на каждого человека.

Непревышение такого уровня опасности обеспечивается созданием на предприятиях системы пожарной безопасности.