- •Глава 1 13

- •Глава 2 21

- •Глава 3 74

- •Глава 4 133

- •Глава 5 181

- •Глава 6 206

- •Глава 7 233

- •Авторы Введение

- •Глава 1 теоретические основы безопасности жизнедеятельности

- •1.1. Общие положения

- •1.2. Понятие риска

- •1.2. Определение приемлемого риска

- •1.3. Понятие безопасности

- •1.4. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности деятельности

- •Глава 2 человеческий фaktоp в обеспечении производственной безопасности

- •2.1. Характеристики основных форм деятельности человека

- •2.2. Работоспособность человека и ее динамика

- •2.3. Антропометрические характеристики человека

- •2.4. Физиологические характеристики человека

- •2.5. Психофизическая деятельность человека

- •2.6. Психология в проблеме безопасности

- •2.7. Надежность человека как звена сложной технической системы

- •Глава 3 формирование опасностей в производственной среде

- •3.1. Производственная среда и условия труда

- •3.2. Производственный микроклимат и его влияние на организм человека

- •3.3. Влияние химических веществ

- •3.4. Влияние постоянных магнитных полей на организм человека

- •3.5. Влияние электромагнитных излучений

- •Светового климата

- •3.6. Влияние ионизирующего излучения

- •3.7. Влияние звуковых волн

- •3.8. Влияние вибрации

- •3.9. Взрывоопасность как травмирующий фактор производственной среды

- •3.10. Пожароопасность как фактор производственной среды

- •3.11. Электроопасность на производстве

- •3.12. Опасности автоматизированных процессов

- •4.2. Средства защиты от электромагнитных полей радиочастот

- •4.3. Меры защиты от действия инфракрасного излучения

- •4.4. Требования к искусственному производственному освещению

- •4.5. Средства защиты от ультрафиолетовых излучений (уфи)

- •4.6. Защита при работе с лазерами

- •4.7. Обеспечение безопасности при работе с ионизирующими излучениями

- •4.8. Средства и методы защиты от шума и вибрации

- •4.9. Защита от опасности поражения электрическим током

- •4.10. Защита при работе с сосудами, работающими под давлением

- •4.11. Пожарная безопасность промышленных предприятий

- •Глава 5 организация охраны труда на рабочем месте

- •5.1. Классификация, расследование и учет несчастных случаев

- •5.2. Организация проведения аттестации рабочих мест по условиям труда

- •5.3. Порядок проведения сертификации постоянных рабочих мест на производственных объектах на соответствие требованиям охраны труда

- •5.4. Организация обучения, инструктирования и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов

- •5.5. Порядок разработки и утверждения правил и инструкций по охране труда

- •5.6. Организация безопасности производства работ с повышенной опасностью и работ, на проведение которых требуется наряд-допуск

- •5.7. Порядок разработки и согласования проектно-сметной документации на строящиеся (реконструируемые) объекты производственного и социального назначения

- •5.8. Порядок приемки в эксплуатацию новых и реконструированных объектов производственного и социального назначения, оборудования и средств производства

- •5.9. Порядок согласования нормативно-технической документации на применяемую и выпускаемую продукцию, выдача гигиенических сертификатов

- •5.10. Санитарно-бытовое обеспечение работников. Оборудование санитарно-бытовых помещении, их размещение

- •Глава 6 управление охраной труда на предприятии

- •6.1. Предмет и содержание управления охраной труда на предприятии

- •6.2. Служба охраны труда на предприятии, ее функции и основные задачи

- •6.3. Планирование работы по охране труда

- •6.4. Создание, оборудование и оформление кабинетов по охране труда

- •6.5. Пропаганда вопросов охраны труда на предприятии

- •6.6. Организация проведения предварительных и периодических медицинских осмотров

- •Глава 7 правовые вопросы охраны труда

- •7.1. Основные положения действующего законодательства рф об охране труда

- •7.2. Государственные правовые акты по охране труда

- •7.3 . Права и гарантии работников на охрану труда

- •7.4. Обязанности работодателей по обеспечению охраны труда на предприятии

- •7.5. Обязанности работников по соблюдению требований охраны труда, действующих на предприятии

- •7.6 . Особенности охраны труда женщин

- •7.7. Особенности охраны труда молодежи

- •7.8. Льготы и компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и опасными условиями труда, порядок их предоставления

- •7.9 . Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства рф об охране труда

- •7.10. Общественный контроль за охраной труда

- •Литература

- •127994, Москва, гсп-4, Неглинная ул., д. 29/14

- •432980, Г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

Светового климата

Номер группы |

Административный район |

1 |

Московская, Смоленская, Владимирская, Калужская, Тульская, Рязанская, Нижегородская, Свердловская, Пермская, Челябинская, Курганская, Новосибирская, Кемеровская области, Мордовия, Чувашия, Удмуртия, Башкортостан, Татарстан, Красноярский край (севернее 63° с.ш.), Республика Саха (Якутия) (севернее 63° с.ш.), Чукотский нац. округ, Хабаровский край (севернее 55° с.ш.) |

2 |

Брянская, Курская, Орловская, Белгородская, Воронежская, Липец-кая, Тамбовская, Пензенская, Самарская, Ульяновская, Оренбург-ская, Саратовская, Волгоградская области, Республика Коми, Каба-рдино-Балкарская Республика, Северо-Осетинская Республика, Че-ченская Республика, Ингушская Республика, Ханты-Мансийский нац.округ, Алтайский край, Красноярский край (южнее 63° с.ш.), Республика Саха (Якутия) (южнее 63° с.ш.), Республика Тува, Бурятская Республика, Читинская область, Хабаровский край (южнее 55° с.ш.), Магаданская обл. |

3 |

Калининградская, Псковская, Новгородская, Тверская, Ярослав-ская, Ивановская, Ленинградская, Вологодская, Костромская, Кировская области, Карельская Республика, Ямало-Ненецкий нац. округ, Ненецкий нац.округ |

4 |

Архангельская, Мурманская области |

5 |

Калмыцкая Республика, Дагестанская Республика, Ростовская, Астраханская, Амурская области, Ставропольский, Приморский края |

![]() ,

,

где n — количество точек; еi — соответствующее значение КЕО в точках, расположенных на линии пересечения плоскости характерного разреза и рабочей плоскости.

В СНиП 23 – 05 - 95 приведены (см. табл. 3.8)

нормативные значения КЕО,

![]() ,

для зданий, расположенных в III

поясе светового климата РФ (Москва,

Екатеринбург, Челябинск, Якутск и др.).

Для зданий, расположенных I,

II, IV и V

поясах светового пояса РФ, нормированные

значения КЕО определяются по формуле:

,

для зданий, расположенных в III

поясе светового климата РФ (Москва,

Екатеринбург, Челябинск, Якутск и др.).

Для зданий, расположенных I,

II, IV и V

поясах светового пояса РФ, нормированные

значения КЕО определяются по формуле:

![]() ,

,

где т — коэффициент светового климата (табл. 3.11); N — номер группы обеспеченности естественным светом для административного она (табл. 3.12).

Кроме количественного показателя КЕО, нормируется также качественная характеристика — неравномерность естественного освещения, т.е. величина, характеризующая отношение наибольшего и наименьшего КЕО в пределах характерного разреза помещения. Ш равномерность не должна превышать 2:1 для работ I и II разрядов 3:1 для работ III и IV разрядов.

При определении достаточности естественного освещения в производственном помещении при правильной расстановке оборудования и распределении рабочих мест с различной степенью зрительного напряжения используются методы аналитического определения КЕО (СНиП 23 – 05 - 95).

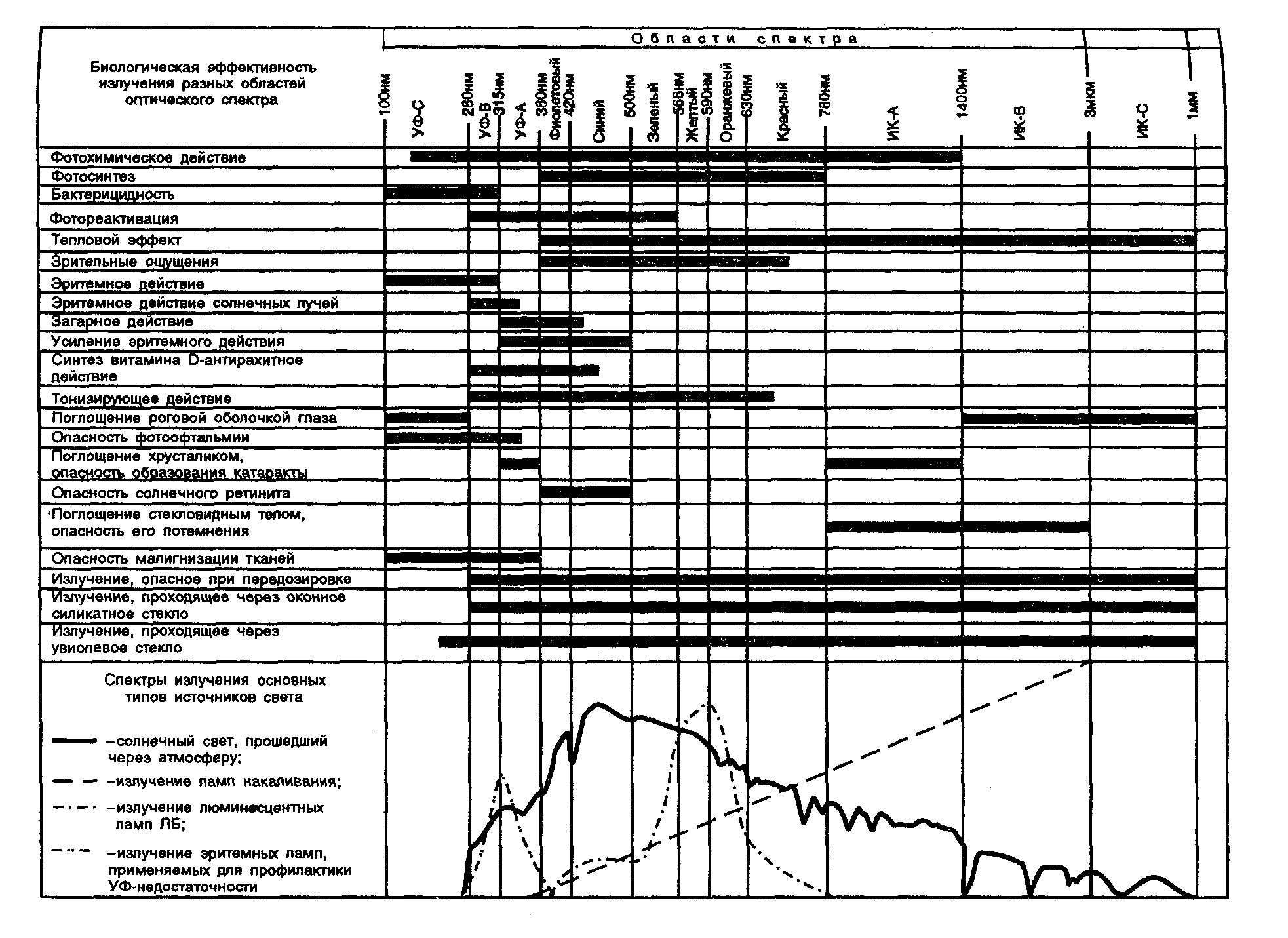

Ультрафиолетовое излучение (УФИ). Это оптическое излучение с длинами волн, меньшими 400 нм. Для биологических целей различают следующие спектральные области: УФИ-С — от 200 до 280 нм; УФИ-В — от 280 до 315 нм; УФИ-А — от 315 до 400 нм. Исходя из специфической биологической эффективности, область УФИ-С также называют бактерицидной областью спектра; УФИ-В — эритемной и УФИ-А

— общеоздоровительной (последнее определение в меньшей степени, чем первые два отражают специфику биологического действия УФИ). В научно-технической литературе используются и другие синонимы названий указанных областей спектра, например, коротковолновое, длинноволновое УФИ и др.

Величины и единицы измерения УФИ. Эритемный поток (Фэр) — мощность эритемного излучения — эффективная величина, характеризующая УФИ по его полезному (в малых дозах) действию на человека и животных. Единица измерения — эр — эритемный поток, соответствующий потоку излучения с длиной волны 297 нм и мощностью 1 Вт. Эритемная освещенность (эритемная облученность) в точке поверхности (Еэр) — отношение эритемного потока, падающего на элемент поверхности, содержащий данную точку, к площади этого элемента. Единица измерения эр на квадратный метр (эр/м2) — эритемная освещенность поверхности площадью 1 м2 при эритемном потоке падающего на него излучения 1 эр. Эритемная доза (эритемная экспозиция Нэр) — отношение эритемной энергии излучения, падающего на элемент поверхности, к площади этого элемента. Единица измерения — эрч/м2 — эритемная доза, получаемая поверхностью с площади 1 м2, на которое падает излучение с эритемной энергией 1 эрч. Для удобства пользования предлагаем табл. 3.13 пересчета физических и биологически взвешенных единиц измерения дозы УФИ в области В. Единицы измерения бактерицидного потока, приведенного к длине волны 254 нм, — бк, бк/м2 и бкч/м2.

Таблица 3.13. Взаимосвязь физических и биологически взвешенных единиц измерения дозы УФИ в области В

Единицы измерения |

мкВтмин/см |

мэрч/м2 |

мкэрмин/см2 |

мэрмин/м2 |

мкВтмин/см2 |

1 |

0,0314 |

0,2 |

2 |

мэрч/м2 |

30 |

1 |

6 |

60 |

мкэрмин/см2 |

5 |

0,157 |

1 |

10 |

мэрмин/м2 |

0,5 |

0,0157 |

0,1 |

1 |

Основные типы ультрафиолетовых измерительных приборов приведены в табл. 3.14.

Таблица 3.14. Основные типы ультрафиолетовых измерительных приборов

Прибор |

Назначение прибора |

УФ-радиометр |

Измерение УФ-освещенности в энергетических единицах |

УФ-дозиметр |

Измерение УФ-дозы в энергетических единицах |

УФ-фотометр |

Измерение эффективных величин, характеризующих УФ-излучение |

Эр-метр |

УФ-фотометр, предназначенный для измерения эритемной освещенности |

Эр-дозиметр |

УФ-фотометр, предназначенный для измерения эритемной дозы |

Бакт-метр |

УФ-фотометр, предназначенный для измерения бактерицидной, освещенности |

Бакт-дозиметр |

УФ-фотометр, предназначенный для измерения бактерицидной дозы |

Источники УФИ можно разделить на две большие группы: естественные и искусственные. Главным естественным источником УФИ является солнце. На интенсивность УФИ на поверхности Земли оказывает влияние длина пути лучей, географическая широта, высота над уровнем моря и время года. Имеет также значение рассеивание и поглощение УФИ пылью, туманом, различными химическими веществами, находящимися в атмосфере, и дождем. Практически наиболее короткая волна, достигающая поверхности Земли, находится на уровне 295 нм. Общий поток УФИ в области А + В составляет 3...4 % от энергии солнечных лучей.

Искусственные источники УФИ можно классифицировать следующим образом: газоразрядные источники — ртутные лампы низкого давления, ртутные лампы высокого давления, металлические галогеновые высокого давления, водородные и дейтериевые лампы, дуговая сварка; флюоресцентные лампы; источники накаливания — углеродная дуга, оксиацетиленовое пламя.

В промышленности одним из источников УФИ являются электрические дуги. Они могут применяться без арматуры (сварочные работы) или с арматурой в виде различных экранов с отверстиями (фотоцинкография, светокопировальные работы). Интенсивность и спектр УФИ от электрической дуги зависит от диаметра электрода, силы тока состава электрода, а также от вида обмазки (при сварочных работах). Биологическое действие УФИ связано как с одноразовым, так и с систематическим облучением поверхности кожи и глаз. Острые поражения глаз при УФИ-облучении обычно проявляются в виде кератитов роговицы и катаракты хрусталика. Фотокератит имеет латентный период, длительность которого зависит от дозы облучения (от 30 мин до 24 ч), чаще всего латентный период составляет 6...12 ч. Проявляется фотокератит в виде ощущений постороннего тела или песка в глазах, светобоязни, слезотечения. Нередко можно обнаружить эритему ко лица и век. Обычно явления фотокератита заканчиваются через 48 ч без каких-либо осложнений. Повторные воздействия УФИ на глазные среды могут приводить к развитию катаракты — заболеванию, сопровождающемуся частичной или полной потерей проводимости света зрачком.

Механизм развития рака кожи связывают со способностью УФИ повреждать ДНК и ее репарирующую систему. Канцерогенное действие УФИ может заключаться в одном из трех основных элементов повреждения: увеличения частоты хромосомных аберраций и степени мутации, увеличения степени трансформации нормальных клеток в раковые клетки.

Вероятность развития опухолей при УФИ-облучении зависит как от суммарной дозы УФИ, которая, как правило, должна быть в тысячи раз больше эритемной, так и спектра излучения, длительности экспозиции, интервалов между облучениями, индивидуальной чувствительности организма и др.

Согласно действующему гигиеническому нормированию УФИ установлено, что максимальная облученность не должна превышать 7,5 мэрч/м2, а максимальная суточная доза — 60 мэрч/м2 для диапазона УФИ с длиной волны больше 280 нм.

На рис. 3.10 приведена гигиеническая характеристика электромагнитных излучений оптического спектра.

Рис. 3.10. Гигиеническая характеристика излучений оптического спектра