- •Часть II. Железнодорожный транспорт

- •Часть II. Железнодорожный транспорт

- •Введение

- •Тема 8 планированиЕ перевозок на железнодорожном транспорте

- •8.1 Принципы, методы и особенности планирования перевозок на железнодорожном транспорте

- •8.2 Планирование грузовых перевозок

- •Динамика средней дальности грузовых перевозок на российских железных дорогах

- •Распределение отправления грузов во всех видах сообщения по железным дорогам рф по поясам дальности, %

- •Структура грузовых перевозок

- •Структура перевозимых грузов железнодорожным транспортом

- •8.3. Планирование пассажирских перевозок Рынок пассажирских перевозок

- •Планирование перевозок

- •8.4. Планирование работы подвижного состава

- •Показатели использования локомотивов

- •Показатели использования вагонов

- •Показатели использования локомотивов в грузовом движении на железных дорогах России

- •Показатели использования грузовых вагонов на железных дорогах России

- •Вопросы для проверки знаний

- •Тема 9. Производительность труда на транспорте и методы ее измерения

- •9.1 Производительность труда (пт), ее сущность

- •9.2 Методы измерения пт

- •9.3 Измерение пт на транспорте

- •Отклонение пт по железным дорогам от ее среднесетевого уровня

- •Динамика производительности труда на железнодорожном транспорте

- •Измерители и расчетные формулы для определения пт по отраслевым хозяйствам

- •9.4 Факторы, влияющие на производительность труда

- •Факторы, влияющие на производительность труда

- •9.5 Оценка факторов, влияющих на пт

- •I. Повышение технического уровня производства (см. Рис. 9.4).

- •II. Улучшение организации производства и труда

- •III. Изменение объема и структуры продукции

- •IV. Природно-климатические факторы

- •Вопросы для проверки знаний

- •Тема 10. Труд и заработная плата на железнодорожном транспорте

- •10.1 Организация труда на железнодорожном транспорте

- •И ее особенности

- •10.2 Структура трудовых ресурсов (тр)

- •Структура тр по видам деятельности

- •Структура тр по видам хозяйства

- •10.3 Нормирование труда

- •10.4 Сущность заработной платы, ее формы и системы

- •10.5 Оплата труда работников железнодорожного транспорта

- •Тарифная сетка по оплате труда рабочих (тср)

- •Тарифная сетка по оплате труда служащих

- •10.6 Планирование труда и заработной платы

- •Вопросы для проверки знаний

- •Тема 11. Эксплуатационные расходы и себестоимость перевозок на железнодорожном транспорте

- •11.1 О терминологии

- •11.2 Состав и структура эксплуатационных расходов

- •Структура эксплуатационных расходов железных дорог (по данным 2006 г.)

- •Группировка расходов по отраслевым хозяйствам железнодорожного транспорта

- •11.3 Классификация эксплуатационных расходов

- •1. Экономический

- •2. Калькуляционный

- •3. Объемный

- •11.4 Номенклатура доходов и расходов по видам деятельности оао «ржд» (2003 г.)

- •Группировка доходов

- •Группировка расходов

- •11.5 Планирование эксплуатационных расходов железных дорог

- •11.6 Понятие «себестоимость перевозок»

- •Определение себестоимости грузовых перевозок методом единичных расходных ставок

- •Вспомогательные формулы для расчета калькуляционных измерителей

- •Расчет себестоимости 1 поездо-км в грузовом движении

- •Расчет себестоимости 1 поездо-часа в грузовом движении

- •11.7 Факторы, влияющие на себестоимость перевозок и финансовый результат предприятия (компании)

- •Вопросы для проверки знаний

- •Тема 12. Транспортные тарифы, доходы, прибыль и рентабельность

- •12.1 Цена как экономическая категория

- •12.2 Состав и структура цены

- •12.3 Особенности продукции и ценообразования на железнодорожном транспорте

- •12.4 Методология формирования тарифов на перевозки грузов

- •12.5 Характеристика прейскуранта № 10-01 2003 г. Тарифы на грузовые перевозки во внутрироссийском сообщении

- •12.6 Система тарифов на перевозки грузов в международном сообщении

- •12.7 Тарифы на сервисные услуги по перевозкам

- •12.8 Пассажирские тарифы

- •12.9 Доходы, прибыль и рентабельность

- •Вопросы для проверки знаний

- •Тема 13. Государственное регулирование

- •13.2 Задачи и перспективы структурных преобразований на железнодорожном транспорте

- •Вопросы для проверки знаний

- •Тема 14. Стратегия развития железнодорожного транспорта в российской федерации до 2030 года

- •Предпосылки разработки Программы стратегического развития железнодорожного транспорта

- •Сравнительный анализ технического и технологического развития российских и зарубежных (сша, Европа, Азия и др.) железных дорог

- •14.2. Основные принципы и стратегические направления развития железнодорожного транспорта

- •14.3. Этапы стратегического развития железнодорожного транспорта в рф до 2030 года

- •14.4. Необходимые ресурсы для реализации «Стратегии развития железнодорожного транспорта в рф до 2030 года»

- •Другие частные

- •Инвесторы

- •(Транспорт общего

- •Пользования)

- •Вопросы для проверки знаний

- •Библиографический список

- •Ефанов алексей никитович экономика транспорта

- •Часть II. Железнодорожный транспорт

- •Учебное пособие

- •Подписано в печать с оригинал-макета 17.04.08.

- •190031, СПб., Московский пр., 9.

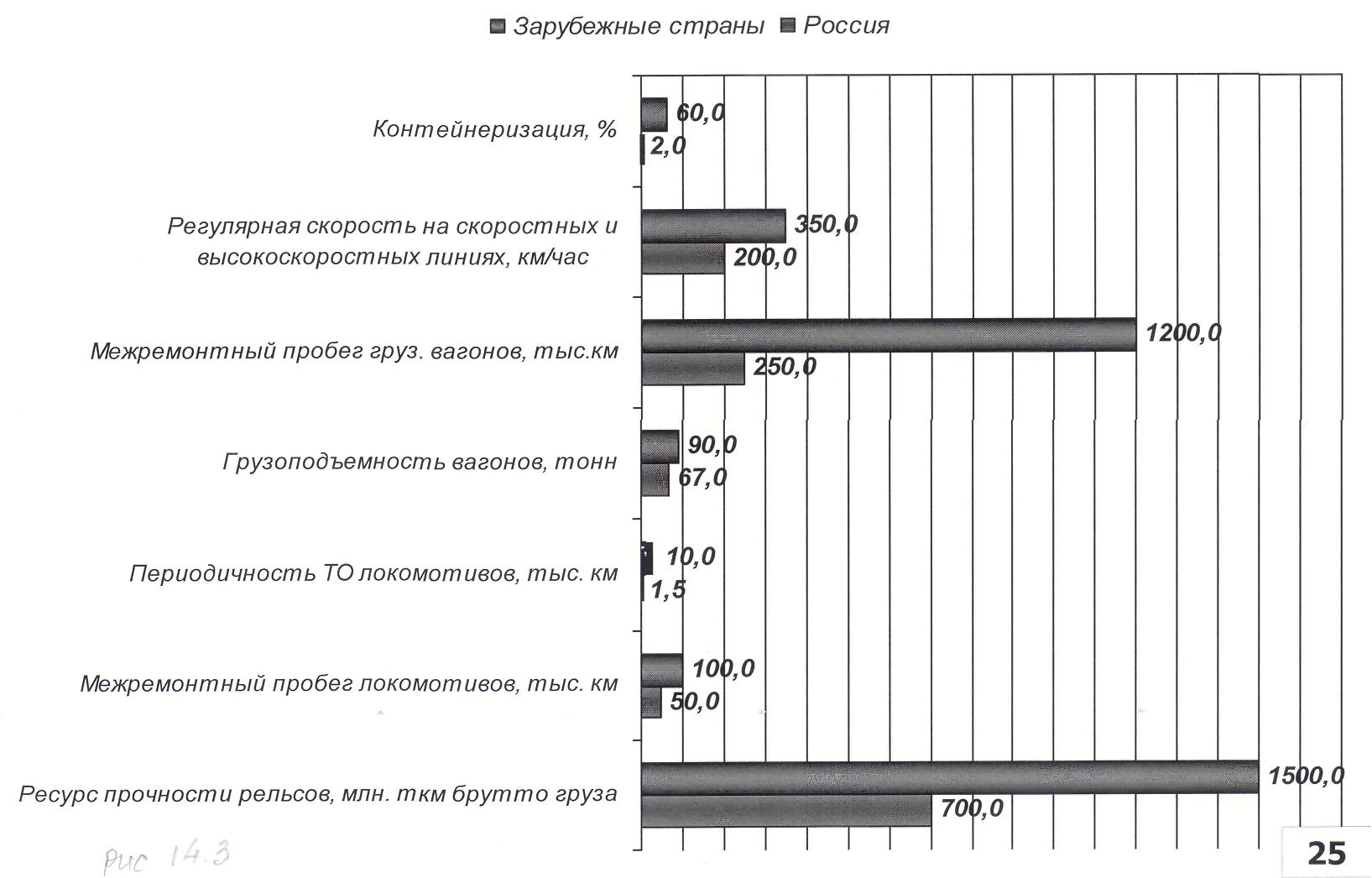

Сравнительный анализ технического и технологического развития российских и зарубежных (сша, Европа, Азия и др.) железных дорог

Наименование |

Характеристики технических средств железных дорог РФ |

Характеристики технических средств зарубежных железных дорог |

1 |

2 |

3 |

Грузовые вагоны |

• грузоподъемность около 67 тонн • осевая нагрузка 23,5 тс • масса тары вагона 24тонн • малые межремонтные пробеги, низкий уровень специализации и погрузо-выгрузочных возможно- стей грузовых вагонов • наличие автосцепных устройств является преимуществом при формировании составов, недостат- ком – при эксплуатации на высоких скоростях • межремонтные пробеги 160–250 тыс. км |

• производство четырехосных вагонов грузоподъемностью 90 тонн • осевые нагрузки около 30–35 тс • эксплуатация вагонного парка с осевыми нагрузками до 35 тс в поездах весом 12–20 тыс. тонн • эксплуатация вагонов с кузо- вом из алюминиевых сплавов (масса тары вагона до 17–23 тонн при грузоподъемности 117–120 тонн) • использование специализиро- ванных вагонов для контрейлерных перевозок • использование винтовой сцепки • межремонтные пробеги до 1,2 млн. км.

|

Пассажирский подвижной состав |

• использование распределенной тяги • отсутствие двухэтажных вагонов, низкий уровень комфортности пассажирского парка, наличие в парке вагонов плацкартного типа, низкий удельный вес поездов повышенной комфортности с местами для сидения • отсутствие производства вагонов габарита РИЦ • дефицит пассажирского подвижно- го состава (дизель-поезда, рельсо- вые автобусы, автомотрисы) для малоинтенсивного движения • отвлечение в пассажирское движение грузовых магистральных локомотивов |

• широкое использование поездов-«отелей», поездов класса «люкс», двухэтажных пассажирских вагонов, вагонов повышенной комфортности • использование при производстве композитных материалов для снижения веса пассажирского вагона • эксплуатация пассажирских вагонов с пневматической рессорной подвеской кузова и принудительным наклоном кузова |

Окончание табл. 14.1

1 |

2 |

3 |

Скоростной и высоко- скоростной пассажирский подвижной состав |

• регулярные скорости движения до 200 км/ч, эксплуатация морально и физически устаревшего пассажирского подвижного состава (срок службы двух электропоездов ЭР200 истекает в 2008 г., десяти электровозов ЧС200 – в 2009 г.) • недостаточность отечественных разработок и отсутствие соответ- ствующих производственных мощностей вынуждает ОАО «РЖД» заключать договоры с зарубежными производителями на поставку скоростного и высокоскоростного подвижного состава |

• регулярные скорости движения – 300–350 км/ч, существенный удельный вес скоростного и высокоскоростного подвижного состава • масштабная замена локомотивного варианта скоростного пассажирского подвижного состава на электропоезда с распределенной тягой • внедрение пассажирского подвижного состава на магнитном подвесе |

Качество транспортного обслуживания |

• контейнеризация около 2%, средняя скорость доставки контейнеров железнодорожным транспортом –11,25 км/ч • средняя скорость продвижения грузовой отправки – 11,5 км/ч • средняя маршрутная скорость междугородних пассажирских поездов – 56,3 км/ч |

• контейнеризация – до 60% грузов • скорость продвижения контейнеров – свыше 40 км/ч • средняя маршрутная скорость междугородних пассажирских поездов – 64,4 км/ч |

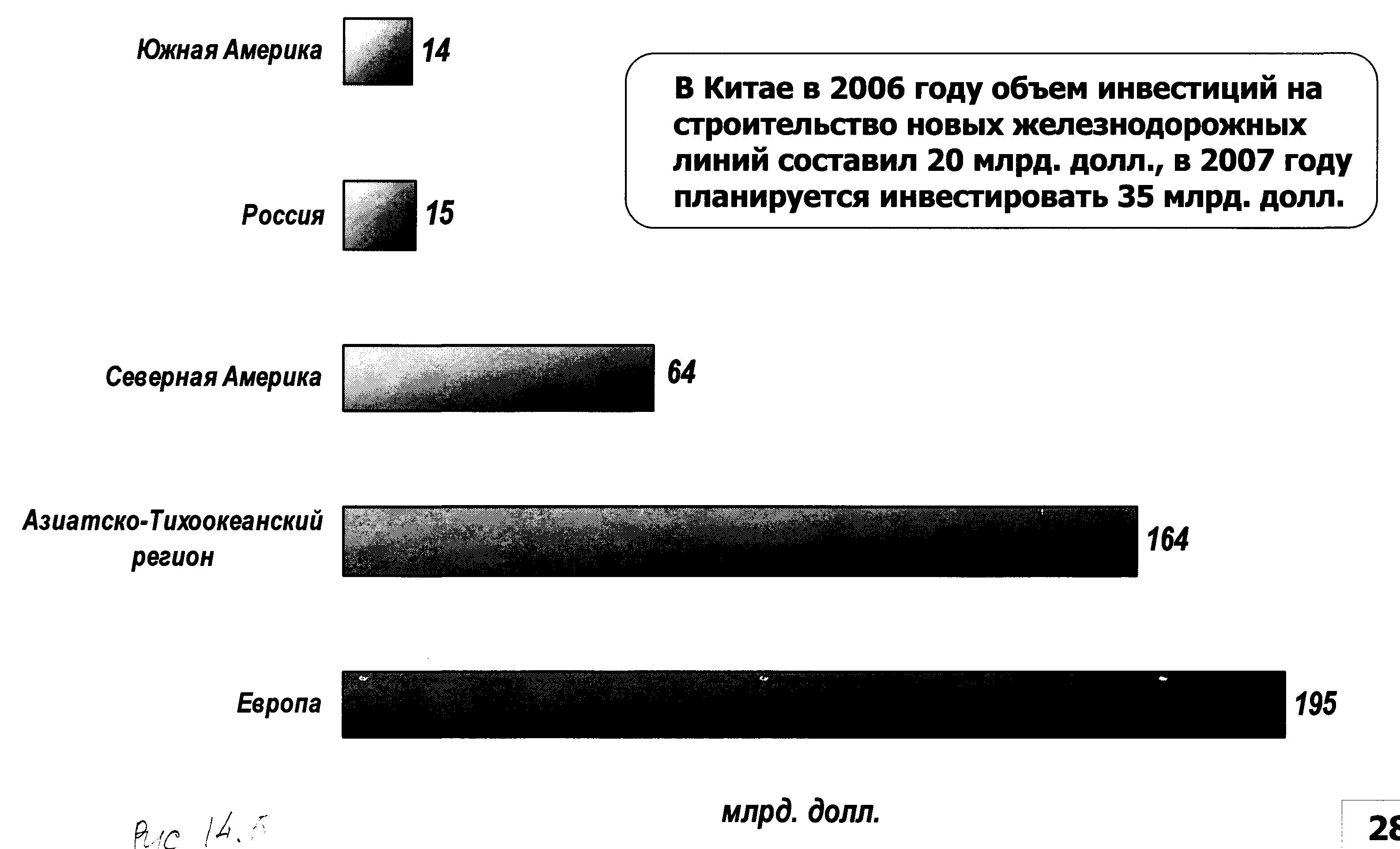

3. За последние 15 лет длина российских железных дорог сократилась на 2500 километров, хотя плотность российских железных дорог в сравнении с зарубежными странами довольно низкая (рис. 14.5).

Территориальная диспропорция в развитии инфраструктуры железнодорожного транспорта, транспортной обеспеченности регионов и развития пропускных способностей железнодорожных линий негативно влияет на развитие экономики регионов.

В настоящее время 7 субъектов РФ не имеют железных дорог вообще (Республика Алтай, Республика Тыва, Ненецкий АО, Магаданская область, Чукотский АО, Корякский АО, Камчатская область), а в 10 субъектах РФ железнодорожная сеть недостаточно развита для удовлетворения потребностей в транспортном обслуживании.

За последние 20 лет инвестиционная привлекательность железнодорожной инфраструктуры резко снизилась. Инвестиционный фонд развития железных дорог до 2005 г. создавался в основном за счет амортизационных отчислений. Анализ инвестиционной привлекательности по разным регионам мира показывает, что объем инвестиций в железнодорожную инфраструктуру не только не снижается, но значительно возрастает, например, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (см. рис. 14.6).

Рис. 14.4. Сравнение технических показателей железных дорог

(на 1000 км2 площади территории страны)

Рис. 14.6. Объем инвестиций в железнодорожную инфраструктуру

по регионам мира до 2009 г.

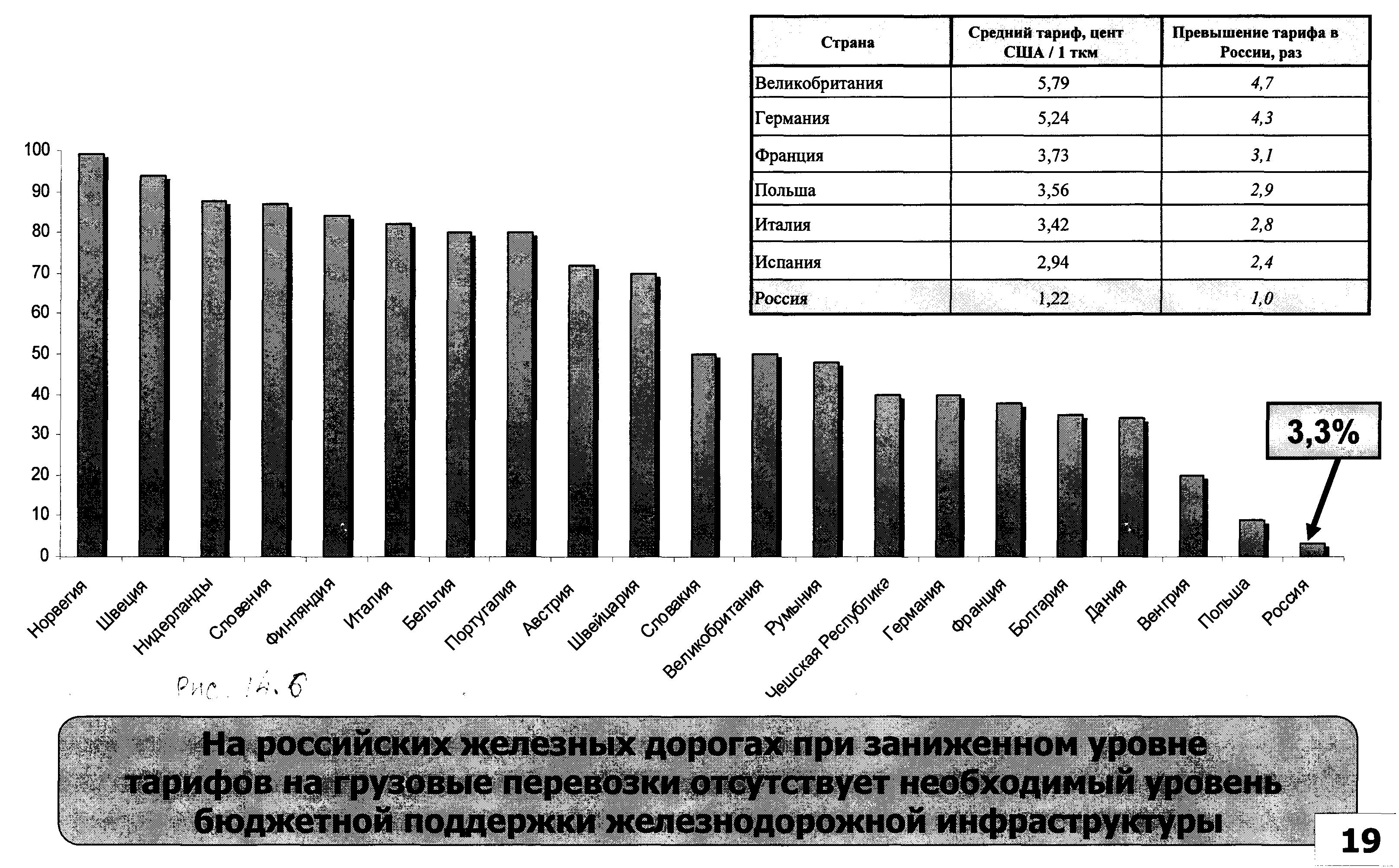

В ряде стран мира затраты на железнодорожную инфраструктуру покрываются за счет бюджетных средств, в то время как в России из бюджета выделяется всего 3,3% (рис. 14.7).

Рис.

14.7. Доля затрат железнодорожной

инфраструктуры, покрываемая

за счет бюджетных средств, в процентах

4. Критическая недостаточность инвестиционных ресурсов для развития железнодорожного транспорта обусловлена в основном двумя причинами:

1) низкой рентабельностью деятельности железных дорог – в результате хозяйствующие субъекты не имеют инвестиций для развития своей материально-технической базы;

2) отсутствием в тарифе инвестиционной составляющей.

Так, в 1991–2006 гг. динамика индексации грузовых железнодорожных тарифов в РФ значительно отставала от роста цен в промышленности и в особенности от динамики цен в отраслях, продукцию которых использует железнодорожный транспорт (топливная промышленность, черная металлургия, электроэнергетика). За этот период при росте цен в промышленности более чем в 90 раз железнодорожные тарифы проиндексированы 58 раз. В то же время в топливной промышленности цены увеличились в 214 раз, в черной металлургии – почти в 165 раз, в угольной промышленности – почти в 125 раз, в электроэнергетике – в 96 раз.

Часть вышеперечисленных проблем удалось решить в ходе реализации целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002–2010 гг.)», Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года.

Однако основные проблемы не решены, и железнодорожный транспорт РФ значительно отстает от передовых стран мира по такому важному показателю, как производительность труда и численность работников, приходящихся на один километр эксплуатационной длины (см. рис. 14.8 и 14.9).

Изложенные выше причины обусловили необходимость разработки «Стратегии развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года», которая должна стать основой и одновременно инструментом объединения усилий государства и предпринимательского сообщества для решения экономических задач и достижения социально значимых результатов.