- •1. Информация в природе и обществе

- •2. Представление данных

- •3. Основы электронной вычислительной техники

- •4. История вычислительной техники

- •5. Основы программирования

- •6. Системное программное обеспечение

- •7. Прикладные программы

- •8. Системы искусственного интеллекта и экспертные системы

- •9. Мультимедиа и виртуальная реальность

- •10. Сети эвм

- •Определение информационной технологии

- •Новая информационная технология

- •Инструментарий информационной технологии

- •Как соотносятся информационная технология и информационная система

- •Составляющие информационной технологии

- •2. Эволюция информационных технологий

- •3. Роль ит в развитии экономики и общества

- •3.1 Икт как катализатор расширения возможностей

- •3.2 Икт как двигатель роста экономики и повышения ее эффективности

- •3.3 Икт как катализатор социального развития

- •3.4 Икт как катализатор грамотного управления (good governance)

- •4. Свойства информационных технологий

- •Понятие платформы

- •Программная платформа комплекса «1с:Предприятие»

- •Классификация информационных технологий.

- •Базовая информационная технология

- •Предметная технология

- •Обеспечивающая и функциональная информационная технологии

6. Системное программное обеспечение

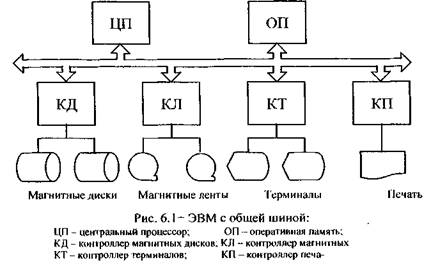

6.1 Совершенствование структуры ЭВМ архитектуры фон Неймана Функциональная схема ЭВМ, приведенная на рис. 3.1, была характерна для машин первого поколения. В них управление всеми устройствами осуществлялось процессором. Передача данных на внешние запоминающие устройства (ВУ) для процессора - очень простая операция и реализуется одной командой, но исполняется она медленно, так как все ВУ по принципу действия электромеханические и имеют движущиеся части. До тех пор пока команда ввода-вывода не выполнится, процессор (самое быстрое и дорогое устройство) простаивает, хотя за этот промежуток времени он мог бы выполнить множество других команд. Противоречие между большой скоростью процессора и значительно меньшим быстродействием ВУ (в тысячи раз) было разрешено добавлением в ЭВМ дополнительных специализированных процессоров для передачи данных на ВУ. Каждый из таких процессоров управляет одним ВУ или группой однотипных ВУ. Для малых ЭВМ процессоры ввода-вывода представляют собой встроенные в ЭВМ устройства - контроллеры. В больших вычислительных системах используются более сложные устройства — каналы. Периферийные процессоры ввода-вывода позволили обеспечить режим прямого доступа ВУ к оперативной памяти (ОП), минуя ЦП. Добавление периферийных процессоров усложнило структуру ЭВМ и потребовало дополнительных устройств связи - системного интерфейса. Существует много принципов построения системного интерфейса, среди которых можно выделить два основных: шинная иканальная организации интерфейса. Шинная организация является более простой и используется в мини- и микро-ЭВМ. В простейшем случае используется единая магистраль - общая шина. К ней подключены все устройства ЭВМ: ЦП, оперативная память и все контроллеры ВУ. Одновременно по общей шине могут общаться только два устройства, например, ЦП и ОП, остальные устройства должны ждать пока устройства, занимающие общую шину, не закончат передачу данных. Это обстоятельство уменьшает потенциальную производительность ЭВМ. В современных микропроцессорных ЭВМ используется не одна, а несколько специализированных шин: шина данных, шина адреса, шина управления. В персональных компьютерах (ПК) используются также порты ввода-вывода. Они служат для обеспечения обмена ПК с внешними не очень быстрыми устройствами (клавиатура, принтер, мышь, джойстик, телефонная сеть и т.д.). Данные, поступающие через порт, направляются сначала в ЦП, а затем в ОП и наоборот. Структурная схема ЭВМ с общей шиной показана на рис. 6.1. В состав ЭВМ с канальной организацией системного интерфейса входят устройства, называемые каналами. Канал — специализированный процессор, осуществляющий всю работу по управлению контроллерами ВУ и обмену данными между ОП и ВУ. ЭВМ имеет несколько каналов. Все устройства группируются по быстродействию и подключаются к соответствующим каналам. Быстрые ВУ, например накопители на маг нитных дисках, подсоединяются к селекторным каналам. Такое ВУ получает селекторный канал в монопольное использование на все время выполнения операции обмена данными. Медленные устройства подключаются к мультиплексным каналам. Мультиплексный канал разделяется по времени в одном сеансе связи между несколькими ВУ. Каждое ВУ имеет буфер обмена, вмещающий порцию данных. Передача данных из ОП в буфер производится быстро, а освобождение значительно медленнее. Например, устройство построчной печати (с литерным барабаном) имеет буфер размером в одну строку (обычно 120 символов). Печать строки производится за один оборот барабана (0,1 с). Селекторный канал в этот промежуток времени будет простаивать, а мультиплексный канал может использовать это время для заполнения буфера другого ВУ. Обмен данными в мультиплексном канале производится путем последовательного опроса всех подсоединенных устройств, как это происходит в сеансе одновременной игры одного гроссмейстера с несколькими игроками. Пока каждый игрок обдумывает очередной ход (медленно), гроссмейстер может сделать несколько ходов для других участников (он соображает быстрее). Канальный интерфейс обеспечивает большую совместимость операций передачи данных с работой ЦП, так как ЦП и каналы одновременно получает доступ к ОП (правда, к разным областям). Канальная организация используется в ЭВМ общего назначения (называемых mainframe) и суперЭВМ.

6.2Режимы

работы ЭВМ

Одним

из путей повышения производительности

вычислительных машин и систем, их

эффективности и надежности является

использование различных форм реализации

параллельного способа функционирования

основных устройств ЭВМ.

Режимы

работы вычислительных систем подразделяются

на однопрограммные и многопрограммные

(рис. 6.2).

В однопрограммном

режиме в

оперативной памяти присутствует только

одна программа пользователя, которая

выполняется от начала до конца. Обычно

в ОП обязательно присутствуют еще

программы операционной системы. Возможно

совмещение работы центрального процессора

с операциями ввода-вывода. Однако

программа не может продолжить свою

работу до завершения операции передачи

данных с ВУ, поэтому появляются простои

в работе процессора, которые значительно

снижают эффективность вычислительной

системы.

В многопрограммном

режиме в

памяти расположено несколько

пользовательских программ. Процессор

выполняет программы путем последовательного

перехода во времени от одной программы

к другой. Моменты переключения должны

выбираться так, чтобы повысить общую

производительность вычислительной

системы. Чаще всего переключение

происходит, когда одна программа ожидает

окончания операций ввода-вывода. Чтобы

процессор не простаивал, ему можно

поручить выполнение другой программы.

По

стратегии обслуживания пользователя

различают режимы индивидуального

пользования, пакетной обработки и

коллективного пользования.

Режим

индивидуального использования был

характерен для ЭВМ первого поколения.

Пользователем был программист, он сам

работал за пультом управления. Он мог

вводить данные в память, выбирать точки

старта и остановки программы, наблюдал

по индикаторам на пульте за ходом ее

выполнения. Этот режим удобен программисту,

но дорогостоящее по тем временам

оборудование ЭВМ использовалось очень

неэффективно: когда программист

обдумывает дальнейшие действия - ЭВМ

стоит.

В

дальнейшем режим индивидуального

пользования возродился в первых

персональных компьютерах, которые тоже

работали в однопрограммном режиме, но

управление ими было на более высоком

уровне: не адресами и ячейками, а

командами, вводимыми с терминала.

Стремление

повысить эффективность использования

оборудования ЭВМ привело к созданиюпакетного

режима обслуживания. Здесь

работой ЭВМ управляет оператор,

пользователь не имеет доступа к пульту.

Пользователь оформляет задание для ЭВМ

на внешних носителях (раньше использовались

перфокарты или перфоленты), используя

язык управления заданиями, и отдает его

оператору ЭВМ. Для каждого задания

указываются класс (характер программы)

и приоритет (срочность). Все задания

вводятся оператором в ЭВМ и накапливаются

в ее внешней памяти. Операционная система

последовательно в порядке приоритета

либо по заранее составленному расписанию

выполняет накопленный пакет заданий

без участия оператора.

Режим

пакетной обработки может быть реализован

в однопрограммном и многопрограммном

режимах работы ЭВМ. Многопрограммная

пакетная обработка обеспечивает высокую

степень загрузки оборудования, но при

этом из-за отсутствия непосредственной

связи между пользователем и системой

производительность и эффективность

труда самих пользователей снижается

по сравнению с индивидуальным

обслуживанием.

Появление

индивидуальных устройств общения

пользователей с ЭВМ - терминалов -

позволило найти выход из положения -режим

коллективного пользования. В

этом режиме возможен одновременный

доступ нескольких

независимых

В однопрограммном

режиме в

оперативной памяти присутствует только

одна программа пользователя, которая

выполняется от начала до конца. Обычно

в ОП обязательно присутствуют еще

программы операционной системы. Возможно

совмещение работы центрального процессора

с операциями ввода-вывода. Однако

программа не может продолжить свою

работу до завершения операции передачи

данных с ВУ, поэтому появляются простои

в работе процессора, которые значительно

снижают эффективность вычислительной

системы.

В многопрограммном

режиме в

памяти расположено несколько

пользовательских программ. Процессор

выполняет программы путем последовательного

перехода во времени от одной программы

к другой. Моменты переключения должны

выбираться так, чтобы повысить общую

производительность вычислительной

системы. Чаще всего переключение

происходит, когда одна программа ожидает

окончания операций ввода-вывода. Чтобы

процессор не простаивал, ему можно

поручить выполнение другой программы.

По

стратегии обслуживания пользователя

различают режимы индивидуального

пользования, пакетной обработки и

коллективного пользования.

Режим

индивидуального использования был

характерен для ЭВМ первого поколения.

Пользователем был программист, он сам

работал за пультом управления. Он мог

вводить данные в память, выбирать точки

старта и остановки программы, наблюдал

по индикаторам на пульте за ходом ее

выполнения. Этот режим удобен программисту,

но дорогостоящее по тем временам

оборудование ЭВМ использовалось очень

неэффективно: когда программист

обдумывает дальнейшие действия - ЭВМ

стоит.

В

дальнейшем режим индивидуального

пользования возродился в первых

персональных компьютерах, которые тоже

работали в однопрограммном режиме, но

управление ими было на более высоком

уровне: не адресами и ячейками, а

командами, вводимыми с терминала.

Стремление

повысить эффективность использования

оборудования ЭВМ привело к созданиюпакетного

режима обслуживания. Здесь

работой ЭВМ управляет оператор,

пользователь не имеет доступа к пульту.

Пользователь оформляет задание для ЭВМ

на внешних носителях (раньше использовались

перфокарты или перфоленты), используя

язык управления заданиями, и отдает его

оператору ЭВМ. Для каждого задания

указываются класс (характер программы)

и приоритет (срочность). Все задания

вводятся оператором в ЭВМ и накапливаются

в ее внешней памяти. Операционная система

последовательно в порядке приоритета

либо по заранее составленному расписанию

выполняет накопленный пакет заданий

без участия оператора.

Режим

пакетной обработки может быть реализован

в однопрограммном и многопрограммном

режимах работы ЭВМ. Многопрограммная

пакетная обработка обеспечивает высокую

степень загрузки оборудования, но при

этом из-за отсутствия непосредственной

связи между пользователем и системой

производительность и эффективность

труда самих пользователей снижается

по сравнению с индивидуальным

обслуживанием.

Появление

индивидуальных устройств общения

пользователей с ЭВМ - терминалов -

позволило найти выход из положения -режим

коллективного пользования. В

этом режиме возможен одновременный

доступ нескольких

независимых

пользователей

к вычислительной системе. Каждому

пользователю предоставляется терминал,

с помощью которого он устанавливает

связь с вычислительной системой

коллективного пользования (ВСКП) и

выполняет программы. Терминалы могут

быть установлены на значительном

удалении от ЭВМ.

Пользователь

общается с ЭВМ посылкой команд (запросов).

Команда вызывает выполнение программы.

По ходу ее выполнения ЭВМ передает на

терминал результаты и сообщения о ходе

выполнения программы. Просмотрев

результаты выполнения команды,

пользователь посылает новую команду.

Между ЭВМ и пользователем ведется

диалог, поэтому такой режим часто

называютдиалоговым

или интерактивным режимом.

В

простых ВСКП обработка запросов

производится последовательно. При

выполнении запроса одного пользователя

другие запросы ожидают своей очереди.

Длинные программы значительно увеличивают

время ожидания других даже коротких

запросов.

Режим

разделения времени позволяет

сократить время ожидания коротких

запросов. В этом режиме каждому запросу

выделяется для выполнения временной

интервал (квант). Большинство

программ коротких запросов успевают

выполниться за время кванта. Если

программа не заканчивается за квант,

процессор передается следующей программе.

Обработка запросов напоминает сеанс

одновременной игры в шахматы, когда

гроссмейстер, сделав очередной ход,

переходит к следующему игроку. Режим

разделения времени обеспечивает

уменьшение времени ожидания коллектива

пользователей. Поскольку размер кванта

невелик (по человеческим меркам, но ЭВМ

за время кванта может выполнить несколько

тысяч команд), создается впечатление

индивидуальной работы каждого пользователя

с ЭВМ.

Режим

реального времени используется

для программ управления технологическими

процессами. Для них существует предельно

допустимое время, в течение которого

должна быть выполнена та или иная

программа управления объектом. В

противном случае может наступить

аварийная ситуация, которая

будет

иметь катастрофические последствия.

При поступлении запроса на выполнение

программы реального времени выполнение

всех других программ приостанавливается,

и все ресурсы вычислительной системы

отдаются программе реального времени.

Программы реального времени обычно

выполняются периодически (раз в секунду

или более редко) и не занимают всего

времени работы ЭВМ. В промежутке между

выполнением программ реального времени

могут выполняться диалоговые программы

и программы пакетной обработки.

пользователей

к вычислительной системе. Каждому

пользователю предоставляется терминал,

с помощью которого он устанавливает

связь с вычислительной системой

коллективного пользования (ВСКП) и

выполняет программы. Терминалы могут

быть установлены на значительном

удалении от ЭВМ.

Пользователь

общается с ЭВМ посылкой команд (запросов).

Команда вызывает выполнение программы.

По ходу ее выполнения ЭВМ передает на

терминал результаты и сообщения о ходе

выполнения программы. Просмотрев

результаты выполнения команды,

пользователь посылает новую команду.

Между ЭВМ и пользователем ведется

диалог, поэтому такой режим часто

называютдиалоговым

или интерактивным режимом.

В

простых ВСКП обработка запросов

производится последовательно. При

выполнении запроса одного пользователя

другие запросы ожидают своей очереди.

Длинные программы значительно увеличивают

время ожидания других даже коротких

запросов.

Режим

разделения времени позволяет

сократить время ожидания коротких

запросов. В этом режиме каждому запросу

выделяется для выполнения временной

интервал (квант). Большинство

программ коротких запросов успевают

выполниться за время кванта. Если

программа не заканчивается за квант,

процессор передается следующей программе.

Обработка запросов напоминает сеанс

одновременной игры в шахматы, когда

гроссмейстер, сделав очередной ход,

переходит к следующему игроку. Режим

разделения времени обеспечивает

уменьшение времени ожидания коллектива

пользователей. Поскольку размер кванта

невелик (по человеческим меркам, но ЭВМ

за время кванта может выполнить несколько

тысяч команд), создается впечатление

индивидуальной работы каждого пользователя

с ЭВМ.

Режим

реального времени используется

для программ управления технологическими

процессами. Для них существует предельно

допустимое время, в течение которого

должна быть выполнена та или иная

программа управления объектом. В

противном случае может наступить

аварийная ситуация, которая

будет

иметь катастрофические последствия.

При поступлении запроса на выполнение

программы реального времени выполнение

всех других программ приостанавливается,

и все ресурсы вычислительной системы

отдаются программе реального времени.

Программы реального времени обычно

выполняются периодически (раз в секунду

или более редко) и не занимают всего

времени работы ЭВМ. В промежутке между

выполнением программ реального времени

могут выполняться диалоговые программы

и программы пакетной обработки.

6.3 Основные понятия операционных систем Современные ЭВМ представляют собой сложное переплетение многих устройств аппаратного оборудования: центральных процессоров, устройств оперативной памяти, контроллеров, портов, шин, каналов, магнитных дисков, дисплеев, принтеров, манипуляторов мышь, джойстиков, звуковых и сетевых плат, модемов и т.д. Чтобы помочь пользователю преодолеть трудности управления всеми этими устройствами, вычислительная система должна иметь «программное оборудование», которое делает систему аппаратного оборудования более удобной для использования. Общее программное обеспечение освобождает пользователей от необходимости иметь дело со специфическими свойствами каждого устройства. Технические детали выделения памяти и процессора для программы или места на диске для набора данных - это забота общего программного обеспечения. Такое программное обеспечение получило название операционной системы. Операционная система - совокупность программ для управления вычислительным процессом и оказания услуг пользователю. Операционная система (ОС) выполняет две основных функции: 1) управляет всеми устройствами системы (ресурсами), обеспечивает их распределение между несколькими пользователями и контроль использования выделенных ресурсов в целях одновременного выполнения многих программ; 2) представляет набор услуг, обеспечивающих пользователю интерфейс, который приспособлен к его нуждам лучше, чем интерфейс физической машины. Эти услуги есть набор средств для реализации хорошей работы программного обеспечения. ОС — посредник между аппаратной частью и программами пользователя, она является продолжением аппаратной части и органически связана с архитектурой ЭВМ. Без ОС вычислительная система неработоспособна. Считается, что любая вычислительная установка содержит две составные части: hardware- аппаратная (жесткая) часть и software- программная (мягкая) часть. Современные ОС представляют собой толстую программную прослойку, стоимость ОС сравнима со стоимостью аппаратной части, а часто и превышает ее. Операционная система содержит две составных части: - управляющая программа; - обрабатывающие программы. Эти составные части выполняют две основные функции ОС. Управляющая программа управляет аппаратной частью или ресурсами вычислительной системы.Ресурс - средство вычислительной системы, которое может быть выделено программе на определенное время. Основными ресурсами ЭВМ являются: - процессоры или время ЦП для однопроцессорной ЭВМ; - оперативная память; - внешние устройства; - наборы данных на внешних устройствах; - задания, выполняемые на ЭВМ. Управляющая программа на самом деле содержит множество программ (модулей). Общий их размер может превышать вместимость ОП. Часто используемые модули управляющей программы постоянно находятся в ОП, они называются резидентными. Совокупность резидентных программ образует ядро ОС. Модули, используемые реже, образуют транзитную часть управляющей программы, они хранятся на системном магнитном диске. Транзитные модули загружаются в ОП и выполняются по мере надобности. Управляющая программа обеспечивает нужный режим обработки программ: пакетный, разделения времени и т.д. Режим обеспечивается компонентой управляющей программы - планировщиком.Для связи пользователя с планировщиком используется программа ОС - командный процессор. Он обеспечивает общение пользователя с ОС с помощью языка управления заданиями иликомандного языка ОС. Система управления вводом-выводом - часть управляющей программы, ответственная за общение с ВУ. Она должна: - обеспечить согласованную работу ЦП и ВУ; - скрыть от пользователя особенности управления конкретным типом ВУ; - обеспечить независимость программы от ВУ. Согласованную работу ВУ обеспечивает диспетчер (супервизор) ввода-вывода. Он работает единым надсмотрщиком и планирует последовательность использования ВУ в операциях передачи данных. Особенности управления ВУ скрываются использованием драйверов, программ, управляющих контроллерами ВУ и обеспечивающих стандартное обращение программы пользователя ко всем ВУ. С каждым новым типом ВУ поставляется набор драйверов для различных ОС. Независимость программы от ВУ обеспечивается использованием в программе файловых переменных вместо ВУ и наборов данных. Назначение файловым переменным конкретного ВУ делается во время выполнения программы операциями открытия файла, которое выполняется программами системы управления вводом-выводом. Вторая функция ОС - сервисная, выполняется обрабатывающими программами. Обрабатывающие программы - это обычные пользовательские программы. Среди них выделяются обслуживающие программы. Они включены в состав ОС для выполнения часто используемых работ: форматирование диска, операции с файлами и каталогами (копирование, создание удаление и т.д.), работа с библиотеками программ, а также других полезных каждому пользователю действий. Часто обслуживающие программы называют утилитами, т.е. средствами, приносящими пользу. СовременныеОС содержат насколько сотен обслуживающих программ. Существенную часть обрабатывающих программ составляют системы программирования для различных алгоритмических языков. Они содержат компиляторы и интерпретаторы, редакторы связей и загрузчики, отладчики, библиотеки стандартных подпрограмм и другие необходимые для проектирования программы средства. В последнее время стали популярны интегрированные системы программирования (например, Турбо Паскаль), которые не входят в состав ОС, а приобретаются отдельно. В число дополнительных обслуживающих программ в состав ОС стали включать пакеты прикладных программ. Они являются надстройкой над программами ОС и расширяют ее сервисные возможности для пользователя. Примером является пакет конторских программ Microsoft Office, содержащий текстовый редактор, программу ведения электронных таблиц, систему управления базами данных, программу электронной почты. ОС разрабатывают обычно фирмы-производители совместимых моделей ЭВМ или специалисты по системному программному обеспечению. ОС поставляется в дистрибутивной форме, т.е. не до конца сформированном виде. Чтобы приспособить программы ОС к конкретной конфигурации оборудования ЭВМ, необходимо провести генерацию ОС или ее установку {инсталляцию).Генерация производится специальной программой. Во время ее работы указываются параметры основных устройств и производится настройка программ ОС на имеющееся оборудование. По желанию выбирается набор обслуживающих программ. Современные аппаратные устройства имеют регистры, где записаны все их технические характеристики. Программа генерации сама настраивает ОС на эти параметры (принцип plug-and-play— вставь и используй). Такой принцип позволяет провести генерацию ОС даже не слишком опытному пользователю.

6.4

Средства общения с операционной

системой

Для

задания работы вычислительной системе

необходимо средство общения с ОС - язык

общения. Этот язык должен быть одинаково

понятен пользователю и ОС. Цели управления

ОС различны для разных категорий

пользователей. Операторы ЭВМ

должны оперативно влиять на все ситуации,

возникающие в вычислительной

системе. Пользователи должны

грамотно сообщать ОС, какую работу

следует выполнить. Административная

служба дает

запросы на сбор статистических данных

о работе ВС.

В

настоящее время все три категории

работников ВС объединяются в одном лице

— пользователя, в многопользовательских

ВС остаются также функции

администратора.

Средства

общения пользователя с ОС определяются

ее режимом работы: пакетный или диалоговый.

Для пакетного режима, когда пользователь

должен полностью описать всю работу

(задание) заранее и указать нужные для

выполнения задания ресурсы, необходим

язык управления заданиями.

Язык

командной строки. В режиме диалогового

взаимодействия необходим командный

язык, на

котором пользователь формирует командную

строку - команду. Команда

исполняется ОС, выводится сообщение о

выполнении команды, после чего выдается

приглашение на ввод следующей

команды.

Исполнение

команды производится загрузкой и

выполнением одной программы. Задание

для пакетного режима чаще всего требует

последовательного выполнения нескольких

программ (шагов задания), с анализом

успешности выполнения предыдущей

программы и выбора следующей для

исполнения программы (шага задания) или

прекращение выполнения задания.

Языки

диалогового взаимодействия позволяют

составлять из отдельных команд сложные

задания(командные

файлы, командные процедуры, скрипты,

сценарии). Они

соответствуют заданиям пакетного режима

работы и исполняются без участия

пользователя.

Языки

общения с ОС строятся по принципам

формальных (алгоритмических) языков.

Многие командные языки имеют

развитые

средства программирования (операторы

цикла, подпрограммы, внутренние

переменные), что позволяет использовать

их как языки программирования. Цель их

- на основе программ стандартных команд

(а их обычно несколько сотен) и

алгоритмических средств командного

языка составить командную процедуру

для выполнения сложной работы. Хотя

такая командная процедура выполняется

медленнее, но затраты на составление

программной процедуры значительно

меньше, чем составление полной программы

на алгоритмическом языке.

Для

исполнения команд и заданий в ОС

используется командный

процессор. Это

программа, которая расшифровывает

операторы командного языка, проверяет

их синтаксическую правильность и на их

основе формирует запросы ОС для выполнения

диалоговой программы или всего задания.

Обычно командные процессоры реализованы

как интерпретаторы и выполняют задания

покомандно, не заглядывая в следующую

командную строку. Командный процессор

(иногда его называют монитором) является

дополнительной частью планировщика,

это дает возможность в любой ОС

использовать свой собственный командный

язык и командный процессор, если

стандартные средства ОС не устраивают

пользователя.

Мониторы

заданий пакетной обработки, наоборот,

должны проанализировать все задание

от начала до конца, выявить его составные

части, разложить задания по ресурсам и

поставить его во входную очередь

заданий.

Среди

наиболее совершенных (из доступных в

России) командных языков можно отметить

REXX (Restructured Extended Executor Language - реструктурированный

расширенный язык исполнения процедур),

основанный на языке PL/1. Он появился в

операционной системе виртуальных машин

(VM), затем был перенесен в OS/2. Другой

универсальный командный язык -Shell,

применяется в ОС UNIX. Существует несколько

диалектов Shell, некоторые их них основаны

на языке Си.

Командная

строка обычно содержит три составные

части и записывается в формате:

КОП

[аргумент ...] [ключ ...]

- КОП- код

операции. Он показывает, что нужно

сделать. Обычно код операции совпадает

с именем программы, связанной с

командой;

- аргумент (операнд)

- объект, с которым работает программа;

аргументов может быть несколько, тогда

они разделяются пробелом или другими

знаками препинания, они должны следовать

за КОП в определенном порядке (позиционные

аргументы). Обычно аргументами являются

спецификации файлов;

- параметр (ключ,

флаг) - дополнительные сведения,

передаваемые программе. Уточняют режимы

работы программы. Их может быть несколько,

часто флаги кодируются одним символом

или коротким словом. Некоторые флаги

после ключевого слова могут требовать

дополнительного аргумента.

Поскольку

количество аргументов и параметров в

программе может быть переменным, то

флаги обычно снабжаются характерным

префиксом, либо задаются в ключевой

форме, например, COND=(C.LT.9).

Команда

DOS

DIR

/Р КAТ1 /O:-D /S

выводит

список файлов и каталогов вместе с их

подкаталогами для каталога КАТ1 с паузой

после заполнения каждого экрана. Имена

файлов и каталогов выводятся в порядке

убывания времени создания. Команда

имеет один аргумент - КАП и три флага:

/Р пауза после заполнения экрана, /O:-D -

сортировка по убыванию времени, /S -

требование выводить имена файлов

внутренних подкаталогов каталога

КАТ1.

Такая

же команда в ОС UNIX на языке Shell может

быть записана так:

Is

-I -R -t КАТ 1 | more.

Здесь

признаком флага служит дефис (-). Флаги

в Shell должны предшествовать аргументам.

Флаг -I обеспечивает вывод полной

информации о каждом файле и каталоге,

флаг -R - аналог флага /S команды DOS, флаг

-t обеспечивает порядок следования

файлов в списке в порядке убывания

времени создания. Команда Is не имеет

флага для паузы после заполнения экрана,

эта

пауза

делается командой more, на вход ее подаются

результаты, сформированные командой

Is.

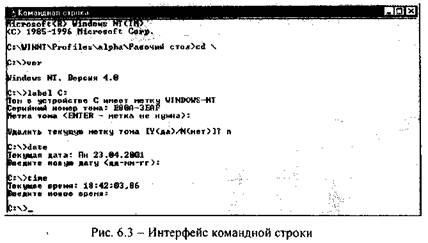

Управление

компьютером командными фразами получило

название интерфейса

командной строкиили

CLI (Command Line Interface). Он требует хорошего

знания командного языка. Но этот метод

управления самый универсальный, поскольку

обеспечивает все возможности,

предусмотренные в командах. Один

неправильный символ делает команду

непригодной для выполнения. При диалоговом

командном общении клавиатура дисплея

используется как пишущая машинка для

ввода команд, а дисплей является

конвертом, переносящим сообщение. Пример

диалога с ЭВМ в режиме командной строки

приведен на рисунке 6.3.

Управление

функциональными клавишами и выбором из

меню. Однако

можно считать, что ЭВМ содержит в себе

некоторый мир, в который надо погрузить

пользователя. В этом мире пользователь

действует и решает свои задачи. Этот

мир некоторым методическим образом

представляет предметную область и

исследуемый объект в виде наглядного,

почти осязаемого образа. Такой поворот

нашего представления реализуется просто

изменением нашего взгляда на дисплей,

изменением ин

терпретации его роли

в человеко-машинном представлении. На

экране мы видим то, что рисуется в нашем

воображении при представлении этого

объекта, в основе общения лежит геперь

не слово, а взгляд. В объектном варианте

нужно просто непосредственно воздействовать

на объект: что-то переместить, растянуть,

соединить, зачеркнуть, стереть или

просто посмотреть.

Самым

простым способом применения этого

принципа для управления компьютером

является использование функциональных

клавиш. Каждое

стандартное действие можно реализовать

нажатием заранее назначенной управляющей

клавиши.

Клавишные

устройства современных ЭВМ имеют более

ста клавиш. Среди них есть функциональные

(F1+FI2) клавиши, которые можно запрограммировать

на требуемые действия. Три специальные

клавиши: Shift (сдвиг), Ctrl (управление), Alt

(дополнительно) не имеют самостоятельного

назначения, но изменяют коды символьных

клавиш при одновременном их нажатии с

символьной клавишей. Это дает возможность

увеличить число кодов, выдаваемых

клавиатурой. Управление вычислительным

процессом функциональными клавишами

производится быстрее и почти без ошибок,

но теряется их универсальность по

сравнению с командной фразой.

Теперь

вместо командного языка пользователь

должен запоминать назначение функциональных

клавиш, которые, но сути, являются

очередным символическим языком. От

пользователя требуется не меньшая

ловкость, чем при языковом общении с

ЭВМ. Однако, с точки зрения психологии

пользовательского восприятия, нажатие

на функциональную клавишу воспринимается

не как командный язык, а как непосредственное

прикосновение к объекту. Это впечатление

постоянно поддерживается немедленной

видимостью изменений объекта на экране

дисплея.

Лучшие

результаты в удобстве управления

обеспечивает система подсказок

(меню). Меню -

это набор текстовых строк или графических

образов (пиктограмм), изображающих

объекты или операции. В меню включается

перечень возможных действий, которые

может выполнить ЭВМ в данном состоянии.

Преимущества меню в том, что действия,

реализуемые конкретным пунктом меню,

указываются в нем, не надо держать в

голове множество кодов команд или

назначений функциональных клавиш.

Пользователь

может задавать нужные действия, выбирая

их из меню. Для этого достаточно подвести

указатель (курсор) в нужную строку меню

или пиктограмму и сообщить об этом ЭВМ.

Перемещение курсора делается клавишами

движения указателя (со стрелками влево,

вправо, вверх и вниз). Удобнее и быстрее

это делать манипулятором мышь.

Сложности

возникают, когда имеется большое число

возможных действий, и они все сразу не

могут быть отображены на экране. В этом

случае отдельные действия группируются,

и группе назначается пункт меню более

высокого уровня, т.е. меню строится по

иерархическому принципу в виде дерева.

Пользователю сначала выдается главное

меню, из которого он выбирает нужную

группу и открывает меню следующего

уровня. Многоуровневое меню позволяет

также ускорить выбор нужного действия,

так как уменьшает число перемещений

указателя на экране.

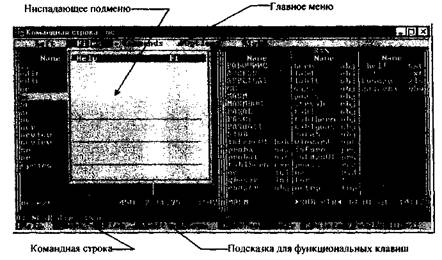

Все

три способа управления работой ЭВМ

используются в широко распространенной

в России системной оболочке Norton Commander. Она

позволяет в простой и удобной форме

проводить операции с файлами и каталогами:

копирование, удаление, просмотр,

переименование и т.д. Большинство этих

действий можно выполнить функциональными

клавишами F1 - F1O, а также сочетаниями

двух клавиш, дополнительная информация

для операций указывается набором текста

в информационном окне. Меню программы

- иерархическое, оно позволяет выполнить

несколько десятков операций с дисками,

каталогами и файлами. Не забыта и

командная строка, если нужно выполнить

оригинальную команду, можно набрать ее

в командной строке. Существует несколько

разновидностей этой оболочки

- Dos Navigator, FAR и

даже Windows Commander.

Представление на терминале оболочки

Norton Commander дано на рис. 6.4. Выбор из главного

меню (на рисунке Files) открывает ниспадающее

меню второго уровня. Обратите внимание,

что действия ниспадающего меню

можно выполнять функциональными

Рис.

6.4 - Экран оболочки Norton Commander

клавишами,

перечисленными справа. В последней

строке экрана перечисляются назначения

функциональных клавиш Fl - F10, выше нее

находится строка для ввода командных

фраз.

Графический

многооконный интерфейс. Совершенствование

терминального оборудования ЭВМ привело

к появлению графического режима дисплея

и большого числа различных манипуляторов

для управления экраном: мышь, джойстик,

трекбол, световое перо и т.д. Графический

режим, когда на экран выводятся не

символы, а рисунки, значительно расширил

изобразительные возможности ЭВМ и

позволил перейти к естественной форме

представления информации о возможностях

ОС -графическому пользовательскому

интерфейсу (GUI - Graphical User Interface). Первая

система с графическим интерфейсом была

реализована в 1980 г. на компьютерах Atari

и Apple Macintosh, а затем и на IBM PC.

Основные

понятия графического интерфейса

- окна и пиктограммы (иконы).

Все объекты, с которыми работает

пользователь, представляются окнами -

прямоугольниками на экране,

играющими

роль «папок» на столе. Может быть

развернуто несколько окон на экране

(«столе»), окно может быть свернуто в

пиктограмму (отложено в сторону).

В

многопрограммном режиме работы ЭВМ

каждая выполняемая программа связывается

со своим окном {окном

программы). Окно

программы может быть активным, когда

выходные данные программы и сообщения

выводятся в окно, активным может быть

только одно окно; неактивноеокно

присутствует на экране, программа,

связанная с этим окном, выполняется, но

вывод в окно не производится, а сохраняется

и помещается в окно, когда пользователь

сделает его активным. Для уменьшения

числа окон на экране некоторые окна

можно свернуть в пиктограмму - маленький

рисунок, условно изображающий программу.

При этом программа продолжает свою

работу. По окончании работы программы

ее окно закрывается и исчезает с экрана.

Большинство диалоговых программ требуют

выполнения специальной операции для

закрытия программы.

Графический

интерфейс представляет громадные

возможности для манипуляций с окнами,

которые обычно делаются применением

манипулятора мышь. Мышь представляет

собой плоскую коробочку с двумя или

тремя кнопками и шариком, вмонтированным

в нижнюю часть мыши. Перемещение мыши

по плоской поверхности вызывает вращение

шарика и перемещение на экране дисплея

графического символа (обычно в виде

стрелки) - указателя.

Основными

приемами управления с помощью мыши

являются:

- щелчок (клик)

— быстрое нажатие левой или правой

кнопкой мыши;

- двойной

щелчок два

щелчка, выполненных с малым интервалом

времени между ними;

- перемещение (drag-and-drop)

- выполняется движением мыши при нажатой

левой кнопке, обычно сопровождается

перемещением экранного объекта, на

котором установлен указатель;

- зависание

- наведение

указателя на значок объекта с задержкой

на некоторое время, при этом под объектом

на экране появляется всплывающая

подсказка, кратко характеризующая

свойства этого объекта.

Каждое

окно программы имеет три части: заголовок,

меню и поле

объектов программы (рабочая

часть окна). Заголовок окна размещается

в его верхней части и содержит название

программы или другого объекта, связанного

с окном. В заголовке размещаются также

несколько прямоугольных иконок (кнопок)

для управления окном. Кнопка в левой

части строки заголовка открывает

системное меню окна, с помощью которого

можно выполнить операции по управлению

окном, используя клавиатуру. Две или

три иконки в правой части заголовка

окна позволяют быстро закрыть окно или

свернуть его в пиктограмму.

Меню окна

программы дает средства управления

работой программы и расположено под

строкой заголовка. Большинство программ

имеют иерархическое меню. Выбор пункта

главного меню программы раскрывает

ниспадающее меню второго уровня.

Некоторые пункты ниспадающего меню

могут раскрывать третий уровень меню,

обычно справа или слева от родительского

пункта.

В

рабочей части окна располагаются объекты

программы. Программа может работать с

несколькими объектами, каждый объект

представляется внутри окна программы

своим окном

документа. На

окна документов распространяются

правила окон программы: они имеют

заголовок и рабочую область окна (меню

отсутствует). Если объект не помещается

целиком в окне документа, справа и внизу

окна появляются полосы

прокрутки с

«движками», с помощью которых можно

перемещать окно по объекту. Одно из окон

можно сделать активным для работы с

этим объектом, окна других документов

не будут активными, наконец, активное

окно можно свернуть в пиктограмму или

закрыть.

С

помощью манипулятора мышь или системного

меню и клавиатуры можно менять размер

окна программы или документа, разворачивать

его на полный экран, перемещать окно в

нужное место экрана, сворачивать в

пиктограмму и восстанавливать его из

пиктограммы в активное окно, закрывать

окно.

При

работе с программой часто требуется

настроить се на нужный режим работы.

Эти действия выполняются с помощью

диалогового окна. Диалоговое

окно открывается

при выборе некоторых пунктов меню, в

нем имеются поля, в которых нужно либо

выбрать параметр из списка, либо ввести

значение пара-

метра

числом или строкой. Установка или отмена

параметров выполняются выбором кнопок

(обычно «ОК» - принять и «Отмена»), после

чего диалоговое окно закрывается.

Диалоговое окно не имеет системного

меню, нельзя менять его размер, можно

только переместить окно в другое место

экрана или закрыть окно, если изменение

параметров не требуется.

В

окне программы открыты два окна текстовых

документов. Окно FARWPND.DOC активно. Справа

в активном окне видна вертикальная

полоса прокрутки. Внизу окна программы

под окнами документов расположены

прямоугольные пиктограммы еще двух

свернутых окон документов.

В

верхней части окна документа открыто

диалоговое окно «Вставка таблицы». В

нем требуется установить число строк

и столбцов таблицы, а также выбрать

ширину столбцов.

Существует

аналогия между полями командной строки

и типами окон в графическом интерфейсе.Окно

программы соответствует коду

операции команды, окна

документов -

это объекты программы, т.е. аргументы командной

строки. Диалоговые

окна нужны

для установки режимов программы, они

соответствуют флагам командной

строки.

Первоначально

графический интерфейс реализовывался

для ОС, управляемых командной строкой

в виде операционной оболочки (пакета

программ, расширяющего возможности

ОС). Для IBM совместимых ПК такой оболочкой

была Windows. Сейчас

графический интерфейс стал основным в

большинстве ОС, таких как Windows-98, Windows NT,

OS/2 и

других, а режим командной строки

представлен в них как одна из программ,

которая работает в одном из окон, если

такой режим управления необходим для

использования старых программ.

Концепция

рабочего стола. Операционные

системы с графическим оконным интерфейсом

предполагают, что работать на ЭВМ будут

пользователи более низкой квалификации,

чем профессионалы. Значит, надо создать

такому пользователю возможность работать

на компьютере, как за обычным рабочим

столом. Когда такая ОС начинает работу,

она организует на экране терминала

системный объект -

рабочий стол (desktop).

На рабочем столе расположены пиктограммы

(ярлыки) наиболее часто используемых

объектов. Объектами могут быть: программы

(приложения), каталоги (папки), внешние

устройства. Объекты можно активизировать,

как будто мы раскрываем папки на столе.

Если объект - программа, она начинает

выполняться и образует окно программы,

если папка, то ее открытие образует окно

с содержимым папки.

На

рабочем столе также размещается панель

задач, в

которой ведется индикация всех раскрытых

объектов и действующих программ.

Активизация пиктограммы на панели задач

делает окно программы или объекта

активным. Пиктограммы панели задач

удобно использовать для переключения

между объектами. На панели задач есть

кнопка «Пуск», которая

открывает главное меню рабочего стола.

Это меню представляет собой дерево, в

котором сгруппированы все программы,

включенные в состав ОС. Выбор группы

открывает меню следующего уровня, пока

не будет раскрыта группа с нужной

программой. Двойной

щелчок

на пункте меню программы вызывает ее

выполнение, открытие окна программы и

размещение пиктограммы на панели

задач.

Многооконный

графический интерфейс сводит работу

пользователя к наглядной визуальной

работе с объектами. Такой способ общения

легко осваивается даже начинающими

пользователями. На рисунке 6.6 приведен

вид рабочего стола ОС Windows. На рабочем

столе, кроме пиктограмм объектов рабочего

стола, находятся три окна раскрытых

объектов: два из них - папки с файлами

«Fflv» и «Informat», третье - программа «Лазерный

проигрыватель». Две программы свернуты,

на панели задач видны пиктограммы «Far»

и «Microsoft word». Активизирована кнопка

«Пуск», и раскрыто главное меню рабочего

стола. В нем выбран пункт «Настройка»

и открыто меню второго уровня.

Перспективные

виды интерфейса пользователя. С

середины 1990-х годов, после появления

недорогих звуковых карт и широкого

распространения технологий распознавания

речи, появилась так называемая речевая

технология интерфейса

пользователя. При этой технологии

команды подаются голосом путем

произнесения специальных зарезервированных

слов - команд. Основными такими командами

(по правилам речевой системы Горыныч)

являются:

Проснись

- включение голосового интерфейса;

Отдыхай

- выключение речевого интерфейса;

Открыть

- переход в режим вызова той или иной

программы. Имя программы называется в

следующем слове;

Буду

диктовать - переход из режима команд в

режим набора текста голосом;

Режим

команд - возврат в режим подачи команд

голосом;

и

некоторые другие.

Слова

должны выговариваться четко, в одном

темпе. Между словами обязательна пауза.

Из-за неразвитости алгоритма распознавания

речи такие системы пока требует

индивидуальной предварительной настройки

на каждого конкретного пользователя.

Создание

мини- и микроЭВМ с более простой

архитектурой общей шины и меньшим

количеством устройств, а значит, и более

дешевых, потребовало разработки более

простых ОС коллективного пользования.

Среди

таких ОС особенно выделяется UNIX. Система

была разработана в 1969 г. в Bell Laboratories,

входящей в американскую ассоциацию

телефона и телеграфа (AT&T). До настоящего

времени эта ОС продолжает интенсивно

развиваться. В 2000 году отмечалось

30-летие UNIX. Согласитесь, для нынешних

темпов развития вычислительной техники,

когда поколения ЭВМ меняются через

десять лет, это весьма почтенный

возраст.

Главными

отличительными чертами ОС UNIX являются

ее модульность, легкая переносимость

(мобильность) на ЭВМ другой архитектуры

и обширный набор системных программ.

Данная ОС органически сочетается с

языком Си, на котором написана ее основная

часть. Приспособленная сначала для

мини-ЭВМ фирмы DEC (Digital Equipment Corporation), к

началу 1984 г. UNIX была установлена на

100000 ЭВМ по всему миру, от микропроцессоров

до больших ЭВМ. Эта ОС сразу развивалась

как сетевая ОС с разделением времени и

обеспечивала удаленный доступ

пользователей. Впервые именно в UNIX был

реализован графический режим работы

терминала (X Window System).

Классическая

ОС UNIX дала жизнь многочисленным своим

потомкам, число которых превышает

несколько десятков (AIX, SCO, HP-UX, IRIX, Solaris и

др.). Большую популярность приобретает

свободно распространяемая некоммерческая

версия Linux. Начал

ее разработку в 1991 г. финский студент

Линус Тордвальдс для микропроцессоров

Intel, затем к работе подключилась большая

армия программистов, не связанных с

коммерческими фирмами. В настоящее

время существуют несколько версий ОС

Linux. Все они обеспечивают работу ЭВМ в

сети и многооконный графический

интерфейс. В 2000 г. под управлением Linux в

США работало 20 млн. компьютеров. Эта ОС

взята как основная для локально-сетевых

многопроцессорных суперЭВМ -

кластеров.

Хорошими

качествами обладала ОС VMS (Virtual Memory

System), созданная в начале 1980-х годов для

мини-ЭВМ серии

VAX

(Virtual Address extension - расширенная виртуальная

адресация). Это 32-разрядные ЭВМ фирмы

DEC, преемники популярной серии 16-разрядных

компьютеров PDP-11 (в СССР выпускались под

названием СМ ЭВМ). В настоящее время она

используется в многопроцессорных

64-разрядных ЭВМ Alpha.

Из

операционных систем персональных

компьютеров наибольшую известность

получили ОС СР/М, MS-DOS (PC-DOS)

и MacOS (для

компьютеров Macintoch). Все эти ОС реализуют

однопрограммный режим работы. СР/М

(Control Program for Microcomputers) - это ОС, разработанная

первоначально для 8-разрядных

микропроцессоров. Затем она была

приспособлена для IBM/PC. Было создано

целое семейство таких ОС, в том числе

для работы в сетях ЭВМ и графикой на

терминале.

MS-DOS

(форма Microsoft) и PC-DOS (IBM) были первоначально

основаны на СР/М, но по мере совершенствования

ПК стали приобретать черты UNIX. За более

чем десятилетнюю историю их развития

было создано шесть версий этих ОС с

несколькими модификациями в каждой

версии. В четвертой и пятой версиях

MS-DOS использовалась сервисная оболочка

DOS Shell, предшественница пакета Windows. Она

содержала переключатель задач, позволяющий

реализовать псевдомногопрограмный

режим. Можно было запускать несколько

программ, одна из них располагалась в

ОП и выполнялась, остальные были

приостановлены и выгружены на магнитный

диск. Меню задач позволяло переключиться

в нужную программу. DOS Shell имела, кроме

символьного, графический режим работы.

Начиная с шестой версии MS-DOS стала

поставляться с многооконной графической

оболочкой Windows.

Появление

ПК с микропроцессорами старших моделей

сделало необходимой разработку

многопрограммной ОС для ПК. Фирмы IBM и

Microsoft начали совместно создавать OS/2 (Operating

System/2). В 1992 г. пути их разошлись: IBM

продолжила работу над OS/2 и создала

несколько ее версий — OS/2 Warp, в

том числе и для работы в сети (OS/2 Connect);

Microsoft продолжила развитие своего пакета

Windows и создала ОС Windows-95, а

затем - Windows-98, Windows-2000 и

сетевой вариант - Windows-NT.Во

всех этих ОС используется концеп

ция

рабочего стола и объектно-ориентированный

принцип управления вычислительным

процессом. OS/2 обладает лучшими

качественными показателями по

быстродействию и надежности, она может

выполнять программы оболочки Windows, но

имеет пока меньшее количество собственных

пакетов приложений. Шустрая маркетинговая

политика Microsoft буквально заполонила

Россию своими Windows. OS/2 распространена

у нас пока мало, но во Франции используется

достаточно широко.

играющими

роль «папок» на столе. Может быть

развернуто несколько окон на экране

(«столе»), окно может быть свернуто в

пиктограмму (отложено в сторону).

В

многопрограммном режиме работы ЭВМ

каждая выполняемая программа связывается

со своим окном {окном

программы). Окно

программы может быть активным, когда

выходные данные программы и сообщения

выводятся в окно, активным может быть

только одно окно; неактивноеокно

присутствует на экране, программа,

связанная с этим окном, выполняется, но

вывод в окно не производится, а сохраняется

и помещается в окно, когда пользователь

сделает его активным. Для уменьшения

числа окон на экране некоторые окна

можно свернуть в пиктограмму - маленький

рисунок, условно изображающий программу.

При этом программа продолжает свою

работу. По окончании работы программы

ее окно закрывается и исчезает с экрана.

Большинство диалоговых программ требуют

выполнения специальной операции для

закрытия программы.

Графический

интерфейс представляет громадные

возможности для манипуляций с окнами,

которые обычно делаются применением

манипулятора мышь. Мышь представляет

собой плоскую коробочку с двумя или

тремя кнопками и шариком, вмонтированным

в нижнюю часть мыши. Перемещение мыши

по плоской поверхности вызывает вращение

шарика и перемещение на экране дисплея

графического символа (обычно в виде

стрелки) - указателя.

Основными

приемами управления с помощью мыши

являются:

- щелчок (клик)

— быстрое нажатие левой или правой

кнопкой мыши;

- двойной

щелчок два

щелчка, выполненных с малым интервалом

времени между ними;

- перемещение (drag-and-drop)

- выполняется движением мыши при нажатой

левой кнопке, обычно сопровождается

перемещением экранного объекта, на

котором установлен указатель;

- зависание

- наведение

указателя на значок объекта с задержкой

на некоторое время, при этом под объектом

на экране появляется всплывающая

подсказка, кратко характеризующая

свойства этого объекта.

Каждое

окно программы имеет три части: заголовок,

меню и поле

объектов программы (рабочая

часть окна). Заголовок окна размещается

в его верхней части и содержит название

программы или другого объекта, связанного

с окном. В заголовке размещаются также

несколько прямоугольных иконок (кнопок)

для управления окном. Кнопка в левой

части строки заголовка открывает

системное меню окна, с помощью которого

можно выполнить операции по управлению

окном, используя клавиатуру. Две или

три иконки в правой части заголовка

окна позволяют быстро закрыть окно или

свернуть его в пиктограмму.

Меню окна

программы дает средства управления

работой программы и расположено под

строкой заголовка. Большинство программ

имеют иерархическое меню. Выбор пункта

главного меню программы раскрывает

ниспадающее меню второго уровня.

Некоторые пункты ниспадающего меню

могут раскрывать третий уровень меню,

обычно справа или слева от родительского

пункта.

В

рабочей части окна располагаются объекты

программы. Программа может работать с

несколькими объектами, каждый объект

представляется внутри окна программы

своим окном

документа. На

окна документов распространяются

правила окон программы: они имеют

заголовок и рабочую область окна (меню

отсутствует). Если объект не помещается

целиком в окне документа, справа и внизу

окна появляются полосы

прокрутки с

«движками», с помощью которых можно

перемещать окно по объекту. Одно из окон

можно сделать активным для работы с

этим объектом, окна других документов

не будут активными, наконец, активное

окно можно свернуть в пиктограмму или

закрыть.

С

помощью манипулятора мышь или системного

меню и клавиатуры можно менять размер

окна программы или документа, разворачивать

его на полный экран, перемещать окно в

нужное место экрана, сворачивать в

пиктограмму и восстанавливать его из

пиктограммы в активное окно, закрывать

окно.

При

работе с программой часто требуется

настроить се на нужный режим работы.

Эти действия выполняются с помощью

диалогового окна. Диалоговое

окно открывается

при выборе некоторых пунктов меню, в

нем имеются поля, в которых нужно либо

выбрать параметр из списка, либо ввести

значение пара-

метра

числом или строкой. Установка или отмена

параметров выполняются выбором кнопок

(обычно «ОК» - принять и «Отмена»), после

чего диалоговое окно закрывается.

Диалоговое окно не имеет системного

меню, нельзя менять его размер, можно

только переместить окно в другое место

экрана или закрыть окно, если изменение

параметров не требуется.

В

окне программы открыты два окна текстовых

документов. Окно FARWPND.DOC активно. Справа

в активном окне видна вертикальная

полоса прокрутки. Внизу окна программы

под окнами документов расположены

прямоугольные пиктограммы еще двух

свернутых окон документов.

В

верхней части окна документа открыто

диалоговое окно «Вставка таблицы». В

нем требуется установить число строк

и столбцов таблицы, а также выбрать

ширину столбцов.

Существует

аналогия между полями командной строки

и типами окон в графическом интерфейсе.Окно

программы соответствует коду

операции команды, окна

документов -

это объекты программы, т.е. аргументы командной

строки. Диалоговые

окна нужны

для установки режимов программы, они

соответствуют флагам командной

строки.

Первоначально

графический интерфейс реализовывался

для ОС, управляемых командной строкой

в виде операционной оболочки (пакета

программ, расширяющего возможности

ОС). Для IBM совместимых ПК такой оболочкой

была Windows. Сейчас

графический интерфейс стал основным в

большинстве ОС, таких как Windows-98, Windows NT,

OS/2 и

других, а режим командной строки

представлен в них как одна из программ,

которая работает в одном из окон, если

такой режим управления необходим для

использования старых программ.

Концепция

рабочего стола. Операционные

системы с графическим оконным интерфейсом

предполагают, что работать на ЭВМ будут

пользователи более низкой квалификации,

чем профессионалы. Значит, надо создать

такому пользователю возможность работать

на компьютере, как за обычным рабочим

столом. Когда такая ОС начинает работу,

она организует на экране терминала

системный объект -

рабочий стол (desktop).

На рабочем столе расположены пиктограммы

(ярлыки) наиболее часто используемых

объектов. Объектами могут быть: программы

(приложения), каталоги (папки), внешние

устройства. Объекты можно активизировать,

как будто мы раскрываем папки на столе.

Если объект - программа, она начинает

выполняться и образует окно программы,

если папка, то ее открытие образует окно

с содержимым папки.

На

рабочем столе также размещается панель

задач, в

которой ведется индикация всех раскрытых

объектов и действующих программ.

Активизация пиктограммы на панели задач

делает окно программы или объекта

активным. Пиктограммы панели задач

удобно использовать для переключения

между объектами. На панели задач есть

кнопка «Пуск», которая

открывает главное меню рабочего стола.

Это меню представляет собой дерево, в

котором сгруппированы все программы,

включенные в состав ОС. Выбор группы

открывает меню следующего уровня, пока

не будет раскрыта группа с нужной

программой. Двойной

щелчок

на пункте меню программы вызывает ее

выполнение, открытие окна программы и

размещение пиктограммы на панели

задач.

Многооконный

графический интерфейс сводит работу

пользователя к наглядной визуальной

работе с объектами. Такой способ общения

легко осваивается даже начинающими

пользователями. На рисунке 6.6 приведен

вид рабочего стола ОС Windows. На рабочем

столе, кроме пиктограмм объектов рабочего

стола, находятся три окна раскрытых

объектов: два из них - папки с файлами

«Fflv» и «Informat», третье - программа «Лазерный

проигрыватель». Две программы свернуты,

на панели задач видны пиктограммы «Far»

и «Microsoft word». Активизирована кнопка

«Пуск», и раскрыто главное меню рабочего

стола. В нем выбран пункт «Настройка»

и открыто меню второго уровня.

Перспективные

виды интерфейса пользователя. С

середины 1990-х годов, после появления

недорогих звуковых карт и широкого

распространения технологий распознавания

речи, появилась так называемая речевая

технология интерфейса

пользователя. При этой технологии

команды подаются голосом путем

произнесения специальных зарезервированных

слов - команд. Основными такими командами

(по правилам речевой системы Горыныч)

являются:

Проснись

- включение голосового интерфейса;

Отдыхай

- выключение речевого интерфейса;

Открыть

- переход в режим вызова той или иной

программы. Имя программы называется в

следующем слове;

Буду

диктовать - переход из режима команд в

режим набора текста голосом;

Режим

команд - возврат в режим подачи команд

голосом;

и

некоторые другие.

Слова

должны выговариваться четко, в одном

темпе. Между словами обязательна пауза.

Из-за неразвитости алгоритма распознавания

речи такие системы пока требует

индивидуальной предварительной настройки

на каждого конкретного пользователя.

Создание

мини- и микроЭВМ с более простой

архитектурой общей шины и меньшим

количеством устройств, а значит, и более

дешевых, потребовало разработки более

простых ОС коллективного пользования.

Среди

таких ОС особенно выделяется UNIX. Система

была разработана в 1969 г. в Bell Laboratories,

входящей в американскую ассоциацию

телефона и телеграфа (AT&T). До настоящего

времени эта ОС продолжает интенсивно

развиваться. В 2000 году отмечалось

30-летие UNIX. Согласитесь, для нынешних

темпов развития вычислительной техники,

когда поколения ЭВМ меняются через

десять лет, это весьма почтенный

возраст.

Главными

отличительными чертами ОС UNIX являются

ее модульность, легкая переносимость

(мобильность) на ЭВМ другой архитектуры

и обширный набор системных программ.

Данная ОС органически сочетается с

языком Си, на котором написана ее основная

часть. Приспособленная сначала для

мини-ЭВМ фирмы DEC (Digital Equipment Corporation), к

началу 1984 г. UNIX была установлена на

100000 ЭВМ по всему миру, от микропроцессоров

до больших ЭВМ. Эта ОС сразу развивалась

как сетевая ОС с разделением времени и

обеспечивала удаленный доступ

пользователей. Впервые именно в UNIX был

реализован графический режим работы

терминала (X Window System).

Классическая

ОС UNIX дала жизнь многочисленным своим

потомкам, число которых превышает

несколько десятков (AIX, SCO, HP-UX, IRIX, Solaris и

др.). Большую популярность приобретает

свободно распространяемая некоммерческая

версия Linux. Начал

ее разработку в 1991 г. финский студент

Линус Тордвальдс для микропроцессоров

Intel, затем к работе подключилась большая

армия программистов, не связанных с

коммерческими фирмами. В настоящее

время существуют несколько версий ОС

Linux. Все они обеспечивают работу ЭВМ в

сети и многооконный графический

интерфейс. В 2000 г. под управлением Linux в

США работало 20 млн. компьютеров. Эта ОС

взята как основная для локально-сетевых

многопроцессорных суперЭВМ -

кластеров.

Хорошими

качествами обладала ОС VMS (Virtual Memory

System), созданная в начале 1980-х годов для

мини-ЭВМ серии

VAX

(Virtual Address extension - расширенная виртуальная

адресация). Это 32-разрядные ЭВМ фирмы

DEC, преемники популярной серии 16-разрядных

компьютеров PDP-11 (в СССР выпускались под

названием СМ ЭВМ). В настоящее время она

используется в многопроцессорных

64-разрядных ЭВМ Alpha.

Из

операционных систем персональных

компьютеров наибольшую известность

получили ОС СР/М, MS-DOS (PC-DOS)

и MacOS (для

компьютеров Macintoch). Все эти ОС реализуют

однопрограммный режим работы. СР/М

(Control Program for Microcomputers) - это ОС, разработанная

первоначально для 8-разрядных

микропроцессоров. Затем она была

приспособлена для IBM/PC. Было создано

целое семейство таких ОС, в том числе

для работы в сетях ЭВМ и графикой на

терминале.

MS-DOS

(форма Microsoft) и PC-DOS (IBM) были первоначально

основаны на СР/М, но по мере совершенствования

ПК стали приобретать черты UNIX. За более

чем десятилетнюю историю их развития

было создано шесть версий этих ОС с

несколькими модификациями в каждой

версии. В четвертой и пятой версиях

MS-DOS использовалась сервисная оболочка

DOS Shell, предшественница пакета Windows. Она

содержала переключатель задач, позволяющий

реализовать псевдомногопрограмный

режим. Можно было запускать несколько

программ, одна из них располагалась в

ОП и выполнялась, остальные были

приостановлены и выгружены на магнитный

диск. Меню задач позволяло переключиться

в нужную программу. DOS Shell имела, кроме

символьного, графический режим работы.

Начиная с шестой версии MS-DOS стала

поставляться с многооконной графической

оболочкой Windows.

Появление

ПК с микропроцессорами старших моделей

сделало необходимой разработку

многопрограммной ОС для ПК. Фирмы IBM и

Microsoft начали совместно создавать OS/2 (Operating

System/2). В 1992 г. пути их разошлись: IBM

продолжила работу над OS/2 и создала

несколько ее версий — OS/2 Warp, в

том числе и для работы в сети (OS/2 Connect);

Microsoft продолжила развитие своего пакета

Windows и создала ОС Windows-95, а

затем - Windows-98, Windows-2000 и

сетевой вариант - Windows-NT.Во

всех этих ОС используется концеп

ция

рабочего стола и объектно-ориентированный

принцип управления вычислительным

процессом. OS/2 обладает лучшими

качественными показателями по

быстродействию и надежности, она может

выполнять программы оболочки Windows, но

имеет пока меньшее количество собственных

пакетов приложений. Шустрая маркетинговая

политика Microsoft буквально заполонила

Россию своими Windows. OS/2 распространена

у нас пока мало, но во Франции используется

достаточно широко.