- •1 Основные кинематические величины

- •2 Движение по окружности

- •3 Криволинейное движение

- •4 Законы Ньютона

- •Первый закон Ньютона

- •Современная формулировка

- •Историческая формулировка

- •Второй закон Ньютона

- •Современная формулировка

- •Историческая формулировка

- •Третий закон Ньютона

- •Современная формулировка

- •Историческая формулировка

- •Комментарии к законам Ньютона Сила инерции

- •Законы Ньютона и Лагранжева механика

- •Решение уравнений движения

- •5 Принцип независимости действия сил

- •Момент импульса в классической механике

- •Определение

- •Вычисление момента

- •8 Центр масс

- •Определение

- •Центры масс однородных фигур

- •В механике

- •Центр масс в релятивистской механике

- •Центр тяжести

- •9 Степени свободы (механика)

- •Примеры

- •Движение и размерности

- •Системы тел

- •Определение степеней свободы механизмов

- •10 Момент силы

- •Общие сведения

- •Предыстория

- •Единицы

- •Специальные случаи Формула момента рычага

- •Определение

- •Вычисление момента

- •Сохранение углового момента

- •11 Динамика твердого тела

- •***Можно не читать!***Динамика твердого тела

- •12 Момент инерции

- •Теорема Гюйгенса-Штейнера

- •Осевые моменты инерции некоторых тел

- •Центральный момент инерции

- •13 Теорема Штейнера

- •Работа силы

- •15 Работа - потенциальная сила

- •Работа силы (сил) над одной точкой

- •Работа силы (сил) над системой или неточечным телом

- •Кинетическая энергия

- •История

- •Физический смысл

- •Физический смысл работы

- •Релятивизм

- •Соотношение кинетической и внутренней энергии

- •Потенциальная энергия

- •О физическом смысле понятия потенциальной энергии

- •Физическая абстракция

- •Абсолютно упругий удар

- •Абсолютно неупругий удар

- •Реальный удар

- •Гидростатическое давление

- •Дифференциальное уравнение Бернулли

- •Сила вязкого трения

- •Вторая вязкость

- •Вязкость жидкостей Динамический коэффициент вязкости

- •Кинематическая вязкость

- •Ньютоновские и неньютоновские жидкости

- •Относительная вязкость

- •Ламинарный и турбулентный режим течения жидкости

- •Вязкость. Ламинарные и турбулентные режимы течения

- •Траектория материальной точки

- •Описание траектории

- •Связь со скоростью и нормальным ускорением

- •Связь с уравнениями динамики

- •Траектория свободной материальной точки

- •Движение под действием внешних сил в инерциальной системе отсчёта

- •Движение под действием внешних сил в неинерциальной системе отсчёта

- •Сила инерции

- •Терминология

- •Реальные и фиктивные силы

- •Эйлеровы силы инерции

- •Ньютоновы силы инерции

- •Д’Аламберовы силы инерции

- •Сила инерции на поверхности Земли

- •Силы Второй закон Ньютона

- •Третий закон Ньютона

- •Движение в инерциальной со

- •Движение в неинерциальной со

- •Общий подход к нахождению сил инерции

- •Движение тела по произвольной траектории в неинерциальной со

- •Работа фиктивных сил инерции

- •Существование инерциальных систем отсчёта

- •Эквивалентность сил инерции и гравитации

- •Принцип относительности

- •История

- •Специальная теория относительности

- •Создание сто

- •Основные понятия и постулаты сто

- •Основные понятия

- •Синхронизация времени

- •Линейность преобразований

- •Согласование единиц измерения

- •Изотропность пространства

- •Принцип относительности

- •Постулат постоянства скорости света

- •***Более простой вариант*** Постулаты Специальной Теории Относительности (сто)

- •Преобразования Лоренца

- •Преобразования Лоренца в физике

- •Вид преобразований при коллинеарных (параллельных) пространственных осях

- •Вывод преобразований

- •Разные формы записи преобразований Вид преобразований при произвольной ориентации осей

- •Преобразования Лоренца в матричном виде

- •Свойства преобразований Лоренца

- •Следствия преобразований Лоренца Изменение длины

- •Относительность одновременности

- •Замедление времени для движущихся тел Связанные определения

- •История

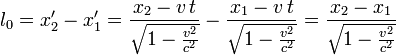

Следствия преобразований Лоренца Изменение длины

Пусть

в системе отсчета

![]() покоится

стержень и координаты его начала и конца

равны

покоится

стержень и координаты его начала и конца

равны

![]() ,

,

![]() .

Для определения длины стержня в системе

.

Для определения длины стержня в системе

![]() фиксируются

координаты этих же точек в один и тот

же момент времени системы

.

Пусть

фиксируются

координаты этих же точек в один и тот

же момент времени системы

.

Пусть

![]() —

собственная длина стержня в

,

а

—

собственная длина стержня в

,

а

![]() —

длина стержня в

.

Тогда из преобразований Лоренца следует:

—

длина стержня в

.

Тогда из преобразований Лоренца следует:

или

Таким образом, длина движущегося стержня, измеренная «неподвижными» наблюдателями, оказывается меньше, чем собственная длина стержня.

Относительность одновременности

Если два разнесённых в пространстве события (например, вспышки света) происходят одновременно в движущейся системе отсчёта, то они будут неодновременны относительно «неподвижной» системы. При Δt' = 0 из преобразований Лоренца следует

Если Δx = x2 − x1 > 0, то и Δt = t2 − t1 > 0. Это означает, что, с точки зрения неподвижного наблюдателя, левое событие происходит раньше правого (t2 > t1). Относительность одновременности приводит к невозможности синхронизации часов в различных инерциальных системах отсчёта во всём пространстве.

Пусть в двух системах отсчёта, вдоль оси x расположены синхронизированные в каждой системе часы, и в момент совпадения «центральных» часов (на рисунке ниже) они показывают одинаковое время. Левый рисунок показывает, как эта ситуация выглядит с точки зрения наблюдателя в системе S. Часы в движущейся системе отсчёта показывают различное время. Находящиеся по ходу движения часы отстают, а находящиеся против хода движения опережают «центральные» часы. Аналогична ситуация для наблюдателей в S' (правый рисунок).

Замедление времени для движущихся тел Связанные определения

Лоренц-инвариантность — свойство физических законов записываться одинаково во всех инерциальных системах отсчета (с учетом преобразований Лоренца). Принято считать, что этим свойством должны обладать все физические законы, и экспериментальных отклонений от него не обнаружено. Однако некоторые теории пока не удаётся построить так, чтобы выполнялась Лоренц-инвариантность.

История

Преобразования названы в честь их первооткрывателя — Х. А. Лоренца, который впервые ввел их (вместо преобразований Галилея) в качестве преобразований, связывающих геометрические величины (длины, углы), измеренных в разных инерциальных системах отсчета[источник не указан 128 дней], чтобы устранить противоречия между электродинамикой и механикой, которые имелись в ньютоновской формулировке, включающей преобразования Галилея, что в конечном итоге привело к успеху при существенной модификации механики.

Сначала было обнаружено, что уравнения Максвелла инвариантны относительно подобных преобразований (В. Фогтом в 1887 году). Это же было повторено Лармором в 1900 году.

В 1892 году Лоренц ввёл теорию сокращения, предполагающую сокращение длин всех твёрдых тел в направлении движения, количественно совпадающее с тем, что понимается сейчас под лоренцевым сокращением.

Преобразования Лоренца были впервые опубликованы Лоренцем в 1904 году, но в то время их форма была несовершенна (они были выведены с точностью до членов v2 / c2, а в преобразовании тока была допущена ошибка). К современному, полностью самосогласованному виду их привели французский математик А. Пуанкаре и параллельно и независимо А. Эйнштейн в 1905 году. Анри Пуанкаре первым установил и детально изучил одно из самых важных свойств преобразований Лоренца — их групповую структуру, и показал, что "преобразования Лоренца представляют ни что иное, как поворот в пространство четырех измерений, точки которого имеют координаты (x,y,z,it)".[4]. В 1905 году Эйнштейн в своей теории относительности пришёл к широко популярной впоследствии формально-аксиоматической трактовке этих преобразований.

Пуанкаре же ввел термины «преобразования Лоренца» и «группа Лоренца» и показал, исходя из эфирной модели, невозможность обнаружить движение относительно абсолютной системы отсчета (то есть системы, в который эфир неподвижен), модифицировав таким образом принцип относительности Галилея. Ему же принадлежит групповой вывод явного вида преобразований Лоренца (с неопределенным c) без независимого постулата инвариантности скорости света.

В 1910 году В.С. Игнатовский первым попытался получить преобразование Лоренца на основе теории групп и без использования постулата о постоянстве скорости света.

32