- •К.С.Лялин, д.В.Приходько Электродинамика свч

- •Введение

- •Часть I. Теория электромагнитного поля.

- •§1.1. Уравнения Максвелла, как метод описания электромагнитного поля в однородных средах.

- •§1.2. Электромагнитные поля в различных средах и граничные условия электродинамики.

- •Общий случай границы раздела сред.

- •Граница раздела диэлектриков.

- •Поле на поверхности идеального электрического проводника («электрическая стенка»).

- •Поле на поверхности идеального магнитного проводника («магнитная стенка»).

- •Поле на бесконечности («условие излучения»).

- •§1.3. Энергия электромагнитного поля. Теорема Умова-Пойнтинга.

- •§1.4. Излучение электромагнитных волн. Волновые уравнения. Электродинамические потенциалы и векторы Герца.

- •§1.5. Понятие о зонах излучения и диаграмме направленности источника электромагнитных волн

- •Понятие о диаграммах направленности

- •Поляризационные характеристики поля

- •§1.6. Элементарные излучатели Электрический вибратор

- •Магнитный вибратор

- •Элемент Гюйгенса

- •§1.7. Электромагнитные волны: плоские, сферические, цилиндрические – решения волнового уравнения

- •Плоские волны

- •Сферическая волна

- •Цилиндрическая волна

- •Особенности распространения волн в различных средах

- •§1.8. Отражение плоской волны от границы раздела сред. Нормальное падение

- •Общие соотношения

- •Среды без потерь

- •Проводник с конечной проводимостью.

- •Идеальный проводник.

- •Понятие о поверхностном сопротивлении. Скин-эффект.

- •§1.9. Отражение плоской волны от границы раздела диэлектриков при произвольном угле падения

- •Параллельная поляризация

- •Перпендикулярная поляризация

- •Полное отражение и поверхностные волны.

- •§ 1.10. Важные теоремы

- •Принцип взаимности

- •Метод зеркальных отображений

- •Часть II. Теория линий передачи

- •§ 2.1. Применение теории цепей для анализа линий передачи

- •Волны напряжений и токов в линии передач

- •Линия передачи без потерь

- •§2.2. Применение теории электромагнитного поля для анализа линий передачи

- •Параметры линии передачи

- •Вывод телеграфных уравнений из уравнений Максвелла для коаксиальной линии

- •§2.3. Обобщенная линия передачи без потерь. Трансформация полного сопротивления и коэффициента отражения вдоль линии передачи

- •Короткое замыкание на конце линии

- •Холостой ход на конце линии

- •Полуволновый повторитель и четвертьволновый трансформатор

- •Соединение линий передачи с различными характеристическими сопротивлениями

- •§ 2.4. Диаграмма Смита

- •Диаграмма полных проводимостей.

- •Методика измерения полного сопротивления

- •§2.5 Понятие о согласовании сопротивлений

- •§2.6. Согласование посредством сосредоточенных параметров

- •Согласующие цепи на реактивных элементах

- •§2.7. Четвертьволновый трансформатор сопротивлений

- •§2.7. Многосекционные трансформаторы

- •Биномиальный многосекционный трансформатор

- •Многосекционный трансформатор Чебышева

- •§2.8. Шлейфные трансформаторы сопротивлений

- •Одношлейфовый трансформатор

- •Двухшлейфовый трансформатор

- •§2.9. Обобщенная линия передачи с потерями

- •Линия с низкими потерями

- •Линия передачи сигналов без искажений

- •Параметры нагруженной линии с потерями

- •Применение метода возмущений для определения постоянной затухания

- •Часть III. Электромагнитные волны в направляющих системах

- •§3.1. Классификация линий передачи и их основные характеристики

- •§3.2. Общая теория регулярных линий передачи произвольного поперечного сечения. Поперечные и волноводные волны.

- •Поперечные (tem) электромагнитные волны

- •Волноводные волны h- и e-типов

- •Влияние затухания в диэлектрике

- •§3.3. Двухпластинчатый волновод

- •Поперечные tem-волны

- •§3.3. Прямоугольный волновод

- •§3.4. Круглый волновод

- •§3.5. Двухпроводная линия передачи

- •§3.6. Коаксиальная линия передачи

- •Поперечные tem-волны

- •Высшие типы колебаний

- •§3.7. Поверхностные волны в металлизированной с одной стороны диэлектрической подложке

- •§3.8. Полосковые и микрополосковые линии передачи

§1.5. Понятие о зонах излучения и диаграмме направленности источника электромагнитных волн

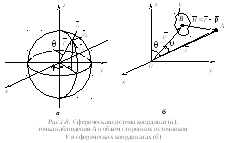

Пусть требуется найти поле в точке A, если сторонние источники заданы в некотором объеме V (B - текущая точка объема V). Задачи подобного типа, характерные для антенной техники, целесообразно решать в сферической системе координат (рис.1.8,а)

Для определения значений компонент поля в точке A необходимо, например, сначала решить уравнения (1.66) и (1.70) для компонент векторов Герца, а затем по (1.72) и (1.73) определить значения компонент поля.

Как мы

установили уравнения (1.66) и (1.70) имеют

наиболее простое решение в случае

однородной безграничной среды с

изотропными параметрами. Это решение

для точки A

имеет вид (1.67):

![]() .

.

здесь

![]() ,

при этом в соответствии с рис.1.8,б

,

при этом в соответствии с рис.1.8,б

![]() выражается через радиус-векторы

выражается через радиус-векторы

![]() и

и

![]() ,

проведенные в точки A

и B,

и угол

,

проведенные в точки A

и B,

и угол

![]() между ними:

между ними:

![]() (1.74)

(1.74)

Различают три зоны излучения.

1. Ближняя,

или зона индукции. При расчете поля в

этой зоне необходимо использовать

точное выражение для

![]() .

.

2.

Промежуточная, или зона френелевой

дифракции. В этом случае

![]() существенно превышает

существенно превышает

![]() .

Формулу для

.

Формулу для

![]() можно преобразовать, применив разложение

в ряд функции вида

можно преобразовать, применив разложение

в ряд функции вида

![]() ,

где

,

где

![]() .

Проведя разложение с учетом лишь членов

до

.

Проведя разложение с учетом лишь членов

до

![]() включительно, можно получить выражение

для

включительно, можно получить выражение

для

![]() ,

соответствующее промежуточной зоне:

,

соответствующее промежуточной зоне:

![]() . (1.75)

. (1.75)

3. Дальняя,

или зона фраунгоферовой дифракции. Эта

зона называется также волновой, и для

нее справедливо соотношение

![]() .

Вектор

.

Вектор

![]() можно считать параллельным вектору

можно считать параллельным вектору

![]() .

Модуль вектора

.

Модуль вектора

![]() определяется приближенной формулой

определяется приближенной формулой

![]() (1.76)

(1.76)

Деление на зоны связано с различным характером полей, присутствующих в каждой из зон. Так, в ближней зоне имеется относительно большое реактивное поле (связанное с источником) по сравнению с полем излучения. Если пренебречь полем излучения, то можно считать, что в ближней зоне среднее значение комплексного вектора Пойнтинга П равно нулю, и это соответствует колебательному движению энергии около источника.

В дальней зоне преобладает поле излучения, а реактивное поле пренебрежимо мало. Действительная компонента П направлена вдоль радиуса, определяющего направление излучения энергии.

Промежуточная зона является переходной от ближней зоны к дальней. В этой зоне поле излучения и реактивное поле соизмеримы.

Замена

![]() на

на

![]() в (1.67) дает выражение для электрического

вектора Герца в дальней зоне:

в (1.67) дает выражение для электрического

вектора Герца в дальней зоне:

![]() (1.77)

(1.77)

где

![]() (1.78)

(1.78)

Аналогичные соотношения в дальней зоне можно записать и для магнитного вектора Герца:

![]() (1.79)

(1.79)

![]() (1.80)

(1.80)

Введенные

векторные функции

![]() и

и

![]() полностью определяются распределением

источников, и характеризуют создаваемое

источниками поле в дальней зоне излучения

в зависимости от угловых координат

полностью определяются распределением

источников, и характеризуют создаваемое

источниками поле в дальней зоне излучения

в зависимости от угловых координат

![]() и

и

![]() ,

поскольку

,

поскольку

![]() (1.81)

(1.81)

Штрих в формуле определяет угловые координаты источника, которые в общем случае могут занимать некоторый конечный объем V.

Рассмотрим пределы применимости приведенных выше соотношений. Фазовая ошибка, определяемая различием значений для промежуточной и дальней зон излучения, равна

![]()

![]() (1.82)

(1.82)

Максимальное

значение фазовой ошибки имеет место

при

![]() Обозначив наибольший радиус области,

занимаемой источниками, через

Обозначив наибольший радиус области,

занимаемой источниками, через

![]() ,

получим:

,

получим:

![]() . (1.83)

. (1.83)

Если

принять, что

![]() (где

(где

![]() - коэффициент, определяющий допустимую

фазовую ошибку) можно получить условие

дальней зоны:

- коэффициент, определяющий допустимую

фазовую ошибку) можно получить условие

дальней зоны:

![]() ,

(1.84)

,

(1.84)

где D – наибольший размер излучающей системы.

На

практике часто полагают

![]() ,

тогда условие дальней зоны принимает

вид:

,

тогда условие дальней зоны принимает

вид:

![]() .

Это означает, что для удовлетворения

условия дальней зоны приемная антенна

должна находиться от передающей на

расстоянии, не меньшем чем

.

Это означает, что для удовлетворения

условия дальней зоны приемная антенна

должна находиться от передающей на

расстоянии, не меньшем чем

![]() .

.

С учетом

векторных функций

![]() и

и

![]() и того, что в дальней зоне отсутствуют

сторонние токи (

и того, что в дальней зоне отсутствуют

сторонние токи (![]() ,

функции

,

функции

![]() и

и

![]() не зависят от координаты r,

а

радиальная составляющая

не зависят от координаты r,

а

радиальная составляющая

![]() оказывается обратно пропорциональной

оказывается обратно пропорциональной

![]() и

существенно меньше поперечных компонент

обратно пропорциональных r,

из уравнения (1.73) получим выражения для

полей в сферических координатах:

и

существенно меньше поперечных компонент

обратно пропорциональных r,

из уравнения (1.73) получим выражения для

полей в сферических координатах:

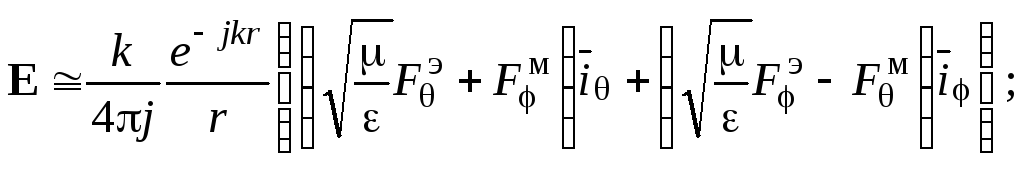

(1.85)

(1.85)

![]() (1.86)

(1.86)

Анализ

формул (1.85) и (1.86) показывает, что поле в

дальней зоне носит чисто поперечный

характер, поскольку векторы E

и H

не имеют составляющих, направленных

вдоль орта

![]() .

В общем случае составляющие полей

.

В общем случае составляющие полей

![]() и

и

![]() сдвинуты по фазе, так что поле имеет

эллиптическую поляризацию. Векторы E

и H

ортогональны, составляют с единичным

вектором

сдвинуты по фазе, так что поле имеет

эллиптическую поляризацию. Векторы E

и H

ортогональны, составляют с единичным

вектором

![]() правую тройку векторов E,

H,

правую тройку векторов E,

H,

![]() и связаны между собой множителем

и связаны между собой множителем

![]() [Ом], который называется характеристическим

сопротивлением среды

и в общем случае является комплексной

величиной, а для вакуума

[Ом], который называется характеристическим

сопротивлением среды

и в общем случае является комплексной

величиной, а для вакуума

![]() Ом.

Ом.

Поле в

дальней зоне подобно полю точечного

источника, поскольку в соотношения

(1.85) и (1.86) входит множитель

![]() .

При этом в отличие от поля точечного

источника поверхности равных фаз для

каждой из составляющих векторов E

и H

не являются в общем случае сферами с

центром в начале координат, поскольку

составляющие

.

При этом в отличие от поля точечного

источника поверхности равных фаз для

каждой из составляющих векторов E

и H

не являются в общем случае сферами с

центром в начале координат, поскольку

составляющие

![]() и

и

![]() комплексны и зависят от угловых координат.

В некоторых частных случаях удается

найти фазовый центр, однако в общем

случае излучающие системы фазового

центра не имеют.

комплексны и зависят от угловых координат.

В некоторых частных случаях удается

найти фазовый центр, однако в общем

случае излучающие системы фазового

центра не имеют.